Илл.: «Пастушок, указывающий на Тобиаса и ангела». Абрахам Блумарт. (около 1625-1630 гг.) Институт искусств Миннеаполиса.

ЧАСТЬ III. СОБЕСЕДНИК.

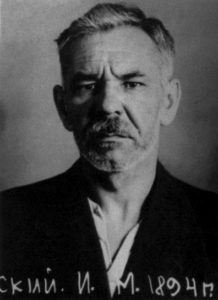

К сентябрю 1948 г. заключенный Второго отделения Ягринлага[1] А. А. Ванеев уже вошел в своеобразную инженерную «элиту» заключенных, содержавшихся в специальном более благоустроенном чем остальные бараке[2]. В их числе были и те, кто имел на воле звания профессоров и академиков [18, с. 5]. Но и среди профессионалов высокой пробы Ванеев не затерялся, а даже смог «прибрать к рукам все лаборатории»[3] возводимого завода № 402[4]. Эта фигура речи в его письме к матери означала, что именно по его предложению все лаборатории предприятия объединили в одно подразделение, а руководителем назначили Ванеева. Он, конечно, знал, что чем выше должность зека в лагере, тем она опаснее, и тем дороже он может заплатить за ошибку. Новоиспеченный руководитель самокритично написал о себе так: «Заработок никогда меня не вдохновлял. Зачем же тогда развиваю энергию? Вероятно, чтобы чувствовать себя действующим лицом, т.е. из тщеславия»[5].

Анатолий Ванеев постоянно убеждал Фелицату Александровну, что впереди их обоих ждет благополучное будущее, и этот настрой закрепился настолько, что он позволил себе в крайне неопределенных для всякого заключенного условиях лагеря строить обнадеживающие планы: «Если удержусь здесь еще 4-5 месяцев – сообщал он матери, – то стану начальником цеха»[6]. Но, все случилось так, будто одна из старух-мойр не простила самоуверенному зеку его частые поминания благоволений, полученных от «судьбы», «высших сил», «богов»[7], и по своей вздорности круто изменила направление его жизни: постоянные слухи о грядущем этапе оправдались, и на этот раз Ванеев оказался в списках этапируемых. Изменилась и предполагаемые в лагерных слухах точки назначения: страшный Норильск и Енисей[8], и мифический «Абольт неподалеку от Ухты[9] в Коми АССР с секретными заводами МГБ и потребностью в специалистах»[10], В действительности этап направили в один из семи лагерей между Интой и Воркутой. Располагался он на правом берегу Усы всего в нескольких километрах от Полярного круга рядом с поселком Абезь, получившим название от одноименной старой коми деревни на противоположной стороне реки.

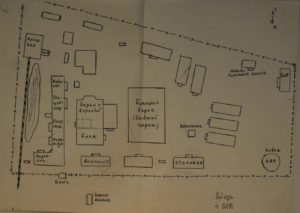

Заключенные этапа из Молотовска предназначались для работы на вновь открытой сдвоенной шахте № 11/12, чей ежегодный ресурс в миллион тонн угля [Бурсиан] значительно приближал Инту к получению статуса города. Ванеев со своим незаживающим пулевым ранением ноги никак не годился ни для работы с отбойным молотком, ни как гужевая сила угольной тачки. На прежние заслуги Анатолия Ванеева никто не обратил какого-либо внимания, и, как отбракованного заключенного с инвалидностью, его определили в особый лагерь для инвалидов и стариков.

Ко времени своего прибытия в Абезь Анатолий Анатольевич считал себя уже старожилом [3, с.6], а словосочетание «социалистический реализм» давно перестало восприниматься им в качестве отвлеченной категории. По злой иронии судьбы небес совсем недалеко от Анатолия Ванеева, в воркутинском лагере, Иван Гронский, придумавший и употребивший первым словосочетание «социалистический реализма в 1932 г. «бил кайлом и орудовал лопатой так, что … сам начальник лагеря приходил смотреть, как бывший ответственный редактор, “интеллиге-е-ент”, выдает две нормы за смену» [8, с. 177].

Ко времени своего прибытия в Абезь Анатолий Анатольевич считал себя уже старожилом [3, с.6], а словосочетание «социалистический реализм» давно перестало восприниматься им в качестве отвлеченной категории. По злой иронии судьбы небес совсем недалеко от Анатолия Ванеева, в воркутинском лагере, Иван Гронский, придумавший и употребивший первым словосочетание «социалистический реализма в 1932 г. «бил кайлом и орудовал лопатой так, что … сам начальник лагеря приходил смотреть, как бывший ответственный редактор, “интеллиге-е-ент”, выдает две нормы за смену» [8, с. 177].

Если когда-то усовершение соцреализма было одной из высоких задача Ванеева, поставленных самому себе и обернувшейся обвинением в тексте приговора Ванееву, то теперь, после нескольких лет заключения он смотрел на многое, на первый взгляд значительно проще: «Среди заключенных распространено стремление … делать туфту – видимость работы при наименьших усилиях:

Без туфты и аммонита

Не построили б канала

Туфта это … существенное, но тайное колесико в механизме стахановского движения»[11]. Но и в этой теме отношения к подневольному труду, более всего подталкивающей всякого размышляющего к цинизму, Ванеев двигался в ином направлении, – он стремился выявить нравственную сторону ситуации: «У нас … наемная военизированная охрана заменена кадровыми войсками МВД. Строго соблюдается режим обысков и пр. С внешней стороны все эти формальности как будто внушительны, а, по существу – гнилой орех … В охрану добровольно шли ради денег, а мальчишки совестятся своей роли тюремщиков, <…> Обыски … проводятся лишь как одна видимость»[12].

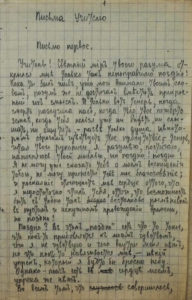

Разумеется, такие строчки не могли содержаться в письмах, направляемых официальной лагерной почтой, но Анатолий Ванеев научился отправлять их к матери так, чтобы они миновали обязательную перлюстрацию, т.е. передавая их с надежными людьми – с теми, кто выходил на свободу, либо с доверенными вольнонаемными. Сообщаемое в таких посланиях тоже было не лишено взвешенной оглядки, но все же в них было и то, во что непременно уткнулся бы глаз идеологического цензора, а то и могло обернуться увеличением срока. На глупость, подозрительность и равнодушие отечественных цензоров при исполнении государева дела указывал еще Пушкин [20, c. 267], заключенный же Ванеев, все еще грезивший о своей будущей писательской стезе, лишь вынуждено убедился в завидной сущностной неизменности российской жизни: «Пределы, сколько времени письма должны пребывать в цензуре, никем не установлены, — пояснял он Фелицате Александровне задержки своих посланий, — таким образом девчонка, которая олицетворяет здесь … контроль, пользуется совершенной безответственностью.

Она полна сознанием своего гражданского целомудрия, т.е. сознанием того, что она бесконечно выше нас – закононарушителей, а также сознанием своего гражданского долга быть цензором, но лишена сознания нравственного долга перед людьми – быть участливой к чувствам и переживаниям других людей. Будь я министром, я бы эту девчонку высек, но поскольку я не министр, то могу посоветовать тебе только терпение»[13].

«Для обозначения наибольшей степени глупости следовало бы говорить: «Глуп как цензор». В письме 8-летнего сына к отцу–заключенному со всей цензурной старательностью была вычеркнута строчка:“Я люблю играть в войну”!!!»[14].

Постепенно, заочно беседуя с матерью и, одновременно, как бы ведя беседу с самим собой, Ванеев от описания частных случаев все больше переходил к обобщениям: «Наш вагон – [лагерный барак] дальнего и очень дальнего продолжительного следования. <…> Поселок, это, прежде всего, большая тюрьма, в которой все тюремные прелести пропорциональны размеру».[15] В наибольшей мере это выявлялось, когда люди, олицетворявшие собой власть и порядки лагеря, неожиданно сталкивались с искренним выражением любви и нежности к тому или иному заключенному. Так однажды сотрудники комендатуры абезьского лагеря заподозрили государственную угрозу и задуманное Ванеевым грядущее преступление в маленьком резиновом зайчике и особенно во впаянной в него осипшей свистелке. Так родная тетка Анатолия Анатольевича хотела напомнить ему о своей теплоте и любви, сохраненной со времен детства. Сотрудники оперчасти были настроены на иную проницательность: «Ты нас не обманешь, – сказали мне, – эту вещь тебе прислали для религиозных целей.

Постепенно, заочно беседуя с матерью и, одновременно, как бы ведя беседу с самим собой, Ванеев от описания частных случаев все больше переходил к обобщениям: «Наш вагон – [лагерный барак] дальнего и очень дальнего продолжительного следования. <…> Поселок, это, прежде всего, большая тюрьма, в которой все тюремные прелести пропорциональны размеру».[15] В наибольшей мере это выявлялось, когда люди, олицетворявшие собой власть и порядки лагеря, неожиданно сталкивались с искренним выражением любви и нежности к тому или иному заключенному. Так однажды сотрудники комендатуры абезьского лагеря заподозрили государственную угрозу и задуманное Ванеевым грядущее преступление в маленьком резиновом зайчике и особенно во впаянной в него осипшей свистелке. Так родная тетка Анатолия Анатольевича хотела напомнить ему о своей теплоте и любви, сохраненной со времен детства. Сотрудники оперчасти были настроены на иную проницательность: «Ты нас не обманешь, – сказали мне, – эту вещь тебе прислали для религиозных целей.

Я не знал, что сказать и спросил:

– Для каких религиозных целей может понадобиться детская игрушка? – Мы не знаем, – ответили мне, но, несомненно, эту вещь прислали не просто так.

Один из присутствующих предложил отдать зайчика мне, предварительно выковырив из него свистульку. –

Зачем портить игрушку? – Сказал я, – отдайте ее детям.

– У наших детей достаточно игрушек, – сказали мне, – Мы отдадим ее тебе, но свистульку из нее непременно надо выковырить.

Тогда я сказал, что отказываюсь брать зайчика, и пусть они делают с ним все, что хотят. После этого меня отпустили я ушел под их недоверчивыми и подозрительными взглядами»[16].

Ванеев мог бы поставить на этом выводе точку, но он смотрел дальше, осознавая, что социальное безумие, завладевшее гонителями, заражает собой и гонимых: «Придя в барак, я рассказал эту историю соседям, думая их рассмешить.

– Что ж, и, правильно, что такая необычная для лагерных посылок вещь вызвал подозрение, – сказали мне, – но нам-то ты расскажешь, для каких религиозных целей тебе ее прислали…»[17].

Очень медленно, но и с какой-то неуклонной последовательностью к Анатолию Ванееву пришло понимание, что многое внутри периметра «колючки» и за ее пределами по своей сути в главном тождественно: «Был зам. министра какого-то министерства нашего завода[18]. Я представился, забыв сказать, что я заключенный. Он подал руку. Уходя, рассмотрел стриженную голову, заминка при прощании, но тоже подал руку и сказал: «До свидания».

Неужели и великим мира сего нужно быть так мелочно-осмотрительными в своем поведении?»[19].

Очевидна острота наблюдательности Анатолия Ванеева, его внимание к, казалось бы, мелким, почти случайным деталям, выговаривающим о человеке, но все же стремление развить эти качества выражало его стремление к литературному творчеству и во многом было ограничено горизонтом социологического дискурса. Останься Ванеев в границах довольства собственной социальной зоркостью, и он, скорее всего, состоялся бы как очередной писатель средней руки. Но этого не произошло, потому что под воздействием самодисциплины и трудолюбия в Анатолии Анатольевиче открылись чрезвычайно редко встречающиеся качества – глубокая потребность и умение сосредотачиваться на наиболее важных темах, возвращаться и продумывать каждый важный вопрос до получения ответа в его окончательной ясности.

В свою очередь эта способность к сосредоточению стала еще одним выражением того, что еще до встречи с Карсавиным в Ванееве, пусть неполно, но уже проявлялся потенциал самостоятельной мысли. Так, например, отвечая на вопрос, в чем заключается главный изъян тюремной жизни, Ванеев вернулся к своим первым непосредственным переживаниям того, что он воспринимал как самое трудное в заключении – унылое серое однообразие лагерных будней[20]. Именно это возвращение к прошлому опыту и давним наблюдениями, их очередное обдумывание позволили Анатолию Анатольевичу сделать вывод, что жизнь даже формально свободного человека может пройти в неосознаваемой им тюрьме, если в ней, как трухлявом дереве, нет упругости, сопротивления, и если в этом трухлявом бытии и бессюжетной жизни, «не видно ни назревания, ни развития» [См.: 3, с.75- 76].

За настойчивым вниманием Анатолия Ванеева к духовно-нравственной составляющей человеческих поступков почти всегда угадывался его интуитивный запрос на осознание того, что скрывается за поверхностной стороной событий. В своем погружении в книги, в своих размышлениях о проявлениях высокого и низкого в поведении окружавших его людей он все острее осознавал, что самое существенное продолжает оставаться скрытым за внешней декорацией лагерной жизни. Но уже само по себе предвосхищение Ванеевым необходимости нового понимания того, что ускользало от него в неведомой глубине видимой реальности было огромным шагом в его духовном и интеллектуальном развитии. Но самостоятельно войти в метафизический регистр собственной мысли, он, конечно, еще не мог. Это произошло только после его встречи с Карсавиным и их постоянных собеседований: «Наши беседы не имели какого-нибудь предусмотренного плана, отправной точкой разговора иногда мог служить нечаянно всплывший вопрос. Но во всем, что говорил Карсавин, меня притягивала некая особая, до этого неведомая существенность понимания» [3, с. 29].

Забегая далеко вперед и уже зная о реализованном таланте самостоятельной религиозной мысли А. А. Ванеева, можно сказать, что в самих фактах его встречи и сближением с Л. П. Карсавиным изначально присутствовала уникальность пересечения разных интеллектуальных и духовных оптик. Лев Платонович представлял собой одновременно и воспитанника непрерывной традиционной российской православной культуры рубежа XIX-XX веков, и специалиста, глубже своих коллег по религиозно-философскому цеху изучившему богословское наследие Отцов и учителей Церкви, наследие раннехристианских веков и Средневековой культуры. Анатолий Анатольевич был воспитанников культуры, заявившей о своем принципиальном разрыве с церковной традицией Православия и христианства как такового. Он осваивал понимание христианства посредством собеседований с Карсавиным, имея при этом личный уникальный опыт жизни, не связанной с церковной традицией, и при этом сохраняя положительную. ценностную оценку всего прошлого жизненного опыта в период своего атеизма. В свою очередь такая оценка позволила Анатолию Ванееву в будущем преодолеть традиционный церковный взгляд на атеизм как как на исключительно результат и следствие греховной поврежденности человеческой природы или прямого действия темных сил.

Первое приближение к такому пониманию Ванеев сделал еще во времена общения с Карсавиным в Абези: «Может быть, в этом даже выразилась тайная сущность атеизма, которая состоит в том, что не диавол, а Сам Бог говорит о Себе: ”Меня нет”, чтобы через атеизм привести нас к Себе? И то, что атеизмом уничтожается вера в силы тьмы, не есть ли положительная христианская задача атеизма?» [3, с. 85]. Эти вопросы совпадали с позицией Льва Карсавина, вплотную приблизившегося к теме современного неверия: «Свободная мысль в наше время считается достоянием атеизма, а религиозность считает себя хранительницей невыразимой тайны. И то, и другое правильно. Но вот что уже пора понять: для религии будет гибельным, если она не увидит, что достоянием атеизма является то, что должно принадлежать ей самой» [там же с.114].

Как можно увидеть из приведенного отрывка, эти тезисы открывают новые перспективы для культурологии, обещая преодолеть теоретическую аморфность такой прямой и скрытой абсолютизации понятия «культура», при котором культурой «поглощается» не только собственно религиозность, но и культура самоуверенно подменяет собой даже философию [См. 10, с.190]. С другой стороны, сформулированная А. А. Ванеевым и его будущим философским собеседником К. К. Ивановым задача выяснения значительно христианского смысла атеизма [11, с. 36] потенциально позволяет преодолеть непреодолимую оппозицию секулярного и религиозного как «греховного», «поврежденного», «низкого» и «горнего», «высокого», когда «человек рассматривается в качестве подвластного двум системам нравственности, гражданина двух миров, которые не просто не имеют друг с другом ничего общего, но по большей части один другому противостоят. В условиях полярности и напряженности Христа и культуры следует проживать свою жизнь в сознании ее ненадежности и греховности, в надежде на оправдание, которое свершится за пределами истории [15, с. 43].

Встретившиеся друг с другом в Абези каждый из собеседников – Учитель Ученик, был по-своему целостной и уникальной личностью с совершенно разным опытом жизни и уровнем образованности. Уже поэтому два года общения Карсавина и Ванеева никак не сводимы к одномерной векторной схеме: «учитель передал, – ученик усвоил». Льва Платоновича слышали и старались вникнуть многие, в том числе весьма интеллектуально и духовно подготовленные люди. Но парадоксальным образом только он, в действительности преимущественно – «самообразованец», Анатолий Анатольевич так обостренно точно отозвался умом и сердцем на услышанное, но не стал сниженной карсавинской копией. Ванеев переработал религиозные и философские идеи Карсавина и, освободив их от избытка умозрительных спекуляций и чрезмерного наукообразия, смог концентрированно выразить в собственных формулировках, не потеряв в этом трансформации живого сердечного переживания и этих идей, и в отношении к своему старшему другу.

В окончательной редакции своей книги Ванеев оставил совсем мало места для прямого выражения духовной и эмоциональной связи, установившейся между ним и Карсавиным, но ее глубина и взаимная чуткость отношений вполне отчетливо связывает строки крайне сдержанного текста: «Если ученик внимает учителю, то и учитель имеет заботу об ученике» [3, с. 29].

«Карсавин умел говорить, нисколько не навязывая себя. <…> И пока он говорил, сдержанно-ласковая полуулыбка на его лице и алмазный отблеск в теплой черноте глаз как бы снимали расстояние между ним и его собеседником» [Там же].

«Сохранилось всего несколько фраз, в которых Карсавин лестным для меня образом отзывался о наших отношениях и, отметив «диалектические способности» моего ума, предупреждал против увлечения «арабесками каббалистики». <…> Этот совет выражал внимательность и теплоту отношения со стороны Карсавина» [3, с. 126].

«Когда я положил его на левый бок в слегка согнутом для устойчивости положении тела, он с виду сделался как бы меньше, лежал по-детски тихо, подложив руку под щеку.

Отдохнув, он заговорил – негромко и как бы для самого себя

– Я был готов к тому, что мне здесь будет плохо. Но Бог дал мне умереть среди близких и родных» [3, с. 176].

О глубине и значении личности Льва Карсавина для Анатолия Ванеева лучше всяких слов говорит его решение потребовать операцию на ноге. Из-за незаживающей раны на ней он находился в инвалидном лагерей в несравнимо лучших условиях, чем каторжная работа в шахте. Такое решение было необходимо только для того, чтобы быть переведенным в другую больницу и оказаться рядом с умирающим Карсавиным: «Я пошел в амбулаторию на прием … Выслушав мое желание и взяв письменное заявление, он [фельдшер] сказал: “Ты хочешь теперь, чтобы тебя отправили в Центральную больницу. Тогда нужно вызвать для консультации хирурга, чтобы он подтвердил целесообразность операции. Но имей в виду, если твоя нога заживет, тебя не станут держать в инвалидном лагере. Тебя отправят в Инту работать в угольных шахтах”. … [Фельдшер] считал себя обязанным предупредить меня, но все это я знал сам. Я поблагодарил его и сказал, что остаюсь при своем намерении». <…>

Пунин к известию о том, что я ожидаю отправки в Больничный городок, отнесся без малейшего удивления. “Все правильно, – сказал Пунин – вам и надо быть с Карсавиным”» [3, с.126-127].

Возможную и вполне реальную цену такого шага – быть вместе с умирающим хотя бы короткое отпущенное Учителю время жизни, Ванеев знал не хуже других заключенных лагеря в Абези: шахты Инты и Воркуты постоянно обеспечивали инвалидный лагерь искалеченных в забое и до крайности изможденных заключенных.

Что же до словесного оформления своей сыновей любви ко Льву Платоновичу Карсавину, то Анатолий Анатольевич, уже не сдерживая чувств, выразил ее в «Письмах к учителю», не предназначавшихся для какой-либо публикации: «Учитель! Светлый мир твоего разума открылся мне только так непоправимо поздно! Пока ты был жив, уши мои внимали твоим словам, разум же не достигал вместить прекрасный их смысл. И только вот теперь, когда смерть разлучила нас …когда тебя уже нельзя ни видеть, ни слышать, ни ощутить, – разве только душа некоторым образом чувствует твое присутствие, – теперь, читая твои рукописи, я разумею, постигаю, наполняюсь твоей мыслью, но поздно! поздно! Я не могу уже сказать тебе о своем восхищении тобою, не могу принести тебе мое благоговение; и раскаяние отягощает мне сердце оттого, что я недостаточно чтил тебя, от того, что возможность быть с тобою так бестолково разменивалась в пустом и ненужном провождении времени, но поздно!»[21]

Несмотря на это горячее выражение чувств Ученика, признания Анатолия Ванеева в одном из писем к матери, о том, что при жизни Льва Карсавина он «вовсе не был столь, уж, под его влиянием»[22], также требует своего объяснения. Во многом эти слова продиктованы тем, что благодаря своим отношениям со Львом Платоновичем Анатолий Анатольевич был принят и в круг других высокообразованных лиц, отбывавших приговор в Абези. По собственному выражению Ванеева, он «пил» сразу из нескольких интеллектуальных и духовных источников [См.: 3, с. 39; 43; 67; 84; и т.д.]. Такими собеседниками, помимо Николая Пунина стали Венделин Михайлович Яворка, SJ[23] (1882 – 1986)[24]; еврейский поэт Самуил Залманович Галкин (1893 – 1960); неокантианец, выпускник Марбургского и Женевского университетов, а впоследствии советский кинорежиссер Александр Осипович Гавронский (1888 – 1958); тайный монах с 1933 г., полиглот, бывший фронтовой разведчик, затем переводчик Военного института иностранных языков Николай Сергеевич Романовский (1898 – 1962?); и др.

Они, равно как и другие собеседники Ванеева, признавали в нем не только ученика Карсавина, но и человека, лучше других понимающего мыслителя [См., например: 3, с. 59; 67; 148; и др.]. В черновых записях Анатолия Ванеева есть выразительный диалог двух врачей, непосредственных участников судьбы Льва Карсавина, позже изъятый автором из основной редакции книги «Два года в Абези»:

«Н.С. [Романовский]: ”Карсавин, Пунин, Гавронский – это наши генералы”.

Н.П. [Ушин[25]]: “Механик [Ванеев] при них как чиновник с особыми полномочиями. Держит себя с генералами на равных, хотя сам что-то около ефрейтора”.

Н.С.: “Дадим ему лейтенанта, Н.П., хоть младшего, но лейтенанта. Этот молодой человек со звездочкой в голове, иначе генералы не держали бы его при себе”»[26].

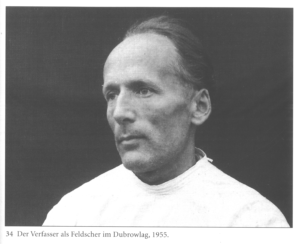

Европейски превосходно образованный и высоко чтивший Льва Платоновича Карсавина Эрих Франц Зоммер (1912–1997)[27], был поражен личностью Анатолия Ванеева: «Я никогда не встречал человека, который до такой степени отказался бы от собственного Я и погрузился в мир идей своего учителя. При этом, он не только был полон его словом, прочитанным или услышанным, после смерти Карсавина он продолжал развивать его мысли, выстраивать дальше его метафизическую систему. Этот моложавый еще, гибкий и хорошо сложенный человек с темными светящимися глазами, черными волосами и бородой …был полностью созданием Карсавина» [9, с. 460].

Позже Анатолий Ванеев, имея в виду возможность появления у уже созданной книги вдумчивого читателя, счел необходимым дополнить ее дополняющим разъяснением Его он выполнил в нескольких частях оригинального само-интервью, т. е. создав для этого даже оригинальный жанр собеседования с самим собой, что было подсказано диалогической формой некоторых работ самого Карсавина, в которых философ выступал как бы от имени разных лиц — «Дух и тело», «Разговор автора с позитивистом и скептиком по поводу “Духа и тела”», «О сомнении, науке и вере (три беседы)» .

Сохранившиеся в личном архиве Ванеева наброски свидетельствуют, что в начале работы над книгой и очерком жизни и идей Л.П. Карсавина автор создавал их как воспоминания. Вместо повествования от первого лица он ввел героя с именем Механик[28], и себе – автору придумал немного заумный псевдоним – Афелин[29] [21].

Но затем Анатолий Анатольевич отказался от стремления подать воспоминания в литературной форме, и наброски стали содержать все меньше признаков литературщины и словесных красивостей. Еще дальше он осознал, что жанр мемуаров решительно не годится, что действительно достойным выражением своей любви и памятником Учителю может стать только его глубоко личное авторское понимание идей и личности Карсавина. Обстоятельно продумав эту мысль, Ванеев подчинил все работу над текстом этому, а также созданию содержательных идейных портретов не только Карсавина, но всех значимых людей, так или иначе проявивших себя в общении со Львом Платоновичем либо в решении связанных с ним проблем.

Существенной чертой этой работы стала максимальная сдержанность авторского изложения, чуждая назидательности и эмоциональной экзальтации. Еще с абезьских времен не только под влиянием разговоров об искусстве с Карсавиным, но и много собеседуя с Николаем Николаевичем Пуниным (1888-1953)[30], Ванеев пришел к необходимости переоценки своих прежних весьма кондовых представлений о писательстве, усвоенных им в 1930-е гг. под мощным воздействием большевистской системы образования и воспитания и общей культурной атмосферы в стране: «В своем долагерном прошлом я … имел намерение сделаться литератором, кое-что писал, более или менее сознательно подражая образцам, казавшимся мне достойными подражания»[31].

Очередной этап сосредоточенных размышлений Ванеева увенчался парадоксальным озарением: необходимо вообще отказаться (!) и от использования уже написанных фрагментов и созданных зарисовок, но даже и от самого формата исторических воспоминаний. «Знаю все, что надо мне сказать, – записал он свой вывод для себя самого, – но не из готовых набросков, а как бы из пустоты, из ничего создаю [книгу] заново. Я свободен, но именно поэтому сознаю себя ответственным за каждое слово»[32]. Это новое отношение к созданию книги означало, что отныне Анатолий Ванеев перестал видеть себя литератором, и далее, как их автор книги и всех последующих работ, продвигался от одного своего текста к последующему все яснее и определеннее осознавая себя самостоятельным мыслителем.

Еще одним существенных отличий книги стало практически полное отсутствие в финальном тексте книги обычных для подобных произведений описаний лагерных ужасов – сцен насилия, лишений и унижений[33]. По мнению Анатолия Ванеева это могло отвлечь вдумчивого читателя от идей Льва Карсавина и созданных портретов всех участников. Конечно, он не мог не понимать, что взятый им курс на предельную сдержанность и содержательную плотность мысли обернется обвинениями верхоглядов. И действительно, еще во времена, когда в 1980-е гг. книга «Два года в Абези» получила хождение в «самиздате», а он после «Архипелага ГУЛАГа» и «Колымских рассказов» был доверху наполнен самыми жесткими свидетельствами о пережитом, автору данной статьи приходилось слышать возмущенные реплики: «До чего же ловко этот Ванеев со своим Карсавиным и прочими устроились: читаешь, как про какой-то замечательный интернат для особо одаренной и сверх образованной интеллигенции. Живут себе размеренной устроенной жизнью, ведут умные речи, рассуждают о Боге, искусстве, философствуют и даже пишут стихи. Не лагерь, не тюрьма, а просто сказка!..

Анатолий Ванеев, безусловно, осознавал не только риски такого восприятия своей книги, так то, что каждый из них – и Шаламов, и Солженицын выражает свою страшную правду о лагерной жизни. Но одновременно и внутренне полемизировал, когда все понимание о лагере сводили только к садизму. Конечно, у Ванеева был и свой опыт страданий, опыт кошмарной стороны жизни в заключении, на что указывает, например, один из фрагментов, не допущенных автором в окончательную редакцию книги:

«Большую же часть здешних обитателей составляли старики, эта почтенная и не поддающаяся никакой управе часть человечества. Всем и по всякому поводу недовольные, ничего не стеснявшиеся, в неистощимой готовности осуждать, поучать; сидевшие без стола на своих местах, либо без дела слоняющиеся, ковыляя по всем проходам, по всякому поводу недовольные и готовые каждому сообщать о своем недовольстве. На лица некоторых из них страшно было смотреть – деформированные, искаженные с бессмысленным выцветшим взглядом.

“Почему у стариков такие страшные лица?” – спросил я Карсавина. Он, недолго подумав, сказал: “От страха смерти. Каждый из них в своем воображении умирает за день несколько раз”»[34].

Отказавшись от жанра воспоминаний, Анатолий Ванеев пришел к пониманию, что в наибольшей степени достижению его цели будет соответствовать форма, – его, Ванеева, длящийся диалог с «воображаемыми собеседниками» [2, c. 199] из реального прошлого. По мнению Анатолия Анатольевича диалог освобождал его как автора от ненужной претензии на солидность и обеспечивал максимальную свободу мысли [Там же, с. 198]. В свою очередь эта свобода позволила Ванееву «не тыча в читателя, подобно Льву Толстому, своей бородой»[35], т.е., не навязывая ему прямолинейно личные вкусовые и идейные пристрастия, ненавязчиво, прикрыто соединить нисколько сюжетных линий. К основным из этих линий можно отнести: богословские, философские, культурологические идеи Карсавина, но представленные уже в оптике самого Ванеева; идейные авторские портреты действующих героев, окружавших Льва Платоновича и причастных к его жизни в Абези; наконец, различные этапы развития религиозного самосознания самого автора от того момента, когда «8 августа 1950 г. на станции А*** из этапного вагона высадилась толпа несчастных, оглушенных неизвестностью и свирепыми криками конвоя. В лагере их водворили в карантин, и тотчас же стало известно, что старик с реденькой узкой бородой – это К——н. Он прогуливался тихонько вдоль проволочной ограды: в берете, в помятом пальто, худобой фигуры похожий на аскета или факира»[36].

Вскоре судьба в очередной раз проявила благосклонность к Анатолию Ванееву, поместив его в одну больничную палату со Львом Карсавиным и тем самым обеспечив их знакомство и последующие близкие отношения. Через возникшую между ними взаимную приязнь, а затем и дружбу Ванееву открылся мир подлинной метафизики, полнота религиозной веры, глубина и красота Православного вероучения и в нем непреходящее значение догматики. Слова «Бог», «реальность» и «ответственность» стали для Анатолия Анатольевича главными понятиями, неизменно создающими в его текстах смысловое поле.

На какое-то время Ванеев близко сошелся участниками небольшой общины православных во главе с «непоминающими» священниками[37]. Новообращенный добросовестно выучил молитвы и даже перенял некоторые манеры и характерные словесные обороты[38] нового окружения. Но одно только внешнее соблюдение правил и традиций не могло насытить «потребность в религиозной сознательности, пробудившейся у Анатолия Анатольевича вместе с верой, и оказавшейся столь же настоятельной, сколь и вера» [10, с. 31]. Несмотря на то, что Анатолий Ванеев вскоре перестал участвовать в жизни общины, священников общины – Иоанна, Феодота и Филарета он описал тепло и уважительно[39].

Некоторых героев книги Анатолий Ванеев обозначил только по именам, не назвав фамилий, как по этическим соображениям, так и вследствие усвоенной за время заключения осторожности и ответственности перед реальными людьми. Он также, не позволил себе в тексте никого лично как-то осудить или принизить своим авторским словом, в т.ч. православного священника – отца Петра[40], трижды обещавшего принять последнюю исповедь у Карсавина, но по каким-то таинственным причинам так и не пришедшего к умирающему. В экстраординарных условиях заключения эту исповедь у Льва

Платоновича по решению самого Ванеева с согласия Карсавина принял ксендз Адольф Феликсович Кукурузинский (1894 – 1970)[41], что никак не означало переход умирающего в католичество.

Как известно, у Льва Карсавина еще при жизни были непростые отношения с коллегами по религиозно-философскому цеху. После смерти небылица о его переходе православного мыслителя в католичество стала почти неизвлекаемой конфессионально-идеологической занозой, время от времени торчащей в публикациях о Карсавине. Этот миф еще в 1958 г. породила публикация некролога, посвященного Л. П. Карсавину в журнале Папского Восточного института «Orientalia Christiana Periodica написанном Э. Ф. Зоммером» [28], исключительно на основе недостоверных лагерных слухов, распространяемых католиками[42]. Цепкую живучесть этот миф обрел вследствие полного отсутствия другой информации в кругах русской эмиграции о судьбе Льва Карсавина. В 1990-е гг. его активно продвигал один из активных участников литовского «Саюдиса»[43] католический священник, монсеньор Альфонсас Сваринскас (1925 – 2014)[44], представляясь при этом непосредственным свидетелем тех событий и собеседником Карсавина[45] [29, с. 123 – 128]. К сожалению, все это представляет собой выдумки, возникшие уже после смерти реальных свидетелей и участников, их полная несостоятельность этих небылиц подтверждается не только решительным свидетельством Анатолия Ванеева, но и обширной дружеской перепиской Ванеева после отбытия приговора с одним из самых авторитетных католических священников

Станисловом Добровольскисом O.F.M.Cap[46] (1918 – 2005)[47] и бывшим лагерным патологоанатомом, католиком Владасом Шимкунасом (1917 – 1979)[48]. Оба этих близких друга Анатолия Анатольевича внимательно читали его книгу до появления в самиздате и ни разу не высказали своего возражения на категорическое заявление Ванеева о принципиальной невозможности перехода Льва Платоновича в лоно католической Церкви: «Предположить со стороны Карсавина такой шаг могли только люди, не имевшие никакого представления о нем» [3, с. 168]. Сам А.А. Ванеев был склонен объяснять распространение подобных слухов восторженностью и легковерием католиков, «когда дело касается их конфессии»[49] [Там же].

Впрочем, отношения Анатолия Ванеева с католиками не укладываются в какую-либо схему, они были глубоко индивидуальными. С лагерным врачом Владасом Шикумнасом его связывала долгая дружба и совместная заботливая опека Льва Карсавина. Еще более тесные и доверительными отношения с католиком у Ванеева возникли в Инте, куда его перевели после последовавшей и на этот раз удачной операции на ноге. Его новым другом стал один из неформальных лидеров литовских заключенных священник Станислов Добровольскис, в будущем ему было суждено стать одной из самых популярных фигур для советской религиозной интеллигенции в 1970-е – 1980-е гг. [См. 23] Несмотря на крайне осложненные условия лагеря особого режима, на повышенное внимание к патеру Станислову, как опасному источнику большого влияния на заключенных, на последовавший перевод этого литовского священника на шахты Воркуты, Добровольскис смог перевести, а Ванеев философски отредактировал рукопись Карсавина «Дух и тело», изначально созданную на литовском языке[50]. Интенсивные занятия латынью при содействии литовских католических священников завершились у Анатолия Ванеева серьезным результатом: вероятнее всего, по предложению отца Станислова Добровольскиса он закончил перевод 350-ти страниц «Бревилоквия» Бонавентуры, хотя и начинал эту работу, едва зная язык[51].

Иные черты приобрело и освоение Анатолием Ванеевым доступных ему книг, теперь этот процесс уже нельзя было назвать в полной мере самообразованием. Помимо приобретенной под влиянием рекомендаций Л. П. Карсавина и остальных собеседников последовательности и элементов систематического изучения теологического, философского и литературного наследия мировой и отечественной классики его личный архив сохранил конспективные пометки, относящие в основном к понятиям западного и восточного христианства. В литературных интересах Ванеева первенство уверенно заняли произведения Ф.М. Достоевского, философское значение идей, содержащихся в них Анатолий Анатольевич ставил выше стилевых достижений этого великого автора: «Повествование развивается в образах персонажей, в их живой жизни, в события, возникающих из их характеров и отношений; а сквозь повествовательную плоть этих образов и событий течет, мощно струится поток мысли, поток проблем, и в их свете самоё повествование приобретает значимость и остроту»[52].

20 октября 1954 г., т.е. на несколько месяцев раньше срока отмеренного приговором, Анатолий Ванеев получил статус ссыльного, оставив за спиной 9 лет 7 месяцев и 7 дней жизни в заключении[53]. В письмах матери он проводил параллель своего жизненного пути с судьбой Ф. М. Достоевского, освобожденным ста годами раньше[54], и начавшем свой путь на свободе с социальных низов[55]. Глубина этого «низа» для Ванеева к тому же получила вполне конкретное и осязаемое материальное выражение: «Пустил меня на жительство незнакомый человек по рекомендации, дом его землянка, т.е. до половины погружен в вечную мерзлоту. Вся жилая площадь: 6х5 м разделена к тому же на три клетушки перегородками, и жили там 3 взрослых, да 3-ое детей, да еще я прибавился. Кроме того, в коридоре устроен хлев, в котором живет свинья (в том же коридоре) устроена голубятня с голубями. Я спал на полу в клетушке, исполняющей роль кухни в доме…»[56]. Позже Анатолий Анатольевич получил место в общежитии – в 30-тиметровой комнате на 6 человек. Он считал, что, эти условия его новой жизни и окружение соседей сильно проигрывают в сравнении с лагерем из-за постоянного «запаха водки, которая в этих экзотических краях льется рекой»[57].

Оказавшись в ссылке, Анатолий Анатольевич незамедлительно установил переписку с родными Карсавина в Вильнюсе — с вдовой Лидией Николаевной, дочерью Сусанной и даже с Ириной, еще отбывавшей свой десятилетний срок в мордовском лагере. Вскоре они уже обращались в своих письмах к Анатолию Ванееву, как человеку близкому и родному. Ванеев старательно добывал все, в т.ч., казалось бы, совсем малозначительным, но имело отношение к жизни и творчеству своего учителя. Большинство биографических подробностей для будущего очерка о Карсавине он узнал от его вдовы и дочерей Льва Платоновича, а также от Елены Чеславовны Скржинской (1894 – 1981)[58]. Позже все они, вместе с друзьями по Абези, и некоторыми другими лицами составили круг первый общения семьи Ванеевых[59].

Став после смерти Льва Платоновича хранителем и наследником рукописей последних карсавинских работ, Анатолий Ванеев во избежание утраты стал создавать бесчисленные копии, при этом максимально тщательно воспроизводя характерный почерк Льва Платоновича. На это указывают письма к матери, посланные ей, начиная с апреля 1953 г.[60], написанные уже как бы рукой Карсавина. Вскоре это написание стало собственным почерком Ванеева настолько, что отличить оригинальные и скопированные рукописи можно только по отсутствию исправлений и особой аккуратности хранителя.

От копии к копии, от одного переписанного собственного абзаца к другому и далее у Ученика все более открывался философский слух и оттачивалось чувство стиля. Но, главное, постепенно открывалась способность подниматься над буквой текста и открывать потаенные в нем смысл, остро переживать жизненность зазвучавших в этих строчках истины. Замечательной стороной этого процесса стало то, что Анатолий Ванеев полностью преодолел продолжительно сопровождавшие его сомнения о будущей профессии и личном призвании, завершив тем самым очередной этап личностного самоопределения: «Я по складу души, образу ума, по непосредственным симпатиям и антипатиям, так и по умозрительным представлениям … принадлежу к той не очень многочисленной категории русских, которая наиболее ярко представлена Достоевским, Розановым, отчасти Соловьевым и др. Каждому характеру присуща, по видимому своя сфера, в которой он может раскрыться наиболее полно, достигнуть своего зенита; эту-то то сферу мы ощущаем как родную свою стихию и не хоти никакой другой»[61].

Разумеется, в подобном самоотчете Анатолий Анатольевич не имел в виду соразмерность своего философского дара таланту перечисленных русских мыслителей, он лишь имел в виду тот свой личный духовно-интеллектуальный слух и направленность мысли, открывшиеся под непосредственным влиянием собеседований со Львом Платоновичем Карсавиным. В наибольшей степени этим способностям Анатолия Ванеева еще предстояло раскрыться и оформиться в собственных идеях, когда он начнет создавать свою книгу, предстояло войти в тот регистр, где истина начнет открываться ему «в прямой несомненности» [4, с. 191].

«Познание истины есть движение истины, — говорил Карсавин, – Заканчивая, всю себя содержащая истина, развертывается во всеединство своих выражений и движется по ним, всю себя высказывая в каждом своем моменте, и диалектически снимая высказанное для того, чтобы заново высказать себя, нисколько не умаляя этим всегда завершенную свою высказанность» <…>

Сознаюсь, эта мысль оставалась мне непонятной, сколько бы я не стремился ее «принять». И вот теперь, мне, пишущему эти строки, эта мысль Карсавина, может внезапно, может – как-то исподволь , как бы там ни было предстала ясной и понятной, и не только в абстрактной связности, а именно в реальности ее содержания, как самоочевидны жизненный факт, и именно теперь – в процессе работы над рукописью»[62]

Но до того момента, когда Анатолий Ванеев смог написать о своем новом, понимании своего Учителя, ему предстояло пройти через трудный процесс правовой реабилитации и многие препятствия в новой жизни свободного советского человека. В 1955 г. он вернулся в Ленинград, получил отказ в восстановлении на химическом факультете университета и заново сдал вступительные экзамены в вуз. После года учебы на физическом факультете в пединституте им. Герцена Анатолий Анатольевич перевелся в ЛГУ им. Жданова. Но в его духовно-интеллектуальных интересах главное место по-прежнему занимал Лев Платонович Карсавин и его наследие.

1 июля 1957 г., вскоре после рождения первого сына Александра, Анатолий Ванеев завел свой первый философский дневник и сделал в нем первую запись: «Тетрадь куплена, дело только за тем, чтобы что-то в нее записывать…»[63].

Подводя итог своим усилиям по саморазвитию, Анатолий Ванеев вполне обоснованно написал: «Ум мой в результате пройденной школы развился в области, которая мало понятно среднему современному человеку, живущему жизнью чрезвычайно внешней и питающемуся идеями, которые были хороши в середине прошлого века»[64]. В сжатом виде они указывают, какое огромное значение имеет для духовного роста личности и самоопределения атмосфера доверительного общения и содержательно насыщенный диалог с компетентными и ответственными собеседниками. Это требует той особой высокой оценки, если помнить, что в лице Анатолия Ванеева мы имеем поразительный результат, заслуживающий специального определения «Феномен Ванеева». Суть его в том, что под влиянием собеседований и общения со Львом Карсавиным и окружавшими его прекрасно образованными людьми во уже взрослом человеке с тяжелым жизненным опытом и первоначально узкими культурно-доктринальными представлениями и вкусовым предпочтениями[65], усвоенными в процессе жестко ориентированного марксизмом-ленинизмом образования, открывается способность не только полноценного понимания сложных метафизических идей, но самостоятельной и оригинально религиозно-философской мысли.

Несмотря на категорическое несовпадение и даже полную противоположность историко-культурных реалий, феномен Ванеева заставляет вспомнить о целой плеяде первых воспитанников Императорского Царскосельского лицея. Как хорошо известно, за образец воспитания и образования в нем был избран знаменитый Ликей Аристотеля[66], а качестве образовательных смыслов и целей назначены идеалы русской национальной культурной традиции, воспитание высокообразованной патриотической государственной элиты Российского Отечества. Эта тема выходит далеко за границы поставленной задачи воссоздания культурологической реконструкции жизненного и духовного пути Анатолия Анатольевича Ванеева, но, безусловно, заслуживает специального обозначения в качестве особенно актуальной для современного состояния страны. Впрочем, как будет показано в заключительной, четвертой части, самостоятельное развитие Анатолием Анатольевичем Ванеевым основных идей Льва Платоновича Карсавина имеет существенное значение и для собственно культурологической теории.

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ СТАТЬИ ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ СМ.: Журнал «Вестник культуры и искусств» 2023, №4

[1] Ягринлаг – обобщенное название комплекса лагерей на Архангельском Севере (название образовано от первого лагпункта на острове Ягры в 1938 г. рядом с поселком Судострой, тогда же получившим статус города с названием Молотовск, будущий г. Северодвинск) [См. 18].

[2] Жизненную ситуацию и свое реальное положение в лагере А.А. Ванеев никогда не драматизировал, но и не романтизировал. Свою оценку он достаточно полно выразил в словах: «Конкретная окружающая обстановка трудна и требует всех сил, чтобы ее тяжесть принять без удручения. <…> Так при чем же “моя религиозность”». См. Письмо А.А. Ванеева матери Фелицате Александровне Ванеевой (1898-1959) из лагеря от 20.12.1954 г.

Далее ссылки на документы, обнаруженные в найденном личном архиве А. А. Ванеева, для экономии журнального места отмечены знаком «#». В ссылках на письма Ванеева к матери по этой же причине указываются только дата написания и литера «П». В настоящее время документы проходят процедуру описания в Российском государственном архиве литературы и искусства г. Санкт-Петербург. Фонду присвоен шифр F 1012.

[3] П. от 08.09.1949 г. – #.

[4] В настоящее время АО «Производственное объединение Северное машиностроительное предприятие (Севмаш)».

[5] П. от 08.09.1949 г. – #.

[6] П. от 08.09.1949 г. – #.

[7] П. от 08.01.1946 г.; от 07.08.1948 г.; от 18.08.1948 г. и др. – #.

[8] П. от 07.04.1950 г. – #.

[9] Там же.

[10] Пример причудливого смешения правды и домыслов, основанный на решении в 1949 г. закрыть добычу радиевой воды в лагере пос. Водный рядом с гор. Ухта, Коми АССР, поскольку был разработан более эффективный способ извлечения радия из отходов урановой промышленности [13, с.12].

[11] П. от 18.01.1949 г. – #.

[12] П. от 26.07.1949 г. – #.

[13] П. от 30.11.1947 г. – #.

[14] П. от 18.01.1949 г. – #.

[15] П. от 08.11.1948 г. – #.

[16] Наброски к книге «Два года в Абези». Лист без нумерации. – #

[17] Там же.

[18] Вероятнее всего, имеет место проявление известной склонности лагерных слухов к преувеличению. Сведений о пребывании заместителей министров СССР и РСФСР не выявлено. Скорее всего визитером был один из вновь назначенных министерских кураторов стройки – Владимир Васильевич Смирнов (1905-1987), зам. нач. отдела Министерства судостроительной промышленности СССР [22, c. 23].

[19] П. от 28.02.1949 г. — #.

[20] «Все дни однообразны ка песчинки» – П. от 8.11.1945 г. — #; «Каждый новый наступающий день двойник прошедшего» – П. 10.12.1946 г. — # и др.

[21] «Письма к учителю», судя по некоторым фрагментам этого текста, написаны вскоре после смерти Л.П. Карсавина еще в лагере. С их полным содержанием можно ознакомиться, см. [24].

[22] П. от 18.09.1954 г. — #.

[23] SJ – постноминальное сокращение от «Societas Jesu» (лат.) – «Общества Иисуса» — одного из названий Ордена Иезуитов.

[24] Яворка Венделин Михайлович (1882 – 1966), иезуит византийского обряда, словацкого происхождения, доктор философии, с 1929 по 1934 гг. был первым ректором Руссикума. С 1945 по 1954 гг. находился в заключении в лагерях Мордовии и Коми АССР. В 1956 г. вернулся в Чехословакию.

[25] Николай Петрович Ушин (1901 – 1961), бывший фронтовой хирург. В 1949 г. арестован и приговорён к 25 годам ИТЛ. Освобожден в 1954 г. и позже переписывался с А.А. Ванеевым. Реабилитирован.

[26] Материалы к книге «Два года в Абези». Четвертушка листа без пагинации. Верхняя надпись «Н.С.» –

#.

[27] Зоммер Эрих Франц (1912 – 1997), в Абези отбывал срок как военный преступник. Он был переводчиком при вручении И. Риббентропом послу СССР в Германии В.Г. Деканозову ноты Министерства иностранных дел Германии Советскому Правительству от 21 июня 1941 года, содержавшей в себе фактическое объявление войны. Впоследствии Э.Ф.Зоммер, осужденный как военный преступник, отбывал часть наказания в инвалидном Абезьском лагере №4. В 1955 году он вернулся в Германию и до самого ухода на пенсию находился на дипломатической работе в Австрии, ЮАР, США, Швейцарии, Ватикане. Он автор нескольких историко-публицистических книг и воспоминаний и считался одним из крупнейших в Западной Европе специалистов по истории русского театра и творчеству Александра Пушкина. Зоммер принимал деятельное участие в создании в Мюнхене Центра русской культуры.

[28]Материалы к книге «Два года в Абези». Лист «Механик № 1» без даты и др. — #.

[29] Псевдоним был образован от астрономического понятия «афелий», как именуется наиболее удаленная точка орбиты планеты (читай, личный момент жизни самого Ванеева, когда он создает текст) от Солнца (т.е. от времени своего общения с живым Карсавиным). В факте использования псевдонима проявилось до конца не перегоревшее желание Ванеева быть писателем. — В.Ш.

[30] Пунин Николай Николаевич (1888 – 1953), историк русского искусства, искусствовед и художественный критик, одна из самых значительных фигур русской и советской художественной жизни. Был женат на А.А. Ахматовой. Дважды арестовывался – в 1934 г. и в 1949 г. Умер в заключении в Абези. Похоронен там же на лагерном кладбище, место захоронения установлено. При всем своем всеобщем признании в качестве одного из самых компетентных специалистов в области искусства Н.Н. Пунин в одном из своих писем из Абези написал, не называя имени Л.П. Карсавина, но совершенно очевидно, имея в виду именно его: «Есть один профессор-историк*; он очень хорошо говорит о работах Пикассо, о пространстве и времени в искусстве… Историю искусств знает не хуже меня. Долго жил в Париже» [16, с. 258].

[31] Материалы к книге «Два года в Абези». Лист «Черновые записи к главе № III» без даты. — #.

[32] Материалы к книге «Два года в Абези». Лист с зачеркнутой пагинацией «22». — #.

[33] Пожалуй, единственное исключение составляет записка самого Л. П. Карсавина, написанная им в Центральной больнице и переданная А. А. Ванееву: «В моем бараке и ’’палате” хозяйничают ’’блатные” (правда, еще сравнительно посредственные), которые терроризировали даже пугливого врача. Эти люди все время шумят, хохочут, бегают, сквернословят и больницу превратили в корчму. При удобном случае воруют. … Я убедился, что лагерь выявляет сквернейшие качества человека, превращает его в животное» [3, с. 125].

[34] Материалы к книге «Два года в Абези». Лист с пагинацией 4. — #.

[35] Критическое определение в адрес всего, написанного Л.Н. Толстым, употребленное Н.Н. Пуниным при его ответах на вопросы А. А. Ванеева о том, что есть настоящее искусство и подлинный вкус к нему. См.: Материалы к книге «Два года в Абези». Лист с пагинацией 14. Зачеркнутой надписью «Глава II» – Лист с пагинацией 14. — #. Краткая версия отставлена в окончательной редакции книги [3, с. 79].

[36] Фрагмент одного из первоначальных набросков книги. [См.: Материалы к книге «Два года в Абези». Лист с пагинацией 21 — #].

[37] «Непоминающие» – те, кто еще с 1927-х г. отказался поминать в молитвах на богослужении советскую власть в заместителя местоблюстителя патриарха митрополита Сергия Страгородского за его компромиссную позицию с государственными гонителями Церкви [См. подробнее: 14].

[38] Начиная с П. от 27.03.1952 г. — # Ванеев пишет слово «Бог» с прописной буквы, и далее в его письмах появляются слова из церковной лексики, просьбы прислать церковные календари и т.п.

[39] Материалы к книге «Два года в Абези». Листы №№ 66, 83 без даты. — #.

[40] Этим православным священником был Петр Алексеевич Чельцов (1888 – 1972), канонизированный в 2000 г. и причисленный к Собору новомучеников и исповедников Российских. Установлено автором настоящей статьи на основании многочисленных свидетельств. – В.Ш.

[41] Кукурузинский Адольф Феликсович (1894 – 1970), католический священник польского происхождения, доктор канонического права, с 1944 по 1955 гг. отбывал приговор в Минлаге (Коми АССР).

[42] Сам Э. Зоммер был доставлен в Абезь после смерти Л.П. Карсавина, симптоматично указал ошибочную дату смерти Льва Платоновича и исказил многие другие факты. [См.: 9].

[43] «Саюдис» («Движение») – литовская общественно-политическая организация, возглавившая в 1988—1990 годах процесс выхода (отделения) Литовской ССР из состава СССР и восстановления независимости Литовской Республики [См.: 27].

[44] Сваринскас Альфонсас Вацловас (1925 – 2014), литовский католический священник, диссидент, убежденный противник советской власти, трижды арестовывался – в 1946, 1956, 1983 гг. и приговаривался к продолжительным срокам лишения свободы.

[45] У автора настоящей статьи сохранилась видеозапись его интервью с А. Сваринскасом, на которой он утверждает, что был знаком с Л.П. Карсавиным и излагает своего имени лишь очень немногое, что изложено в книге А. А. Ванеева, а уточняющие вопросы о деталях и подробностях ответить, увы, не может. – В.Ш.

[46] OFMCap – постноминальное сокращение от «Order of Friars Minor Capuchin» (лат.) Ордена Младших Братьев Капуцинов.

[47] Добровольскис Станисловас OFMCap (1918–2005) /в миру Альгирдас Миколас Добровольскис/, католический монах-францисканец. С 1946 по 1956 гг. находился в заключении в лагерях Инты и Воркуты. Был широко известен среди религиозной интеллигенции СССР, дружил со многими известным деятелями культуры и искусства [См.: 25].

[48] Шимкунас Владас Никодимович (1917–1979), лагерный врач (патологоанатом), близко опекавший и заботившийся о Л.П. Карсавине. Находился в заключении в Минлаге 1945 по 1953 гг. Его трудами сохранены опознавательные знаки могилы Л. П. Карсавина, благодаря чем ее место нам удалось установить [Подробности были опубликованы в нами в Специальном Приложении к газете «Русская мысль», Париж, № 3828, от 18 мая 1990 г. С.4.

[49] К сожалению, вследствие распространенного сочетания инициативности и недостаточной научной компетентности некоторых самодеятельных историков-общественников в 2012 г. были переведены и изданы воспоминания Пьетро Леони, SJ (1909 – 1995), католического священника византийского обряда, изданные в Италии еще в 1959 г. [26]. В русском переводе в очередной раз от имени П. Леони, доставленного Абезь только в 1954 г., воспроизводятся его утверждение о том, что «достижением» А. Кукурузинского стало обращение в католичество Л.П. Карсавина [См.: 19, c. 357].

[50] Об обстоятельствах это работы и сам перевод А. А. Ванеева [см. 25].

[51] П. от 28.09. 1954 г. – #.

[52] П. от 01. 1954 г. (день написания указан) – #.

[53] П. от 17.10. 1954 г. – #.

[54] Там же.

[55] П. 11-12.1954 г. (день написания не указан). – #.

[56] П. от 03.11. 1954 г. – #.

[57] П. от 16.11. 1954 г. – #.

[58] Скржинская Елена Чеславовна (1894 – 1991), ученица крупнейших русских, советских медиевистов И. М. Гревса и О. А. Добиаш-Рождественской, сам ставшая крупным советским историком. Елена Чеславовна была любовью всей жизни Л. Н. Карсавина, его философской и лирической музой, начиная с книги «Noctes Petropolitanae» (1922).

[59] В архиве А. А. Ванеева сохранились наброски его письма к А.А. Ахматовой с размышлениями о четырнадцати стихотворениях, входящих в цикл «Реквиема». Среди прочего имеется рукописная ремарка: «Черный карандаш – рукой А. А. Ахматовой». Эти бумаги определенно указывают на факт их знакомства и общения. Кроме того, в архиве имеются письма к А.А. Ванееву от дочери Н. Н. Пунина Ирины Николаевны. – #.

[60] П. от 04. 1953 г. (без даты) – #.

[61] П. от 06.07.1954 г. – #.

[62] Материалы к книге «Два года в Абези». Листы «Часть первая. Эпизод 1.» Лист №1.

[63] Философский дневник А. А. Ванеева, Тетрадь №1. С.1. Запись от 1.07.1957 г.– #.

[64] П. от 16.10.1954 г. – #.

[65] Под понятием вкуса в данном контексте автор понимает ценностные координаты самоопределения личности. – В.Ш.

[66] Мы полагаем, что центральными общими качествами диалогов абезьского круга А. А. Ванеева стало то, что было выражено в системе ликейского образования в понятиях «логос» пафос» и «этос», трактуемых нами как обращение к разуму, сердечности восприятия, возникшему в результате опыта жизни и страданий, и наличие доверия среди собеседников. – В.Ш.

ЛИТЕРАТУРА:

- Бурсиан, П. О. Моя Инта: Страницы истории Инты (из воспоминаний ветерана). — Инта: Интинская городская типография, 1993. С.119. Электронная версия. URL: http://tvojaves.ru/istorija_goroda_inta/biblioteka.php?list=27#1 (дата обращения 31.08.2023).

- Ванеев А.А. Ванеев А. А. Второе интервью. (Продолжение Интервью, которое автор книги «Два года в Абези» дал корреспонденту журнала «Крисчен Уорлд Монитор» // Ванеев А.А. Два года в Абези: В память о Л.П. Карсавине. Bruxelles: Жизнь с Богом; Paris: La presse libre. 1990. С. 195 – 201.

- Ванеев А.А. Два года в Абези // Ванеев А.А. Два года в Абези. В память о Л.П. Карсавине. Bruxelles: Жизнь с Богом; Paris: La presse libre. 1990. С. 5–189.

- Ванеев А.А. Ванеев А.А. Второе интервью. (Продолжение «Интервью, которое автор книги “Два года в Абези” дал корреспонденту журнала “Крисчен Уорлд Монитор”». // Ванеев А.А. Два года в Абези: В память о Л.П. Карсавине. Bruxelles: Жизнь с Богом; Paris: La presse libre. 1990. С. 191-194.

- Ванеева Е. И. А. А. Ванеев // Символ. Журнал христианской культуры при Славянской библиотеке в Париже. Париж, 1994. № 32. С. 255–257.

- Веттер Г. А. Л. П. Карсавин. Биобиблиографический очерк. // Ванеев А.А. Два года в Абези: В память о Л.П. Карсавине. Bruxelles: Жизнь с Богом; Paris: La presse libre. 1990. С. 9* – 19*.

- Гаврюшин Н.К. Переписка А. Веттера с JT. Карсавиным // Символ: Журнал христианской культуры при Славянской Библиотеке в Париже. 1994. Июль. № XXXI. С. 104 – 169.

- Гронский И. М. Из прошлого… Воспоминания. М.: Известия, 1991. С. 368.

- Зоммер Э. Ф. О жизни и смерти русского метафизика. Запоздалый некролог Льва Карсавина (+ 12.7.1952). // Лев Платонович Карсавин. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН). 2012. С. 455-466.

- Иванов К. К. А. Ванеев – ученик Л. Карсавина. // Иванов К.К. Камни. СПб: без издательства. 2016. С.27 – 33.

- Иванов К. К. Ещё об А. А. Ванееве. // Камни. СПб.: без издательства. 2016. С. 34 – 37.

- Иванов К.К. Что такое культура. // Горизонты культуры: Сборник научных трудов. Выпуск 1. СПб.: РИИИ, 1992. С. 189 – 214.

- Кичигин А.И., Таскаев А.И. «Водный промысел»: история производства радия в Республике Коми (1931-1956 гг.) // Вопросы истории естествознания и техники. 2004, № 4 (25). С.3-30

- Мазырин А., свящ. Непоминающие // Православная энциклопедия. М., 2018. Т. XLIX: «Непеин — Никодим». С. 15 – 20.

- Нибур Р.Х. Христос и культура // Христос и культура. Избранные труды Ричарда Нибура и Райнхольда Нибура. М.: Юристъ. 1996. С. 7 – 220.Н.

- Н. Пунин – М. А. Голубевой. ноября 1950 года. Абезь. // Пунин Н. Н. Мир светел любовью: дневники. Письма. М.: Артист. Режиссер. Театр. 2000. С. 257-258.

- «Обеспечим все условия творческой работы литературных кружков». На собрании литкружков Москвы. // Литературная газета, 23 мая 1932 г. № 23 (192). С.1.

- Остроченко А. М., Остроченко М. М. Северодвинск — город корабелов». Исторический очерк. Северодвинск: Северная неделя. 1997. C. 60.

- Пьетро Леони. Шпион Ватикана. // «Шпионы Ватикана…» О трагическом пути священников-миссионеров: воспоминания Пьетро Леони, обзор материалов следственных дел. М., Братонеж, 2012. С. 49 – 400.

- Пушкин А.С. Послание цензору. («Угрюмый сторож Муз, гонитель давний мой». // Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: В 16 т. — М.; Л.: АН СССР, 1937—1959. Т. 2, кн. 1. Т. 1947ю Стихотворения, 1817—1825. С. 267.

- Рукопись за подписью «Афелин». // Vilniaus universiteto bibliotekos rankraščių skyrius. 151, Ap 23. P. 6.

- Смирнов В.В. Записки морского инженера. В 2-х томах. Т. 2. М.: Onebook.ru. 2015. С. 394.

- Шаронов В. И. Погружая мысль в благодарную память. Предисловие к публикации: Ванеев А.А. Письма Учителю. Вестник РГГУ Серия «Философия. Социология. Искусствоведение». 2022? № 4. C. 12-29.

- Шаронов В.И. «Учение старика совершенно мною завладело…». // Соловьёвские исследования, 2022, вып. № 3(75), с. 87–96.

- Чепайтите М. П. Патер. Отец Станисловас Добровольскис. М., Издательство францисканцев. 2023. С. 511.

- Leoni P. «Spia del Vaticano!». Roma: Cinque lune, 1959. P. 469.

- Senn А. Е. Lithuania Awakening (Society and Culture in East-Central Europe). University of California Press. 1990. P.288.

- Sommer E. «Vom Leben und Sterben eines russischen Metaphysikers. Ein verspäteter Nachruf auf Leo Karsavin (+12.7.1952)». // Orientalia Christiana Periodica, 1958, № XXIV. P. 129-141.

- Svarinsko A. Nepataisomasis: atsiminimai Alfonsas Svarinskas. I dalis. Vilnius: Versmės, 2014. P. 296.