Илл.: Иероним Босх. Сад земных наслаждений (внешние створки). 1503-1515.

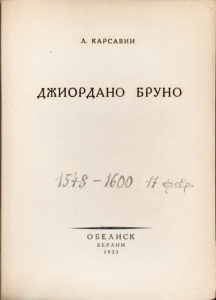

ОТ РЕДАКЦИИ: Предисловие, тем более такое подробное, к книге, которая была опубликована много десятилетий назад обычно диктуется вполне понятными соображениями. Отделенная от нас почти столетием, мысль Карсавина очевидно нуждается в комментарии. Комментарии, которого книга «Джиордано Бруно» до сих пор не получила. Но кроме этого исторического интереса есть еще один важный момент — вполне возможно, перед нами не просто книга Карсавина о ком-то, но и потрясающий своей искренностью рассказ Карсавина о самом себе. Именно эту тайну приоткрывает нам Владимир Шаронов

Л. Карсавин. Джиордано Бруно (1923). Глава I

Л. Карсавин. Джиордано Бруно (1923). Глава II

Л. Карсавин. Джиордано Бруно (1923). Глава III

Л. Карсавин. Джиордано Бруно (1923). Глава IV

Предисловие к публикации редкого текста

Избыток не только обогащает. Порой он способен и разрушать, до времени скрывая в себе таящееся напряжение сил. Талант ученого, проницательность незаурядного ума, феноменальная память, страстность натуры, чуткость к религиозным основам жизни и способность к мистическим озарениям — все эти качества сделали Карсавина одним из самых значительных фигур российской культуры. Но они же сыграли свою роль в его трагической судьбе, в которой с лихвой хватало одиночества и тяжелых страданий. Встреча сорокалетнего Карсавина с двадцатипятилетней Еленой Чеславовной Скржинской зажгла в нем страстную любовь, определив всю его последующую судьбу. Вспыхнувшее чувство открыло академическому профессору-медиевисту совершенно новый взгляд на жизнь, далекий от размеренного спокойствия и порядка. Пораженный захватившей его страстью и сопровождавшей ее странными, но для него несомненными озарениями, Лев Платонович не думал ни о своей семье, ни какой о какой бы то ни было моральной церковной ответственности. Более того, он смешал на страницах «Noctes Petropolitanae» многозначительные ученые спекуляции, действительно мистические откровения с интимными чувственными переживаниями.

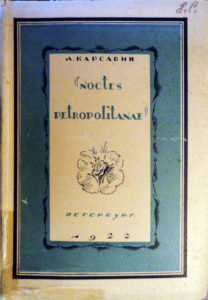

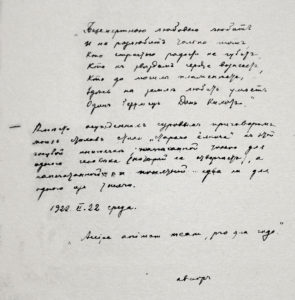

Позже, находясь в эмиграции, Карсавин напишет в личном письме к Петру Сувчинскому: «Ведь чувствую же я теперь саму безвкусицу моих «Noctes», о коих и слышать не хочу. Ведь важен не автор, а поднятый им вопрос, потому существенный, что наибольшая часть моей души в работе»[i]. Но будет поздно, христианская общественность, включая многих собратьев по философскому цеху, уже заклеймит Карсавина хлесткими ярлыками «розановщина», «карамазовщина» и даже «богословская эротомания». Об отзывах же в официальных советских изданиях — «галиматья», «бессмысленная теория», «сладкоречивая проповедь поповщины», «средневековый фанатик», «ученый мракобес», «мир червивых профессорских понятий» и многих других, не стоит и вспоминать. На этом поприще ярко отметился не кто иной, как пробующий свои литературные силы двадцатидвухлетний Андрей Платонов[ii]. Нарушающие своей откровенностью границы принятых общественных приличий «Noctes Petropolitanae» заслонили своим богословским эпатажем другую работу Льва Платоновича — книгу о Джордано Бруно, над которой он работал одновременно с «Ночами». И если первая «голубая книжечка», которая согласно личной дарственной надписи на экземпляре Елены Чеславовны была написана «только для одного человека, (который ее отвергает)», вызвала громкий скандал, то вторая – «Джиордано Бруно» — осталась незамеченной, несмотря на ее исключительную особенность. Увы, очевидное подчас труднее всего разглядеть. Возможно, поэтому до сих пор не замечалось, что книга о Бруно одновременно есть не что иное, как творческая исповедь самого Карсавина[iii]. Прежде всего, в словах о Ноланце отражена история преображения недавнего профессора-медиевиста в одного из самых незаурядных религиозных философов: «Ум не мог раскрыть Бруно его интуицию; пламенеющая любовью воля озарила пучину Божества и открыла в ней комплицитность вселенной, находя себя в ней и ею»[iv].

Роковая для судьбы его автора мистика Бруно, где бесконечный космос превращается в Бога, подхватывается Карсавиным так, что во всеединого Бога превращается уже сам человек. И это испугало куда более, чем «эротомания» «Noctes Petropolitanae». Это «человекобожество», сравнимое разве, что с Ницше[v] подвергнется более, чем простой критике. Пугающая дерзость автора оттолкнет так, что и тогда и позже главные идеи Карсавина подвергнутся умолчанию и уже после смерти Льва Платоновича будут громко заявлены крупнейшими западными богословами[vi]. Всеобщая обструкция «Ночей», этого памятника страстной любви автора, более других причин вовлекла его в русло евразийского движения, незримо приближая жизненный путь ученого, философа и поэта к покинутой не по своей воле родине и к ожидающей его до поры безымянной могиле в приполярной тундре. Говоря о художественной стороне «Noctes Petropolitanae» исследователи карсавинского творчества почти никогда не обходятся без эпитета «оригинальная». Между тем, стоит только присмотреться к тому, как пишет Карсавин о Бруно, и какие фрагменты он извлекает из трудов самого Ноланца, как обнаруживается особенный поэтический, переходящий в мистический пафос, ярко объединяющий эти работы: «И свет разума, погружающегося в бездонную пучину, в которой исчезают все противоречия, все определения, меркнет Любовь, смущаемая бездной Божественности, цепенеет. Но вот вновь возвращается она для того, чтобы силой воли устремиться туда, куда не может привести ее ум. Так стремящийся, так любящий, в конце концов, преображается в Любимого и, сгорая в пламени бушующего костра, становится Богом Всеединым. Но, став Богом, он уже не думает ни о чем, кроме Божественного, являет себя нечувствительным и бесстрастным во всем, что так сильно чувствуют другие и что их так мучит. Он ничего не страшится; из любви к Божеству презирает иные наслаждения, вовсе не думает о жизни». Не столько стилевым единством с «Noctes Petropolitanae замечательна книга «Джиордано Бруно». Эта едва прикрытая исповедь Льва Карсавина, как и «Ночи», содержит не только основные идеи автора, показывает характер его подхода к основным религиозным и философским темам, и даже содержит в себе попытки дать откровенный портрет собственной личности. Больше того, факты последующей его жизни и смерти Льва Платоновича обнаруживают поразительные пророчества о назначенной ему судьбе. О способности Карсавина видеть свое будущее «как бы в тусклом зеркале, гадательно» (I Коринф.13:12) не раз говорила дочь — Сусанна Львовна. Пример такого видения содержит работа, величиной всего 31 страницу, напечатанная Берлинским евразийским книгоиздательством в 1925 году. Сюжет трех бесед «О сомнении, науке и вере» поражает удивительным совпадением с тем, что произойдет в жизни Карсавин через четверть века. Внешне автор повествует о своем пребывании в тюрьме петроградской ЧК с 16 августа по 24 октября 1922 года, но на этом временной реализм диалогов заканчивается, и Лев Платонович неожиданно назначает в них ответственным за основную философскую аргументацию вовсе не себя — сорокалетнего. Знакомые карсавинские идеи подаются в беседах от имени некоего «Отца» возрастом «за шестьдесят». А рядом с ним автор выводит некоего молодого человека – «Комсомольца» и «нетвердого в своих социалистических убеждениях социалиста-революционера». Всякий, знакомый с книгой Анатолия Анатольевича Ванеева «Два года в Абези», и воспоминаниями Эриха Франца Зоммера, повествующими о последних годах жизни Карсавина в заключении, подтвердит значительное совпадение основных сюжетных линий этих работ и тем, чему еще было только суждено случиться.

Хранится в Особом архиве Литы при содействиии директора архива Овидиюса Левериса. Донесение секретного агента МГБ “Платонаса” от 10.05.1944 г.

О даре прозревать будущее не раз говорил сам Карсавин. Это было даже зафиксировано в официальном документе, имевшем гриф «Совершенно секретно». В 1947 году, на праздник Преображения Господня, некто из сотрудников МГБ, упрятанный за псевдонимом «Тургенев», в своем донесении написал: «В беседе КАРСАВИН стал развивать свои теории, которые заставили источника усомниться в его рассудке. По его мнению, человек своей памятью может принимать не только в прошедшее, но и в будущее. В подтверждение этого КАРСАВИН сказал: «Ясновидящий французский кароль НОСБЕРДАЛИУC, живший в XVIII веке предсказал совершенно точно события XVIII и XIX веков, а именно убийство Людовика XVI в ВОРЕН, царствование Наполеона и т.д.[vii]. Донесение это и поныне хранится в Меморандуме из Дела «Алхимика», под именем которого значился Лев Платонович у сотрудников Литовского МГБ. Да не вменит в вину «Тургеневу» его вопиющую неграмотность всевидящий Нострадамус, и да простится ему незнание местечка Варенн, где король с супругой были взяты под стражу! И, уж, тем более, вряд ли бедный «сексот» заслужил осуждение за его марксистские сомнения в карсавинском рассудке. В конце концов, лишь с высоты нашего времени мы имеем возможность сопоставить давным-давно написанное о Ноланце с прошлой и последующей жизнью автора книги. Фигуру Бруно в качестве своего аlter ego сорокалетний Карсавин, выбрал не только за формальное совпадение с ним многих собственных качеств и способностей. «Что же за человек Бруно? – восклицает автор, — Кто он, невысокий, худой и подвижный человек с каштановой небольшой бородой, на вид лет сорока»? И отвечает так, словно рассказывает о себе, каким сохранили его воспоминания коллег и студентов: «Бруно был блестящим остроумным оратором, совсем не похожим на утомительно-монотонных и солидных профессоров. Его пламенная живая речь, за которой едва поспевали перья скорописцев, увлекала. Читал он, стоя … пересыпал свое изложение шутками, сарказмами, то разражаясь инвективами, то уходя в изощренную диалектику или невразумительные, но тем более привлекательные для слушателей темные умозрения. Память его казалась необыкновенной, вмещающей всю полноту человеческого знания: и силлогизмы философов и стихи поэтов». До ареста в 1922 году, когда писалась книга о Ноланце, для Карсавина все было именно так, как сам он написал о начале интеллектуальной карьеры Бруно: «Шумный успех его выступлений должен был удовлетворять его самосознание, растущее по мере того, как философское вдохновение открывало ему все новые и новые дороги». Лев Карсавин, вдруг отрывший в себе способность к философской мысли, был вдохновлен озарениями и больше всего хотел, подобно Джордано Бруно «провозглашать эту истину, зная, что за нее его ненавидят и преследуют глупцы». Пусть «борьба неизбежна», молодой мыслитель готов по примеру своего второго «Я» «первым бросаться на врагов, увлекаемый собственным темпераментом». Тонкому и ранимому по своей натуре Льву Платоновичу, скрывавшему эти качества за маской ироничности, было не просто выносить после выхода «Noctes Petropolitanae» испытания моральным остракизмом. Ему хотелось быть понятым, каким-нибудь образом объясниться в своих самых серьезных устремлениях и размышления о личности Бруно как нельзя лучше подходили для этой цели. «Внешне он вынужден был приспособляться», — пишет Карсавин, как будто о Ноланце. Но эта и последующие фразы указывают и на собственное состояние Льва Платоновича, очутившегося в Берлине: «Он чувствовал себя мучеником за идею. Ради нее «оставил он отечество, пренебрег своими пенатами, презрел свое имущество». Карсавин прямо указывает на «реальный мир, клокочущий в душе» и «опьяняющий ум».

В «Джиордано Бруно» можно расслышать и эхо известной размолвки молодого профессора Санкт-Петербургского университета с И.М.Гревсом и поддержавшими Ивана Михайловича преподавателями, и реакцию автора на критику коллегами по философскому цеху его книги «Noctes Petropolitanae». Стараясь быть беспристрастным, Карсавин пишет: «борьба с профессорами, неспособными отказаться от того, чем жили и мыслили, скованными неизбежною косностью умственной деятельности была делом нелегким. Личные качества Бруно, его необузданный темперамент, страстность, заставлявшая видеть в своих противниках только узколобых педантов, «летучих мышей», или недобросовестных шарлатанов, резкая и остроумная манера полемики — все должно было вызывать тот же «furor scholasticus»[viii]. Еще более показателен следующий карсавинский текст: «Я не склонен закрывать глаза на темные стороны характера Бруно, отдавая себе полный отчет в его вспыльчивости, несдержанности и неуравновешенности (в чем сознается и он сам), в склонности его переходить от увлечения к увлечению, жить мгновениями подхватывающего дух пафоса; не забывая ни его многословия, ни неуживчивого нрава». Так Лев Платонович недвусмысленно указывает на собственные, вполне осознаваемые им тяжелые для окружающих качества, словно принося некие публичные извинения. Впрочем, они так и не были услышаны и, хотя большинство коллег признавало талант Карсавина, характеристики, данные ему преимущественно единодушны: Н.П. Анциферов: «В его умном сосредоточенном лице мало мягкости, доброты и той светлой одухотворенности, которые так характерны были для его учителя — Ивана Михайловича Гревса. Что-то затаенное и недобро-насмешливое поразило меня в этом значительном лице талантливейшего молодого ученого»[ix]. Н.Н.Платонова: «От самого Карсавина все-таки смутное впечатление… Но как-то чувствуется, что он знает себе цену и его позиции сдвинуть ничем не возможно; на все возражения он отвечает: это для меня не важно, это не интересно». «Переоценка ценностей» — его стихия… Мудреный он человек и, во всяком случае, большой озорник»[x]. И.М.Гревс: «Вы (Карсавин – Прим. В.Ш.) любите критиковать, Вашу душу поднимает спор, опровержение, развенчание, победа за счет поражения других»[xi]. А.Е.Пресняков: «Вообще же Карсавин, человек, который очень легко обижает, и потому от него хочется быть подальше, хотя и признаешь его очень интересным человеком»[xii]…

В конце концов, борьба самокритичности с собственной натурой у автора «Джиордано Бруно» завершилась победой идейной непримиримости: «Философ выше мнений и веры большинства!.. Не количеством голосов решается вопрос об истинности того либо иного положения, и «ничто так не близко к заблуждению, как мнение большинства». Но Карсавин не остановился на этой банальной оценке мнения толпы. Следуя за избранным героем книги, автор прозревает свою миссию как порученную самим Провидением: «Философ получил от неба драгоценный дар: он поставлен Богом в судьи над всем. Он стал бы неблагодарным и безумным, если бы сделался рабом другого, и начал смотреть чужими глазами. Надо руководиться не убеждениями людей, но истинностью самой вещи и оставить раз навсегда «идолопоклонство». Не выяснение отношений было главной целью Льва Платоновича, решившегося завершить и опубликовать именно эту из многих своих начатых к тому времени работ. Много важнее ему было заявить о своем отношении к философии, в которую он со всей силой мысли выломился из традиций академической исторической науки. Карсавин не просто цитирует Ноланца, но причудливо подает извлекаемый фрагмент рассказом о своем главном философско-теологическом методе, обнаруженном автором у своего героя, жившего четырьмя веками раньше: «Всмотревшись в себя самого», достичь «совершенно достоверного знания, перед красою, святыней и истинностью, перед природностью которого, по слову Бруно, «исчезают все обманчивые софизмы», а «дух сознает свою жизнь и, ранее заключенный в тесную темницу, отваживается на полет в бесконечное». Увы, не только счастье небесных сфер принесет Льву Платоновичу избранные им духовные и интеллектуальные пути. За них придется платить приступами отчаянного одиночества. Карсавин с горечью признается: «Самое же грустное в жизни человека, что никак никогда и никому не может он высказаться, ниже себе самому. А все прочее кроме этого высказывания ему не интересно»[xiii]. Так же как и для Бруно, заявившему о себе русскому мыслителю, что ему более всего «дорога истинная София», которая для философа стоит даже выше, чем церковно-принятое вероисповедание. Размышляя над вечной апорией веры и разума, Бруно, а вслед за ним и Карсавин утверждают (как когда-то Сигер Брабантский, главный оппонент Аквината, защитник осужденного впоследствии учения о «двойной истине»): «Истинное в философии может быть ложным в религии и наоборот. Но разве оба лика Истины не подлинные лики одной и той же Истины, совмещающей в себе противоречия?» При этом Лев Платонович, отводя прозвучавшие в его адрес обвинения после выхода «Ночей», с глубоко личной интонацией восклицает: «Философ не вытеснил в нем верующего». Бруно был и остался верующим христианином».

С той же личной заинтересованностью Карсавин видит Ноланца «скользящего по грани ереси новатора, который хотел смотреть своими глазами». Пройдет полтора десятка лет и уже в качестве признанного философа Лев Платонович с убеждением и неоднократно повторит почти те же самые слова, но теперь уже о себе самом. Они будут сказаны в переписке с докторантом папского Григорианского университета Густавом Андреасом Веттером: «Мною же защищаемая метафизика, боюсь, не вполне умещается и в рамках традиционного православия…. Знаю, что мои слова звучат богохульственно и, по видимости, посягают на основные догмы христианства… Я хорошо понимаю, насколько еретическим должно казаться подобное утверждение. И все же… Я уверен в правильности основных своих идей, но заранее готов признать возможную неточность многих формулировок и вообще не думаю, чтобы отдельный человек мог безошибочно и ясно изложить систему метафизики, да eще христианской. Здесь нужны коллективные усилия целых поколений, в которых ничтожное значение имеет труд самого гениального индивида, каковым себя не считаю»[xiv]. Как поразительно перекликаются эти вышеприведенные строчки с написанным в «Джиордано Бруно», и как много они дают для понимания личности русского мыслителя: «Сам он отчетливо сознавал, что его идеи, по существу своему не оскорбляя религии и богословия, должны были на первый взгляд производить впечатление «совершенно новых, доселе неслыханных, чудовищных, отталкивающих и нелепых. Тем не менее, одушевляемый героическим восторгом, он чувствовал, как веление долга, необходимость проповедовать их, приближая царство истины. Презирая толпу педантов, он пытался ее переубедить и вместо того, чтобы жить на «скале созерцания», бросался в самую гущу жизни. И его привлекала эта роль гонимого всеми пророка, ему нравилось полемически заострять противоречия, наносить удары направо и налево, чувствовать свои силы в буре поднимаемых им криков негодования». Обделенный вниманием к своим идеям, Карсавин с особым пристрастием выделяет жанр диалога. Трудно однозначно решить — о Ноланце ли, или о себе написаны эти строчки: «В диалоге он нашел, наконец, удовлетворяющую его литературно — художественную потребность форму, которая легко вмещала и пафос монолога, и резкую полемику, и тонкий персифлаж. Этим я вовсе не хочу сказать, что диалоги Бруно художественно безупречны: они страдают длиннотами, иногда надуманностью, отсутствием в большинстве из них стягивающего мысли и изложение центра. Но временами, как истинный поэт, автор умеет подняться над своим произведением, даже над основными принципами своей философии и с божественной иронией художника шутит над совпадением противоположностей». История частенько подсмеивается над нашей интеллектуальной ленью и привычкой к штампам. В числе прочего она сих пор разыгрывает свою шутку с темой противоположностей в философских и теологических работах Льва Платоновича. Из одной наукообразной работы в другую резво скачут глубокомысленные указания на гегельянский характер карсавинской диалектики, тогда как сам русский мыслитель отдавал свои симпатии диалектике совсем другого немецкого философа: «Сквозь смеющуюся маску автора проглядывает серьезное лицо Николая Кузанского. К его «совпадению противоположностей» подъемлется дух автора, и ширится этот дух, и растет ум». Эту мало замечаемую тонкость, характерную для карсавинской работы о личности Бруно и важную для понимания автора книги отметил в своей рецензии Антон Владимирович Карташев[xv]. И в ней же он указал на неуместный соблазн частого «гегельянского толкования»: «Большим достоинством работы Карсавина, свидетельствующим о глубоком понимании и любовно-бережном «вчувствовании» в личность и мысль Бруно, является то, что он не поддался столь понятному и столь часто соблазняющему историка желанию — внести «систему» в учение Бруно, «элиминируя» кажущиеся противоречия более или менее удачным диалектическим толкованием. В его изложении Бруно является таким, каким он и был — полным неясностей и противоречий: противоречий, по мнению Карсавина, неизбежных и объясняемых им тем, что Бруно не в силах осознать своей основной философской интуиции, не в силах, стало быть, сделать того, что удалось Николаю Кузанскому». То, с какой энергичностью Карсавин пишет о двойной истине, с полной очевидностью убеждает, что он раскрывает не только философию Ноланца, но и свое миропонимание, свой способ мысли: «Практика двойной истины и провозглашение ее теории объясняются вовсе не историческими условиями, не деспотией религиозной веры — деспотия «научной веры» не легче! Не потребностями свободной мысли, еще менее — лукавою увертливостью авверроистов. Теория двойной истины в последнем счете коренится в неизбывной потребности человеческого познания, для которого необходимы и путь разлагающего, отрицающего и ограничивающего разума (рассудка), и путь «умствующей» веры или целостной религиозной интуиции»[xvi].

Именно в книге о Бруно, разъясняя обоснованность теории двойной истины и признавая связь мистики с религиозной и всей жизнью индивидуума, Лев Карсавин заявил о необходимости познания «некоторого разрыва» в едином бытии, уточненным и переименованным позже в «прерыв». Но что такое единое бытие, как не любимое многими почтенными русскими философами всеединство? Семен Людвигович Франк был одним из немногих, кто решился на его критику, указав на «надтреснутость» всеединства. У Карсавина с его прерывом оно и вовсе до конца разломилось, чтобы оформиться затем у Анатолия Анатольевича Ванеева «в любимое выражение «Непрерывность через Прерыв»[xvii]. Мистика вошла в миропонимание Льва Платоновича через погружение в средневековую религиозность Италии, через откровения Гуго Сен-Викторского и Блаженной Анджелы из Фолиньо и др. Но с особой силой мистика преобразила умозрение ученого силой настигшей его страстной любви ко времени написания этих двух книг — «Noctes» и «Джиордано Бруно». Вот почему Лев Карсавин так внимателен к Майстеру Экхарту, с особенной решительностью утверждавшему превосходство мистического познания над рациональным. С помощью именно такого истинного знания или мистического умозрения Эккхарт[xviii] «открывает простоту Бога, сущности сущностей, единой с познающим его духом «искоркой души». Но в полном согласии с моралью Ноланца, превознося мистику, русский философ продолжает отдавать должное уважение и схоластике, вслед за Бруно соглашаясь в этом вопросе с основным положением этики Аристотеля в том, что лишь тот «находится в состоянии добродетели», кто «держится посреди двух противоположностей». Не без явных личных симпатий Лев Платонович уделяет внимание комедии Бруно Ноланца «Подсвечник». Но не потому, что это скабрезное произведение насмешливо обличает устремления глупого старика, воспылавшего смешною страстью к молодке, и высмеивает двух искателей философского камня. За «полным остроумных выходок» рассказом скрывается нечто важное: В комедии Ноланец сам себя определяет «академиком без академии, прозванным «Разочарованный», «в печали веселым, в весельи печальным». Взяв эти слова себе как творческий девиз, отныне и сам Карсавин, следуя ему, будет прятать самое серьезное за маской самоиронии и даже паясничания. Через семь лет в «Поэме о смерти», вновь посвященной Елене Чеславовне Скржинской, он сам объяснит свое амплуа: «Шуту все дозволено. Когда он плачет, ему не верят; и даже кровь его считают клюквенным соком. Когда он говорит серьезно, думают, что он паясничает; и только смех его почему-то принимают всерьез»[xix]. Так за «смеющейся маской шута» Лев Платонович спрячет свои «невидимые миру слезы»[xx], грызущее одиночество, постоянные приступы тоски и абулии, о которых он то и дело упоминал в своих письмах к П.П.Сувчинскому[xxi]. Особенно невыносимыми эти страдания пустотой станут для Карсавина, когда он, приглашенный в Литву профессор, получит все, чего так долго желал — признание, полное благополучие, комфорт и «генеральское» жалованье. Что-то тяжелое, карамазовское пробудится в глубине души Льва Платоновича, и отзовется короткой строчкой в письме: «Пью только чай и водку»[xxii]. Впрочем, Карсавин заслужил своей последующей судьбой, чтобы простить ему эту пору метаний и не муссировать иных подробностей его жизни на радость досужего обывателя. Того не ведая, он пророчествовал о своей судьбе уже тем, что решил создать книгу о мыслителе, заточенном в тюремные узы, так и не снискавшем оправдания своих судей. Погружаясь в жизнь и философию Ноланца, Лев Платонович, как и его герой «шутя и бессознательно приподнял завесу своего будущего». Свое будущее он предсказывал, рассказывая о возращении Ноланца в родную землю, где того с неотвратимостью должны были настигнуть преследования: «Как мог решиться Бруно, беглый монах, на возвращение в Италию? Ему же было известно сложившееся о его еретических взглядах мнение, а рассчитывать остаться в неизвестности он не мог, да едва ли и хотел». И столь ли важна разница, когда работу средневековых инквизиторов в реальной судьбе Льва Карсавина выполнили следователи и «Особое совещание» МГБ? Среди множества ответов на загадку возвращения Ноланца Лев Платонович предлагает в книге лишь те немногие варианты, что понятны ему самому и которые определят в будущем его собственное решение: «В его голове роился уже знакомый нам несколько химерический план примирения с церковью. Бруно рассчитывал снискать прощение и милость папы, посвятив и поднеся ему новый свой труд. Просвещенный наместник Петра, конечно, оценит его талант и знания, позволит ему возвратиться в лоно церкви, не надевая рясы, и — кто знает? — может быть, в Италии ждет победный лавровый венец борца за новую философию, в той Италии, о которой истомилось сердце изгнанника». В этом «горделивом самосознании, в легковерии, наивности и химеричности расчетов» не только весь Ноланец, но и весь Карсавин, решивший в 1944 году вновь соединить свою жизнь с Родиной, когда-то едва не казнившей мыслителя за идеологическое разномыслие и, в конце концов, выславшей на чужбину. Протоколы допросов Льва Платоновича в вильнюсской тюрьме не могут не изумлять своими совпадениями с историей заключения Бруно. Карсавин также решился говорить правду на первом же допросе, также «свободно … и правдиво рассказал обвиняемый свою жизнь». Как и Ноланец Карсавин «не запирается, не отрицает решительно предъявляемые ему обвинения. Напротив — он сам, по доброй воле вспоминает и рассказывает», о чем вполне мог бы умолчать. Он даже выдает подробности послевоенной встречи с Еленой Чеславовной, словно не понимая, какие для нее могут случиться последствия этой его неуместной откровенности. Как и Бруно Карсавин напрасно рассчитывал быть правильно понятым своими обвинителями. Инквизиторы остаются неизменными, даже если прошло четыре века, потому что они не меняются никогда. Как и в случае с Бруно, обвинители Льва Платоновича были «не способны оценить мысль» Карсавина. А он, как Ноланец, так же был «не способен оценить их мысль». В октябре 44-го года Лев Платонович отвечал майору МГБ Зарецкому, склонявшему его к сотрудничеству и угрожавшему арестом в случае отказа: «Я хорошо понимаю необходимость помогать органам государственной безопасности и как русский человек сам чувствую эту обязанность, в особенности в обстановке военного времени, но я не могу превратиться в сексота, в агентишку. Я готов помочь, чем и как могу, но в таком случае мне хотелось бы иметь дело с человеком, который бы меня понимал. Все советские люди должны бороться с врагом и помогать органам, и я не думаю отказываться помогать, но это нужно делать толково». Без малого тридцать лет назад Карсавин написал о процессе Бруно: «инквизиторы не способны оценить мысль Бруно, он так же не способен оценить их мысль, а в ней глубокую идею схоластики «философия — служанка богословия». Теперь, находясь в Вильнюсской тюрьме, Карсавин был обречен на осуждение теми, кто исповедовал принцип: «партийности философии», означавший по существу, что «философия — служанка государственной идеологии». А философии своего подследственного, как и никакой другой, кроме марксистско-ленинской они тоже не способны были понять… Уже находясь в Вильнюсской тюрьме, Карсавин в полном соответствии с его описанием состояния итальянского узника «почти обрел» уже душевный покой» и «пронесшаяся над его душой мука допросов и унижений была последнею взволновавшею ее бурей». В долгом одиночестве тюремной камеры Лев Платонович создал свой «Венок сонетов». В него он заключил самое главное, не забыв даже такое значимое когда-то для Бруно учение о двойной истине. И, конечно, поставил в центр этих богословских стихов свою центральную идею: «И Жизнь-чрез-Смерть встает пред слабым взором, Что все двоит согласьем и раздором. Единая в них угасает сила, Разъята мною. Но в себе она Всегда едина и всегда полна. И тьма извне ее не охватила»[xxiii].

Это спокойное принятие своей смерти Лев Платонович Карсавин сохранил до самой своей кончины. Спустя четверть века после нее, описывая последние часы своего Учителя в стенах барака для умирающих в инвалидном лагере в Абези, Анатолий Анатольевич Ванеев напишет: «Ни разу, и ни по какому поводу не показал он неудовольствия, ни разу и никому не сказал о своих страданиях, хотя болезнь, должно быть, мучила его жестоко»[xxiv]. Ванеев, ставший душеприказчиком мыслителя, донесет до нас удивительное свидетельство о последних словах своего Учителя: «Я был готов к тому, что мне здесь будет плохо. Но Бог дал мне умереть среди близких и родных». Затем, опять недолго помолчав, он сказал: «Всю жизнь я ходил около истины. А теперь все так просто». Что именно просто, он не сказал»[xxv]. Как писал Ноланец, «мудрая душа не, боится смерти; нет. Иногда она даже ищет ее, стремится к ней навстречу»… Почему? В книге о Джордано Бруно у Льва Карсавина есть ответ и на этот вопрос.

Послесловие к предисловию:

Предлагаемая выше работа никогда не была бы мной написана без дружбы, великодушно подаренной мне русским религиозным философом Константином Константиновичем Ивановым — моим общим с Анатолием Анатольевичем Ванеевым другом и собеседником. В очередной раз приношу ему искреннюю благодарность за его терпеливые и свободные обсуждения со мной самых разных тем, продолжающиеся без малого тридцать лет[xxvi]. Убежденный, что его живой, почти мгновенный отклик и на этот материал поможет более глубоко понять значение идей Льва Платоновича Карсавина, и его ученика и продолжателя Анатолия Анатольевича Ванеева, я привожу его отклик на это мое эссе без каких-либо изъятий и уточнений: «Дорогой Владимир, я задумался над тем, что Ваше предисловие к публикации «Джиордано Бруно» может породить другое Ваше размышление и вот на какую тему. Карсавин, как выясняется ярко в Вашем эссе, даже и подсознательно, т.е. на самом глубоком уровне, даже и невольно связывал свою теологию (связанную, конечно, с его философией) со своей личностью. Но ведь это выводит к великой проблеме всего Нового времени – Реформации христианства! Для Запада она значила не менее Ренессанса. И не менее, чем Ренессанса ее не хватало в России, (и нам приходится иметь в виду как главную нашу проблему – личное, не узко церковное усвоение христианской веры). Не случайно Владимир Соловьев во второй его прокатолический период сосредоточил свою критику православия в определении «протестантизм местного предания». Он в духе католичества видел главную опасность протестантизма в отделении от единой церкви, не слишком думая о глубочайшей потребности такого отделения для восстановления потерянного в схоластике и средневековой теократии личного, крайне существенного христианского измерения веры. В последний период сам Соловьев беспощадно раскритиковал свою по-католически им понятую, но, по сути, свою экуменическую позицию, как проект Антихриста. В «Трех разговорах» он видит значение конфессионального своеобразия и дискредитацию истинного экуменизма при попытке его подавить. В общем, он был прав еще и в том смысле, что безбожный секуляризм выступает под флагом абсолютизированного пустого в своей абстрактности плюрализма и культа свободы ради свободы… Но все это никак не отменяет истинное значение Реформации и необходимость развития личной веры в православной традиции, (каковую уже невольно являли собой славянофилы, пугавшие своим особенным православием традиционных церковных представителей)… И даже сугубо личные, индивидуальные, интимные диверсии Карсавина в теологию связаны с этой задачей – в ее настоящем, современном исполнении. Славянофильство или его отголосок в евразийском движении – это уже отжившее. Надо откровенно ставить вопрос о таком индивидуальном усвоении веры, когда, конечно, не личные или эротически интимные моменты бесцеремонно выносятся на сцену, а когда веру усваивает индивидуализированная, декартовская личность. Соль самопереживания такой личности — в ее самообъективации. Вместе с тем такая личность живет моментом отрыва от себя, от мира, от Бога, от своей веры… Так выходит вперед у Карсавина «Бог как я» — индивидуально личный ответ на вызов Ницше, у которого по существу «Я как Бог» (с особенным вызовом подражания словам «Вам сказано: вы – боги» /Пс.81:6 и Иоан. 10:34/ ). И Карсавин буквально отвечает на вызов Ницше «Бог умер». Кажется, он один сделал это так точно, буквально. Как всегда жду Ваш ответ и продолжение этой предложенной темы. Ваш Константин Иванов. С-Пб, 22.02.15 г.»

[i] Из письма Л.П.Карсавина к П.П.Сувчинскому 1.02. 1926. С ксерокопиями писем Карсавина к Сувчинскому любезно помогла ознакомиться К.Б.Ермишина.

[ii] ((«Книжная полка», — «Воронежская коммуна», 1922 г от 9 августа, № 178 (830), с.5.))

[iii] Как совершенно верно акцентировал в письме ко мне Максим Медоваров, молодой, но уже заметный ученый из Нижегородского государственного университета, «в русской философии имеется почтенная традиция под видом биографии известных философов времен минувших обрисовывать скорее самого себя и свою эволюцию». Такова «Жизненная драма Платона» Владимир Соловьева, где на каждой странице складывается впечатление, что автор эзоповым языком говорит о себе и о своих современниках в России 80-90-х годов XIX века. Таковы в значительной степени биографии Сковороды и Джоберти, написанные Владимиром Эрном. О Дж. Бруно в России нач. ХХ в. тоже писали и С.Л.Франк, и В.Ф.Эрн, но как-то вскользь. Карсавин действительно написал более всех, ибо, как следует из Вашей статьи, чувствовал его «сродство» с собой и, пожалуй, с ситуацией своего времени».

[iv] Здесь и далее цитаты из «Джиордано Бруно» ввиду их многочисленности даны без ссылок на указание страниц. Читатели без труда обнаружат их после публикации на «Русофиле». Нумерация страниц будет указана соответствующей нумерации первого оригинального издания.

[v] И, тем не менее, Карсавин, бывший блестящим знатоком догматического богословия, опирался не на работы немецкого философа, а на забытое учение древних отцов Церкви. Так еще Ириней Лионский провозгласил о Христе: «Он стал Сыном Человеческим для того, чтобы человек сделался сыном Божиим», а Афанасий Великий сказал даже так, что «Бог стал человеком, чтобы человек стал богом».

[vi] Строго говоря, одну из своих центральных идей Л.П.Карсавина о смерти Бога и жизни Бога-чрез-Смерть, можно найти так или иначе сформулированной уже в «Noctes Petropolitanae»: «Любовь — жизнь, но она — больше, чем жизнь, противостоящая смерти: она и жизнь, и смерть для другого, высшее их единство». – Л.Карсавин, «Noctes Petropolitanae», Петербург, 1922 г., с.78.В 1925 году в работе о Началах Лев Платонович продолжает возвращаться к этой мысли. Например: «Силою Духа Самоотдача Сына есть и Самоутверждение Его, Божественное Умирание есть и Божественное Воскресение, Истинная Жизнь чрез Истинную Смерть». – Карсавин Л.П. «О началах» (опыт христианской метафизики) Берлин, 1925 г., с.221. В «Поэме о смерти» читаем: «Вне всякого сомнения, хотят люди жизни чрез смерть, наслажденья страданьем или блаженства, но только сами не знают, чего хотят. Разделилися они с Богом, разделили Его и потому всё уже разделяют. Одного и того же — Божьей Жизни чрез Смерть — сразу и хотят они, и не хотят, внутренно разделяясь». Эта работа увидела свет в 1931 году, то есть до того, как в развитие размышлений К.Барта Д.Бонхеффер высказался о смерти Бога. Тем более Лев Карсавин значительно опередил популярное в 60-е годы прошлого столетия богословие смерти Бога Д.Робинсона, Г.Ваганяна, Т.Альтицера и др.

[vii] По всей вероятности автор имел в виду не глагол «принимать», а «проникать».

[viii] «furor scholasticus» — «схоластическая ярость».

[ix] Свешников А.В. «Как поссорился Лев Платонович с Иваном Михайловичем (история одного профессорского конфликта)» — http://magazines.russ.ru/nlo/2009/96/sv7.html

[x] Там же.

[xi] Там же.

[xii] Там же.

[xiii] Из письма Л.П.Карсавина к П.П.Сувчинскому 27.II.1928 г.

[xiv] «Символ», Париж, 1994, № 31, Письма Л.П.Карсавина от 03.01.1940 г. 16.04.40 г. с.с.108-109; 147-159.

[xv] А.В. Карташев скрыл свое имя за инициалами «А.К.»: — «Современные записки», Париж, 1924 г.- Кн. XVIII, с. 458.

[xvi] Заметим, что теория двойной истины нашла себе место в современной теологии, признавшей, словами последнего католического собора, «правомерную автономию науки».

[xvii] По свидетельству К.К.Иванова — друга и собеседника Анатолия Анатольевича Ванеева.

[xviii] Под портретом Экхарта ученики его писали «Это Мейстер Экхарт, от которого Бог никогда ничего не скрывал». http://www.magister.msk.ru/library/philos/ekhart01.htm

[xix] http://predanie.ru/lib/book/76125/

[xx] Гоголь Н.В. «Мертвые души», Том первый // Гоголь Н.В. Полное собрание сочинений (в 14 т), Т.6, Том первый, 1951, с.134.

[xxi] Например, в упомянутых письмах Л.П.Карсавина к П.П.Сувчинскому от 20.01. 1926 г.; от 01.02.1926 г.; 27.02.1928 г.

[xxii] Из письма Л.П.Карсавина к П.П.Сувчинскому 27.02. 1928 г.

[xxiii] Ванеев А.А., «Два года в Абези» Памяти Л.П.Карсавина, Брюссель 1990 г., с.275.

[xxiv] Там же, с.176.

[xxv] Там же.

[xxvi] С двумя циклами моих бесед с Константином Константиновичем Ивановым можно ознакомиться здесь: http://www.youtube.com/user/Hitsuzu/videos