Илл.: Резной элемент в костеле Явления Пресвятой Богородицы. Пабярже. Неизвестный мастер. 1787 г.

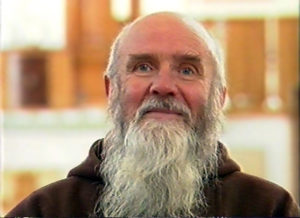

ОТ РЕДАКЦИИ: Сколь уже раз это повторялось, не припомню: заходишь в дом к новому знакомому и видишь на стене или полке книжного шкафа характерный кованый крест. И понимаешь, что ты давно связан с хозяевами квартиры общим знакомством или даже дружбой с этим незаурядным католическим монахом (O.F.M. Cap.) Станиславом Добровольскисом (1918–2005).»Отцом Станиславом» его называют сегодня, а в 70-е — 80-е знавшие его люди именовали между собой преимущественно «патером Станиславом».

Когда весной 1988 года мы с моим сыном Антоном гостили у него в Пабярже, отец Станислав рассказал мне, что пообещал Богу и самому себе выковать 25 тысяч таких крестов. Заканчивая очередной такой крест, он дарил его в качестве свидетельства дружбы, но не только. Главным его замыслом было поминовение и материально сохранение памяти об упокоившихся и оставшихся лежать вне родной земли соотечественников. Вдохновляющим образом этой многолетней работы по преодолению забвения стали Микалоюса Чюрлениса «Жемайтийские кресты», «Жемайтийское кладбище» и др.

В нашу встречу отец Станислав представил нам как своих «сыновей» двух сравнительно молодых людей, как он сказал, помогающих ему в жизни. (Возможно это были его племянники (по-литовски sūnus сын и sūnėnas — племянник — похожи, а отец Станислав часто допускал ошибки в русском языке). А, быть может, один из них был это был будущий талантливый скульптор-самоучка Римас Идзялис (1950–2013) и художник Стасис Петраускас (1950-2010). Они дружили и оба были духовными детьми отца Станислава…

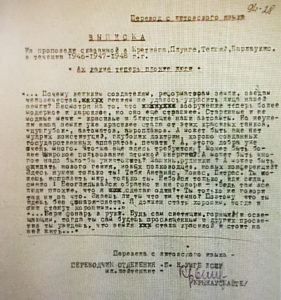

В Пабярже меня привели поиски могилы Л.П.Карсавина , поскольку отец Станислав был другом Анатолия Анатольевича Ванеева, ученика и душеприказчика Льва Платоновича. В Абези Добровольскис не был, c Карсавиным никогда не встречался, тюремный путь отца Станислава прошел через Инту и Воркуту. Но дружба, сложившаяся в Инте, долгой, а отношения абсолютно доверительными. В архиве Владаса Шимкунаса — еще одного участника сложившегося в приполярном городе братства заключенных и ссыльных, сохранилась переписка, из которой следует, что одним из важных дел все они считали сохранение и перевод написанных в лагере на литовском языке работ Карсавина.

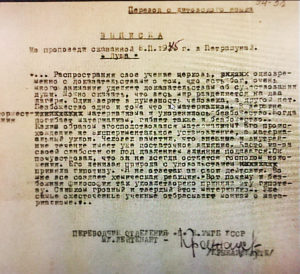

Отец Станислав трудился над переводом карсавинской статьи „Dvasia ir Kūnas“ («Дух и Тело»), аккуратным почерком записанных Львом Платоновичем карандашом на 53-х листах размером с нынешний формат А5. Вероятнее всего, недостаточный уровень владения русским языком не позволил отцу Станиславу эту работу выполнить.

Еще тогда, в 1988 году в Пабярже, меня поразила какая-то запредельная уверенность отца Станислава в успехе моих поисков по установлению могилы, мне же лично это дело представлялось совершенно безнадежным. Но вопреки всем житейским обстоятельствам, казалось бы, не оставлявшим ни одному из семи лагерных кладбищ шансов сохраниться, чудо произошло. В утренний час 30 июня 1989 года могила Льва Платоновича Карсавина победила дурную бесконечность безымянных ГУЛАГовских погостов. Первыми, кому я об этом сообщил письмом, были Сусанна Львовна Карсавина и отец Станислав Добровольскис. В своем ответном отклике (12 июля) он он написал: «Какая радость — мечта Ванеева исполняется. От имени всех учеников Карсавина благодарю Вас. У меня все по-старому. Молюсь за Вас, надеюсь снова увидеться.»

Почитаемая многими и, в т.ч. мной Наталья Трауберг (1028-2009) в своем очерке памяти отца Станислова назвала его «Самый светлый литовец». Эти же словосочетание положил в основу своей статьи светлой памяти игумен Вениамин (Новик) (1946-2010). Сегодня, благодаря великодушию Марии Чепайтите (дочери Натальи Леонидовны) «Русофил» имеет возможность опубликовать фрагмент будущей книги, выход которой запланирован в следующем году в московском «Издательстве Францискианцев».

P.S.: По подсчетам племянницы отца Станислава Бируте, с 1967 по 1990 годы отец Станислав выковал и раздал своим гостям более 30 тысяч крестов-солнышек.

ВЛАДИМИР ШАРОНОВ

Мария Чепайтите — переводчица, живет в Вильнюсе и Москве. Член Союза переводчиков Литвы. Перевела с литовского языка книги:

«Вильнюс. Город в Европе» Томаса Венцловы (СПб: Издательство Ивана Лимбаха, 2012);

«О богах и людях: Исследования по литовской мифологии» Альгирдаса Юлюса Греймаса (V.: Baltos lankos / М.: Форум, 2017);

Проповеди о. Станисловаса Добровольскиса в книге «Из богословия сквериков и деревушек» (СПб: Издательство Ивана Лимбаха, 2013) и др.

Составитель литовских номеров журнала «Иностранная литература» (2015 № 3; 2018 № 11).

ГЛАВА № 4 ИЗ БУДУЩЕЙ КНИГИ «ОТЕЦ СТАНИСЛАВ ДОБРОВОЛЬСКИС»

Притяжение личности. Поющие вещи. Порядок в доме

Многие спрашивают о Пабярже: что я там с людьми делал, что они так туда рвались?

Да ничего я с ними не делал. Наверное, это главное.

Я им разрешал самим с собой побыть. Не трогал их.

А там были условия для одиночества. [i]

Отец Станисловас

У отца Станисловаса в Пабярже не было ни алтарника, ни хозяйки в доме — он сам был хозяином. И еще хозяевами стали гости, которые приехав однажды, начинали ездить по нескольку раз в год. Почти никто не приезжал на один день, оставались на ночь, на несколько дней, иногда задерживались надолго. Гостей становилось все больше, в Пабярже встречались студенты университетов и клирики из семинарии, подпольные монашки и буддисты, православные и лютеране, краеведы и правозащитники, хиппи и партийные начальники. У КГБ был простой ответ для объяснения этого феномена: «Под прикрытием показа своей коллекции народного творчества и художественных картин завлекает к себе на квартиру людей из числа интеллигенции и студентов и обрабатывает их во враждебном духе»[ii].

Сам отец Станисловас, отвечая через много лет на вопрос, почему люди стремились попасть в Пабярже, говорит: «Знаете, в Евангелии сказано: «Пусть левая рука твоя не знает, что делает правая»[iii]. Разве я когда-нибудь думал: постараюсь, чтоб ко мне ездили. Зачем? Приходят и всё. Я ничего не делал, что прославиться, для популярности. Так вышло и все, а почему так вышло – не знаю. Значит, что-то у нас общее. Видать, не только я, но и они любят. От себя я добавлю, моя география… Где ты найдешь такое место, чтобы никакого райцентра, никакой школы… Под сенью деревьев».[iv]

Он называл разные причины, не называя главную – притяжение своей личности. Например, любил подчеркивать обособленность прихода: «Тогда и проявились преимущества захолустья: когда идешь в церковь, тебе не надо проходить мимо учреждений. Вообще-то в Литве эти учреждения, даже общежития учителей, как назло, обосновывались в клябониях – бывших домах священников. Идут дети в храм, а их тут же в окно видят, потом наказывают… А здесь нет колхозной канцелярии! И еще географическое положение – я в самом центре Литвы… Один приезжает, смотришь – а он уже братьям, сестрам рассказал. И начали ездить ко мне пачками… Вот и приходская работа началась – крестины, свадьбы, просто толпы народа…»[v][vi]

Биограф отца Станисловаса Арвидас Юозайтис пишет, что в Пабярже со всей Литвы стали приезжать вполне обустроенные в советской жизни люди, которым вроде всего хватало. С каждым годом их становилось все больше, и постепенно прихожане из четырнадцати деревень становятся меньшинством на праздничной службе. В книге Арвидаса собраны десятки свидетельств литовцев, открывших тогда для себя Пабярже. В середине 1970-х, через десять лет после начала службы отца Станисловаса в Пабярже, почти вся Литва знала, что между Паневежисом и Кедайняй живет «ксендз-коллекционер» Добровольскис, тогда его еще не называли отцом Станисловасом. Он не выдавал никаких документов о крестинах и свадьбах, не вписывал в церковные книги фамилий, только имена. Это устраивало людей – многие совсем не хотели рисковать советской карьерой. Если приезжали на машинах, то часто оставляли их в полях, подальше от Пабярже – ходили слухи, что номера записывают.

Арвидасу о своих поездках в Пабярже рассказали Ядвига, сестра отца Станисловаса, ее дети и самые разные гости: философы и писатели, искусствоведы и врачи, реставраторы и художники, священники и бывшие политзаключенные. Их рассказы похожи на собранные в этой книге свидетельства русских паломников, разве что они лучше понимают контекст литовской истории и культуры. Для приезжих из Москвы и Ленинграда Пабярже олицетворяла несоветское пространство, литовцы же никогда не забывали, в какое время живут. Но в их рассказах повторяются те же мотивы, что и у русских гостей: церковь, кладбище, кресты-солнышки, музей в клети, чай, который они пили со священником, разговоры с ним, необыкновенные совпадения и истории, которые случились с ними в Пабярже.

Сколько приезжало гостей, можно было бы выяснить, если бы удалось подсчитать количество подаренных в Пабярже подсвечников с крестами-солнышками. Самые разные: с крестом в центре или в навершии, с узором из змеек или распустившихся веточек, с монограммой Иисуса IHS или полумесяцем у основания, они разошлись по всей Литве, доехали до Москвы и Ленинграда, Эстонии и Грузии, Америки и Австралии, Англии и Франции. Правда, отец Станисловас старался подарить не одно «солнышко», а несколько, тогда их передаривали близким знакомым, родственникам. По подсчету самого настоятеля Пабярже, с 1967 по 1990 год он и его помощники выковали более 30 000 солнышек, не считая жестяных трубящих ангелов, или ламп, сделанных из старинного утюга с абажуром из медной кастрюли, которые он тоже дарил приезжающим. На многих фотографиях свадеб в Пабярже невеста, выходящая из храма, держит в руках кованый подсвечник.

Каждый, кто получил такой подсвечник-солнышко в подарок, замечал их повсюду, и радовался встрече с еще одним «братом» своего «солнышка», а если дарил их кому-то, кто не был в Пабярже, гордился, что был причастен к распространению вести об отце Станисловасе. Так краевед Юрате Эйтминавичюте, в 1972 году участвовавшая в археологических раскопках стоянки каменного века в Швянтойи вместе с известным американским антропологом Марией Гимбутас, хотела подарить Марии что-нибудь необыкновенное и попросила у отца Станисловаса, к которому ездила уже четыре года, подсвечник-солнышко. Через много лет Юрате увидела в фильме о Марии подсвечник, висящий над письменным столом антрополога в Америке.

Каким запомнили отца Станисловаса приезжавшие к нему гости?

Зита Шлёгерене, реставратор книг в Вильнюсском университете: «Когда мы приехали в первый раз, он и говорит: «Пойди, сделай покушать…». У него не было хозяйки. Эта непосредственность заражала. Вместе с другой незнакомой женщиной мы сварили суп. Это больше всего и удивило: я ожидала «чего-то такого», а увидела самого обыкновенного человека. Мне даже показалось, что сутана ему не идет»[vii].

Францисканец Вилюс Орвидас: «Многие говорят о нем, но никто не может им стать (…) Все к нему идут, потому что он настоящий Отец, Отец всем. Ночью приедешь и получаешь ночлег. Он не спрашивает, какие у тебя убеждения, и кто ты такой вообще. Он тебе помогает от всего сердца и мается с каждым человеком»[viii].

Роберт Минлос, математик из Москвы, «Впечатление о нем осталось, как о совершенно светлой личности, бесконечно открытой. Вид у него был такой, как будто он встретил вас, как родного друга, и все готов вам тут же рассказать, все готов вам отдать».

Юлюс Чемолонскис, прихожанин из деревни Ужупе: «Наш настоятель – золотой человек. В историю его надо записать – качественный человек. Мы с ним поздороваемся, поговорим. Он очень благородный. Таких людей, всю Литву обойдешь – только десять или дюжину найдешь. Он настоящий христианин, пример с него брать надо. Ни копейки у людей не берет, сам им платит. Ему только еду приносишь»[ix].

Екатерина Андреева, искусствовед из Ленинграда: «Отец Станисловас выглядел сухоньким старичком, малопригодным к работе могильщика и кузнеца. Теперь я понимаю, что он был тогда еще не стар, но казался старцем, родным этим камням и лесам, и земле».

Витаутас Инокайтис, зоолог, бывший хиппи: «Мы приехали туда потрепанные, волосатые, оборванные – принял как гостей, угощал, оставил ночевать… одним словом, оказал нам уважение. А для нас это было нереально. Как оказал уважение? Приходит, например, вечером: «Я вам Рильке почитаю. Как раз перевел несколько стихотворений, хочу почитать…»[x]

Наталья Трауберг, переводчик: «Он очень детский человек. У него внешность совершенно поразительная. Посмотрите на его фотографию: синие глаза, крутой высокий лоб и бритая голова – это надо видеть. Какой-то детский взор, улыбка, которая совершенно озаряет лицо: оно меняется и как фонарь освещается. Я такого не видела никогда. Если у кого и есть харизма, так это у него»[xi].

Священник Юлюс Саснаускас: «Он был артист в лучшем смысле этого слова — я буду это повторять и повторять. Это в каждом из нас должно быть: выходишь к людям, проповедуешь — должен играть. А что внутри, не должно быть видно. Чувствовалась страстность его, в этом мужском, крепком пожатии руки, он горел, это было видно»[xii].

Философ Арвидас Юозайтис: «Отец Станисловас постоянно улыбался. Смеялся ли? Да, и смеялся (…) Он смеялся, немного закинув голову, чтобы видеть небо. Громко, звучно. А вот улыбался он постоянно, и даже когда не улыбалось лицо – улыбался. Лицо строгое, а глаза улыбаются»[xiii].

Литовская писательница Юрга Иванаускайте через много лет берет интервью у отца Станисловаса и спрашивает его, почему он все время радуется: «Когда вы говорите о радости жизни, все вокруг просто озаряется светом. Кажется, даже камень, услышав вас, начал бы жить и радоваться этому миру, не говоря уж об отчаявшихся людях». Отец Станисловас отвечает ей:

«Да, знаю я, что много, много людей жизни не совсем радуется. Но не понимаю этого. Я всюду вижу столько радости. Я просто полон радостью. Обо мне можно сказать, что я большой весельчак. На каждом шагу нахожу столько радости, столько удовольствий. Почему? Теория мелочей. Самые маленькие мелочи жизни радуют меня. Хотя я столько лет священник, без метафор скажу: я мог бы искупаться в этих слезах, которые текли в мои уши, в мои глаза. Господи, сколько страданий! Заратустра дает такой образ: вот два воина обнажили мечи, хотят убивать. Идет священник. Заратустра говорит: священника не убивайте! Воины спрашивают: почему? – он несет страдание!»[xiv]

В «Хронике прихода Пабярже» с середины 1970-х годов записи стали не такими подробными, как раньше – у настоятеля много времени отнимали посетители. На Троицу 1975 года он не написал, сколько людей в процессии, просто отметил: «Хорошая погода, очень много молящихся. Необыкновенно много легковых машин»[xv]. Тетрадей с новыми проповедями он в Пабярже тоже уже не заводил – по-видимому, готовился по старым тетрадям, переделывая написанные им самим тексты на злобу дня. Много лет спустя он говорит в интервью: «Мне всегда приходилось заставлять себя писать, а потом еще много новых работ навалилось. Хоть я и должен был написать текст проповеди, в конце концов я перестал это делать, поддался такой болезни – графофобии»[xvi]. Прихожане слушали настоятеля и уходили домой, к своим сельским хлопотам, но некоторые приезжие из города начали записывать проповедника, приезжали с магнитофонами, стенографировали.

Записывали его и на реколлекциях, которые он проводил у себя в Пабярже и на которые его приглашали: для семинаристов, священников, общин тайных монашеских орденов, на собраниях Движения друзей Евхаристии. Монахини ордена св. Екатерины, у которых он был в 1947 году, пригласили его провести реколлекции через ровно тридцать лет. Историк ордена рассказывает: «Для реколлекций сестры искали надежного священника, чтобы он выслушал исповеди сестер, отслужил Мессу. Чаще всего искали священника-монаха, который лучше понимал специфику монашеской жизни. (…) Зачастую реколлекции вели иезуиты, но иногда приглашали и других. Например, с 30 января по 6 февраля 1977 года в Каунасе реколлекции вел капуцин Станисловас Добровольскис (…) собравшиеся сестры говорили об обете безбрачия»[xvii].

Тайные братья францисканцы каждое лето собирались для реколлекций в Пабярже, историк их ордена пишет: «Все-таки самым большой духовной опорой вначале был отец капуцин Станисловас Добровольскис. (…) Главная черта этого капуцина – живая педагогика (…) Этого нет в книгах или статьях, но в рассказах францисканцев <о выживании ордена в советское время> проявляется продолжение традиций. Одна из традиций родом из известного выражения «проходной двор», но не в плохом смысле, а наоборот – вдохновленные личным примером отца Станисловаса <брат> Орвидас, да и немалая часть других братьев, старались следовать учению брата Франциска не «сортировать» людей, а пробовать их принять и попытаться понять. Иначе говоря, пока не была создана новая формация францисканцев, Станисловас исполнял роль наставника, формовщика, принимая всех желающих»[xviii]. Среди новициев-францисканцев был и Сигитас Юрчис, впоследствии ставший братом Бенедиктом, встречу с которым описывает в этой книге Владимир Джариашвили.

Реколлекции для организаторов групп Движения друзей Евхаристии, которое тогда распространилось по всей Литве, сначала вел иезуит Сигитас Тамкявичюс, который, в свою очередь, приезжал на реколлекции священников, которые вел отец Станисловас: «Вилкавишские священники пригласили его на три дня в Капчяместис, провести реколлекции в отдаленном лесном приходе. И он опять произвел на меня впечатление — всегда внимательный, образованный, и духовный[xix]».

Поменяв много мест собраний, организаторы Движения друзей Евхаристии стали собираться в Пабярже. Членов Движения выслеживал и преследовал КГБ, поскольку, кроме молитвенных собраний, они из года в год восстанавливали Гору крестов под Шяуляй, которую постоянно сносили власти. На местных молитвенных собраниях в малых группах никто не составлял списков участников, поэтому отследить, кто принадлежит Движению, было трудно. Организаторы малых групп должны были иногда встречаться, чтобы обсудить общие проблемы. Они ежедневно по полчаса пребывали в молитве или духовных раздумьях, посвящая эти полчаса Христу и просили отца Станисловаса научить их учить молитве других. Реколлекции Движения происходили несколько дней, в Пабярже собиралось по 12-15 человек со всей Литвы.

Одно из выступлений на реколлекциях священникам отец Станисловас начинает с того, как нужно их проводить:

«У каждых реколлекций есть своя тематика. О ней можно вот что сказать – хотя это и странно прозвучит – она должна быть неактуальной, или, вернее, вневременной и не современной. В каком смысле? Понимаете, на сиюминутные вопросы, которые «вот-вот-вот» на данный случай, надо отвечать, скажем, на симпозиумах – пасторационных, литургических, экономических, по искусству (…) Почему? Поймите, есть некоторые мысли, проблемы, которые так или иначе можно решить. Много возможностей. А на реколлекциях должны быть поданы такие мысли, которые не слишком новы, потому что на них нет времени для дискуссий и диспутов. Тот, кто ведет реколлекции, должен подавать такие мысли, которые бесспорны для католика и ему останется одно – обдумать эти мысли, принять их, а не дискутировать или спорить (…) Когда мы говорим для народа, вот тут – да, в полноценной проповеди, сказанной советским католикам, все должно быть актуально. А на реколлекциях этого надо избегать»[xx].

Реколлекции всегда длились несколько дней, но отец Станисловас проводил и одноразовые встречи, которые называл медитациями или конференциями. Когда приезжали русские гости, он проводил их по-русски, их описывают в этой книге московские приезжие. Из других воспоминаний можно привести записи Елены Вержбловской и Зои Масленниковой.

Елена Вержбловская, духовная дочь и биограф отца Александра Меня в своей книге «Близнец» одну главу посвятила Пабярже. Практически вся глава состоит из дословного пересказа медитации. Трое русских гостей слушают размышления отца Станисловаса на слова Иисуса: «Когда сильный с оружием охраняет свой дом, тогда в безопасности его имение» (Лк 11, 21). В начале священник говорит о том, как надо охранять свой дом, то есть свой душевный мир, свои покой и радость, как стать духовно сильнее, потом продолжает:

«Как приобрести крепость и, главное, сохранить ее? Средство только одно — упражнение. Без упражнения не будет стойкой крепости. Вы знаете, как легко движутся спортсмены, как красивы танцы на льду, но вся эта легкость и красота достигается упорным и ежедневным упражнением. И в духовной жизни христианину дается ежедневное правило — упражнение, которое он должен исполнять неотступно. Всегда помнить, что без упражнения не может быть ни крепости, ни продвижения. В православии более жесткие правила. У нас, к сожалению, не так. У вас имеются еженедельные постные дни — среда, пятница. В эти дни не надо включать телевизор, радио, надо избегать ненужных развлечений. В воскресные дни обязательно — храм. У католиков для упражнения, кроме утренних и вечерних правил, употребляются четки – розарий.

Можно ли поднять кирпич одним пальцем? Можно, если упорно тренироваться. Сначала один, потом два, три… все достигается упорной тренировкой. Так и в духовной жизни надо помнить, что непременное условие — упражнение»[xxi].

Зоя Масленникова в своей повести «Литовский семисвечник» приводит еще одну притчу отца Станисловаса, сказанную на медитации:

«Спекулянт следит за рынком. Узнает, что в Одессе продают дешевые свитера. Едет туда, привозит их в Каунас, получает сто процентов прибыли. Каких трудов ему стоит земное обогащение! Добывая себе душевный мир, мы должны вкладывать не меньше энергии и изворотливости, чем этот спекулянт»[xxii].

Легкость в разговоре с людьми, мудрость и покой во время совместной медитации или реколлекций, краткость и яркость проповедей, парадоксальность злободневных притч отмечали многие слушатели отца Станисловаса. Но сам он переживал: «Я очень свободно себя чувствую, когда проповедую. Это у меня врожденное — такая легкость. Мне важно содержание. После проповеди остается иногда горький осадок: а не получилось ли слишком ярко, слишком личностно? Терзаюсь. Но я никак по-другому не умею. Меня навязчиво преследует мысль: как сделать, чтоб меня не было видно — в молитве, на мессе, в проповеди? Чтоб человек запомнил только ход мыслей, их направление, а не меня. Я думаю, многие священники об этом сокрушаются»[xxiii].

Совсем не так, как участники, вспоминает реколлекции и русских гостей племянница отца Станисловаса Бируте: «У дяди был перед Пасхой такой период реколлекций – он делился своими глубокими знаниями, и его очень звали. И священники, и общины, он так и говорил, «уезжаю на реколлекции». Я ничего не знала, куда он едет, к кому… А после Пасхи начиналось черное время – его вызывали в КГБ. И русские, которые к нему приезжали и жили у него – после них его тоже вызывали и возвращался он… ох, что тут говорить, он не хотел никого закладывать, и одному надо было все это выстоять»[xxiv].

Бывали дни, а иногда и целые недели, особенно летом, когда священник сам чувствовал себя гостем в доме – так много жило у него людей. С такими наплывами он справлялся по-своему – своим примером привлекал всех к нескончаемым работам по восстановлению Пабярже. Меньше людей было зимой, но на Новый год у литовских гостей отца Станисловаса сложилась традиция – добираться в этот день по заснеженной дороге в Пабярже. Гости приезжали не предупредив. Одна из приехавших праздновать новый 1968 год вспоминает: «…Меня, замерзшую, посадили возле печки… Отец Станисловас взял в руки потертые тетради и стал читать Рильке. Было очень красиво, горели свечи. Он читал и читал, не останавливаясь, глубоким насыщенным голосом… Пробило двенадцать, и он произнес спокойно: «Вот еще один год прошел». Никаких поздравлений – спокойно произнес и опять продолжил чтение»[xxv]. Другая гостья вспоминает, как она приехала в Пабярже на Новый год с друзьями на лыжах. Священник разжег костер, в который они побросали старые ботинки, треснувшую посуду – чтобы следующий год был чистым, а после полуночи повел всех в церковь и играл на органе, исполняя григорианские хоралы.

Жили гости в клябонии в двух комнатах – маленькой и большой – или в клети, поскольку в 1979 году выехали ее обитатели. Местные власти проверяли отца Станисловаса, через много лет он вспоминает: «В клети я держал дрова, а на втором этаже сколотил лежанки. Думал, приедет кто, будет где ночевать, гостей становилось все больше. Ну, и начались комиссии: как это я тут гостиницу сделал! Одни начальники свирепствуют, другие симулируют, третьи прикрывают. Один начальник звонит – требует снести. Но председатель кладет трубку и живет себе спокойно. Одним словом, происходят баталии. Я только один раз разнервничался немного, говорю, вот возьму и сосчитаю, сколько часов провела советская власть у этой клети! Ведь приезжали по четыре, по шесть человек»[xxvi].

И литовские гости, и приезжающие из Москвы и Ленинграда или Эстонии и Грузии – все помогали священнику в реставрации и ремонте. Иногда, как пишет Арвидас Юозайтис, это спасало отца Станисловаса от особо назойливых, эгоистичных, зацикленных на себе приезжих – можно было попросить их помочь в готовке, стирке, чистке или покраске – гость быстро отвлекался. Наверняка были и разногласия среди гостей – уж очень они были разные. Наталья Трауберг нелицеприятно описывает сцену, которую застала в клябонии: «Приехали к патеру гости из Москвы. Вечером помыли пол в сенях, а он тем временем был в храме. Возвращается и узнает, что приходила еще одна пара, но наши их выгнали, нельзя же топтать пол. Побегав по осенним полям — от дороги там километра три, — он, слава Богу, нашел и вернул несчастных. Интересно, что бы они делали? Вдоль шоссе домиков нет, до них довольно далеко»[xxvii].

Племянница отца Станисловаса тоже вспоминает московских гостей, с которыми не раз сидела на веранде за одним столом. Конфликтов между русскими и литовскими гостями она не помнит: «Были несоответствия в обычаях, поведении, в готовке еды. Но это были такие незначительные расхождения, естественные – у нас же разные традиции. Поскольку литовцы тогда все хорошо говорили по-русски, не было никаких проблем – дядя переходил на русский язык, и все вслед за ним»[xxviii].

Высокий голос хозяина звучал над Пабярже как колокол — все время работая, он тем самым звал и гостей трудиться в церковном дворе, доме, кузнице. Он никогда не подходил тихо, из-за спины, чтоб не застать врасплох, обязательно своим гулким голосом сообщал куда идет, когда будет. Одни гости помогали ремонтировать храм и приводить в порядок церковный двор, кладбище, другие ковали и приклепывали лучи к крестам-солнышкам в кузнице, расписывали деревянные фигурки святых, чинили и раскрашивали старинные церковные фонари, начищали кирпичом медные кастрюли. Женщины штопали старинные облачения, стирали их в речке, готовили на всех гостей и мыли горы посуды, убирали дом.

В Пабярже руками реставраторов и добровольных помощников восстановлены несколько уникальных коллекций – кроме старинных картин, деревянных скульптур, молитвенников и кованых крестов, священник собирал в свои «хранилища» церковную одежду и утварь, фонари для процессий. Отец Станисловас:

«Когда я вернулся из лагеря, увидел снимок похорон священника в Плунге. Как и надо было по церковным канонам, несли фонари. Такие они красивые, величественные! Я спросил у настоятеля этой церкви, где они, а он отвечает, что выбросил на помойку. Мне аж страшно сделалось. Но, с другой стороны, что делать? Я видел на чердаках сотни фонарей, проржавевших и из-за этого выброшенных. Это произведения искусства из жести, так заботливо вырезанные, столько там выдумки! И тогда я загорелся фонарной страстью, мог сто километров пройти, только бы найти новый экземпляр»[xxix].

Отец Станисловас контролировал работу помощников, но разрешал им импровизировать: ведь никто не помнил, как фонари были раскрашены. Нашли сведения, что детали контрастировали между собой. Так и стали красить – чтоб были очень цветными. Во время работы священник пел григорианские хоралы, вокруг струились запахи ладана и масляной краски — все помощники с благодарностью вспоминают это время. Юрга Иванаускайте рассказывает: «Отец Станисловас смеялся и все время повторял, что фонари должны быть раскрашены в яркие, интенсивные цвета. (…) Я хорошо представляла себе, сколько будет несогласных, брюзжащих, что такой радужный колорит нетипичен для литовского характера и нашего сдержанного католицизма. Но тут же я вспоминала ранние годы христианства, когда Благая Весть, объявленная Христом, еще была радостной, яркой, невыцветшей ни от времени, ни от разочарований, ни от скепсиса»[xxx]. Вспоминает, как красила фонари, и москвичка Ольга Ерохина в своих воспоминаниях в этой книге. Для коллекции фонарей священник приспособил правую ризницу храма, в которой должны были храниться церковные ценности.

Гости Пабярже рассказывают, как отец Станисловас вместе со скульптором Римасом Идзялисом привозили из других приходов охапки церковных облачений, попросив у кого-нибудь подвезти их на машине. Облачения, все в помете летучих мышей или голубином, съеденные молью, погрызенные крысами, отсыревшие, заплесневелые, тут же развешивали на церковной ограде сушиться. Потом помощницы их чистили, стирали, гладили, штопали и складывали внизу в колокольне или в клети. Ризы, стихари, стóлы, некоторые вещи уникальные — облачения XVI-XVIII веков, из материалов знаменитых Лионской и Слуцкой мануфактур, ручной вышивки. Отец Станисловас вспомнил, что в монастыре в Петрашюнай спрятан ящик облачений, привез его в Пабярже. Со временем перегородил стенками клеть, и на них, в несколько рядов, вывесил церковную одежду. Сотни стóл и церковные знамена и сейчас покрывают все стены на чердаке клети, на тех же стенках, обитых его руками картоном, висят спасенные облачения.

Отец Станисловас всегда цитировал Рильке, когда его спрашивали о том, почему он начал собирать вещи в свои «хранилища»: «Как приходит ко мне вещь? Вот, запиши: «И придет к тебе вещь как возлюбленная невеста». Это Рильке. Если ты его любишь, предмет сам к тебе придет. Я их полюбил. На каунасских складах было полно самоваров, чайников, красивейших медных кастрюль, угольных утюгов и так далее… Пришли ко мне мои возлюбленные вещи (…) Ужасно люблю находить что-нибудь незнакомое. Радость наслаивается на радость, в груди теснит… я такое там <на чердаках других храмов> находил! Можно сказать – открытия без конца и края. И все вез в Пабярже… Бесчисленные облачения, чаши, ключи, колокольчики, замки – все мною прощупано, осмотрено, рассортировано» [xxxi].

Философ Томас Содейка, родственник настоятеля: «В клябонии Пабярже много старых вещей. Старинные самовары, утюги, ключи, другая давно неиспользуемая домашняя утварь. В интерьере современного человека она всего лишь снобистская декорация. В Пабярже не так. Он опять цитирует Рильке: «Я нахожу тебя во всем, что стало, / как брату, близким мне, почти моим»[xxxii]. Брат вещей! Но ведь только так и должно быть. Только так и должен быть тот, в чьей жизни так много цитат из святого Франциска. И только так должны быть вещи, которые он любит как братьев. Металл, дерево, камень, стекло – все то, что дарует вещам существование, вместе с тем сохраняет и следы человеческих рук, впечатанные в материал цитаты. Старые медные кастрюли, которыми от пола до потолка обвешана стена кухни – словно вотивные приношения Остробрамских ворот – знаки благодарности Господу. Это не музейная «коллекция». Скорее это «ре-коллекция» – собирание, сплачивание заново Божьих творений, изобилующих «цитатами», которые оставили человеческие руки, свидетельствующее о согласии Бога и человека»[xxxiii].

Гости восхищались собиранием и воскрешением старинных предметов, органы КГБ считали их уловкой для заманивания посетителей. «Хранилища» и монашеская жизнь создавали некоторый диссонанс, который замечал сам отец Станисловас:

«Когда я стал священником, меня очень часто возили к больным. На телеге или санях едешь десять или пятнадцать километров. Послевоенные хутора тогда еще были нетронуты. Входишь в дом – и куда ни посмотришь – всюду красота. Вешалка для полотенца резная, само полотенце – не так, как сейчас, кусок ткани – нет, полотенце обязательно с вышивкой, тканое, с кружевами. А сани, в которых еду, упряжь – все нарядное. Правда, монастырские правила обязывали, чтобы в самом монастыре, в твоей комнате все было бы скромно, без излишеств. И это вошло в плоть и кровь. Удивительно, что сейчас я так обратился к вещам, к их изобилию. Может, я уже отказался от своего монашества, предаю свои идеалы? Нет! Я все еще стараюсь свои личные потребности сводить до минимума. Почему же так много вещей? Не буду оправдываться, просто скажу: все это изобилие ровно так же принадлежит и тебе, вам всем, как и мне»[xxxiv].

На кухне, по замыслу настоятеля увешанной медными кастрюлями донышками наружу, всегда были люди. Возле плиты крутились приезжие, готовящие обед, – это могли быть и студентки, и монахи, и члены партии, и поэты. Многие приезжали спросить что-то важное, наболевшее, и терпеливо ждали, когда отец Станисловас придет пить чай. Это была специальная церемония – священник сам заваривал в чайнике чай, ждал три минуты, чтобы настоялся и разливал гостям. На кухне было три чайника и около пятидесяти чашек разной вместительности и формы. Гости вспоминают, что в Пабярже пили индийский чай «со слоном» на этикетке – по словам племянницы Бируте, его привозили приезжие из Москвы, в Литве он был дефицитом. В летнее время чай пили на веранде, потолок которой был увешан колокольчиками, а одна стена – ключами, от маленьких, для чемоданных замков, до больших амбарных.

На эту веранду в 1970-х годах вместе с вильнюсским театроведом Иреной Вейсайте приехал из Эстонии тогда еще малоизвестный композитор Арво Пярт, который в то время искал новые принципы композиции. «Как он играл с колокольчиками! – говорит Ирена Вейсайте <об отце Станисловасе>. – Арво Пярт как зачарованный слушал каждый звук, ему очень нравилось звучание. Как раз в это время создавался его стиль колокольчиков «tintinnabuli». (…) И еще – на музыку Арво очень повлиял григорианский хорал. Помню, что тогда мы все были в церкви, и отец Станисловас пел специально для Арво Пярта»[xxxv]. Позже, описывая принцип композиции, основанный на «tintinnabuli», как «бегство в добровольную бедность» композитор признается: «григорианское пение научило меня, какая космическая тайна скрыта в искусстве комбинирования двух-трех нот»[xxxvi]. Первое сочинение Арво Пярта в технике маленьких колокольчиков «К Алине», написанное в 1976 году после поездки в Пабярже, посвящено дочери Ирены Вейсайте.

Григорианские хоралы, которые так любил петь отец Станисловас, запомнили многие гости. Зоя Масленникова описывает его пение: «Высоким чистым тенором он пел один за другим григорианские хоралы, а потом стал импровизировать молитвы и музыку. Немолодой крепкий мужчина, не стесняясь нашего присутствия, а может и забыв о нем, объяснялся в любви к Господу»[xxxvii].

В Пабярже наведывались музыканты из эстонского ансамбля «Hortus Musicus», привезли настоятелю свою пластинку с григорианскими хоралами. Одна из его помощниц, Йоланта Антанайтене, ставшая позже органисткой в Пабярже, вспоминает, как не раз гости рассаживались – кто на полу, кто на кроватях и слушали пластинку, забросив домашние дела. Йоланта рассказывает и как пел сам отец Станисловас:

«Он говорил:

– Детки, когда поете хорал, надо думать о тексте. Послушайте, какие слова!

Споет, и сразу нам переводит с латыни на литовский.

– Хорал – это молитва души, это – беседа с Богом. Здесь не может быть меня. Я только орудие, чтобы передать слова Давида. Здесь может быть только мой опыт. Если у меня есть опыт, который связан с текстом, то я могу петь, если опыта нет, то не передам хорала. Послушайте, какие это мольбы, столько страдания! – говорил он и запевал:

Dies irae, dies illa,

solvet saeculum in favilla,

teste David cum Sibylla!

Quantus tremor est futurus,

quando iudex est venturus,

cuncta stricte discussurus!

Tuba mirum spargens sonum

per sepulcra regionum,

coget omnes ante thronum. (…)

Lacrimosa dies illa,

qua resurget ex favilla.

iudicandus homo reus:

huic ergo parce Deus.

Pie Iesu Domine,

dona eis requiem. Amen[xxxviii].

Отец заканчивает петь, глубоко вздыхает, опускает голову – и время останавливается. Мы боимся вздохнуть, потому что в этой тишине мы слышим стоны, боль, муку. Понемногу приходит покой, но мы в этой звенящей тишине уже другие»[xxxix].

Отец Станисловас рассказывал, что научился петь в монастыре. Учил его петь немец-капуцин отец Марцелин, заняло обучение несколько лет: «Я могу три часа без перерыва петь. Хоть я и не знаю, где «соль», где «фа», но у меня абсолютный слух. Один раз исполнив хорал, я его весь запоминаю наизусть»[xl].

Многие гости получали в Пабярже уроки «живой педагогики». Одни запоминали, как сквозь сон видели в предрассветной мгле силуэт хозяина дома, держащего в руках стопку книг. Он собирал со стола читанные ими вчера переплетенные тома довоенных газет, рассыпанные по столу книги и аккуратно расставлял на полках. Другие, просидев до трех ночи за беседой, оставляли на веранде полные блюдца окурков, немытую посуду, решив, что утром уберут: «А отец как обычно встал около пяти. Затопил печки, чтобы нам не было холодно спать, и ходит, звенит посудой. Слышим, уже поставил воду греть и, поставив такой большой таз, принес всю нашу грязную посуду и моет. Думаем: надо срочно вставать. Встаем, бежим к нему, говорим: «Отец, дайте, мы все вымоем – это же наше». «Ничего, ничего, деточки, мне одно удовольствие вам послужить», никак не пускает – заслонил собой таз и моет. Мы и так, и сяк – совсем смутились – и с одного боку, и с другого. «Отец, пустите, нам очень неудобно, зачем вы так». «Ничего, ничего, я помою – мне нетрудно». Хоть сквозь землю провались, как нам плохо было, но он как мыл, так и домыл, а нам не дал. На другой вечер, хоть и лень было, мы все помыли»[xli].

Такие уроки получали и русские гости, судя по воспоминаниям Натальи Трауберг в этой книге. О том же рассказывает Зоя Масленникова в своей повести: «Порядок в доме был идеальный. Каждая вещь имела строго определенное место. Стоило не туда положить консервный нож, половник или ножницы, патер брал провинившийся предмет в руки и с неподражаемым юмором объяснял ему, что он заблудился, лежать, висеть или стоять ему надо там-то. После такого веселого назидания гости приучались запоминать, откуда берут сковородку, нитки или спички (…) Удивлялся русской расхлябанности и неаккуратности: «О какой духовной жизни может идти речь, если нет порядка вокруг вас. Да можно ли держать в чистоте совесть, если пол не метен? Почему у вас матери делают все за детей? У нас мать в семье царица, дети обслуживают не только себя, но и бабушек с дедушками, за честь почитают. Нельзя ребенка научить чтить отца и мать, если они моют за ним посуду и прислуживают ему. Вы идете в церковь, не убрав с утра дом. Да это просто форма безделья, совсем не угодная Богу»[xlii].

Но совсем не всегда надо было что-то делать – священник не раз напоминал гостям, что человеку очень важно побыть одному и призывал их побольше гулять, навещать кладбище, сидеть на скамейках, расставленных им в тех местах Пабярже, откуда открывался красивый вид на речку Ляуде или на рощи вдалеке. Он учил: «Уединение и одиночество – разные вещи. Уединение укрепляет человека, а одиночество? Может быть злое, нехорошее одиночество, когда человек совсем не может произнести местоимение «мы», когда он – чистый эгоист. Быть одиноким в этом смысле – грех»[xliii].

Монсеньор Казимерас Василяускас так оценивает феномен Пабярже: «Отец Станисловас боролся с советской властью творчеством. Только представьте себе, что стало бы с литовской интеллигенцией, если бы не было Пабярже и отца Станисловаса?! Он ведь сыграл огромную роль: показал образованным людям красоту религии. Бог очень красиво говорил через него…

И неверующий, и грешник находили себе пристанище в Пабярже: побудь, поживи… Вот один священник совсем спился. Все от него отвернулись. Тогда он и говорит: «Поеду к Добровольскису». И съездил. Потом я его спрашиваю: «Учил он тебя?» «Нет», – говорит. – «Ничему не учил. Только сказал: побудь, поспи, помолись»»[xliv].

[i] Morkūnienė V. Pokalbiai Tėvo Stanislovo celėje. Vilnius: Baltos lankos, 2007. С. 30.

[ii] LYA (Особый архив Литвы), Ф. K-11. Оп. 1, д. 1371, л. 40.

[iii] Мтф 6:3

[iv] Kubilienė R. Tenežino tavo kairė, ką daro dešinė. Pasakoja tėvas Stanislovas. // Pergalė. 1990, №.9. C. 141.

[vi] Juozaitis A. Tėvas Stanislovas. Pasakojimų knyga. Vilnius: Džiugas, 1995. C. 165.

[vii] Juozaitis A. Tėvas Stanislovas. Pasakojimų knyga. Vilnius: Džiugas, 1995. C. 172.

[viii] Baleišaitė-Sabakonienė R. Lietuvos pranciškonai 1940–1989–2004 metais: nuo išsklaidymo iki atgimimo // Lietuvos istorijos studijos. 2015 № 36. С. 130.

[ix] Tamašauskas R. Tėvas Stanislovas. Pasakojimai apie Tėvą, Paberžę, Dotnuvą ir žmones. С. 3.

[x] Kažkas tokio labai tikro. Nepaklusniosios sovietmečio visuomenės istorijos. Sakytinės istorijos šaltinių rinkinys. Vilnius: Aukso žuvys, 2015. С. 245.

[xi] Трауберг Н. Путь к Церкви, 2000. Видеозапись студия Domus Patri (расшифровка текста под ред. автора) // [Электронный ресурс]: Pravmir.ru

[xii] Саснаускас Ю. Он снял весь пафос // Из богословия сквериков и деревушек. С. 130.

[xiii]Juozaitis A. Tėvo Stanislovo žvakė ir šviesa // Aukštaitiškas formatas, 2018, Nr.3.

[xiv] Ivanauskaitė J. Norim visus į gyvąjį rožančių surašyti, o man tai nyku darosi // Atgimimas, 1990 10 24-31. № 42. С. 14.

[xv] Paberžės Parapijos Kronika-Skelbimai (Хроника прихода Пабярже), л. 41.

[xvi] Kubilienė R. Tenežino tavo kairė, ką daro dešinė. Pasakoja tėvas Stanislovas. // Pergalė. 1990, №.9. С. 145.

[xvii] Kamuntavičienė V. Krakių kotryniečių vienuolynas: nuo dievotų bendruomenės iki Lietuvos kotryniečių provincijos. Kaunas: VDU, 2019.

[xviii] Baleišaitė-Sabakonienė R. Lietuvos pranciškonai 1940–1989–2004 metais: nuo išsklaidymo iki atgimimo // Lietuvos istorijos studijos. 2015 № 36. С. 130.

[xix] Беседа автора с архиепископом Сигитасом Тамкявичюсом (Sigitas Tamkevičius SJ). 20.02.2012, Каунас.

[xx] Tėvo Stanislovo rekolekcijos (1986). Рукопись. Архив Капуцинского ордена (Пауляй).

[xxi] Вержбловская Е. Близнец. М.: Центр книги Рудомино, 2009. С. 51-52.

[xxii] Масленикова З. Литовский семисвечник // Дружба народов, 1995. № 8. С. 129.

[xxiii] Morkūnienė V. Pokalbiai Tėvo Stanislovo celėje. Vilnius: Baltos lankos, 2007. С. 42.

[xxiv] Беседа автора с Бируте Тикнявичюте (Birutė Tiknevičiūtė). 19.02.2012, Каунас.

[xxv] Juozaitis A. Tėvas Stanislovas. Pasakojimų knyga. Vilnius: Džiugas, 1995. C. 161.

[xxvi] Kubilienė R. Tenežino tavo kairė, ką daro dešinė. Pasakoja tėvas Stanislovas. // Pergalė. 1990, №.9. С. 148-149.

[xxvii] Трауберг Н. Сама жизнь. С-Пб: Изд-во Ивана Лимбаха, 2008. С. 190.

[xxviii] Беседа автора с Бируте Тикнявичюте (Birutė Tiknevičiūtė). 19.02.2012, Каунас.

[xxix] Kubilienė R. Tenežino tavo kairė, ką daro dešinė. Pasakoja tėvas Stanislovas. // Pergalė. 1990, №.9. С. 148.

[xxx] Tėvo Stanislovo kolekcija. Procesijų žibintai. – Vilnius, 2006. С. 12.

[xxxi] Juozaitis A. Tėvas Stanislovas. Pasakojimų knyga. Vilnius: Džiugas, 1995. C. 140.

[xxxii] Р. М. Рильке, «Часослов». Пер. А. Прокопьева.

[xxxiii] Sodeika T. Tėvas Stanislovas (1918-2005) // Naujasis Židinys-Aidai. 2005. № 7-8. С. 351.

[xxxiv] Kubilienė R. Tenežino tavo kairė, ką daro dešinė. Pasakoja tėvas Stanislovas. // Pergalė. 1990, №.9. С. 138.

[xxxv] Audrius Musteikis. Garsusis Arvo Pärto kūrinys skirtas Irenos Veisaitės dukrai // Lietuvos žinios. 2015-11-02.

[xxxvi] Савенко С.И. Musica sacra Арво Пярта // Музыка из бывшего СССР: сб. ст. / ред. и сост. В. Ценова. М., 1996. Вып. 2. С. 208–228.

[xxxvii] Зоя Масленикова. Литовский семисвечник // Дружба народов, 1995. № 8. С. 124.

[xxxviii] Dies irae (лат., букв. «день гнева», имеется в виду день Страшного суда) — секвенция в католической мессе, один из самых популярных доныне григорианских распевов.

[xxxix] Šereikienė V. Tėvo Stanislovo saulė. Vilnius: Obuolys, 2016. С. 125-126.

[xl] Jonuškaitė B. Eksperimentas. Vilnius: Gimtasis žodis, 2005. С. 213.

[xli] Tamašauskas R. Tėvas Stanislovas. Pasakojimai apie Tėvą, Paberžę, Dotnuvą ir žmones. С. 15-16.

[xlii] Масленикова З. Литовский семисвечник // Дружба народов, 1995. № 8. С. 127.

[xliii] Juozaitis A. Tėvas Stanislovas. Pasakojimų knyga. Vilnius: Alma litera, 2020. С. 133.

[xliv] Juozaitis A. Tėvas Stanislovas. Pasakojimų knyga. Vilnius: Džiugas, 1995. C. 177.