Илл.: Лики. Павел Филонов. 1940 г.

Памяти друга.

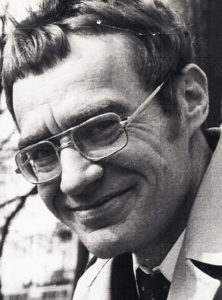

Имя Анатолия Яковлевича Куклина /Иоффе/ (1938-1994) пока не нашло себе достойного места в истории русской религиозной мысли, время отметило его труды печатью молчания еще при жизни. Незаурядный художественный талант ювелира, замечательные способности солиста университетского студенческого хора венчал острый эстетически заостренный ум, который после принятия крещения и погружения в христианскую литературу откликнулся новой глубиной. Увы, советская эпоха даже в 70-х и 80-х воспитывала у большинства упреждающую осторожность, поэтому на работы Анатолия Куклина «на всякий случай» коллеги предпочитали не окликаться. Не ругали, но и не хвалили. Причина была в его дружеских отношениях с опальным автором «Архипелага». История спасения А.Я.Куклиным пьесы А.И.Соженицына здесь:

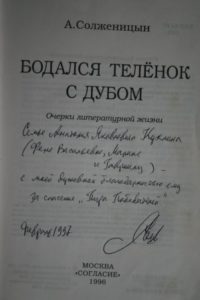

В книге «Бодался телёнок с дубом» Александр Исаевич Солженицын [1) с. 412—413] счел необходимым с любовью и благодарностью упомянуть Анатолия Куклина, не забыл много лет заботиться о семье Куклина и после безвременной кончины Анатолия Яковлевича .

Задвинутый партийно-бюрократической машиной за эту дружбу в поднадзорное существование, Анатолий нашел отдушину в преподавании едва тогда разрешенной социологии искусства, изучении трудов православных авторов. Время нашей первой встречи в начале 80-х годов было омрачено тем, что он ожидал своего ареста, и как потом говорил мы, молодые со своим жизнелюбием и оптимизмом сильно ему поддержали одним только своим присутствием и интересом к тому, что он говорил. Круг общения он давно ограничил своим товарищем по историческому факультету ЛГУ Юрием Прохватиловым, художником Игорем Князевым, специалистом по творчеству Ф. М. Достоевского Верой Бирон, искусствоведами Василием Лецовичем, Яковом Иоскевичем, замечательными священниками Василием Ермаковым и Василием Лесняком да ещё немногими надёжными друзьями. По одному ему ведомым критериям он включил в этот список и меня.

Наша дружба с Анатолием Яковлевичем Куклиным складывалась очень постепенно, он не спешил необдуманно дарить своё доверие кому бы то ни было. Но в конце концов оно было мной получено, и это было отмечено невероятным для того времени жестом — мой друг вручил для прочтения переплетённый авторский машинописный экземпляр (третий или четвёртый) «Августа Четырнадцатого».

В последние годы Анатолий много писал на тему отношений христианства и культуры, настоящего и будущего России. Но и здесь вкралась своя заковыка: Интернета еще не было, число людей, способных оценить достоинства религиозно-философского текста было очень невелико, к тому же сказывалось территориальное рассеяние и момент, когда самиздат практически прекратился и публикации стали проникать по разным основаниям во всевозможные сборники, но достаточно хаотично. Так религиозно-философские статьи Куклина опять остались на обочине информационного интереса. Компетентный читатель оценит горение мысли и сердца автора, текст которого мы предлагаем. Написанный больше четверти века назад он не нуждается в скидках на время и вполне достоин пополнить библиотеку как профессионального исследователя, так и читателя только открывающего для себя мир русской религиозной философии.

Выражаю благодарность за любезное разрешение на публикацию текста моим друзьям — вдове Анатолия Яковлевича Марине Куклиной и его сыну Гавриилу Куклину.

1) Солженицын А. И. Бодался телёнок с дубом. Очерки литературной жизни. М.: Согласие, 1996.

Текст приводится с указанием страниц по сборнику: Горизонты культуры. Сборник научных трудов. Выпуск 1. Санкт-Петербург, Российский институт истории искусств, 1992 . С.264.

Владимир Шаронов.

(К ФИЛОСОФСКОМУ ПОРТРЕТУ Г.П. ФЕДОТОВА)

Сборник, который занят обозрением «горизонтов» культуры, невольно побуждает спросить: мыслимо заглянуть «за горизонт»? тем более что в наше время словно бы тектонических взломов и обвалов почвы культуры линия горизонта заколебалась, заволоклась густым мраком – и, как водится в такие «осевые» и непроглядные годины, там, где был горизонт, причудливая, дикая и почти всегда пошлая. Притом не только как симптом невменяемого состояния культуры, но как ее исчерпанность, как непостижимость и нечаянность исторического часа и судьбы.

Для нас, так сказать советских людей, довольно добротно наученных угрюмой метафизикой материализма видеть и воспринимать сущность мира в категории явления, предметная действительность, «данная нам в ощущении» (еще и взвинченная до нервозной озабоченности), почти исчерпывает собой все содержание мира вообще. Что же удивляться тому, что из расщелин и разломов рухнувшей идеократической постройки, освободившей материю бытия от унижений материализма, стали бить мутные струи бульварной мистики и апокалиптики? Но другого пути к подлинной вере, иного выхода к свету, по- видимому, нет, как только через изживание в себе всей душевной хмари и невнятицы. И надо приготовиться к тому, что в ближайшем горизонте нашей культуры эти мутные потоки встревоженной стихии «низа» и «верха» будут капитальнейшим моментом социализации всего нового и даже всего здорового в жизни страны; слишком долго, слишком слаженно злобный бульдозер матерого идейного единства давил а пластал всякие порывы и побеги духовного самостояния. Удивляться скорее нужно тому, как сквозь провинциальные, ложные и ядовитые национальные подкормки внезапно пошла в рост и как бы воскресла к жизни сплошь вытоптанная корневая система прошлого. Впрочем, не будем спешить с оценками столь огромного и поистине загадочного явления, тем более что мы говорим об этом не в задоре горячего спора, а лишь в предварение публикации небольшой статьи «Эсхатология и культура», написанной еще в 1938 году, правда, как бы в историческом антракте между ужасами небывалого террора и кошмаром небывалой войны.

Ее автор Георгий Петрович Федотов (1886 — 1951) был христианским социалистом – словосочетание, близкое к оксюморону,

Стр. 120

так велика парализующая сила разнонаправленных целей земного социализма и неотмирного христианства. Добавим, что по университетскому образованию Г. П. Федотов был историк, а по итогам трудов — крупнейший агиограф, т. е. специалист, предметно осмысляющий природу и пути святости. Какое, однако, опасное схождение направлений ума и сердца в одной душе! Но именно в этом опаляющем круге противоречий испытывались и вырабатывались характер, сила и форма таланта Федотова. Впечатляют сразу и отвага, и блеск, и трезвость, и глубина. Удивишься этим граням, высматривая их в портрете не кого-нибудь христианского мыслителя! Отвага — не качество ли воина и бойца, презирающего рассудительную трезвость? А блеск — не признак ли поверхности, тщеславно избывающей кротость и косноязычие настоящей глубины? Но, видимо, coincidentia oppositorum воистину принадлежит к тайнодействиям богозданной харизмы; и если все противоречивые грани целого удержаны и примирены, можно говорить, что стихия таланта обрела совершенную и законченную форму. Таких дарований — легких, тонких, остронезависимых —в России вообще-то немного. Но кажется, что после А. Герцена и не ниже его стоит Г. Федотов.

Имя Герцена здесь пришлось весьма кстати: есть повод сильно сократить путь к цели. Скажем так: Герцену было назначено судьбой сеять первые семена русского социализма, утренние побеги которого он собрал, сберег, пронес сквозь чугунную арматуру православия, самодержавия и народности. И лишь в минуты глубоких (впрочем, безблагодатных) страданий, среди приступов острой антимещанской брезгливости он неизношенным в журналистике сердцем догадывался и мечтал об иных «отечествах и далях»: Но цель жизни и вся жизнь были: разбудить, растормошить склеротическое общество, соблазнить «темную» и «дикую» страну социалистической перспективой, идеалами свободы, равенства, братства и т. п.

Отнюдь не злоупотребляя антитезисами, можно сказать, что перед Федотовым стояла задача прямо противоположная. Социализм из утопии на его глазах превратился в «науку», а из нее — в практику. Да какую! Нам еще не скоро дано будет церковно просветленным умом увидеть промыслительную руку Господа, попустившего на столь долгий срок, без сомнения, апокалиптический масштаб горя, мерзости и смерти на огромную страну, каковая, как казалось мудрецам Европы, входила в свой культурный расцвет, в возраст самобытной цивилизации. Еще раз скажем: видеть ясно пока мы не можем и не умеем. Но на тяжком пути к пониманию, без которого не будет нам ни духовного, ни физического здоровья, Федотов — очень нужный спутник, настоящий крестоноситель правды с первых. еще сумеречных дней черной беды…

Теперь, когда рассыпанное по множеству источников наследие Федотова собирается в некоторое единство, скажем не обинуясь и не колеблясь: по силе социологического зрения, по широте

Стр. 121

духовно-политической отзывчивости, проницательности гипотез и оценок мало было во всем мире таких, кто мог бы с ним сравниться. Так, можно сказать, впервые в христианской культуре было раскрыто публицистическое поприще оцерковленного сознания и так, хочется думать, оно и должно раскрываться в религии беспощадной правды, Бог которой отдает Свою плоть «за жизнь. мира». Но об этом много мы говорить не можем и лишь энергично присоединимся к свящ. Михаилу Аксенову Меерсону, сказавшему, что Федотов, «кажется, единственный русский историк- публицист, смотревший на историю через призму духовной культуры. <…> Потому его произведения — как бы кратки они ни были — вода живая» 1.

Для восприятия эсхатологической темы у Федотова имеют значение названные в начале его статьи имена В. С. Соловьева, Н. Ф. Федорова, Н. А. Бердяева и С. Н. Булгакова. Нельзя думать, что их упоминание — обычный библиографический жест профессионала. Федотов — это будет показано — знает трудности темы и как богослов, и как историк, и как философ, но жанр публицистики держит его мысль, так сказать, «на приколе» у злобы дня, в капризном ритме переменчивых событий. В этом вся трудность задачи, до него столь прямо, столь смело никем не решавшейся: держать вечные христианские ценности в непосредственной близости от этого трескучего смрада социальной повседневности, ее скучных соблазнов, пошлых неврозов и безумств, чтобы видеть, насколько и как еще возможно в атмосфере. духовной сырости и гнили высечь огонь надежды и веры. Здесь все крутые повороты и заносы темы должны быть проработаны и усвоены с той обеспеченностью свободой, которая сообщает торопливому и оглядчивому журнальному слову осанку наследственного благородства и силы… И мы правильно сделаем, если внимательнее всмотримся в эсхатологию названных Федотовым мыслителей, от которых он потомственно зависел и которых, самобытно продолжал.

Чтобы сделать это, по возможности, обстоятельнее, необходимо сказать, что учение о конце мира, о торжестве Царства Божьего, «когда времени уже не будет», является наиболее сокровенной тайной христианского богомыслия, закрытой для человеческого знания, можно сказать, неприступной стеной света триипостасного Божества Пресвятой Троицы. Но это не те неприступность и непостижимость, которые полагаются ныне доминирующей парадигмой о будущем, внедренной в культуру кантовским трансцендентализмом. Борясь с языческим религиозным иждивением и эксплуататорским отношением к Богу, Кант требовал такой полноты упования, которой исполнялась бы вся область человеческой модальности. Такой ценой достигалось, собственно говоря, христианское обоснование права: свобода воли, абсолютная ответственность личности, автаркия творчества, суверенность куль туры и т. п. … Но бытийная реальность непостижимо сущего

Стр. 122

непостижимо теряла живое Лицо, переставала быть категорическим смыслом добытой свободы и суверенности. Человек словно бы освобождал не бытие сущего от неправды, а себя от бытия сущего; и понятно, что формализм такой свободы должен был иметь «свой» телос, «свою» конечную сущность, каковой полагалась трансцендентность как гипотетическое бытие Бога, Бог как «предмет» представления. Разумеется, в царстве такого Бога торжествует окончательно и безусловно лишь одна безусловная сила — 3нание, власть и дух Науки. Можно сказать, что Наука и есть Бог в священной мечте гипотетической формы бытия. Но «наличная» данность этого бытия принципиально не ипостазируема, она обезличена изначально и предстает -как постоянная смена горизонтов будущего и прошедшего, вращающихся вокруг «оси» скептического опыта, в круге его экспериментального риска и предельных предвосхищений.

Кант, конечно, здесь ни при чем, и можно лишь догадываться, что такой модус бытия необходим для виртуального развития всего человеческого и всего, так сказать, слишком человеческого. Это значит, что свобода понимается только в категории времени, как момент становления, — словом, в понятии имманентизма. Ведь свобода делает своим содержанием личность только через целое личности, ее тотальную органическую природу, т. е. через имманентный опыт. Имманентизм живет под формой становления, и поскольку не связан с «другим» бытием — прошлым и не создает «другое» — будущее, он не имеет ни начала, ни конца. Еще точнее: поскольку он не имеет ни начала, ни конца, он не имеет смысла, и ницшеанская правда о вечных бегах природы заключается не в обновлении, а в возвращении, в невыносимом и потому героическом amor fati. Этот героизм есть предел и итог аскетической объективации трагической эсхатологии всех мировых религий, не столько спасающих смысл сущего, сколько избавляющихся от его фатальной бессмысленности.

Но героев и аскетов немного, и имманентизм спасается от бессмысленности жизни в «сильных версиях» гипотетического бытия: в утопиях науки, в иллюзиях искусства, в самом динамизме ритмов «вечного возвращения», в мечтах и фантазиях о варварской свежести, в эротической и спортивно-игровой энергетике тела и т. д. С другой стороны, мы уже хорошо знаем, что «слабой версией» этой неразмыкаемости гипотетического бытия, нерастворимым осадком его самодовольства все более категорично выступает пошлость — вездесущая и необходимая власть лжесоборного быта и лжесоборного слова в безбожно обезличенной повседневности.

Но у имманентизма при всем бесстрашии к духовной смерти есть жгучая боязнь телесного конца. Собственно, у черты смертной плоти лежит «дальняя» граница всего имманентного опыта; это его трансцендентность, непостижимый конец и предел, и потому эсхатология индивидуальной смерти определяет собой, с позволения сказать, грамматику и герменевтику всякого внутреннего

Стр. 123

опыта. Ничего нет, что было бы больше этого «конца», которым обрывается в бездну всякое становление, им, этим концом, и конституируются существо и смысл имманентизма. И даже если «не законнорожденным» постулатом «чистого» опыта допускается смысл бытия «самого по себе», его истина изъявляется «открытостью бытия», данной вместе с историчностью наличного бытия. Историчность выступает здесь в роли «последней метафизики», но поскольку эта историчность является функцией положения наличного бытия во времени и пространстве, постольку последний смысл полагается в качестве продукта предельного развоплощения этой наличности.

Мы не можем входить в анализ исторического происхождения такой «формы» сущего, но подчеркнем, что в религиозной установке на предельный смысловой горизонт «гипотетического бытия» христианской эсхатологии негде и незачем быть. Она лишается здесь своей творческой силы и исторического призвания, превращаясь в мифологический атрибут пошлого фатализма, так сказать, в реваншистский тыл несбывшихся притязаний и неудач мстительной истории. По этой причине эсхатология данного кругозора жизни теряет динамизм и вытесняется телеологией, футурологией, астрологией и тому подобными типами гнозиса, а вне своей гносеологической распределенности, в суете жизненного обихода элиминируется прихотями настроений оптимизма и пессимизма, этих имманентных «недоносков» подлинно религиозной надежды и веры.

Конечно, неумолимость смерти не дает никакому оптимизму настоящей и окончательной победы — в силу чего продуктом смутной религиозной взволнованности и нервозности имманентизма становится острое чувство самосохранения. И надо сказать, что, вместе с небывалым углублением антропологической проблематики имманентизм небывало актуализирует индивидуальную чуткость к «состоянию здоровья», ко всему этосу телесной жизни. «Состояние здоровья» выступает как «субстанция» наличного бытия, центральный корень его настроенности и заботы. Такой корень, правда, ломок и хрупок и не пробивается сквозь тлен и смерть, не пьет из источника вечной жизни, но это уже другой вопрос. Как щит страха, чуткость к «состоянию здоровья» есть творческий момент организации индивидуальной целостности в режиме бодрости и силы самой «воли к жизни» (а надо заметить, что даже Ницше, брезгливо назвавший философию Канта продуктом хорошего «пищеварения», в героику трагического amor fati не забыл включить хорошую пищу), и этот момент рано или поздно становится креативным для здоровой социальности. Здоровый организм и здоровая организация полагаются в опыте скептицизма когерентными величинами, своего рода соборной аскетикой культуры, отдающей себе критический отчет в агрессии греха и ненадежности духа. Правда, космический масштаб катастрофы грехопадения здесь почти исчерпывается зоологией эгоизма или физиологией бессознательного, но благодаря такой редукции

Стр. 124

впервые социализируется «минимум» благочестия и правопорядка в гипотетически христианизированной культуре.

Конечно, такая культура довольно жестко рационализирует свою секулярную свободу: здесь есть огромный риск стать жертвой («судьбой») своих собственных предпосылок (как с точки зрения status quo— силы формального права, так и в горизонте финально-телеологических представлений, повязанных сплошной причинно-следственной структурой техники). Но в этом риске обезличенного бытия есть направленное становление, благодаря которому «общее дело» теряет абстрактную безмерность, не максимализируется пылом и страстью идеологии, культом «общего», и соборная природа человечества — родовая, национальная, социальная — держит под контролем «оптимальной» меры спонтанную безответственность и бессознательную жестокость всякой коллективности. Известная духовная убогость и скудость такой культуры восполняется прагматической осмотрительностью и трезвой ориентированностью в поступательном развитии «системы» целого. Грубо говоря, на этой почве святые не рождаются, зато и стихиям демонизма под тусклым эсхатологическим небом сильно не разгуляться.

Повторяем, ни исторические цели, ни даже маргинальные следствия данной культурной формы не могут быть предметом окончательной оценки, ибо «до великой жатвы» все входит в Божье промышление о «воскресении жизни» и «воскресении осуждения» (Иоанн. 5, 29), и, по твердому слову Спасителя, суд будет праведен (см.: Там же. 5, 30) . Но нельзя не заметить, что свобода, исходящая из «чистого имманентизма», страдает принципиальным анабиозом этического отношения, в котором словно бы приостановлена кафолическая развернутость к миру, энергия причастия, собственно способность любви — главная сила религиозной целостности мира. В предельном бытийном напряжении такая свобода активна только энтелехией тела, эросом телесной недостаточности, и потому она — самое большее — откликается лишь на эстетический зов красоты. Это момент ее энтузиазма, ее «великий полдень», предел ее «жертвенной» отдачи и откровения. Эстетикой подъема и катарсиса имманентная свобода, так сказать, целиком и полностью «выкипает» из физиологии, изнемогает и кончается изнутри. Вот почему последним моментом ее развоплощения, ее «эсхатологией» являются вдохновение и экстаз.

Что и говорить, это немалая вещь, и в подтверждение мы приведем слова Ницше, который, характеризуя творческий экстаз, не забывает заносчиво-гордо добавить, что «надо вернуться на тысячелетия назад, чтобы найти кого-нибудь, кто вправе мне сказать: «это и мой опыт».

Вот эти прекрасные слова… «Слышишь без поисков; берешь, не спрашивая, кто здесь дает; как молния, вспыхивает мысль, с необходимостью, в форме, не допускающей колебаний, — у меня никогда не было выбора. Восторг, огромное напряжение которого разрешается порою в потоках слез, при котором шаги невольно

Стр. 125

становятся то бурными, то медленными; частичная невменяемость с предельно ясным сознанием бесчисленного множества тонких дрожаний до самых пальцев ног; глубина счастья, где самое болезненное и самое жестокое действует не как противоречие, но как нечто, вытекающее из поставленных условий, как необходимая окраска внутри такого избытка света; инстинкт ритмических от-ношений, охватывающий далекие пространства форм — продолжительность, потребность в далеко напряженном ритме, есть почти мера для силы вдохновения, своего рода возмещение за его давление и напряжение… Все происходит в высшей степени непроизвольно, но как бы в потоке чувства свободы, безусловности, силы, божественности…» 2.

Сверкающий фрагмент, не правда ли! (Хотя и не одиноким опытом брошенный на дороге истории: у нашего Мандельштама найдем краску не беднее!) Но чтобы дать хотя бы отдаленные представления о том, что подобная творческая инспирация — еще не благодать, не фаворская высота и что даже бешеная мощь гения Ницше — детская возня у подножия неизреченных тайн Святого Духа, приведем (с извинением за понятную кощунственность контаминации, хотя и не без пользы для дальнейших размышлений) бесхитростную запись беседы, которая проходила не в тысячелетней дали истории, а в 1837 году, т. е. в близком кон-тексте ницшеанского опыта. Беседу вел не философ и не ученый, а простой «болезный человек» Н. Мотовилов, исцеленный преп. старцем Серафимом Саровским от смертельного недуга и ставший его духовным послушником.

— «Каким же образом, спросил я батюшку о. Серафима, узнать мне, что я нахожусь в благодати Духа Святого? <…>

…И как мне самому в себе распознать Его истинное явление?» — Батюшка о. Серафим отвечал: «Я уже сказал, что это очень просто, и подробна рассказал Вам, как люди бывают в Духе Божием и как должно разуметь Его явление в нас; что же Вам еще нужно?»

— «Надобно, сказал я, чтобы я понял это хорошенько».

Тогда он взял меня весьма крепко за плечи и сказал мне: «Мы оба теперь, батюшка, в Духе Божием с тобой; что же Вы глаза опустили, что же не смотрите на меня?» —Я отвечал: «Не могу смотреть, потому что из глаз Ваших молнии сыпятся. Лицо Ваше светлее солнца сделалось и у меня глаза ломит от боли».— Он отвечал: «Не устрашайтесь, Ваше Боголюбие, и Вы теперь также светлы стали», — и, преклонив ко мне голову свою, тихонько на ухо сказал мне: «Благодарите же Господа Бога за неизреченную к Вам милость Его! Вы видели, что я и не перекрестился, а только в сердце моем мысленно помолился Господу и сказал: «Господи, удостой его телесными глазами видеть то сошествие Духа Твоего Святого, которым Ты удостоиваешь рабов Своих, когда благоволишь являться им во свете великолепой славы Твоей»,— и вот Господь и исполнил мгновенно смиренную просьбу убогого Серафима. Как же нам не благодарить Его за этот неизреченный дар Его к нам обоим? Этак, батюшка, не всегда и великим пустынникам являл Господь милость свою, а уже это благодать Божия, как мать чадолюбивая, по предстательству Божией Матери, благоволила утешить милосердием своим сокрушаемое сердце Ваше.

— «Что же не смотрите мне в глаза. Смотрите просто и не убойтесь; Господь с нами!» — И когда я взглянул после этих слов в лицо его, то на меня напал еще больший благоговейный ужас. Представьте себе в середине солнца, в самой блистательной яркости полуденных лучей его, лицо человека, разговаривающего

Стр. 126

с Вами. Вы, например, видите движение уст и глаз его, изменение в самих очертаниях лица, чувствуете, что Вас кто-то держит рукой за плечи, но не видите не только рук его, но ни самих себя, ни его самого, а только один ослепительнейший, простирающийся на несколько сажень кругом, свет…

— «Что же чувствуете Вы теперь?» — спросил меня о. Серафим.— Я отвечал: «Необыкновенно хорошо».— «Да как же хорошо-то? — спросил он, — что же именно-то?» — Я отвечал: «Такую тишину и мир в душе моей, что никаким словом-то выразить Вам не могу».— «Это, Ваше Боголюбие, тот мир, — сказал о. Серафим, — про который Господь сказал ученикам: „Мир Мой даю вам, не яко же мир дает, Аз даю вам». <…> „Мир» этот, по слову Апостольскому, „всяк ум преимущий» и таким назвал Апостол этот мир душевный потому, что никаким словом нельзя выразить того благостояния душевного… <…>

Но как бы ни утешительна была радость эта, которую Вы чувствуете теперь в сердце своем, она все-таки ничтожна в сравнении с тою, про которую Давид сказал: „насыщуся, внегда явитимися славе Твоей» и про которую Сам Господь,. разъясняя устами своего Апостола, сказал, что „радости той ни око не виде, ни ухо не слыша, ни на сердце человека не взыдоша та благая, яже уготова Бог любящим Его».— Этой-то радости предзадатки даются нам теперь и если от них так сладко хорошо и весело в душах наших; то что сказать о той радости, которая уготована там на небесах плачущим здесь на земле? (…)

Состояние, в каковом мы оба с Вами теперь находимся, есть то, про которое сказал Господь: «суть неции от зде стоящих, иже не имут вкусити смерти„ дондеже видят Царствие Божие пришедшее в силе».— Вот, Ваше Боголюбие, какой неизреченной радости сподобил нас теперь Господь Бог и вот что значит быть в полноте Духа Святого, про которую Св. Макарий Великий Египетский пишет: „Я сам был в полноте Духа Св. и многих видел в разнообразных мерах Его». Этою-то полнотою Духа Своего Святого и нас убогих преисполнил теперь Господь» 3.

Этими потрясающими в своей явственной божественности словами раскрывается бездна, пролегающая между творческим озарением и Божественным откровением.

Конечно, и творческий восторг является мерой благодати, но эта мера потому и мера, что неизбежно остается внешней к своему сверхчувственному источнику, а значит — оставляет своего носителя, как и заметил. Ницше, «частично невменяемым», т. е. бессознательным и безличным. Какова бы ни была эта частичность, она стоит непроглядной стеной на пути к эсхатологической встрече с Богом. Ибо теофания, о которой говорит преп. Серафим, есть подлинный выход человека из истории, из наличности, из тьмы обезличенных имманентных порядков мира в нетварную природу Божественного света. И хотя этот свет открывается человеку во времени, он в полном смысле — не от мира сего. Вот она, непостижимая Тайна, делающая светом того, кому непостижимо и абсолютно реально открывается! Оставаясь тайной «будущего века», тайной «восьмого дня», Бог открывает Себя для личного общения именно как Бог Царства Небесного, как Эсхатон, и мы можем к этому лишь добавить слова другого святого — Симеона Богослова, который почти на тысячелетие отстоит во времени от преп. Серафима, но говорит теми же устами, что для тех, «которые соделались чадами света и сынами будущего дня и могут всегда как во дни ходить благообразно, для тех никогда не придет день Господень, потому что они всегда с ним и в нем находятся. Ибо день Господень явится не для тех, которые уже осияваются

Стр. 127

Божественным светом; но он внезапно откроется для тек, которые находятся во тьме страстей, живут в мире по-мирски и любят блага мира сего; для них явится он вдруг, внезапно, и покажется им страшным, как огнь нестерпимый и невыносимый» 4.

Все богатство гипотетического бытия, можно сказать, прирастает динамическим отношением к сущему как абстрактному обобщению вещей. Виртуально это выражает фактическое стремление человека своими силами воссоздать и воскресить природу. Религиозный смысл этого стремления очевиден, и, вообще говоря, не следует забывать великую мысль Аристотеля, что все имманентно незавершимое движется по кругу к своему началу, так что позднейшее по происхождению предстает первейшим по существу. В этом смысле гипотетическое бытие Бога есть хрипто-эсхатологическая «матрица» осуществления величия и мощи человека как Ноmo sapiens, т. е. человека, сущность которого есть coqitatio. В этой «матрице» сбывается и, видимо, сбудется центральная духовная интенция европейской культуры, ее, можно сказать, притязания, призвание и судьба.

Если в свете этой судьбы искать основную особенность «русского духа», она скажется — положительно или отрицательно, это смотря по «знамениям времени», — в более непосредственном восприятии бытия Бога. Действительность Бога в русской духовной парадигме дана не только сознанию, но и ощущению, и в этой центральной интуиции выявляется максимализм как православного культа, так и всей направленности культуры. В общем смысле эта особенность может быть понята как христоцентризм, ибо в человечности Христа человек усыновляется Богом. И надо сказать по возможности внятно и определенно: русская философская мысль, при всей ее засоренности чем угодно и приражениях к чему угодно, имеет одну устойчивую особенность: она христоцентрична несмотря ни на что, и в своей доминирующей интенции она не уходит от этого центра ни в онтологию, ни в гносеологию, ни в антропологию. Христос словно бы предчувствуется ею как величайшая духовная субстанция жизни, ее spiгitus геctor, — и мысль странным и удивительным образом как бы растет и ткется не по собственной воле автора, а как будто вопреки ей, по запросу времени, обусловленному нуждой и требованием кафолической жизни, налично полной и окончательной *. Думается, что это не традиция и не конвенция — все это в России легко преодолевается и рвется, — а скорее натура и характер, может быть —даже судьба.

__________

* Нужно ли говорить, что в коммунистическом призыве взять на себя абсолютную («ибо Бога — нет!») ответственность в деле формирования «нового человека» и сделать всю планету предметом всеобщего производственно-преобразовательного труда звучит хилиастическая ересь догмата Богочеловека. Как иначе, вне христианского начала, понять, что самая рационалистическая доктрина европейского ума стала «общим делом» самой нерационализированной в Европе культуры?

Стр. 128

Этим, вообще говоря, все сказано — остальное, что называется, лишь подробности: в Иисусе Христе Бог раз и навсегда раскрыл Себя всецело и полностью. Он и есть Эсхатон, и на Его исповедании утверждаются христианская вера, христианская церковь и христианский гнозис.

Можно сказать, что русская мысль любит и умеет мыслить эту огненную тайну, прежде всего, как эсхатологическую встречу Бога и человека. Ведь томление и тоска по абсолютно благой жизни, по сверхприродному блаженству противоречат всей имманентной природе и не имеют никаких предметных и фактических оснований в натуральных порядках бытия. Откуда и как эта духовная тоска «настигает» нас, кому нужна эта антропологическая открытость человека беспредельному, лишь усиливающая его страдания от бессмысленной принадлежности гибельному потоку времени? Все религии мира в меру мистического проникновения в эту тайну искали и находили эсхатологические основания для антроподицеи. Но Христос приходит не только как вестник Царства Божьего, но как «власть имеющий» (Мат. 7, 29), как носитель и начальник вечной жизни. И в делах и в словах Его тайна Царства раскрывается с такой ошеломляющей полнотой истины, что по самым глубоким меркам исторического опыта и мудрости она предстает настоящим безумием. Это безумие, «превозмогающее ум», есть безумие имманентных и натуральных порядков мира перед Лицом Того, Кто воочию показывает, что Он Основоположник космоса, времени и истерии.

Нужно увидеть кенозис Бога, Его умаление в Иисусе как явление не просто небывалое, но абсолютно новое, как самую Новизну — предельное личное откровение Бога, несносимое для человека, но и неизгладимое для него. Именно человеческий образ Бога становится настоящим потрясением природного человека, откровением его собственного образа в форме абсолютного содержания объективной, хотя и таинственной духовной мощи. Открывая в человеке эту максимальность, приобщая ее к Своему телу, Христос утверждает новый союз Бога с человеком, Свою Церковь, которой созидается в Духе Святом «новая Земля». С Воскресением Христа уже наступило Царство Божье для тела Христова — для воцерковленного человечества, и весь мир по отношению к этому событию сразу и решительно устарел и обветшал. Отныне каждый христианин и все христианское в мире поставлены и должны стоять в трагической и радостной принадлежности одновременно двум мирам: миру, образ которого уже прошел и проходит, и миру, образ которого уже пришел, но по бытийной силе греха дан «как бы сквозь тусклое стекло». Именно об этом говорит Христос словами: «Мир оставляю вам, мир Мой даю вам: не так, как мир дает, Я даю Вам. Да не смущается сердце ваше и да не устрашается» (Иоанн. 14, 27) .

Понятно, что сквозь тусклое стекло тускло и видится. И все же очищенному благодатным светом сердцу окончательная тайна уже вручена и присутствует в таинствах культа как начало

Стр. 129

конца, как эсхатологическая реальность тайны «восьмого дня», ключи от которой у Бога. Но в той мере, в какой история культуры и цивилизации воспринята этой реальностью, вошла в евхаристическое тело церковной седмицы, в план Богочеловеческого Домостроительства, обретают свой смысл и оправдание все дела человеческие и весь так называемый человеческий прогресс. Ибо всякий раз, как человек благодатью Божьей снимает в своем бытии внутреннюю грань между собой, Богом и миром, он рождается вновь для целостной жизни, воссоздать которую и хочет Бог сознательным усилием человека. И вся тварь, по слову Апостола, «совокупно стенает и мучится» и «с надеждой ожидает откровения сынов Божьих» (Рим. 8, 22 и 19). Отныне ничто не может разлучить Бога с человеком, кроме самого человека. Он вознесен над природным Законом, вынесен из плена смерти и тления, в подлинном смысле — спасен, и нет никакой силы в мире, способной отменить это событие и повернуть историю вспять. Самое время, таким образом, освобождается от плена вечного возвращения, от фатализма и резко меняет свою природу, впервые разделяясь в себе на прошлое, настоящее н будущее. И вся христианская жизнь становится ожиданием полноты обожения, второго Пришествия, грядущей Парусин, знаменующей торжество Эсхатона, когда времени уже не будет и будут Новое Небо и Новая Земля.

Между кенозисом и Парусией, первым Богоявлением в предельном уничижении и вторым пришествием в полной славе — свободное пространство для событий, собственно история как риск Бога о своем творении. И потрясающая сила Боговоплощения заключается в том, что, ничего не меняя в составе природного бытия, не нарушая его натурализованных порядков, это Событие вместе с тем меняет абсолютно все — в чем и сбывается именно Божественный характер риска христианской истории. Все в ней на грани райской и адской бездны и вместе с тем все идет своим чередом. Она является свободным творчеством человека и одновременно детерминирована продуктами его деятельности, его собственной «судьбой». Она перестала быть цикличной и развернулась как поступательный процесс, но не стала бесконечным прогрессом; в ней все виртуально развивается и растет и вместе с тем все чревато катастрофой; чем отважнее она устремляется в бесконечность, тем серьезнее чувствует конец. Этот конец неумолимо грядет, и вместе с тем он уже наступил, он вошел огненной молнией Воскресения Христа и стал всем своим мистическим содержанием вытеснять историю из ее имманентных ритмов и порядков через укрепление и рост таинственного тела церковного человечества…

Конечно, с того огненного момента, как Слово стало Плотью, человеческое бытие воистину предстало «грамматикой» Божественного откровения и «герменевтикой» Царства Божия, т. е. эсхатологией в настоящем смысле. Но человек получает доступ к постижению, конечных вещей и сроков не как мудрец и философ,

Стр. 130

а как личность, «облаченная» во Христа и лицетворимая Им. В этом основная особенность православного гнозиса, не мыслимого без аскетического преображения субъекта. Но в этом же, как представляется, и особенность постижения эсхатологии в русской мысли и в русской жизни.

Скажем сразу: там, где мысль онтически живет Христом, Им познает и самого Бога, и космос, и человеческую историю, она мыслит неизбежно в тонах близости Божьего дыхания, в чувстве и предчувствии причастия и призвания. В этом ее религиозный пафос и эсхатологическая взволнованность, но в этом же и опасность жгучего нетерпения и нетерпимости, категоричность и горячность духа, рискованный взгляд на историю как на лоно керигмы, арену конкретно-политической миссии Христа, вообще — искушение свести все богословие к христологии с неизбежной переоценкой Богочеловечности исторического процесса.

Ничто лучше не обрисует основной контур русской жизни, чем образ двух разбойников справа и слева от Христа.

Поистине, близость к распинаемому за наши грехи Богу невыносима и нестерпима. В близости от Его смерти нельзя не быть разбойником, притом либо благоразумным, либо безумным. Третьего не дано: срединное состояние «внутреннего человека» горит и выгорает болью и криком. Третьего не может быть, и для всякой человеческой «имманенции» это — настоящий апокалипсис. Как будет она в последнем огне воплями боли и стыда обнажаться при снятии «печатей» с таинств Царства, так и здесь, в земном обнажении памяти о Христе, «внутренний человек» слышит этот приказ: «иди и смотри» (Отк. 6, 7)… «…И всякий раб и всякий свободный скрылись в пещеры и в ущелья гор. И говорят горам и камням: падите на нас и сокройте нас от лица Сидящего на престоле и от гнева Агнца» (Там же. 6, 15 и 16).

Еще раз: здесь «выбор» может быть только жертвой памяти, ценой личности, и потому всякая тварная свобода стоит в безумии религиозного обнажения воли. Либо покаянное: «. . .помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое!» (Лук. 23, 42), либо злорадное: «. . .если Ты Христос, спаси Себя и нас» (Там же. 23, 39).

Напряжение этого выбора находится, можно сказать, в динамитной зависимости от духовной проясненности полюсов Причастия и отвержения. Но в любом случае жизнь как «гипотетическое бывание» здесь отступает и испаряется перед категоричностью сущего, и даже если эта категоричность ослабела в напряжении и изнемогла, она как «фон» душевной жизни не дает срединной моральной правде (оплодотворяющей гуманизм даже в богоотступничестве) стать твердой почвой созидания своего права, быть, что называется, культурой жизни. Память о Христе больше культуры и больше истории, она спешит все охватить раз и навсегда, понять всю тайну сущего разом, и эти ее бытийные максимальность и обнаженность с трудом структурируются и объективируются. Вот эту бытийную обнаженность в переливах

Стр. 131

ее свойств — отзывчивости, совестливости, исповедальности, выносливости в боли и страдании и т. п. — многие русские и нерусские люди умели усмотреть в народном этосе и национальной психее. Но были и такие (среди них один из самых зорких — как раз Г. Федотов), кто видел эту обнаженность и «всемирную отзывчивость» как источник и рассадник душевной несобранности и разбросанности, мечтательной беспочвенности, идейной податливости и вялости — свойств, дающих простор для непостоянства, неверности и измены.

Самый тип веры как будто распинается и двоится: то совлекая сверхчувственную реальность Святой Троицы в кенотически нисходящий мир чувственной материи, в безличное хтоническое болото природных стихий (Толстой как небывалый гений кенотизма), то зажигаясь эсхатологическим пламенем обновления, радикального протеста против стоячих вод жизни, исполняясь жаждой жертвы и немедленной огневой смерти. В любом случае, скептицизм мало свойствен русской душе. Ее огромная сила и выносливость словно бы не имеют точек опоры; нет терпения в труде, в созидании будущего. Упования веры легко отлетают в мечту и фантазию, а трудовые и строительные запросы и планы быстро перегорают жертвенным почином и пылом. Нейтральная среда быта, постоянно завихряющая суету житейских бурь в пошлость, здесь опустошается огромным разреженным пространством скуки, дури и хмари. Суета и пошлость не исчезают, а как будто сгущаются и сатанеют в жажде собственного «эсхатологического» конца и блаженства. Мы имеем здесь дело, так сказать, с репрезентативной формой наркотической свободы, празднующей свой пьяный экстаз и восторг уже на голом физиологическом субстрате эйфории. Где есть выносливость и энтузиазм, но нет терпения и трезвости— все идет прахом и даже плоды и удачи созидания и воспитания опережаются пафосом разрушения и перестройки. Не потому ли это так часто бывает, что бесы густо селятся как раз в местах, близких Христовой святости: где есть сильное нравственное сцепление, отзывчивость и совестливость, там притаились зависть и злоба и ждут разбойного часа, чтобы в приступе хулы и вандализма, так сказать, возгласить аминь топору и дубине. Во всяком случае, «категоричность» русской жизни как будто нарочно существует для того, чтобы любое большое дело и большое слово закончилось вывихом и переломом жизни. И это чувствуется, прежде всего, в эсхатологической теме.

Можно уверенно сказать, что в последние два века европейской философии русское эсхатологическое слово было наиболее творческим. Отчасти это связано с тем, что с повышением роли человека в интерпретации Богочеловеческого процесса резко падало метафизическое давление, которое испытывала тема «конца» истории со стороны судебной эсхатологии, со стороны апокалиптики. Раскованная и освобожденная от карательной и мстительной парадигмы эсхатология оборачивалась во многом сложной

Стр. 132

апоретикой и проблемой, разрешение которых зависело от того, как понималось призвание человека, задание истории, судьба космоса, наконец, самая Парусия — ее смысл, срок и предопределение.

Крупнейший философ идеи Богочеловечества В. С. Соловьев (1853—1900) разрабатывал эсхатологическую тему в категории теократии — благодатного накопления полноты христианской власти на Земле и грядущего Вселенского единства Церквей.

Вопрос о харизме власти со времени Хомякова и славянофилов был — и остается по сей день! — мучительной проблемой православия. Вопрос может быть сведен к следующему: кто является подлинным субъектом власти в историческом бытии, отвечающем эсхатологическому обетованию Царства Божьего? У В. Соловьева таких субъектов три: это Пророк, имеющий «власть» над будущим, Священник — хранитель сокровищ прошлого, и Царь, который в союзе с христианским народом полагает силу и крепость настоящего. Таким образом, в пребывающем единстве прошедшего, настоящего и будущего осуществляется христианская любовь, а в их различенности живет свобода. Окончательное Всеединство есть эволюционный переход полноты тройственной власти пророка и первосвященника к теократическим началам сверхнародного единства.

В. Соловьев с беспримерным артистизмом мысли привлек и обработал, кажется, весь мировой материал, чтобы вернуть христианскому храму облик вселенского Дома Истины. Это была грандиозная постройка, быть может, самая красивая и стройная из всего, что созидалось на этой почве, — и то, что эта постройка рухнула, видимо, свидетельствует об эсхатологической исчерпанности исторического типа веры, уповающей (со времени эллинистических исповеданий) на логическую связь Истории и Парусин.

Вообще говоря, вся европейская мысль XIX века мало эсхатологична и является живым выражением соблазна идеей эволюции и прогресса. Гегель, Шеллинг, Дарвин, Конт, Маркс, Вебер, натуральная теология — словом, все глубокое и все ценное, что было в культуре, представляло собой как бы эквифинальные моменты одного и того же «конца» — тотального утопизма сознания, благодаря которому всей эпохе удавалось жить и не слышать подземный гул катастрофы, не знать и не ждать ее. Конечно, были и нервозность, и «негодующие взоры», и «беспокойные воздыхания» и т. п., но все это было не чем иным, как иннервацией недостающей полноты жизни и своего рода эсхатологией гегельянства, веры в разумность действительности. . . Одинокий голос Достоевского, пророческими интуициями приоткрывший темные бездны свободы и нетерпения, был понят слишком психологически. Эсхатология бездны вытеснялась и заглушалась имманентным напором всех культурных сил, шумом «древа жизни», органическим мироощущением, имевшим, как казалось, все шансы — эволюционно или революционно, все равно! — «из себя» дорасти (допрыгнуть, наконец!) до идеальной цели, до совершенства и

Стр. 133

стать Всем. Нет настоящего понимания космической бездны Зла, которое вот-вот — о, если бы это увидеть апокалиптически! — обернется двумя мировыми войнами, морем крови и детских слез, настоящим поруганием образа человека. Нет этого ви́дения, и потому трагическая «музыка» свободы заглушается автоматическим ритмом «исторической закономерности», гипотетическими токами телеологии и прогресса, на которые и возлагается личное задание человека. Жертвенное и творческое терпение во Христе как единственная живая сила эсхатологии «снизу» разлагается словно бы на корню и становится болезненным дуализмом: с одной стороны, покорностью перед «объективной» реальностью и буквально поклонением науке, а с другой — необузданной самоуверенностью в мечтаниях и готовностью к «штурму любого неба». Происходит незаконное перераспределение онтических порядков свободы, которое в своих итогах подменяет подвиг веры и молитвы познанием так называемой необходимости. И чем меньше веры и молитвы, тем глубже и сильнее эта необходимость, тем она «онтологичнее».

У В. Соловьева эволюционный оптимизм вписан в могучую идею Всеединства, и есть своя правда в его проекте теократии, правда не текста, а контекста.

Соловьев был последний великий философ христианского просвещения и остро чувствовал дух культурного вандализма, революционно носившийся над гребнями социалистических и консервативно-националистических волн. Эту красную и черную опасность он хотел остановить незыблемой властью тех ценностей, которые принадлежат к более глубоким слоям сущего, нежели социальный и национальный мессианизм. Но априоризм идеи Всеединства был тяжелым бременем для этой задачи, особенно тяжелым для оправдания власти. Ведь природа всеединства постулировала компромисс Кесаря и Бога, в то время как Основоположник духовной власти разделил эту власть раз и навсегда. На зыбкой почве компромисса решать вопрос приходилось с помощью искусственных институциональных конструкций типа утопического союза русского Царя и римского Папы. Увы, нелепая и даже смешная затея!

В самой природе власти гнездится демон расширения и окрыления себя ценой (и жертвой!) другого — гордыня самоутверждения, не смирившееся с Божьим миром и Божьей мерой воли к господству и владычеству, одержимость властью. Строго говоря, теократическая доктрина Царства Божьего противоположна эсхатологии. В Царстве Божьем нет власти, нет идолов и авторитетов и единственной формой «господства» является свободная любовь — пленительная «власть» благодати Божьей. Но поскольку эта благодать имеет во Христе человеческий удел, она сообщает и земной власти двуцентричную, харизматическую и демоническую ипостаси. Говоря иначе, граница разделения власти Кесаря и Бога предстает как подвижная сфера творческой воли, отбора п освящения целостной природы власти, т. е. культа, закона и

Стр.134

авторитета вместе с их имманентными коррелятами — послушанием, уважением и любовью». Вот почему любая институализация власти оборачивается жгучим искушением и соблазном, областью вероломства и коварства, подлинно бесовской диалектикой одержимости и насилия. В этом смысле непогрешимый авторитет папизма в католичестве, либерализм протестантизма и духовный монархизм в православном опыте являются моментами исторической недоношенности соборной любви во Христе, т. е. формами политического рабства — соответственно перед самодержавием принципа, самодержавием плебисцита и самодержавием кумира и вождя…

Соловьев был поистине непревзойденным системократом и даже Христа видел только как носителя Логоса. Поэтому теократия Соловьева не доходит до конкретной истории, до трагедии времени и личности (характерно невнимание к главному в творчестве своего друга Достоевского). И прав Бердяев, говоря, что «у Вл. Соловьева богочеловеческий процесс бестрагичен, между тем как он трагичен»’5. Проблема «тварной свободы», ее эсхатологической судьбы не продумана до конца, и весь проект в завершающих линиях, хромая на обе ноги, впадает в магию и оккультизм — эти «ортопедические» приставки недоношенной эсхатологии. (Уже в знаменитом трактате «Смысл любви» В. Соловьев с головокружительной смелостью исследует идею оккультной эксплуатации пафоса половой любви в целях посюстороннего бессмертия!)

Катастрофа не замедлила сказаться и коснулась всей вдохновенно продуманной умственной постройки. Рухнуло не здание — скорее, провалился фундамент, та многовековая почва гуманизма и прогрессизма, которая исподволь была уже сплошь отравлена горючими газами надвигающихся катастроф.

Это было настоящее сокрушение духа, пережитое Соловьевым не критически, а панически. Из-под обломков теократических развалин во весь рост встала фигура антихриста в псевдоапокалиптическом гриме тонкого лицедея и утописта, мастерски овладевшего «бисерными играми» культуры и свободы и даже проникшего в святая святых Храма.

В одной из статей о Соловьеве Г. Федотов тонко подметил, что «роковым последствием подобной установки, когда она приобретает власть над духом, особенно в эсхатологически напряженную эпоху, как наша, является подозрительность к добру» 6. Не то беда, что люди идут ко Христу путем мытаря и разбойника, а то, что, шарахаясь от антихриста, попадают в объятия дьявола, т. е. «утверждают грех во Христе.. .» И тогда «мистицизм без любви вырождается в магию, аскетизм — в жестокосердие, само христианство в языческую религию мистерий» 7.

Хотя эта темная тень легла лишь «по краям» пошатнувшегося церковного сознания Соловьева, но мятежный профиль «Святого, не верующего в Бога» и совсем уже страшный призрак сатаны как «ревнителя церкви» вдохнули в предсмертную смятенность

Стр. 135

великого мыслителя настоящий ужас, а может быть, и позвали смерть. Во всяком случае, есть в календарном совпадении смерти Соловьева и Ницше почти в один день в августе 1900 года как будто вещий ассонанс рокового излома двуликой и двусмысленной вершины гуманистического духа, задохнувшегося на эсхатологической высоте.

Здесь будет уместно сказать, что перед тем как христианский гуманизм опустился в самые низины демонических инспираций и испытаний, он загорелся таким ярким костром, какой едва ли мог уже ожидаться на рубеже XX века. Мы имеем в виду вдохновенную идею, скорее даже проповедь, с которой обратился к миру Н. Ф. Федоров (хотя в контексте темы следует говорить не о пламени, а о пепле).

Н. Ф. Федоров (1829—1903) поистине с визионерской силой видел всю историю человечества под знаком нарастающего восстания сынов на отцов. Эту роковую поступь входящей в мир свободы (кровавый след которой фрейдизм вскоре впишет в парадигму «науки») Федоров воспринял с исключительной духовной глубиной. Его центральная интуиция — это память и плач обо всех умерших на Земле и оглушительная, словно бы скованная судорогой ужаса ненависть и неприятие смерти. В этой невосприимчивости к глубине и правде смерти сказалась сила самой «ереси жизни», тех «глубин сатанинских» (Отк. 2, 24), вне которых нет никакого подхода к пониманию масштаба катастрофы грехопадения человека и эсхатологической тайны воскресения и спасения.

Как в таких случаях бывает, недостаток эсхатологического зрения начинает восполняться утопическими видениями гуманизма, «ересями ума», в данном случае — идеей «предустановленной гармонии» и верой в самодостаточную силу труда и науки. В сущности, здесь эсхатологически освящается материя природы, и как материалист Федоров верит в возможность абсолютной сублимации сексуальной энергии в энергию «имманентного воскрешения». Эта-то вера и преформирует христианскую эсхатологию в хилиастический горизонт союза труда и науки в «общем деле» борьбы за воскрешение отцов. Так пророческое обетование и непреложность Божьего Слова библейской и христианской апокалиптики прелагаются в некую «педагогику» Бога, Его предупреждающий жест. А это значит, что Воскресение Христа — не огненное прободение самого времени и космического тела, а лишь призыв и почин в подвиге воскрешающего труда.

Планетарный проект «патрофикации», по Федорову, есть «Божье веление и человеческое исполнение», поэтому «зритель безмерного пространства… должен сделаться их обитателем и правителем» 8. Соблазн этого грандиозного проекта состоит в том, что церковная ортодоксия целиком становится ортопраксией и традиционному созерцательному христианству противопоставлена тотально-трудовая активность. Однако такая ортопраксия понята

Стр. 136

столь радикально, что в проекте «имманентного воскрешения» не остается ни грана «пространства» для благодати, таинств, для духовного делания, исканий и молитвы. Можно даже сказать без лишней эмфазы: в пафосе борьбы за абсолютную власть своего дела Федоров заменяет теократию Соловьева настоящей танатократией — диктатурой погоста, и вся она, исподволь пропитанная, так сказать, запахами сурового и смрадного тоталитаризма, лишь тем не ужасает, что слишком в целом фантастична. Религия Фаворского света с этим проектом, во всяком случае, никак не вяжется.

По общегуманистическим основаниям проповедь Федорова должна быть воспринята в ряду крупнейших утопий XX века как псевдоэсхатологическое завершение проектов Сен-Симона, Фурье, Конта. Но оставаясь на почве христианской церкви, религиозный активизм Федорова, по справедливому приговору о. Г. Флоровского, «впадает в исключительность самого крайнего оптимического пелагианства»9. Можно и впрямь согласиться, что «ничего не изменится, если умолчать о Боге» 10.

Но именно дух православия наделил Федорова вдохновением и энтузиазмом такой религиозной высоты, на которую никогда не поднималась человеческая мысль. Можно сказать, что этика Федорова поглотила эсхатологию и стала ею по призванию человечества на дело «общей жертвы», полностью и окончательно искупающее «грех имманентизма». И это — едва ли не главный русский подвиг и одновременно — главный русский соблазн. Недаром Н. Федоров внушал неодолимо двойственное чувство сразу и острого неприятия, и словно бы парализующего благоговения самым разным русским людям — Достоевскому, Соловьеву, Толстому, Циолковскому, Бердяеву, Флоренскому и др. Г. Федотов не был исключением.

Синтез беспощадного реализма и дерзновенной мечтательности, отлитый в форму абсолютного нравственного свершения, — это едва ли не архетип русского сознания, его, так сказать, подсознательный «И». В отношениях между реальностью и идеальностью «русский дух», видимо, усматривает больше сходства, нежели различия. Может быть, поэтому огромная чувствительность и категоричность вовлечения почти фатально сближают полюса сущего и должного, полагая в качестве «конвергенции» некое псевдобуддийское бытие — реальность, которая легко теряет статус «действительности» и превращается в «чистую форму», позволяющую манипулировать собой по любому смысловому заданию и проекту. При этом дематериализуется именно реальность, она превращается в символ, в некий «единый идеологический текст», а моральная сторона задания — зов и боль совести — начинает деспотически попирать субъекта и переживается как сакральная необходимость. Не то странно, что в одном и том же сознании легко уживаются безразличие и беспокойство, героизм и уголовная низость, сонливость и встревоженность души, а то, что вся эта неопределенность и недооформленность направлена на становление

Стр. 137

беспредметной действительности и, намагничиваясь от нее, приходит к эсхатологическому краю и срыву.

В отношении Федорова удивительно вот что: с той поистине Голгофской высоты сострадания, на которую взошел этот аскет, ему открылось новое понимание сущего как эсхатологической реальности Отца и Сына, реальности жертвенного духа любви, послушания, свободного служения, той реальности, которая проваливалась и оскудевала недостатком Святого Духа в имманентных порядках природы. Бог есть любовь между Отцом и Сыном, а значит, Он есть Бог истории, человека, Бог сострадания и той жизни, в которой свобода обоснована любовью не только сущностно, христологически, но и функционально, антропологически. Удивительное открытие, больше коперниковского переворота, подлинное обновление Иоаннова Евангелия, заболоченного двухтысячелетней философской гнозой о Творце и твари! И как ни дико говорить, но это открытие осталось незамеченным именно по особенностям «русского духа», взволнованного не самой этой эсхатологической реальностью, а ее немедленной священно-исторической и утопической «верификацией». На этих путях обновленная гением Федорова тайна Царства Божьего, нуждающаяся лишь в том, чтобы ипостазировать земную любовь, быть концом (судом!) имманентной ограниченности и, как говорили православные отцы церкви, сиять и «радостотворить жизнь», эта тайна неизбежно совлекалась в ересь хилиазма, и на этом нравственном плацдарме разворачивала эволюционную парадигму терпеливых и осмотрительных задач и заданий любви в революционный проект борьбы за «общее дело», властно обещающий скорую и окончательную победу. Вот и заряжен «русский дух» новым напряжением полюсов, чтобы со всей застоявшейся силой налечь на очередной «эсхатологический» горизонт… и провалиться в историческую пустоту.

Н. А. Бердяев (1874—1948) в этом отношении есть колоритнейший тип русского мыслителя. Нужно сразу сказать, что динамизм бердяевской мысли, ее беспримерный синтезирующий темперамент исключают, конечно, всякое псевдобуддийское позевывание, но огромная потребность в энтузиазме и в экстазе идет рядом (это не раз автобиографически подчеркивал сам философ 11) с «демоном трезвости», с острым, докетически брезгливым отвращением к действительности. Это «отвращение» и определяет действительность как «чистую форму» творческого воображения и революционного преодоления.

Действительность есть «неутоленная тоска», временность и смертоносность.., и такая онтология — не исток и не исход мысли, не принцип и не метод, а a priori личности, точнее — сам метафизический тип личности, полагающей абсолютно сущее как свободу и только свободу, безначальную и вездесущую, свободу «прежде» Бога, «глубже» и «больше» Бога. Понятно, что такая

Стр. 138

личность ищет свою персональную эсхатологию и хочет ее обосновать.

В этом смысле весь мир объектов у Бердяева вообще не является последней онтологической реальностью, но лишь состоянием Духа, отчужденного от себя и в меру отчуждения объективированного физической, магической, оккультной и всякой иной необходимостью. Дух же есть несотворенная свобода, таинственно имманентная человеку. Вот почему Бог открывает себя и в Сыне, и в Духе, и в пророках, и в творческом подъеме личности. Он ждет своего откровения в человеке, и у человека только один ресурс теофании — через творческое потрясение и экстаз. В элементе экстаза эсхатология есть не только перспектива неопределенного конца мира, но горизонт каждого мгновения жизни. «В каждое мгновение жизни нужно кончать старый мир, начинать новый мир. В этом дыхание Духа» 12.

Собственно, этот подход является революционным преодолением эволюционизма, утверждающим в завершающих линиях эсхатологию как радикально открытую антропологию. Здесь главная федоровская идея является настоящей находкой, и Бердяев подчеркивает: «Гениально у Н. Федорова то, что он, может быть, первый сделал опыт активного понимания Апокалипсиса и признал, что конец мира зависит и от активности человека. Апокалиптические пророчества условны, а не фатальны, и человечество, вступив на путь христианского „общего дела», может избежать разрушения мира, страшного суда и вечного осуждения» 13.

Эта мысль близка, как мы увидим, и Г. Федотову, а у Бердяева она получает предельно экзистенциальную интерпретацию. Он понимает: ложь ортодоксальной эсхатологии именно в том, что в ней объективация ада ставит под знак апокалиптического террора всю духовную жизнь личности и, прежде всего, свободу. С этим смириться нельзя, но и пересматривать традиционную эсхатологию тоже опасно. Ведь тогда нужно пересмотреть и «статус» Бога, и все теодицеи. И действительно, у Бердяева Бог не столько Бог обетования и спасения, сколько Творец, притом соработник креативной свободы, и именно этой креативностью Он спасает мир от гибельного потока объективации. Великое открытие Федорова обедняется на целый порядок, зато эсхатологическая реальность в диалектике категорий Творца и твари, господства и рабства на два порядка поднимает остроту исторической проблематики.

Можно сказать, что эсхатологизм Бердяева актуализирован подменой действительности чистой возможностью, за счет которой угасает и отменяется становление и резко обостряется проблематика трансцендирования. Спасение творчеством в этом смысле понимается не в порядке созидания культуры, а как искупление и преодоление подавленности грехом и злом, в порядке, так сказать, энтелехии свободы.

Об этом у Бердяева много сильных, часто сверкающих слов, можно сказать, что об этом он только и говорит, но на всех путях

Стр. 139

его темпераментного красноречия остается неясным, почему и как человек, выпадая через творческое потрясение из мира необходимости, попадает в Царство Божие преображенным.

Неясность эта капитальна и распространяется на мысль, на предмет мысли, на метод и даже на личность философа.

Н. Бердяев не только философ свободы, но свободный философ, может быть, небывало свободный. Если В. Соловьев и Н. Федоров еще выступают в рамках сogitо как конструкции субстанциальной всеобщности, то экзистенциальный базис метода Бердяева требует априоризма ко всякой предметности и ко всякой истории. Здесь Бердяев — ученик Канта и почитатель Ницше. И в то же время трансцендентальная аналитика существования априорно включена в христоцентрическую метафизику как идеал и транссубъективный предел ее имманентного опыта. Получается, что на вопрос, как совершается объективирование «чистой возможности», как конкретно осуществляется вхождение свободы и новизны в мир, Бердяев отвечает: через субъекта и субъектом — но не в духе феноменализма (Кант), или солипсизма (Фихте), или фикционализма (Ницше), а в духе, так сказать, парадокса персонализма: силой веры во Христа. Этим блестящим, хотя и непоследовательным ходом Бердяев порывает с гносеологизмом и вступает в область «экзистенциальной диалектики божественного и человеческого». Благодаря такой непоследовательности Бердяева, транссубъективная интерпретация христианства обретает универсальный профиль острейшей жизненной актуальности. Можно сказать, что его христианство есть эсхатология существования — радикальная символическая объективация трагедии индивидуального сознания. Именно символическая, ибо она не достигает самой действительности и остается исключительно в сфере идей. Это и понятно: онтологический принцип эсхатологии «момента» есть принцип дискретности, и этот принцип противоречит органической связи, требующей для любого процесса действительности построения последующего через предыдущее. Без органической связи действительность не становится конкретной. И даже если допустить, что отдельные моменты позволяют сращивать эсхатологию в пульсирующее единство, целостность этого единства остается символической.

Христология Бердяева символична, она не касается наиболее трудной проблемы христологии «снизу», и Бердяев действительно не знает и не чувствует Христа как Иисуса из Назарета, что делает его эсхатологию не столько христианской, сколько платонической. Конечно, универсальная структура такой эсхатологии конкретизируется и направляется историческим пониманием христианской миссии в мире, но за пределами такого понимания остается все то, что не входит в символику эпохи, в горизонт актуальности и исторической взволнованности. Вот почему за чертой экзистенциальной эсхатологии остается евхаристическая форма свободы, земная церковь как реальность и действительность: авторитет, таинства, молитвенный и аскетический гнозис…

Стр. 140

Спору нет, эсхатологическая миссия Святой Троицы в богочеловеческом процессе в наибольшей степени принадлежит Святому Духу, но упор на «эпоху Третьего Завета» отрывает пневматологию от христологии и эклезиологии и поглощает христианский гнозис антропологией. Это не проходит даром: малейшее невнимание к правде органического бытия, к проблематике становления есть небрежение величайшей тайной евхаристии, тайной жертвенной плоти и крови Сына Человеческого. За этим небрежением таится ядовитое начало гибриса — забвение, что «грех в мир вниде». Здесь, в отрыве от кенотического Христа, неизбежна подмена пневматологии духом диалектики, актуализацией пределов имманентного завершения: философией эроса и мессианским мудрованием.

У Бердяева экстатическая свобода не только вытесняет, но как бы поглощает евхаристическую. Он не чувствует и не может понять «серафимовскую эсхатологию» благодатного обожения, созидаемую духом молитвы — последним неотчужденным «языком» экзистенции — «ничесому же посреде сушу». Это не значит, что Бердяев не молится, но он не может увидеть эсхатологического величия молитвы, ее «слезную» примиренность с Божьим миром, ее «небрезгующую» жертвенную открытость ко всему живому. Эту последнюю позицию «сокрушенного сердца», вошедшего в терпеливое ожидание, в нищету индивидуального дерзания, — «ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными» (Рим. 8, 26), — вот эту «невестность» души, в муке и боли покаянной любви приготовляемую для Бога, для принятия даров, Свыше подаваемых и закрепляемых «снизу» теплотой надежды и близостью Божьего дыхания, Н. Бердяев чувствует мало и, прямо сказать, литургически слабо.

Тем самым возбуждается проблематика протестантствующей души, и в каком-то неявном смысле Бердяев повторяет на почве православия опыт лютеровского протеста против засилия «догматического законничества» (уступая, конечно, ему в глубине религиозного чувства, но превосходя в широте религиозной герменевтики). Отвергнутый во имя свободного богомыслия, церковный опыт возвращается в порядке «обратной связи» роковым соблазном ереси, и как это ни парадоксально, но мысль Бердяева — через самочинное сближение свободы и благодати, гениальности и святости, экстаза и подвига — впадает в очень тяжкое искушение переступить непереходимую грань, разделяющую тварное и нетварное, а сказать сильнее — в соблазн слить неслиянное. Дерзновенное оправдание человека творчеством в богочеловеческом процессе грозит обернуться, по острому определению Н. А. Лосского, «мракобесием свободы». Ведь если свобода как познанная необходимость имеет своим эсхатологическим концом царство науки, то свобода как нежелание знать необходимость (антитеза Бердяева) должна завершиться дионисийской одержимостью и сладострастием космического отрицания.

Стр. 141

Пока экзистенциальный персонализм Н. Бердяева остается христоцентричным, он на непосредственной периферии церковного опыта, в свободе самооопределяющейся личности предстоит, без преувеличения, гениальной пропедевтикой сознательного религиозного обращения, можно сказать — своеобразной эсхатологией оглашения. Без этого момента пути христианство как религия свободы неизбежно вырождается в религиозный пиетизм и морализм, в сакрализованное мещанство. И здесь Н. Бердяев, может быть, как никто другой национален и народен именно в религиозном смысле. Ибо каждый народ имеет свой ключ к христианству, и опасность русского религиозного максимализма получает в философии Бердяева, так сказать, первоклассную чеканку христолюбивого свободомыслия. Он здесь — подлинно «Кант» русской эсхатологической мысли. Но как только радикализируется проблематика персонализма, мысль тотчас дистанцируется от церковного опыта и оборачивается абстракцией взволнованного имманентизма, набором революционного пустословия, из которого выветрено всякое терпение и остался голый фанатизм бунтующего ума и протестующего сердца. Как ни тяжело сказать, но у этого «настроения» бердяевского духа напряженное отношение именно к Крещению, к «обрезанию» тварной свободы. Литургическое «Оглашенные, изыдите!» здесь воспринимается в тонах обиды и протеста. Благоразумию «разбойного чувства» недостает глубины покаяния, без которого персоналистическое одиночество вырождается в метафизическое сиротство, в не-до-верие, не-до-вольство и тотальную вражду с миром.

У Бердяева, в строгом смысле, эсхатологии нет, она элиминируется экзистенциальной катастрофой неподлинности. Экзистенция и есть эсхатология без Креста — страх недовоплощения, а не ужас богооставленности. Не решена «проблема» любви как последней неотчуждаемой в Боге свободы, свободы не твари от Творца, а Сына от Отца: послушания не как подавленности, а как Благоговения. Ведь свобода без любви и Креста опасна гордостью и профанацией святости; и в конце концов неясно, что творит человек, кому он отвечает в экстазе и не сам ли с собой уже нарцистически разговаривает.

Между экстатической одержимостью и христианской духовностью стоит Крест, на котором распинаемая боль любви освобождается для сил и энергий эсхатологического воскресения — не только духовного, но полного — телесно-духовного. Крест есть последняя ступень, огненная мета духоносного порыва плоти, еще несущей «в себе» вдохновение с возможностью просветления. За этой бытийной метой порыв уносится в демонию, в распыляющую дух и плоть оргийность. И реальность этой демонии есть как раз «обратная сторона» эсхатологической реальности: карающий и судный час Апокалипсиса, час страшной мировой операции по спасению, «година искушения, которая придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле» (Отк. 3, 10).

Стр. 142

Яснее всех, пожалуй, усваивает эту эсхатологическую диалектику С. Н. Булгаков (1871 —1944), в богословии которого восстанавливается неразличимая у Федорова и Бердяева грань между «веком сим» и «жизнью будущего века», так же как устраняется неразличимость апокалиптики и эсхатологии.

С. Булгаков с беспрецедентной, может быть, для всей русской философии силой воспринял религиозную ценность бытия, и потому его переход от философии к богословию был воистину онтологичен. Этот сдвиг есть как бы распятие субъекта познания, который, проецируя себя на собственные возможности, вместе с тем полагается — не гипотетически «через» мысль, не категорически «через» страсть, не аффинитивно, говоря языком классического гнозиса, — всем евхаристическим «составом тварности» на содействие животворящего Духа. Благодаря этому расширяется горизонт историчности как таковой, и ее эсхатологический момент своим сокровенным концом во всей его подвижности входит в субъекта и меняет «меру» и «модус» его исторической принадлежности, одновременно и сохраняя и обновляя его наличность и налично-экзистенциальную целостность. «.. .Весь мир есть собственность я, и природа есть глубина моего собственного духа, распахивающая передо мной свои сокровища». Однако двоица «субъект— объект» не останавливается на двойственности, а ведет к троице. Субъект не просто отражает, а опознает, «вспоминает» и познает реальность как «свою», так и природы, или же, «что одно и то же, он чувствует силу бытия, идущую из него и возвращающуюся к нему, и эта „животворящая» сила и есть, собственно, существование „в душу живу», жизнь, реальность, бытие» 14.

Так бытие перестает быть просто идеей или представлением, но возвращает себе лицо, оно есть бытие кого-нибудь и бытие ипостасное и логосное.

Революционная критика традиции и ее романтическая реабилитация здесь оказываются одинаково односторонними и требуют аскетического погружения ума внутрь предания: молитвы как глубочайшего гнозиса, трезвого терпения и ответственности за все бывшее, пребывающее и имеющее быть. На кресте христианского гнозиса, иными словами, распинаются предвзятость и предпосланность феноменологии категориального антиномизма; бытие как алогичность и бытие как логосная разумность таинственно для философского онтологизма связываются силой Святого Духа, и в личности «субъекта» знания не остается места для без- или подсознания, как не остается предпосылок для сознания in actu и in potentia. Это значит, что то, что воспринимается, и то, чем воспринимается, становятся виртуально одним и тем же, и благословение того, что есть, оказывается не менее свободной и творческой установкой, чем заданность на перестройку и обновление.

Это крайне важно для понимания именно эсхатологического чаяния, в элементах которого вселенский Крест примиряет все «субстанции» бытия, — и становится ясно, что теургическое искусство и теократическая власть у В. Соловьева, труд, наука и хозяйство

Стр. 143

у Н. Федорова, свобода и творческий экстаз у Н. Бердяева и т. п. — логически неисследимы, не имеют «конца» в себе, что этот «конец» вещей суть предел человеческой конечности, тот «край плоти», та «стена времени», в коих замкнуты человеческая имманентность и историческая исполненность. Н. Бердяев остро почувствовал эту трагическую приговоренность философии «конечных вещей» к антиномизму, к пустой бесконечности диалектических синтезов и пошел на риск беспрецедентного углубления свободы, постулируя ее нетварную сущность. Но обретая на этом пути глубокое субъективное чувство Бога, он, увы, часто терял веру в Божий промысел и мужественно признавал бессмысленность мира и человека, их богооставленность 15.

Богословская мысль С. Булгакова предстает в этом отношении наиболее зрелым продолжением линии учения В. Соловьева о Богочеловечестве, выправлением ее утопического изъяна. Конечно, у Булгакова, глубоко усвоившего софийный строй вселенной, ее таинственную мощь и отзывчивую самобытность, нет победы над антиномизмом космоса. Антиномизм не преодолен, а скорее возведен к своему пределу—даже с риском внести его в надмирную реальность Святой Троицы (печать не преодоленной в его софиологии «сотериологической» функции диалектики, т. е. застывшего онтологизма), но это риск не гнозиса, не метода, не свободного «подвига», а молитвенный стон самой распинаемой ереси жизни, знающей свой неразмыкаемый грех и стенающей Богу у последней черты: «Господи, да будет воля Твоя». Вот почему у О. С. Булгакова единственным оправданием христианского гнозиса и единственным упованием христианской жизни выступает благодать, в свете которой он находит историческое оправдание и мистической нервозности Соловьева, и хилиастической страсти Федорова, и творческого нетерпения Бердяева — вообще всему взволнованному и страждущему Космосу. И поскольку энергия благодатного света сообщается человеку и делает его причастником таинств, она может быть познанием «начал» и «концов» вещей, герменевтикой Царства, хотя совершенные богознание и боговидение остаются тайной «восьмого дня», сокрытой под семью эсхатологическими печатями. Эсхатология у Булгакова, таким образом, совпадает с творческим призванием Церкви — хранительницы таинств, «Невесты Агнца», соединяющей божественную благодать с человеческой свободой. Присутствие благодати в человеке есть максимальная стяженность его тварной личности в нетварности Божьего света, ософиение природного мира как явного и скрытого тления, и это ософиение достигается не эманацией эсхатологического или наркотического самобытия свободы, а сознательным литургическим сотрудничеством Бога и человека, синергией промысла и подвижничества. Эсхатология и здесь воспринимается не фаталистически, а динамически, но снятие с мировых вещей их конечной судьбы, эсхатологической грани, да в целом и все это космическое «mensuration ad rem»— снятие «мерки» с вещей — стоят в зависимости от того, как и насколько

Стр. 144

наша тварная природа терпит и надеется, послушничает у «входа» и «стучится в дверь», чтобы быть, по слову Апостола, «светом в Господе» (Еф. 5, 8). «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос» (Там же. 5, 14)—вот эсхатологическая максима жизни, примиряющая софийную кротость равного себе бытия со свободой революционного дерзания.

Это есть эсхатология риска, притом именно Божьего риска; она открывается и спасает только в свободе и только через новое рождение личности. Поэтому все расценки, критерии и приговоры последнего суда — над политикой, хозяйством, искусством и культурой — конкретно выявляются не эсхатологически, а исторически. Они не окончательны, а относительны, и в пределах своей заданности остаются в элементе человеческой свободы, т. е. на совести каждого. Иначе, по Булгакову, и нельзя в христианском промышлении, ибо совесть и есть тот динамический момент тварной Софии, силой и судом которой приходит в движение «общее дело» Бога и человека. Совесть — «зеркало» Софии нетварной, в каковом тварь видит свой образ и подобие. Вот почему переход историзма в эсхатологизм трансцендентен культуре как таковой, но имманентен ее оцерковленности. Этот переход, иными словами, стоит под знаком не только негативной свободы (совести), но и благодатной свободы (любви), под знаком евхаристической ответственности, определяющей, кто идет в воскресение света и есть ли чему воскресать.

Это, пожалуй, один из самых глубоких моментов понимания Булгаковым евхаристической природы человеческой конечности, самой смертности как таинственной развернутости жизни в глубину эсхатологической мистерии крестного подвига Христа.

Удивительно ярко это раскрывается о. С. Булгаковым в работе «Друг жениха: О православном почитании Предтечи» (Париж, 1927), составляющей часть трилогии о Богочеловечестве. В этой работе пересматривается богословский смысл темного вопроса Иоанна Крестителя, заданного им через двух послов к Иисусу из тюрьмы накануне смерти: «Ты ли Тот, Который должен придти, или ожидать нам другого?» (Мат. 11, 3). Этот страшный вопрос, которым отменялся весь жизненный подвиг Предтечи и Крестителя, традиционная экзегеза объясняла психологическими и натуралистическими мотивами тюрьмы и близостью казни. Но этому противоречила реакция Спасителя, не давшего прямого ответа, но заключившего: «Блажен, кто не соблазнится о Мне» (Там же. 11, 6). И лишь отправив послов с этим ветхозаветным приветом Другу, Христос обратился к народу с огненным Словом: «Истинно говорю вам: из рожденных женами не восставал больший Иоанна Крестителя; но меньший в Царстве Небесном больше его. От дней же Иоанна Крестителя доныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают его» (Там же. 11, 11 —12).

Прозревая в смятенном сердце Иоанна всю темную бездну сомнений и богооставленности, Спаситель знал духовную мощь и окончательную победу Своего Друга, как знал и то, что только

Стр.145