Илл.: Александр Виноградов, Владимир Дубосарский. Лето. /Тетраптих «Времена года русской живописи.»/ 2007 г.

Евразийство как в момент возникновения, так и в наши дни, ассоциировалось с политикой. Современные исследователи в первую очередь рассматривают евразийство как политическое течение, в наши дни оно интересно для многих именно с точки зрения политических идей, а иногда – и в качестве готового политического дискурса, который можно внедрить в ту или иную идеологическую систему. Такое использование евразийства не вполне оправдано и даже некорректно, поскольку политическая составляющая евразийства не была его главным стержнем. Скорее сама атмосфера того времени была политизирована настолько, что любое культурное начинание приобретало полититические формы, деформировалось в условиях политических амбиций, ожиданий, страхов, проклятий и угроз. Тем не менее, необходимо выделить основные направления евразийской системы идей, даже если это на первый взгляд окажется несколько неожиданно.

В данном случае я хочу развеять некий миф о евразийстве, который возник еще в эмиграции и до наших дней он, подобно снежному кому, двигавшемуся с горы, прикатился, обросший разного рода ассоциациями и неожиданными, порой нелепыми мнениями. Если внимательно и непредвзято изучать евразийство как таковое, то неожиданно может оказаться, что темы евразийство и литература, евразийство и религиозная критика, философия, география, антропология …. – должны ассоциироваться в первую очередь, а политика должна мелькать на заднем фоне, не составляя фон, а именно появляясь и исчезая на фоне всего остального….

Позволю себе привести высказывание одного из самых известных и уважаемых исследователей евразийства, А.В. Соболева, автора статьи «О евразийстве как культуроцентричном мировоззрении»: «Неудачная политическая деятельность евразийцев стимулировала их культур-философскую мысль, по которой мы можем судить о невостребованных возможностях дореволюционной русской культуры[1]. Соболев является одним из тех (немногих) авторов, который рассматривал евразийство вне контекста политики. По моему убеждению, именно этот подход является самым продуктивным. К сожалению, в настоящее время практически не существует работ, в которых евразийство рассмотрено в связи с литературой[2]. Так что в данном случае тема «евразийство и литература» похожа на открытие евразийской Америки, открытие самоочевидного, и, одновременно, малоисследованного, лежащего на поверхности, видимое всем, и одновременно – скрытое от внимания многих. Среди главных действующих лиц я выделю только двух евразийских лидеров – П.Н. Савицкого и П.П. Сувчинского, поскольку говорить о филологе-профессионале Н.С. Трубецком необходимо в отдельной статье[3].

Петр Петрович Савицкий (1895-1968) молодой географ и экономист, страстно увлеченный поэзией, более того – сам поэт. Родное село П.Н. Савицкого – Логовики, Лубенского полка Малороссии, о котором он писал Г.П. Струве в 1957 г.: «в истории этого полка большую роль играл мой предок – поэт и писатель – Степан; годы жизни: 1684-1751)»[4]. О том, что Савицкий придавал большое значение своему происхождению, говорит факт избрания им псевдонимов: П. Логовиков и Степан Лубенский. В 1960 г. Савицкий опубликовал цикл стихов под псевдонимом П. Востоков. Свои ранние поэтические опыты он не публиковал, хотя показывал некоторым знающим людям, например, Глебу Петровичу Струве. Глеб Струве в связи с его поэтическими и евразийскими увлечениями посвятил ему замечательное стихотворение, которое было напечатано в журнале «Русская мысль»:

Полубезумный светлый взгляд

Таит упорный, страстный вызов,

А пальцы нервно теребят

Бородку загнутую книзу

Лукавый византийский рот –

Уста пророчащей Сивиллы –

К Праматери благой зовет,

Назад от мачехи немилой

И взор провидит сквозь туман, –

За углем, марганцем и медью, –

Как император Юстиньян

Молился о своей победе[5].

Как евразиец Савицкий дебютировал со статьей «Европа и Евразия (По поводу брошюры Н.С. Трубецкого «Европа и человечество»), которую поместил в журнале «Русская мысль» (София, 1921. Кн. 1/2). П.Б. Струве, возобновив в эмиграции свой журнал, предложил Савицкому должность технического редактора. Имея довольно широкие полномочия (например, он написал предисловие «К старым и новым читателям «Русской мысли», журнала в эмиграции), Савицкий поместил первую евразийскую работу в «Русской мысли» и даже надеялся сделать журнал проевразийским. Одновременно, в том же журнале он поместил свою статью (под псевдонимом Петроник) «Идея Родины в советской поэзии», в которой анализировал стихи Блока, Клюева, Есенина и ряда других поэтов. Первая статья Савицкого неоднократно переиздавалась, а вторая, помещенная в том же журнале, не переиздана до сих пор[6]. Савицкий стал одним из трех евразийских лидеров, а после неудачи с «Русской мыслью» (П.Б. Струве стал непримиримым врагом еще до выхода первого сборника «Исход к Востоку»), евразийцы начали собственную издательскую деятельность. Евразийство интенсивно развивалось до 1928 г., но после кламарского раскола 1928-1929 г. в духе первоначальных идей развивается только Пражская евразийская группа под руководством Савицкого. Он становится фактически единственным лидером, одновременно продолжал успешную академическую карьеру ученого-географа и экономиста. За свои убеждения Савицкий пострадал, сначала при оккупации Чехии гитлеровской Германией, потом, после прихода советских войск, был депортирован органами СМЕРШ в СССР и провел в заключении 10 лет. После возвращения в Чехию издал сборник стихов, за которые был вторично арестован и выпущен на свободу под давлением мировой общественности. В частности, за Савицкого вступился Бертран Рассел.

Второй основоположник евразийства, Петр Петрович Сувчинский (1892-1985). О его биографии известно мало, что, возможно связано с тем, что сам он почти не потрудился написать о ней сколько-нибудь подробно. В письме к своему близкому другу, композитору И.Ф. Стравинскому, он однажды написал: «Я никогда Вам об этом не говорил, но я не любил свое детство и молодость; почти все вызывало во мне чувство протеста. Мои отношения с родителями и нашей «помещичьей» жизнью были и остались для меня тяжелым воспоминанием. Но, тем не менее, – ощущение языка и какого-то коренного прошлого – остались во мне навсегда; я как бы сам себя заново родил (мы сами себе родители)»[7]. В другом письме к великой пианистке М. Юдиной Сувчинский упоминал, что его трагическое расхождение с родителями началось у него в 13 лет, хотя мы не знаем, в чем оно заключалось[8]. Вообще, Сувчинский человек во многом загадочный, с двойным дном, чрезвычайно интересный как личность, с очень оригинальными, нетривиальными идеями. В одной из поздних статей, описывая гений И. Стравинского (он считал, что в русской музыкальной культуре было два несомненных гения – Стравинский и Мусоргский), Сувчинский писал о трагическом расколе в сознании творца. Он говорил о двойнике, о глубинах душевной жизни, которые скрыты от глаз не только посторонних, но и самого человека, о трагическом расколе внутреннего мира в связи с этим двойным дном… Во многом эти мысли можно считать самоописанием, не берусь судить, насколько это соответствует описанию личности самого Стравинского.

О его жизни до революции известны отрывочные факты: во-первых, семья была весьма богата, Сувчинский получил прекрасное образование, закончил университет и консерваторию в Санкт-Петербурге, частным образом учился у Феликса Блюменфильда (дирижер, выступавший в первых русских сезонах Дягилева в Париже). Через Блюменфильда Сувчинский сблизился с Г. Нейгаузом, С.П. Дягилевым, Н.А. Римским-Корсаковым, подружился с Б.В. Асафьевым, С. Прокофьевым – одним словом, вошел в музыкальный бомонд того времени. Сувчинский довольно близко был знаком с А. Блоком и вместе с ним обсуждал судьбы России, причем эти разговоры носили заметный протоевразийский характер. Оказавшись в эмиграции, Сувчинский организовал Русско-болгарское книгоиздательство и начал дело с выпуска поэмы А. Блока «Двенадцать», к которой он написал довольно пространное предисловие, по сути – литературно-критическую статью. Первое выступление в евразийских сборниках отмечено его литературно-критическими статьями «Вечный устой», «Знамение былого (о Лескове)» и «Типы творчества». Таким образом, как и у Савицкого, у Сувчинского евразийство начинается с литературы, причем, отнюдь не заканчивается на этих первых статьях, наоборот, «литературная история» евразийства будет интенсивно развиваться. Как и Савицкого, Сувчинского волновала поэзия Блока, и, как ни парадоксально, поэзия и проза Блока была одним из источников евразийского вдохновения и для Н.С. Трубецкого.

Считаю важным отметить тот факт, что Сувчинский был одним из крупнейших музыковедов своего времени, он оказал большое влияние на развитие музыки в XX в., например, стоит упомянуть, что благодаря ему были написаны вокальный цикл С.С. Прокофьева на стихи А. Ахматовой, тот же Прокофьев посвятил ему свою Пятую фортепианную сонату. Сувчинский был первым исполнителем партии Эвмопла на концертной премьере мелодрамы «Персефона» И. Стравинского, он же стал соавтором книги Стравинского «Музыкальная поэтика». Композитор Жерар Масон написал сонату для скрипки и фортепиано, назвав ее «Сонатой Сувчинского». Эти факты можно умножать, но я ограничусь только замечательной характеристикой композитора Клода Эльфера: «У Пьера был удивительный художественный вкус, и он был прекрасный советчик – это знали все. Все, и даже Булез, советовались с ним»[9]. Сувчинский возглавил Парижскую евразийскую группу и Евразийское книгоиздательство в Кламаре после переезда во Францию в 1925 г. Парижская группа считалась центром, в котором принимаются важнейшие решения.

В конце 1928 г. произошел кламарский раскол, одной из причин которого были разногласия по поводу литературы, причем в данном случае столкнулись именно подходы Сувчинского и Савицкого. Необходимо рассмотреть именно эти два подхода для выяснения сущности разногласий, поскольку, во-первых, они малоизвестны и малоизученны, во-вторых, потому что две линии Сувчинского и Савицкого определили в данном случае динамику взаимоотношений Пражской и Парижской евразийских групп. Какие подходы к литературе предложили оба указанных евразийских лидера?

Сувчинский в 20-е гг. интересовался современной ему поэзией, главной его темой был модернизм, но не всякий (например, Маяковский не интересовал Сувчинского), но утонченный, художественный, ищущий новые формы для выражения сложной души современного человека. Его вдохновляли И. Эренбург, Н.С. Лесков, А. Блок, В. Хлебников, Б. Пастернак, Н. Гоголь. Гоголю он остался верным всю жизнь[10], как и Ницше, а многие другие его разочаровали, как например, он быстро остыл к М. Цветаевой. Тем не менее, история литературы волновала его не с точки зрения поиска новых художественных средств выражения. Сувчинский постоянно ломал голову над загадкой творчества. Что есть творчество, кто есть творец и гений, каковы источники творческого вдохновения – вот что привлекало внимание Сувчинского. Он создает концепцию двух типов творчества: первый обусловлен жизнью, ее впечатлениями, так что биография и творческий процесс оказываются во многом взаимообусловленными. Творчество этого типа является как бы копией жизненного процесса и его впечатлений. Когда творчество определяется биографией, «то каждое событие жизни – нарезывает на нем новые черты, обтесывает, гранит его форму»[11]. Примерами этого рода вдохновения Сувчинский считает творчество Пушкина, Толстого, Блока. Толстой, при всей мощи своего таланта, по его мнению, не создает собственные творческие миры, но делает как бы фотографию жизни, увязая в ней, так что его творческая воля оказывается лишенной энергии, которая бы могла преодолеть воображением косный материал жизни.

О Толстом Сувчинский пишет с большим проникновением, его критические замечания трудно воспринимать как выпады против личности писателя. Так пишут, скорее, близким людям, в адрес которых позволены «личные» замечания: «Романы Толстого, если отрешиться от их тенденциозно-моральных посылок – это бесконечно-длинные фотографические ленты, о которых, обратно Достоевскому, хочется сказать: “совсем как в жизни, как на самом деле”; это записи жизни, длинные, сумбурные, первично-нестройные, иногда даже страшные и отвратительные в их хаотическом натурализме. Толстой был весь во власти жизни. Жизнь была сильнее его, и он ее никогда не преодолел, не поборол ее страшного хаоса. Жизнь для него не была таинственным трагическим раскрытием, а стихийно-животным процессом, действием слепых законов причинности и следствий – и поэтому Толстой не смог создать себе собственной формы бытия, собственного мировоззрения»[12].

Что касается второго типа творчества, то оно обусловлено внутренним миром творца, и даже более, творческим процессом как таковым, который подчиняется каким-то неведомым законам. Примеры творцов этого типа – Достоевский, Гоголь, Белый, которые творили свой собственный мир, не похожий на окружающую действительность. Творческое видение как бы предшествует впечатлениям действительности, не подчиняясь ей: «Достоевский имел магическую силу из собственного сокровенного бытия, как из небытия – вызывать к призрачно-реальной жизни – живые души и образы»[13]. Одновременно, нет более близких творцов, чем Пушкин и Блок. Творчество того и другого порывисто, непрестанной работы вдохновения и творческого воображения, как у Достоевского или Белого у них не было. Отрывчатость, убыстренный, мелькающий темп характерен даже для больших произведений Пушкина («Евгений Онегин»), ни у Блока, ни у Пушкина не было эмоциональной средней равнодействующей. Пушкин чередовал, раскрывал свой страстный опыт жизни в своем творчестве, Блок – пульсирующим творческим актом создавал циклы своих произведений. И у того и у другого была неизбывная и безответная любовная страсть, тот и другой погибли, хотя Пушкин – кончил свою жизнь волевым актом, а Блок – угас, подчинившись неизбежному, что соответствовало их темпераментам…. Медный всадник и летящая Степная Кобылица – образы стихийной русской революции и русской стихии как таковой, главнейшие поэтические символы России.

Таким образом, Сувчинский анализирует русскую литературу, выстраивая типологии творческого процесса. Для него характерен интерес к личности творца, а литературное произведение выступает вторичным продуктом по отношению к создателю. У Сувчинского нет пристального внимания к литературным приемам, формам, сюжетам, но его подход – строго феноменологический, он идет к истокам творческого процесса в духе человека, анализирует начальные этапы творческого озарения. Этот интровертированный, феноменологический подход к литературе был противоположен подходу Савицкого, который также ищет типологию в литературе, но исходит из совершенно иных предпосылок.

Савицкого интересует, какие тенденции отражает литература, что именно улавливает автор, являясь неким медиатором происходящих в стране и мире процессов. Савицкий пишет в статье «Идея Родины в советской поэзии» о том, что советская власть провозгласила принципы интернационализма и отказа от патриотических и великодержавных принципов, само слово «Родина» оказалось под запретом. В ответ на это поэты вдруг начали творить в патриотическом ключе, какой раньше и не снился при монархии. В отличие от Сувчинского, Савицкому важно, «как отразилось в советской поэзии то потрясение и уничижение идеи Отечества, доселе являвшейся, как ни как, идеологическим стержнем поэтического творчества каждого народа, — потрясение и уничижение, составляющее сущность и обусловившее собою торжество большевизма»[14]. В этой цитате достаточно лапидарно провозглашается, что идея Родины, Отечества «как никак» является идеологическим стержнем поэтического творчества любого народа. Нужно сказать, что у Савицкого мы не найдем слишком уж тонких, феноменологических рассуждений, он – конкретен, прям, идеологичен, но, по своему, интересен.

Анализируя стихи С. Есенина, А. Блока, Н. Клюева, А. Белого[15] Савицкий, в конце концов, приходит к выводу: «никогда, быть может, за все существование российской поэзии, от «Слова о Полку Игореве» и до наших дней, — идея Родины, идея России не вплеталась так тесно в кружева и узоры созвучий и образов религиозно-лирических и символических вдохновений, — как в этих стихах «советских поэтов», стихах служителей того режима, который, казалось, отменил самое понятие Родины»[16]. Подобно Сувчинскому, Савицкий находит, что поэзия Пушкина и Блока во многом пересекается, но он подчеркивает не просто схожесть их поэтических вдохновений, но единое русло поэтического вдохновения, по которому течет мысль того и другого автора. Так, например, он приводит строки из стихотворения «Клеветникам России» Пушкина:

«Вы грозны на словах — попробуйте на деле!

Иль старый богатырь, покойный на постели,

Не в силах завинтить свой измаильский штык?…

Иль мало нас? Или от Перми до Тавриды,

От финских хладных скал до пламенной Колхиды,

От потрясенного Кремля

До стен недвижного Китая,

Стальной щетиною сверкая,

Не встанет русская земля?

Так высылайте же к нам, витии,

Своих озлобленных сынов:

Есть место им в полях России,

Среди не чуждых им гробов?»

На вопрошания А. Пушкина отвечает в «Скифах» А. Блок:

«Мильоны — вас. Нас — тьмы, и тьмы, и тьмы.

Попробуйте, сразитесь с нами!.. Да, скифы — мы. Да, азиаты — мы,

С раскосыми и жадными очами.

О, старый мир! Пока ты не погиб,

Пока томишься мукой сладкой,

Остановись, премудрый, как Эдип,

Пред Сфинксом с древнею загадкой!

Россия — Сфинкс. Ликуя и скорбя,

И обливаясь черной кровью,

Она глядит, глядит в тебя,

И с ненавистью, и с любовью! . . .

Мы любим все, — и жар холодных числ,

И дар божественных видений.

Нам внятно все — и острый галльский смысл,

И сумрачный германский гений.

Мы любим плоть — и вкус ее, и цвет,

И душный, смертный плоти запах.

Виновны ль мы, коль хрустнет ваш скелет

В тяжелых, нежных наших лапах?»

Источник творческого воображения и вдохновения и там и здесь – идея Родины, которая сама становится, таким образом, главным творцом, а поэты и писатели – только медиаторами России. Более того: русская литература предстает как единый поток, непрекращающийся диалог через века разных авторов. Подход, при котором главным творцом литературного произведения является Россия и русская стихия как таковая – торжествует и в географической концепции Савицкого, который примерно к 1926 г. создает свое законченное и оригинальное видение русской литературы. Вообще, первые литературоведческие опыты Савицкого явились преамбулой к его зрелой концепции, которую исследователь Р. Вахитов назвал удачным термином «геопоэтика», противопоставив ее концепции Эдварда Саида (автор книги «Ориентализм») – «ментальная география». Создавая концепцию «геопоэтики» Савицкий советовался с Н.С. Трубецким, который нашел его мысли весьма интересными и дал несколько практических советов, которые Савицкий учел при окончательной редакции своего текста.

Не раз Трубецкой обращался к концепции Савицкого и позднее, в частности, в одном из писем от 21 февраля 1929 г. он писал: «Ваша тема “местодействия” интересна и важна …следует, по-моему, строго различать два понятия “литературы”, – с одной стороны, литературного фона, слагающегося из совокупности более или менее общепринятых в данную эпоху литературных навыков, приемов и трафаретов и являющегося непременным условием всякого литературного бытия, а с другой стороны, большой литературы, всегда индивидуальной, отталкивающейся от фона, но в то же время все-таки в этом фоне укорененная и им обусловленная. “Литературный фон” бытует, главным образом, в произведениях бездарных или второстепенных писателей, “большая литература” – в произведениях писателей даровитых. Модное местодействие – явление из области литературного фона; лишь очень редко эту моду создает большой писатель. Поэтому изучать перемещение местодействий (литературную колонизацию) приходится не на произведениях крупных писателей, а на массовой литературе. Между тем, история массовой литературы очень мало разработана: историки литературы больше прельщаются изучением отдельных крупных писателей. Методы изучения массовой литературы (литературного фона) и большой литературы довольно различны. Об этом есть мысли у Якобсона. Поговорите с ним,– в литературе XVIII в. вряд ли можно найти материал по интересующему Вас вопросу. Эту литературу вообще характеризует особый род мышления, который можно бы назвать “алгебраическим” и который исключает конкретизацию, в том числе и географическую. Менее других “алгебраичен” Державин. У него имеются географические приурочения, но очень случайные. Общая его географическая ориентация скорее на север. То же, пожалуй, можно сказать и о Ломоносове. Но, в общем, до Пушкинской эпохи местодействие вообще несущественно»[17].

В письмах Трубецкого к Савицкому за 1925-1928 гг. он то и дело обращается к его литературоведческим идеям, иногда советуя или что-то корректируя в них. Какова же концепция Савицкого и какое место в ней занимает понятие «местодействие»? Эта концепция базируется на трех основных положениях.

- Савицкий разделяет два главных потока (или «преемства») в литературе: реалистическое и историософское. Реалистическое направление изображает людей в быту, историческом контексте «как они есть», занимаясь, по сути, бытописательством. К этому направлению принадлежит большая часть литературных произведений XIX в. Историософская литература изображает не людей, но идеи, понятия, сущности, а человек выступает их носителем и выразителем. Очень часто понятия воплощают ряды персонажей, или типажи – святых, разбойников, деспотов, униженных и оскорбленных. Зачастую эти ряды являются бинарно противостоящими, даны как пары оппозиций. К этому типу писателей относятся Гоголь, Достоевский, Лесков. Историософская литература переживает расцвет в 20-е гг. XX в. и находит отражение в творчестве Леонида Леонова, Яковлева, Б. А. Пильняка, Всеволода Вячеславовича Иванова. Савицкий отмечает, что типажи и ряды персонажей «передаются по наследству» в русской литературе, как и «мотивы», например, такой персонаж как «бедный человек» оживает в русской литературе у Леонова (Андрей Петрович Ковякин в «Записях некоторых эпизодов сделанные в городе Гуголеве»), также мотивы и типы «станционного смотрителя», бунтарской вольницы (Разин у Пушкина, у Яковлева – волжская вольница), мотивы «шинели», родословных и преемства поколений (пародия на родословную у Гоголя – родословная Башмачкина, у Леонова – описание династии Боковых), живут из века в век.

- По Савицкому, в разные периоды истории господствует то один, то другой вид искусства, что отражает важные этапы жизни народа. Так, например, сначала господствовали изобразительно-зрительные искусства (иконопись, живопись, пластика, храмоздательство, архитектура), потом – словесно-слуховые (литература, музыка). С середины XIX в. в России начинают господствовать словесные искусства, и как раньше русские «жили иконой», так теперь начинают «жить литературой». Если раньше текст быт иконой в словах («Житие протопопа Аввакума»), то теперь сама живопись становится «повестью в красках» (искусство передвижников). Литературоцентричность сохраняется в Советской России и после революции.

- Савицкий выдвинул концепцию «литературно-географической колонизации» России, которая предполагает географический подход к литературе. Именно в центре этой концепции стоит понятие «местодействие», которое означает, что описываемые в литературе события происходят в том или ином пространстве, местности, стране. Каждый писатель в качестве «местодействия» избирает ту или иную среду (например, г. Санкт-Петербург в произведениях Достоевского) и, описывая ее, создает образ этого места, который потом закрепляется в сознании читателей, ассоциируется в первую очередь с ним. Каждая эпоха склонна избирать в качестве географического ландшафта (или «местодействия») ту или иную среду, что соответствует самоощущению народа и историческим реалиям. Например, в классической литературе господствует образ доуральской России, включая Кавказ (ему особенно «повезло» в произведениях Толстого, Лермонтова, Пушкина), Украины (Гоголь), Крыма и Бессарабии. Позже литература «осваивает» Поволжье, Приуралье, а зауральская Россия (Дальний Восток, Сибирь) ко времени Савицкого почти не получила литературного описания[18]. Литературно колонизируя Россию, писатели создают новый евразийский лик страны, выполняя задачу построения русского мировоззрения, расширяя границы русского самосознания, русской идеи.

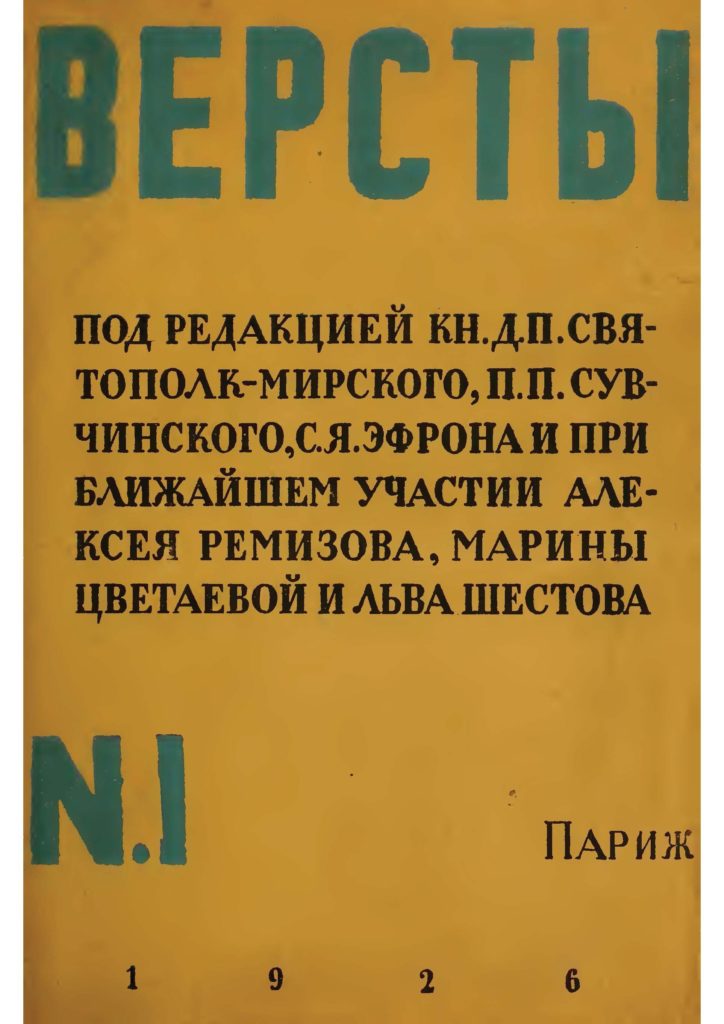

Вышеописанные идеи Савицкий воплотит в своих литературоведческих статьях «Историко-географические заметки по поводу новой литературы (заметки евразийца)», которую Савицкий готовил для очередного «Евразийского временника» в 1927 г. К сожалению, к этому времени уже начался раскол в евразийском движении и «Временник» не вышел. Идеи этой статьи Савицкий озвучил на нескольких выступлениях, в частности, он делал доклад «Географический ландшафт в новой русской литературе» в Пражском Кружке по изучению современной русской литературы, созданном Л.В. Копецким и К.А. Чхеидзе в 1932 г. при Русском народном университете в Праге[19]. Литературоведческие идеи Савицкого также представлены в его работах «Житие» протопопа Аввакума как географический первоисточник», «Местодействие в русской литературе (Географическая сторона истории литературы)», «Литература факта» в «Слове о полку Игореве»[20] и других статьях на тему литературоведения. Всего известно 10 статей Савицкого на эту тему, но примечательно, что ни одна из них не вышла в евразийском издании, хотя Сувчинский организовал литературный журнал «Версты», но не только не пригласил туда Савицкого, но даже не предложил написать для этого издания литературно-критической статьи. Литература была не просто занимательным чтением, но пространством спора, столкновений и отталкиваний, маркировала важнейшие понятия «свой» – «чужой». Евразийцы Савицкий и Сувчинский в отношении литературы находились в противоположных идейных лагерях.

Свой журнал Сувчинский организовал при содействии Д.П. Святополк-Мирского, который сумел раздобыть на новое издание деньги, предположительно, в Англии, у князей Голицыных. Сувчинский познакомил Мирского с Цветаевой и Эфроном в Париже, постепенно в кругу этих людей родился замысел нового издания. Святополк-Мирский обратился к Эфрону с предложением о редакторской должности. Видимо, Мирский обратил внимание на журнал «Своими путями», который редактировал Эфрон. Идейная платформа этого журнала была близка концепции «Верст». Так что Эфрон в 1926-28 гг. находился, можно сказать, на взлете карьеры, более удачного предложения в эмиграции он больше не получит. В 1925-1926 гг. и Цветаева находилась в зените славы, в Париже ее приняли как восходящую звезду русской поэзии, равновеликую Блоку, Ахматовой, Пастернаку. Слава Цветаевой (вскоре, тем не менее, померкшая) привлекла тогда Мирского, который на первых порах был ею очарован. Мирский даже устроил ей поездку в Англию, организовал выступления в английском Пен-клубе, ввел ее в салон кн. Е.Г. Галицыной в Чессингтоне, где постоянно бывали П.С. Арапов и П.Н. Малевский-Малевич, поскольку именно Чессингтон был финансовым оплотом евразийства, через салон Голицыных состоялось знакомство с главным меценатом Г.Н. Сполдингом. После возвращения из Англии Мирский пригласил Эфрона к сотрудничеству и, по сути, отдал в его руки не только технические работы, но и выбор названия журнала. Цветаева и Эфрон предложили название «Версты», поскольку так назывался цветаевский сборник «Версты», который вышел в 1921 г. в Москве, знаменовавший начало зрелого и самостоятельного творчества. В лирике Цветаевой слово «версты» является одним из знаковых, маркирует пафос расставания, разлуки, долгого пути, развития и обрыва взаимоотношений. Мирской был недоволен названием, которое, по его мнению, напоминало «затасканные, похожие друг на друга «Недра», «Костры», «Огни» и другие»[21]. Он предлагал назвать журнал «Крысолов» (в честь поэмы Цветаевой «Крысолов», 1925), поскольку «именно “Крысолов” может объединить Плотина с Артемом Веселым»[22]. Таким образом, «Версты» были с самого начала «заточены» на творчество Цветаевой, ровно до тех пор, пока увлечение ею Мирского не сошло на нет, что случилось довольно скоро.

Что касается Сувчинского и Цветаевой, то их первое заочное знакомство состоялось в 1922 г. в Берлине, когда Цветаева написала ему письмо, в котором обещала высылать ему свои новые произведения, хотя они были почти не знакомы. Личная встреча произошла позже, уже по приезде Цветаевой в Париж. В это время происходит сближение семьи Сувчинских и семьи Цветаевой (известны фотографии пляжного отдыха Цветаевой, Эфрона и евразийцев), но их отношения сложно назвать близкими. Цветаева дистанцировалась от любой компании, хотя в письмах к Сувчинскому проскальзывали довольно лиричные ноты, как например, в письме от 15 марта 1926 г., размышляя о двойственности «я», – творческой личности и обыденной, повседневной: «Я – это то, что я с наслаждением брошу, сброшу, когда умру, Я – это когда меня бросает МОЕ… «Я» – все…чем меня заставляют быть… И – догадалась: «Я» ЭТО ПРОСТО ТЕЛО… все НЕПРЕОБРАЖЕННОЕ. Не хочу, чтобы это любили. Я его сама еле терплю. В любви ко мне я одинока, не понимаю, томлюсь. «Я» – не пишу стихов»[23]. Одновременно, своей корреспондентке Анне Тесковой Цветаева писала о встрече Нового года в компании евразийцев: «Лучшая из политических идеологий, но…что мне до них? Скажу по правде, что я в каждом кругу – чужая, всю жизнь… Среди людей какого бы то ни было круга я не в цене: разбиваю, сжимаюсь. Поэтому мне под Новый год было – пустынно»[24]. Скорее всего, письмо написано в ответ на запрос Сувчинского, которого волновала тема различия поэтического и эмпирического «я». Слова Цветаевой о том, что она «разбивает» взаимоотношения оказались пророческими: именно Цветаева с ее «Приветствием» Маяковскому сыграла роковую роль в расколе евразийского движения… В любом случае, необходимо отметить, что Сувчинский относился к Цветаевой не отстраненно, во взаимоотношениях присутствовал личный момент, которого не было, например, между Цветаевой и другими редакторами эмигрантских изданий, которые печатали ее стихи.

Первый номер «Верст» предваряло редакторское предисловие (скорее всего, написанное Д. Святополк-Мирским), в котором была обозначена главная задача журнала: выявить лучшее и самое живое в современной русской литературе и «указывать на это лучшее, направлять на него читательское внимание»[25]. Задача довольно амбициозная: косвенным образом редакция журнала провозглашала себя судьями, вольными выносить приговор о том, что есть лучшее в современном творчестве, в то время как в русской эмиграции давно сформировались несколько литературно-критических групп, каждая из которых выносила свое суждение о «лучшем» и «достойнейшем». Таким образом, журнал вставал в оппозицию ко всем этим группам.

В первом номере «Верст» Сувчинский поместил стихи С.А. Есенина, М.И. Цветаевой («Поэма Горы» впервые опубликована в «Верстах»), Б.Л. Пастернака (поэма «1905»), стихи И.Л. Сельвинского, прозу А.М. Ремизова («Воистину», памяти В.В. Розанова), И. Бабеля («История моей голубятни») и А. Веселого («Вольница»). Философская и историософская часть сборника была представлена такими авторами как Л. Шестов («Неистовые речи»), Сувчинский («Два ренессанса»), Святополк-Мирский («Поэты и Россия»), Г.П. Федотов («Три столицы»), статья А. Лурье посвящена музыкальной критике («Музыка Стравинского»). Трубецкой поместил в номере литературно-критическое произведение «Хождение Афанасия Никитина» как литературный памятник», Р. Пикельный выступил со статьей «На тему: “Искусство и быт”». Журнал содержал «Отклики русских писателей на резолюцию XIII съезда РКП». В приложении Сувчинский поместил известный памятник XVII в. «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное», который высоко ценил Святополк-Мирский. Что характерно, «Житие протопопа Аввакума» получило скорее критическую, чем одобрительную оценку Трубецкого, а Савицкий даже написал восторженную статью, посвященную этому замечательному памятнику Древней Руси[26]. В разделе библиография были интересные статьи, например, философа А. Койре, а также довольно скандальная рецензия Святополк-Мирского на «Современные записки».

В первом номере «Верст» не было ничего явно противоречащего классическому евразийству, в издании приняли участие евразийцы В.П. Никитин, А. Лурье, Святополк-Мирский, Эфрон (все члены Парижской евразийской группы) и Н.С. Трубецкой. К участию не были приглашены только пражские евразийцы, что можно считать не случайным фактом, поскольку в 1926 г. отношения между Савицким и Сувчинским были довольно напряженными, а лучшей тактикой Сувчинский считал изоляцию и сведение контактов к минимуму. Первый номер «Верст» не вызвал никаких нареканий со стороны других евразийцев и даже статья Г. Федотова показалась Трубецкому проевразийской, хотя, возможно, он недостаточно внимательно ее прочитал.

Первый номер «Верст» вызвал активный отклик в эмигрантской печати, по большей части негативный. Одновременно критика оказала услугу журналу, который, благодаря такой рекламе, оказался быстро раскуплен, в то время как последующие номера находили сбыт с трудом. Одним их первых откликнулся И. Бунин, поместивший в «Возрождении» (номер от 5 августа 1926 г.) статью о «Верстах», где назвал его скучной, нелепой книгой, кашей из евразийства и сменовеховства, где превозносят до небес советскую прозу и поэзию, невероятно надоевшую и предсказуемую. Острые отзывы З. Гиппиус в «Последних новостях», В. Хлебникова в «Современных записках», и, одновременно в защиту «Верст» Марка Слонима в «Воле России», потом возражения того же Бунина Слониму в очередном номере «Возрождения», – все это создавало необходимое напряжение, пространство спора и диалога.

М. Вишняк остался недоволен статьей Святополк-Мирского о «Современных записках» и поручил Ходасевичу ответить на нее статьей-опровержением. В.Ф. Ходасевич написал чрезвычайно яркую статью, которую позже сам Вишняк оценивал как пристрастную и сожалел о ее публикации: «Перечитывая сейчас статью Ходасевича, должен признать, что он оказался неправ в ряде утверждений и истолкований», например, неправильным было «мнение будто “Версты” продукт НЭП-а. Произвольным было и предположение, что один из редакторов “Верст” Сувчинский, “ожидает, что тяга к национальному делу” выльется у “мировой социалистической (революции) в славный еврейский погром”. Наконец, сотрудник “Верст” Артур Лурье, хоть и руководил в свое время музыкальным отделом народного комиссариата просвещения (МУЗО) все же “настоящим коммунистом” не был»[27]. В.В. Руднев (соредактор «Современных записок»), прочитав статью Ходасевича, «пришел в ужас» и «настаивал, что статья не может выйти»[28], тем не менее, статья вышла, хотя и с некоторыми купюрами. Хлебников был задет негативной реакцией редакторов «Современных записок» на его статью, восприняв ее как предательство редакцией своего сотрудника. Вишняк пишет о том, что вскоре появилось три опровержения на статью Ходасевича. В частности, А. Лурье в обращении к редакции «Современных записок» утверждал, что его отношение к «Верстам» «определяется ни чем иным, как общим моральным сочувствием направлению журнала»[29].

Композитор Артур Сергеевич Лурье и Сувчинский были знакомы еще до эмиграции, так, например, «в архиве Сувчинского хранится удостоверение, направленное руководителям Музыкального отдела ЦИК Украины, в котором Сувчинский назван “уполномоченным музотделом по установлению контактов с Центральным музотделом Республики”»5. Лурье работал с наркомом просвещения А.В. Луначарским над организацией Управления культуры Советской России. Это было неудивительно в первые годы революционной неразберихи, когда в создаваемых гибридных организациях (литературных, художественных и проч.) собирались и работали, пытаясь выжить и даже заниматься творчеством, многие деятели культуры, которые, по большей части, не интересовались политикой.

Второй номер «Верст» вызвал серьезную критику Трубецкого, который усмотрел в нем отступление от евразийства и даже морально предосудительные мысли. В письме Сувчинскому от 1 февраля 1927 г. Трубецкой писал: «Хочу писать Вам про № 2 “Верст”. Дело в том, что этот номер мне очень не нравится. <…> Статья Карсавина скучна и маловразумительна: понятно, что он ругает Ключевского (хотя можно бы это сделать ярче), но непонятно, чего он сам хочет (говорю с точки зрения читателя, который других произведений Карсавина не читал). Статья Мирского, после всего того, что до сих пор было сказано и написано им и о нем, производит впечатление, как когда зажигаешь отсыревшую ракету: зажгут, отбегут, ожидая выстрела, а она, вместо того чтобы выстрелить вверх, погорит-погорит, сделает “пуф”!, подпрыгнет и упадет… Статья Богданова была бы хороша, но в ней масса промахов, делающей ее, во-первых, страшно уязвимой, а во-вторых, положительно неприятной именно для нас. Ведь “Версты”, хотите Вы этого или не хотите, всеми воспринимаются как журнал евразийский, а Богданов уже и в первом номере зарекомендовал себя как евразиец…»[30].

Не впечатлил журнал и Л.П.Карсавина, который писал Сувчинскому: «“Версты” Ваши, откровенно говоря, мне не нравятся — слишком «полосатые». У меня, к несчастью, плохо происходит в сознании различение между человеком и писателем. — Цветаеву совсем себе не представляю, но Марина Ефрон мне совсем не нравится. Цветаева — это что-то распущенное, но еще дебелое мещанское: герань не герань, а какой-то цветочек с фуксином; Ефрон же вовсе плохо. Потом — Ремизов. Выдумали его. Я его, правда, почти совсем не читал …. На мое чувство он просто на просто претенциозная бездарь, занимающаяся плагиатами. Предпочитает русские сказки, повести, Прологи пр. Явление же Шварцмана и совсем неприлично. О нем здесь Изельсон говорит: «Пять дураков слушают Шестого». — Не хочу быть шестым. Не читал его «апофеозов», но уверен, что псевдоним «Шестов» должен иметь смысл «один, как шест» (по-русски «Перстов» надо бы); а «шест» и «версты» — вещи разные. Да и вообще все это старье безнадежно, Россия мертвая и царистская. Вы бы еще Зайцева взяли — тоже хороший писатель»[31].

Одним словом, критика понеслась уже не только из стана противников, но и от «своих», а поддержки изданию в эмиграции никто не оказал. Третий номер «Верст», хотя и содержал разнообразный и интересный материал, например, по пересмотру еврейского вопроса у евразийцев, статьи по историософии, по философии Н. Федорова, – встретил еще более прохладное отношение в эмиграции, а главное, разочарование постигло самих издателей. Неожиданно разочаровался в Цветаевой Мирский и сожалел, что поместил в «Верстах» ее поэму «Тезей». Издание не окупило затрат, а желание доставать деньги у английских благотворителей у Мирского также иссякло. Практическим следствием идейно-литературного направления «Верст» были новые размежевания в эмигрантском лагере. Во-первых, поместив чрезвычайно резкую статью о «Современных записках» Мирский поссорился со всем ее издательским коллективом и прекратил с ним сотрудничество. Соответственно, «Современные записки» внесли в лагерь своих недругов евразийцев и всех ближайших сотрудников «Верст». Бунин, Гиппиус, Мережковский встали дружно против «Верст» и против Цветаевой, более того, дело дошло до дуэли.

В журнале «Новый дом» (редактор Ю. Терапиано, ближайшие сотрудники – Н. Берберова, Д. Кнут, В. Фохт) появилась статья Владимира Злобина с эпиграфом «Помни, помни, мой милок, красненький фонарик…». В статье автор (оказавшийся все той же неутомимой З. Гиппиус) намекал, что нужно над входом в редакцию «Верст» повесить красный фонарь, дабы всем было ясно, кто субсидирует это издание. Самые оскорбительные слова были сказаны в адрес Цветаевой и Ремизова, мотив обвинений – заезженный и неоригинальный: советофильство и большевизантство. Юный друг Цветаевой Владимир Сосинский, вызвал на дуэль Юрия Терапиано, чтобы защитить честь дамы своего сердца. Дуэль не состоялась, хотя потасовки и даже кулачные бои имели место, причем ни единожды, поскольку Сосинский был молодым и горячим. Цветаева в знак признательности подарила Сосинскому перстень с гербом Вандеи, символизирующий благородство и борьбу за истинные идеалы. Одним словом, «Версты» с треском провалились, оказавшись скандальным изданием, от которого было больше неприятностей, чем благосклонности читателей.

Конечно, можно задать резонный вопрос: а правы ли были Бунин, Гиппиус, Ходасевич и другие критики «Верст»? Каким образом этот, по сути, замечательный и респектабельный журнал, который в наше время читается с большим интересом, в середине 20-х гг. был обвинен чуть ли не в пособничестве террористической деятельности большевиков? Проблема, вероятно, была в том насколько было политически ангажировано русское общество, которое в Советской России страдало от большевистского эксперимента, а в рассеянии – от невозможности жить и творить в России. Эмиграция относилась с крайним подозрением к оставшимся на родине писателям и поэтам. Даже Савицкий, без всякого злого умысла, называет Блока «советским поэтом», только потому, что тот жил и умер в Советской России. Трагедия раскола русской культуры и необходимость его преодоления – это задача, завещанная именно нашим дням, поскольку в то время она не только не могла быть разрешена, но даже поставлена. Всякого, ставившего задачу примирения советской и эмигрантской литературы тут же клеймили как предателя и пособника.

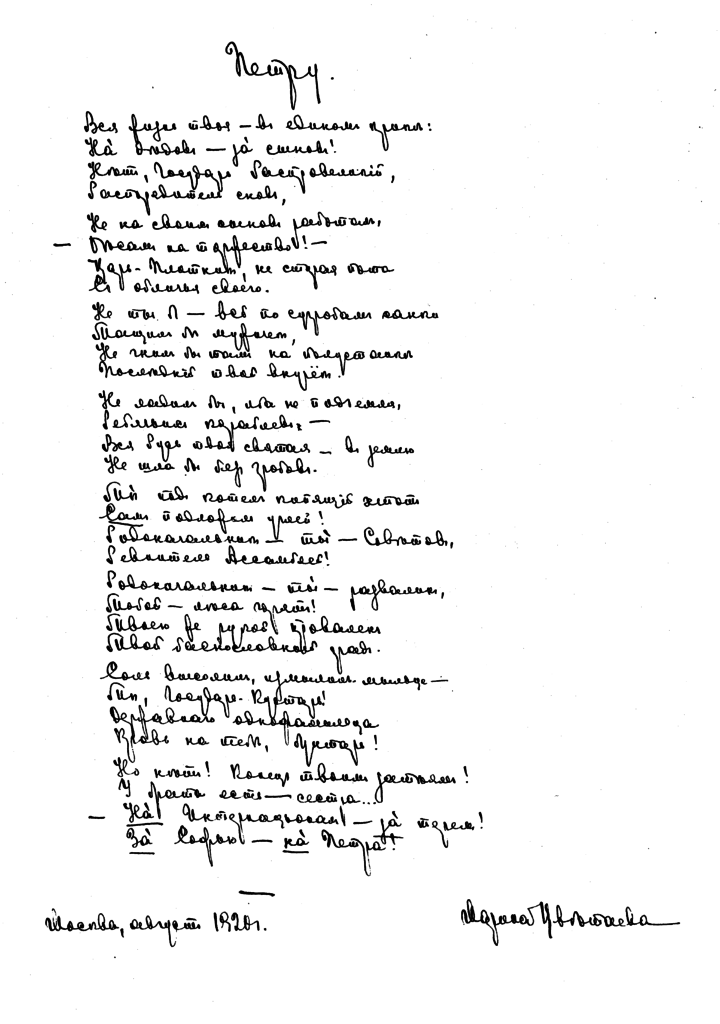

Для того, чтобы представить возможно полную перспективу отношений евразийцев к литературе, необходимо в заключение осветить тему кламарского раскола. В свое время ПН. Савицкий написал документ, названный им «меморандум», где представил свой взгляд на раскол в евразийстве[32]. В этом отчете эмоционально рассказано о том, что Сувчинский задумал издавать газету «Евразия» и сделать ее просоветским органом, скомпрометировав, тем самым евразийство. Сувчинский, по мнению Савицкого, коварно захватил весь издательский аппарат, устранил от редакции посланных из Праги сотрудников – юриста Н.А. Дунаева и писателя К. Чхеидзе и сам, с помощью верных ему сотрудников, в числе которых советофилы С. Эфрон и К.Б. Родзевич, подготовили первый номер газеты «Евразия». Встревоженный письмами Чхеидзе и Дунаева, Савицкий приехал в Париж и сам ознакомился с готовящимся к печати первым номером газеты «Евразия». Этот номер не вызвал большого восторга у Савицкого, но в нем была одна крошечная статья, ставшая настоящим камнем преткновения. Статью редакция под руководством Сувчинского поместила на первой странице. Это было знаменитое «Обращение к Маяковскому» Марины Цветаевой.

Текст «Обращения» следующий: «В.В. Маяковский в Париже. В настоящее время гостит в Париже В.В. Маяковский. Поэт выступал здесь неоднократно с публичным чтением своих стихов. Редакция «Евразии» помещает ниже обращение к нему Марины Цветаевой.

Маяковскому

28 апреля 1922 г., накануне моего отъезда из России, рано утром, на совершенно пустом Кузнецком я встретила Маяковского.

– Ну-с, Маяковский, что же передать от вас Европе?

– Что правда – здесь.

7 ноября 1928 г. поздно вечером, выходя из Café Voltaire, я на вопрос:

– Что же скажете о России после чтения Маяковского? – не задумываясь, ответила:

– Что сила – там»[33].

Этот поэтический текст буквально насыщен значимыми символами: в начале употреблено слово «накануне» (что отсылает к скандально известной в эмиграции сменовеховской газете «Накануне»), вторая встреча происходит 7 ноября – в день большевистской революции, само название кафе, где происходит вторая встреча, связано с именем Вольтера, родоначальника революционной идеологии. Первая встреча в России происходит именно с Маяковским, о второй сложно сказать, была ли она встречей именно с ним, или просто Цветаева отвечает на чей-то вопрос, который становится ответом в начатом диалоге на Кузнецком мосту в Москве. Текст двусмыслен. С одной стороны, его можно понять как возражение Маяковскому, который утверждает: «правда здесь», т.е. в Советской России. На это Цветаева возражает: «сила (а не правда) там», утверждая, таким образом, что сила не равна правде и по праву сильного истины достичь невозможно. С другой стороны, текст можно понять как диалог взаимодополняющий: не только правда, но и сила в Советской России, так что на долю эмиграции не остается ничего значимого и жизненного. Двусмысленность «Обращения», ассоциации со сменовеховским «Накануне», признание силы (а то и правды) за Советской Россией – такой текст на первой странице «Евразии» был не просто провокационным. «Обращение» Цветаевой могло быть прочитано как радикальная сменовеховская программа.

Для самой Цветаевой Маяковский был недосягаемой вершиной – как человек и как поэт. Маяковский ее одновременно притягивал, но и отталкивал, поскольку в нем самом экспрессии и бесцеремонности было несравнимо больше чем в Цветаевой, не отличавшейся умением строить отношения с людьми. Общего с Маяковским у Цветаевой было, пожалуй, то, что они оба пришли в литературу как поэты революционного времени. Цветаева изящно выразила это так: «России меня научила революция»[34], или, как подчеркивала в своих воспоминаниях ее дочь, А. Эфрон, – «По роковому стечению обстоятельств, Марина покидала Россию именно тогда, когда Россия, вместе с революцией ворвавшаяся в ее творчество, внедрилась в нее всей своей много- и разноголосицей, всей народностью своих говоров, речений и просторечий, величальных песен, надгробных плачей, заговоров от сглаза и прочих ворожб»[35]. Маяковский, между тем, не ценил творчества Цветаевой, но, похоже, что это был единственный случай, когда Цветаева простила того, кто отталкивал ее: «при всей своей уязвимости, при всей убежденности в неправомерности такой оценки, – не обижалась на него – она, взвивавшаяся от куда меньших досад»[36].

Именно из-за «Обращения» разгорелся конфликт между Савицким и Сувчинским. Сувчинский видел в «Обращении» в первую очередь литературный текст, выражающий его главную идею о единстве и нерасторжимости единого потока эмигрантской и советской литературы. Для Савицкого «Обращение» было исключительно политическим памфлетом и провокацией, не имеющий литературного смысла – именно в контексте газеты «Евразия». В ином контексте «Обращение» приобрело бы иной смысл – но не в данном случае. Для Сувчинского «Обращение» М. Цветаевой на первой странице «Евразии» было скорее устоявшейся традицией, в которой Сувчинский не видел ничего предосудительного: во всех трех номерах «Верст» произведения М. Цветаевой красовались на первых страницах, за которыми следовали стихи и проза советских поэтов и писателей. Кроме того, текст «Обращения» соответствовал идейным установкам самого Сувчинского, а форма, в которой они были выражены, была изящной и утонченной, что не могло ему не импонировать. В ночь перед выходом газеты Савицкий в течение нескольких часов буквально умолял Сувчинского снять «Обращение», но не добился результатов.

По утверждению А. Эфрон, публикация текста «Обращения» дала возможность Цветаевой испытать «чувство высокого и глубокого торжества – радости открытого рукопожатия»[37]. Тем не менее, этот текст сыграл негативную роль в ее жизни: газета «Последние новости», которую редактировал П.Н. Милюков, отказалась печатать ее стихи, ссылаясь на то, что в лице Маяковского Цветаева «приветствует новую Россию»[38]. Перед отъездом Маяковского в СССР Цветаева написала ему письмо, в котором изложила эти обстоятельства. В этом письме, в частности, говорилось: «Знаете, чем кончилось мое приветствие Вас в «Евразии»? Изъятием меня из «Последних новостей», единственной газеты, где меня печатали… оцените взрывчатую силу Вашего имени и сообщите означенный эпизод Пастернаку и еще кому найдете нужным. Можете и огласить. До свидания! Люблю Вас.»[39]. Маяковский сохранил письмо Цветаевой об эпизоде с газетой «Евразия» и впоследствии огласил его на выставке, приуроченной к 20-тию своего творчества, более того, это письмо было одним из экспонатов выставки[40].

Таким образом, Цветаева стала рупором левого евразийства, хотя эффект ее небольшого «Обращения» был вызван не только силой и даром ее пророческого слова. Этот эпизод наглядно показывает, насколько политизированной была атмосфера в эмиграции, являясь, к сожалению, отражением того невероятного напряжения, которое было характерно и для Советской России, где мания преследования «бывших людей» была частью внутренней политики постреволюционного государства. Таким образом, эмигрантская критика, яростно нападая на литературную концепцию «Верст», а потом и на газету «Евразия», косвенно подтверждала их правоту: несмотря на идейное противостояние, процессы в Советской и в Зарубежной России были схожи, если не являли некое противоестественное единство, поскольку непримиримость, безапелляционность, приоритет политических ценностей был характерен как для той, так и для другой стороны конфликта…

Таким образом, тема «евразийство и литература» имеет множество спутанных сюжетов и драматических коллизий. В XX в. литература играла заметную политическую роль, что связано не только с именами диссидентов, В. Шаламова или А. Солженицына. В этом смысле русская литература явилась преемницей традиции двух прошлых веков, в которой была ярко представлена народническая, антисамодержавная линия, хотя стоит отметить, что эта тема была скорее маргинальная и только у значительных авторов или больших поэтов, таких как Н. Некрасов, она способна была трансформироваться в хрупкие формы искусства, которое остается в веках. В XX в. политическая составляющая литературы из тени выходит на первый план, что ярко демонстрируется историей с евразийством. Савицкий предложил оригинальный россиеведческий и географический подход к литературе. Сувчинский пытался объединить распавшиеся русские литературные потоки, но, по сути, он опередил свое время. Только сегодня, когда Гражданская война, как духовное явление, кончилась (хотя отдельные отзвуки ее еще звучат в медийном пространстве), мы можем в полноте, и по возможности бесстрастно, ознакомиться с литературой и историей того времени. Поскольку все незначительное отпало, а все подлинное, прошедшее горнило истории, пребывает вне сферы преходящего, к которой относится политика.

[1] Соболев А.В. О Русской философии СПб., 2008. С. 219.

[2] Отрадным исключением является статья Р. Вахитова, предваряющая публикацию статьи П.Н. Савицкого: Вахитов Р. Литературоведческие идеи П.Н. Савицкого (предисловие к публикации) // Диалог. Карнавал. Хронотоп. М., 2010.

[3] См. книгу: Ермишина К.Б. Князь Н.С. Трубецкой. Жизнь и труды. М., 2015.

[4] Мелих Ю.Б. Старый патриотизм, «переориентированный на новую Россию»: евразийство П. Н. Савицкого // Россия XXI. 2010. № 2. С. 135.

[5] Струве Г. Евразийцу // Русская мысль. 1922. Кн. 8/12. С. 34.

[6] В настоящее время к печати полностью подготовлен сборник редких и никогда не переиздававшихся статей и писем П.Н. Савицкого, выход в свет которого задерживается чисто по экономическим причинам. Статья «Идея Родины в советской поэзии» включена в состав этого сборника.

[7]Петр Сувчинский и его время. М., 1999. С. 272

[8] Стоит отметить, что для всех трех евразийских лидеров было характерно ранее интеллектуальное развитие. Трубецкой в 13 лет начал первые научные исследования, Савицкий в возрасте около 13 лет серьезно увлекся историей и в этом возрасте начал свою научную карьеру именно в качестве юного историка древнерусской архитектуры.

[9] Петр Сувчинский и его время. М., 1999. С. 318.

[10] Фраза Н.В. Гоголя «вдруг стало видимо далеко во все стороны света» («Страшная месть») особенно восхищала Сувчинского, и он не раз цитировал ее в своих поздних статьях.

[11] Сувчинский П.П. Типы творчества. Памяти А.Блока / Петр Сувчинский и его время. М., 1999. С. 131.

[12] Там же. С. 133.

[13] Там же. С. 131.

[14] Петроник (Савицкий П. Н.) Идея Родины в советской поэзии // Русская мысль. София, 1921. Кн. 1/2. С. 215.

[15] Белому Савицкий посвятил отдельную статью: Петроник (Савицкий П.Н.) «Первое свидание», поэма Андрея Белого // Русская мысль. 1921. № 8-9.

[16] Петроник (Савицкий П. Н.) Идея Родины в советской поэзии // Русская мысль. София, 1921. Кн. 1/2. С. 220.

[17] Цит по: Вахитов Р.Р. Литературоведческие идеи П.Н. Савицкого //Диалог. Карнавал. Хронотоп. М., 2010. № 1-2 (43-44). С. 9.

[18] В 1921 г. вышла книга В.К. Арсеньева «По Уссурийскому краю», в 1923 г. Арсеньев издал повесть «Дерсу Узала». Оба произведения посвящены теме Дальнего Востока. По словам Арсеньева, они были готовы к печати еще до революции 1917 г., но революционные события задержали их выход в свет. Судя по всему, Савицкий не знал о книгах Арсеньева.

[19] Константин Чхеидзе. Путник с Востока. М. 2011. С. 51.

[20] Савицкий П.Н. Местодействие в русской литературе (Географическая сторона истории литературы) 1929; О евразийской литературе // Славянская книга. 1926. № 4-5; «Житие» протопопа Аввакума как географический источник 1929; «Историко-географические заметки по поводу новой литературы (заметки евразийца)», «Литература факта» в «слове о Полку Игореве» 1930; Идеи и пути русской литературы 1933;Географический ландшафт в советской литературе 1934; Пушкин и евразийство 1937.

[21] Саакянц А. Марина Цветаева. Жизнь и творчество. М., 1997. С. 436.

[22] Там же. В первом номере «Верст» была опубликована «Вольница» Артема Веселого и статья Л. Шестова «Неистовые речи (по поводу экстазов Плотина»).

[23]Саакянц А. Марина Цветаева. Жизнь и творчество. М., 1997. С. 438.

[24] Там же. С. 490.

[25] От редакции // Версты. Париж, 1926. С. 6.

[26] Святополк-Мирский Д. О московской литературе и протопопе Аввакуме // Евразийский временник. Берлин, 1925. Кн. 4; Савицкий П.Н. «Житие» протопопа Аввакума, как географический первоисточник // Научные труды Русского Народного Университета в Праге. 1929. № 2.

[27] Вишняк М.В. Современные записки. Воспоминания редактора. USA, Indiana University Publication, 1957. С. 143.

[28] Там же. С. 142-143.

[29]Там же. С. 144.

5 Глебов С. Евразийство между империей и модерном. М., 2010. С. 32.

[30] Трубецкой Н.С. Письма к П.П. Сувчинскому: 1921-1928. М., 2008. С. 228-229.

[31] Дом русского зарубежья им. А. Солженицына. Коллекция Вл. Аллоя. Ед. хр. 42. Л. 4.

[32] Меморандум Савицкого существует в двух редакциях, имеющих ряд отличий. Первый вариант был опубликован И. Шевеленко (И. Шевеленко К истории евразийского раскола 1929 года // Сборник статей и материалов к 50-летию Лазаря Флейшмана. Stanfortd Slavonic studies. Vol. 8. Stanford, 1994), второй мною в издании: Н.С. Трубецкой. Письма к П.П. Сувчинскому: 1921-1928. М., 2008.

[33]Саакянц А. Марина Цветаева. Жизнь и творчество. М., 1997. С. 513.

[34] Эфрон Ариадна О Марине Цветаевой. Воспоминания дочери. М., 1989. С. 294.

[35] Там же. С. 122.

[36] Эфрон Ариадна О Марине Цветаевой. Воспоминания дочери. М., 1989. С. 140.

[37] Эфрон Ариадна О Марине Цветаевой. Воспоминания дочери. М., 1989. С. 138.

[38] Саакянц А. Марина Цветаева. Жизнь и творчество. М., 1997. С. 514.

[39] Саакянц А. Марина Цветаева. Жизнь и творчество. М., 1997. С. 514.

[40] Маяковский делает выставку (сост. К. Симонов). М., 1973.