Илл.: Хуго Симберг. Раненный ангел. 1903.

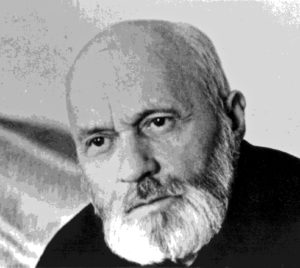

Вскоре после того, как я пришел к вере в 1970-м году и крестился в 1971-м, я познакомился с о. Сергием Желудковым, православным священником, отстраненным от службы по причине его конфликта с советскими властями… Не я с ним познакомился, а он меня нашел. Он внимательно следил за всеми духовными событиями вокруг себя, и особенное внимание уделял новым людям, которые обретали христианскую веру…

Он пришел меня рассматривать. С удивительной предупредительностью, духовной и, в то же время, изысканной, даже артистической почтительностью он расспрашивал меня, как я познакомился с Богом и что из этого запомнил и понял.

Я восторженно и насколько мог искренне отвечал ему, восхищенный собой — как многие похожие на меня неофиты — не меньше, чем Господом Богом. Я сразу, если не понял, то почувствовал, что передо мной очень сильный, умный и глубокий человек трагической духовной судьбы: раненый, почти покалеченный ужасными сомнениями. Они овладевали им по причине его исключительной открытости, оголенности к любым сомнениям. И по такой причине, которую я смогу определить только так, что он на себя взвалил тяжелые сомнения своего народа, своей эпохи. Этот человек подвергал себя сомнениям, будучи, в основе своей, неколебимо и глубоко верующим. Сомнения для него были страданием, и он, никогда не осуждая других людей за сомнения, глубоко сострадал всем, кто сомневается, и странным образом был готов, расположен сомневаться, хотя и страшно страдал от своих религиозных сомнений. Как-то он рассказал мне, — и приходит время об этом сказать, — что он, по причине захвативших его сомнений в существовании Бога, год провел в состоянии между жизнью и смертью, в трудно-удерживаемом настроении самоубийства. Его рассказ напоминал рассказ Л. Толстого, со страхом прятавшего от себя ружье или веревку, когда к нему подступило чувство полной бессмысленности жизни…

Не буду решать вопрос: может ли такой же, как мы все, грешный человек нести на себе сомнения других людей? Хочу только выразить мое впечатление. Оно было именно такое, что о. Сергий нес на себе сомнения огромного количества окружавших его людей…

Фото из личного архива С.А.Зика (на фото первый справа)

Его сомнения шокировали церковных консерваторов, для кого формы речей о вере означают все. Для многих, кому нельзя отказать в искренности и благочестии, Желудков выглядел «еретиком». Но другие, не менее благочестивые люди, судили иначе. Помню, что о. Александр Мень, который был с о. Сергием в самых близких, дружеских отношениях, называл его «наш православный Сократ».

Сомнения и «ереси» о. Сергия бросались в глаза, он их даже подчеркивал. Бывало, сначала заглянув, по характерной для него привычке, в комнату и заметив, что присутствуют строгие ортодоксы, он входил и представлялся: «Я — еретик». Конечно, никого это не соблазняло, не сбивало духовно с толку и не уводило от Господа. В худшем случае возмущались: как может священник так говорить?

Здесь уместно вспомнить любимого о. Сергием Н. Бердяева, «соблазнительность» и «ереси» которого бросаются в глаза, но который, в действительности, никого не соблазняет, а действует так, что погрязшие во тьме умы извлекает на свет Божий. Его дерзкие идеи оборачивали подлинные христианские идеи в милые нашему сердцу гуманистические понятия: абсолютной свободы, нужды Бога в человеке, требования оправдаться Богу за зло и несчастье в мире… и т. д. и т. п. Бердяев являет собой яркий тип христианского модерниста, публициста, политика. Это факт, благодарно подтвержденный тысячами обращений в христианство: «еретик» Бердяев играет роль моста, по которому можно перейти от неверия к вере. Потом, если угодно, этот мост можно оставить позади, идя дальше, даже — сжечь… А вот ревнитель благочестия покойный священник Всеволод Шпиллер любил словечко «белибердяев».

Конечно, о. Сергий был глубоко религиозным и благочестивым человеком, как будто предназначенный для того, чтобы через искреннюю демонстрацию своих сомнений пробудить религиозное сознание окружающих. Он был ироничен, и этим стимулировал в собеседнике его, собеседника, собственные мысли, по-сократовски помогал людям рождать мысли, был не только благочестивым, но проницательным, умным человеком, ясно видел общие и личные духовные проблемы, равно как смуту в наших умах. Только я вздумаю себя хвалить, о. Сергий это иронически подхватывал с почтительным воодушевлением, по-своему искренне. Он действительно уважал собеседника — верил в его способность осознать, устранить глупости, говорил иронически и почтительно, с характерно русским сочетанием искренности и лукавства. В его присутствии фальшь и притворство быстро выходили наружу. В этом отношении он был истинным экзорцистом.

Он приходил к друзьям, и вместе с ним врывался дух открытости, искренности, духовно-интеллектуального воодушевления. Всегда он был нравственно интеллектуально подтянут. Рядом с ним сразу исчезали разболтанность, тщеславие, пустота, и — как раз потому, что он вел себя всегда самым свободным и непринужденным образом. Он был любезен, даже ласков к каждому человеку и, одновременно, не терпел умственной пустоты или разболтанности. Он сказал мне как-то: «Для меня атеизм — неспособность сосредоточиться». В нем жила постоянная, органическая, духовная сосредоточенность. Дружба с ним была и, конечно, остается для меня великим даром Божьим.

Оказалось, однако, Богу и о. Сергию было мало одарить меня этой дружбой.

Вскоре через о.Сергия я познакомился со вторым самым большим другом моей жизни — Анатолием Анатольевичем Ванеевым. В 1972 году Желудков свел меня с Ванеевым, и до 1984 года (когда умер Желудков) у меня была возможность самых серьезных бесед с этими двумя замечательными людьми. А затем, до смерти Ванеева в 1985 году, я вел долгие, напряженные интеллектуальные беседы уже с ним одним.

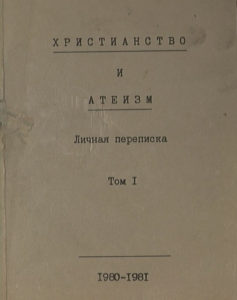

Желудков и Ванеев вместе со мной и замечательным человеком, мудрецом и нашим провокатором-озорником, «благочестивым атеистом», профессором Ярославом Слининым, составляли основание кружка, в котором велись религиозно-философские беседы на протяжении более десятилетия. Были периоды, когда мы встречались каждую неделю. Мы вели, по инициативе Желудкова, переписку с самыми разными авторами (частично эта переписка теперь издана).

В устных беседах принимало участие так много людей, что мне теперь уже и трудно всех упомнить. Некоторые умерли. Некоторые живы, и я рад, что многие из них активно действуют на духовном или культурном поприще…

На наших встречах бывали ученые, профессора, люди пишущие, думающие, люди искусства, кого мы называем интеллигенцией. Бывали и духовные лица, священники… Упомяну о. Павла Адельгейма и о. Владимира Попова. Не могу не вспомнить трагически рано умершего в 1974 году от тяжелой болезни Эдуарда Шубина, яркого человека, замечательного умом, характером, мягкостью, добротой, способностью жить интересами других людей, вокруг которого был свой кружок…

На моей квартире собиралось, по тем временам, весьма много людей, желающих говорить и думать на духовные темы, порой человек двадцать.

Почему нас не разогнали власти? Не знаю… Впрочем, мы не были политическим кружком, и политические темы интересовали нас только в связи с религиозными и философскими. Кроме того, мы удерживались от разговора на политические темы. Особенно Ванеев, пробывший 10 лет в лагере, знавший «почем фунт лиха», строго следил, чтобы никто неосторожными разговорами не подставлял под удар ни собеседников, ни существование нашего кружка. И мы не признавали ни голой политики, ни диссидентства, поглощенного негодованием на советскую действительность. Мы понимали, что не какие-то отдельные коммунисты или бюрократы виноваты в наших бедах, и, тем более, — не какая-то безличная «система», а несет ответственность за всю глупость и жестокость советской жизни весь наш народ, безразличный и безответственный ко всему, что с ним происходит, нравственно и духовно одичавший и отупевший. И что, наконец, основой всего является духовное состояние народа, религиозный кризис, который он переживает, большевистское сектантство, духовное извращение, которым он, поначалу увлеченный, все более поражаем…Идолы, которым поклонились, презрев истинного Бога, заставляют служить себе безумием и кровью…

Мы говорили о трагических духовных и культурных проблемах: о столкновении в нашем личном и общественном сознании христианских и атеистических идей, говорили о духовной судьбе нашего народа, особенностях нашей религиозной православной традиции, о религиозных истоках нашего нигилизма и безбожия. Ванеев был учеником русского богослова, историка и философа Карсавина, стал его душеприказчиком, сохранил его рукописи, проводил его в мир иной… Это произошло в лагере в 1952 году… Самые радикальные идеи Карсавина привлекались в наши беседы и стимулировали разговор о наших главных, опасных, трагических духовных проблемах.

Сейчас я вижу, что в наших беседах было достаточно эклектики, что христианские наши воззрения смешивались с гуманистическими, что мы проецировали на христианство прижившийся в нашей душе секулярный гуманизм, самоуверенно провозглашая свое «новое» видение христианства. Но это не было зряшным и грешным делом. И не только для нас лично было необходимо разобраться со своими духовными проблемами. Основное значение наших многолетних размышлений в том, что мы переживали и обсуждали общие проблемы нашего народа и времени, которые могут многими не осознаваться, и потому так важно, чтобы где-то и как-то началось это осознание…

Беседы того времени были уникальны по накалу интеллектуальной страсти, направленной на выяснение наших главных жизненных и духовных вопросов. Помню разговор с ученым-филологом, который слегка ошарашено, но охотно слушал наши беседы. «Что Вас в этом интересует, Александр?» — спросил я его как-то. Он ответил, что для него непонятно многое, что здесь произносится, но его поражает, и остается для него загадочным, как мы, странным образом, друг друга прекрасно понимаем…

Спустя годы, я думаю о нашем кружке в связи с общей нашей русской историей последних двух столетий, в связи с тем наиболее нам известным и интересным временем XIX и начала XX века, когда наша русская культура была в зените, обещала очень многое, а шла, как мы теперь знаем, к пропасти. Я думаю о так называемой «русской религиозной философии», в русле идей которой и бурлила наша мысль. Меня больше всего впечатляет непроизвольное совпадение причудливого букета идей и настроений нашего кружка с загадочным и смешанным комплексом идей этой, так называемой, «русской религиозной философии». Как можно повторять и повторять тот же странный и, казалось бы, совершенно непредсказуемый набор самых разных и противоречивых идей? Воистину, это происходит из такой глубины нашей русской породы или судьбы, которой мы принадлежим куда больше, чем понимаем или даже хотим понимать…