Илл.: «Странник». Худ. Георг Гросс (Georg Gross»The Wanderer») . 1943. Частное собрание. США

Часть II. Путник

Внезапный арест оглушил Анатолия Ванеева[1]. Все произошло так, будто, энергично шагая к своей уже обозначившейся цели по широкому светлому проспекту молодой жизни, он неожиданно провалился в открытый люк глубокого темного колодца. До этого момента Студия начинающего автора уже целый год как стала неотъемлемой частью его жизни, как и возникший с ее появлением совершенно новый круг общения. В отличие от учительского окружения в школе, где все было подчинено размеренности и дисциплине, среда студийцев искрила претензиями на оригинальность и творческую исключительность. Желающих стать профессиональными литераторами набралось около ста человек [29, с. 23], но даже среди этого пестрого множества Ванеев не затерялся. Он был замечен и оценен руководителем и потому вошел в программу первой «фасадной» встречи с читателями, проведенной под эгидой правления Ленинградского отделения Союза писателей СССР (далее — СП). Это чрезвычайно воодушевило Анатолия Ванеева и укрепило мысль о том, что вскоре он станет профессиональным и признанным писателем.

Наставник молодых литераторов Борис Дмитриевич Четвериков (1896–1981) выделил среди массы вместе с Ванеевым еще нескольких талантливых ребят и объединил их в независимые группы. Окрыленные расположением Четверикова  Ванеев и Глинер очень быстро стали «размахивать игрушечными мечами»[2], давать неодобрительные оценки маститым авторам, в т. ч. и членам Правления СП, подмечать слабые места в литературных новинках и т. д. Борис Дмитриевич не только не оберегал молодых задир, но и, наоборот, всячески поощрял их заносчивость, тщеславие и «настойчиво внушал, что литература делалась и всегда будет делаться в узких закрытых кружках»[3]. В составленном проекте положения об особом кружке внутри литературной студии появился пункт, что его члены «не будут передавать сведения о его существовании огласке во избежание кривотолков»[4]. Затем была написана «декларация», содержащая критику негативных проявлений в советской литературе. Наставник горячо убеждал Ванеева и Глинера, что под этим обращением «подпишется каждый коммунист»[5], и предложил молодежи этот текст «анонимно разослать разным писателям»[6].

Ванеев и Глинер очень быстро стали «размахивать игрушечными мечами»[2], давать неодобрительные оценки маститым авторам, в т. ч. и членам Правления СП, подмечать слабые места в литературных новинках и т. д. Борис Дмитриевич не только не оберегал молодых задир, но и, наоборот, всячески поощрял их заносчивость, тщеславие и «настойчиво внушал, что литература делалась и всегда будет делаться в узких закрытых кружках»[3]. В составленном проекте положения об особом кружке внутри литературной студии появился пункт, что его члены «не будут передавать сведения о его существовании огласке во избежание кривотолков»[4]. Затем была написана «декларация», содержащая критику негативных проявлений в советской литературе. Наставник горячо убеждал Ванеева и Глинера, что под этим обращением «подпишется каждый коммунист»[5], и предложил молодежи этот текст «анонимно разослать разным писателям»[6].

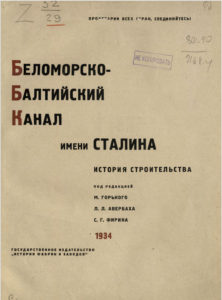

Четвериков использовал амбиции и наивность своих питомцев, чтобы чужими руками расчистить себе путь в Правление Ленинградского отделения СП СССР. Он считал, что давно заслужил самое высокое положение и признание в масштабе всей страны. Он одним из первых отреагировал на заказ партии по созданию новой советской мифологии и поторопился вложить в ее здание свой творческий камень — роман «Голубая река»[7]. Этой книгой он смог опередить даже выход коллективного славословия о Беломорканале, с очерками о совместной поездке руководителей ОГПУ и советских писателей под патронажем А. М. Горького[8].

Роман Четверикова в полной мере соответствовал партийной установке: убедить советских читателей в великом воспитательном значении труда заключенных, справедливо осужденных Советской властью. Его выпуклой идеей стал рост политической сознательности у осужденного на 5 лет северной ссылки инженера Всеволода Завалишина, осознавшего, что на его глазах происходит «пересотворение мира» [Цит. по: 31, с. 358], и именно здесь, среди других «социалистических колумбов», его место [Там же, c. 359]. В первой версии этой книги автор отвел главу рассказу о чтении вслух рабочими речи И. В. Сталина [29, c. 17], выразил свою почтительность к системе ОГПУ, но не нашел места для описания увиденных им страшных картин жизни осужденных. При публикации «Голубой реки» в 1982 г. «сталинская глава» была изъята автором.

К концу Великой Отечественной войны расположенность Четверикова по отношению к партии большевиков и чекистам укоренилась настолько, что многие стали считать его секретным агентом[9]. Впрочем, сам он ни тогда, ни много позже не скрывал своих близких отношений с сотрудниками НКВД [29, с. 20–22]. Ванеев и Глинер знали об этой стороне деятельности своего руководителя, это их нисколько не смущало: оба были убеждены, что «положение секретного осведомителя <…> несовместимо с провокациями, имеющими целью представить действительное положение вещей в ложном свете»[10]. Все же «ненормальность» общения»[11] проявлялась и начала усугубляться. Первым на провокационность тем, поднимаемых при доверительном общении Четвериковым, отреагировал Глинер. Он предложил Ванееву под любым предлогом дистанцироваться от наставника[12], но было уже поздно: незримый карательный механизм уже зацепил нити их судеб и пришел в движение.

К несчастью для Бориса Дмитриевича, его заслуги перед НКВД не только не пошли в зачет, но еще и усугубили обвинения: «Являясь секретным сотрудником НКГБ, встал на путь двурушничества, провокаторства и дезинформации»[13]. Четвериков не учел, что чекисты активно применяли перекрестное негласное наблюдение: осведомителей среди студийцев было несколько, и каждый считал себя единственным источником, не подозревая, что доносы идут и на него самого.

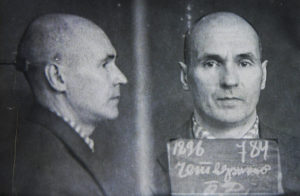

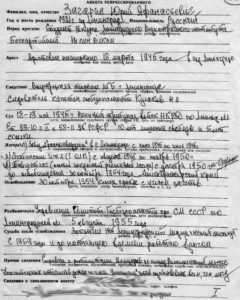

Через неделю после памятного литературного вечера, состоявшегося под эгидой Правления Ленинградского отделения СП СССР 18 января 1945 г., арестовали первого из шести студийцев[14], одаренных повышенным вниманием Б. Д. Четверикова, — студента Ленинградского горного института Оскара Иосифовича Гурвича (1921–2004)[15]. 8 марта задержали студентку Ленинградского университета Лидию Даниловну Альхименок (1920–2002), 17 марта пришли за Эрастом Борисовичем Глинером (1923–2021). На следующий день был взят под стражу студент Ленинградского педиатрического мединститута Юрий Афанасьевич Загарин (1921–?), еще

через сутки арестовали учителя физики Анатолия Анатольевича Ванеева[16]. 12 апреля прямо из школы в тюрьму на Шпалерной доставили беременную учительницу истории Хильду Августовну Кинк (1918–2006)[17]. Тогда же в камеру был отправлен и сам Четвериков [29, с. 20].

Многое в делах указывает на то, что сотрудники НКВД стремились придать максимальный вес раскрытому ими «заговору». Для этого дела арестованных были искусственно объединены, но их должностная незначительность оставалась слабым местом, поэтому понадобилось дополнить группу фигурой более значительной. То, что в донесениях о некоторых высказываниях Альхименок и Кинк присутствовали якобы сказанные ими слова о желательной смерти Сталина, определило подведомственность следствия военной прокуратуре[18], занимавшейся террористическими преступлениями. Следствие для большинства было коротким, в конце мая почти всем арестованным был вынесен приговор — по 10 лет заключения в исправительно-трудовых лагерях. Альхименок, Ванеев и Кинк[19] оказались неподалеку от Коноши в Архангельской области, Глинер — в «шарашке» под Ленинградом, Гурвич в Ухте, Коми АССР. Загарин поначалу был оставлен в лагере при ленинградском заводе «Красногвардеец», но через год его этапировали в Челябинские ИТЛ, а в 1950 г. перевели в «зону» возле Тайшета.

Борису Дмитриевичу не повезло буквально катастрофически: он почти полтора года провел в одиночной тюремной камере на Шпалерной, то давая показания, то пытаясь отказываться от признаний и за это попадая в карцер[20]. По злой иронии судьбы в этот период Сталин неожиданно для комиссии по Сталинским премиям лично предложил наградить Четверикова высшей премией страны, но, услышав, что «Четвериков сидит», вождь к своему предложению больше не возвращался [См. подробнее: 22, с. 146].

Тем не менее будет слишком поверхностным считать Б. Д. Четверикова и других студийцев-осведомителей главными виновниками трагического излома нескольких жизней, тем более принципиально неверно трактовать случившееся как «случайность». В атмосфере официальной писательской среды того времени доносительство на коллег было распространенным методом карьеристов от литературы [См., например: 5, с. 7; 34, с. 141]. «Четвериковыми» становились в т. ч. из опасения, что несговорчивость при склонении к негласному информированию аукнется проверкой биографии, и тогда могут всплыть опасные эпизоды — «неправильное» классовое происхождение, дружба с политически опальными фигурами, сотрудничество с белогвардейцами

и т. п.[21]

Кроме того, писательскую среду внимательно контролировали и активно направляли идеологически, и в центре этой работы находился принцип партийности литературы. Провозглашенный Лениным в 1905 г. в качестве теоретического тезиса [13], в 1945 г. он применялся уже в качестве проверенного инструмента при практическом занесении автора в ту или иную категорию писателей — официальную или политически вредную.

Идеологический сервилизм официальных литераторов поощрялся ощутимыми привилегиями, что порождало личные обиды обделенных, питало корыстолюбие, зависть и необоснованные амбиции. Особенно отравляла обстановку в Союзе писателей возможность личного доступа к изобильной кормушке Литературного фонда. Аналогичные фонды других творческих союзов (архитектурный, музыкальный, художественный и др.) располагали значительно меньшими средствами, чем литературный.

Литературоцентризм советской культурной среды выражался в том, что писательский фонд в расчете на одного автора, состоящего в фонде, получал существенно больше, чем фонды других творческих союзов [См. подробнее: 16, с. 59 ] — 10 % (!) доходов от гонораров авторов[22], 2 % от сумм валового сбора и 0,5 % за спектакли и литературные вечера, устраиваемые культурно-просветительными учреждениями, плюс доходы от ведомственных домов отдыха, книжных лавок и пр. и поступления членских взносов [16, с. 28–231]. Вместе поступления из этих источников складывались в значительные суммы, но распределялись узкой группой лиц. В результате в Литературном фонде едва ли не с момента его образования возникло подобие сословных привилегий, когда ставки гонораров и ссуд, выделяемых для разных категорий писателей, различались многократно, а в иных случаях кратность разницы доходила до сотен[23]. При этом даже известным писателям отказывали по надуманным предлогам, в действительности по идеологическим мотивам, даже если их семьи доходили до полной нищеты и голодали.

Еще одним фактором, существенно изменившим ситуацию в стране, стало само приближение к завершению войны. 7 ноября 1944 г. вся территория страны была освобождена от фашистов, в потоках перемещаемого и все более подвижного населения старались затеряться военные преступники, пособники нацистов, уголовные преступники и т. п. контингент. В связи с этим резко возросла потребность в активизации розыскной работы для выявления подобных лиц, что, в свою очередь, потребовало расширения агентурной сети, наращивания потоков негласной информации и ее анализа [См., напр.: 6]. Таким образом, к чекистам стало параллельно поступать все больше сведений о росте критических настроений как среди рядовых граждан [7], так и особенно в творческой среде. Например, в пространной секретной записке министра НКГБ В. Н. Меркулова, адресованной идеологу ЦК ВКП(б) А. А. Жданову, можно обнаружить поразительно много крайне критических высказываний известных писателей о действиях властей и положении литераторов [9, с. 105–110]. В числе прочего приводилось мнение поэта Николая Асеева о том, что «вместе с демобилизацией вернутся к жизни люди, все видавшие. Эти люди принесут с собой новую меру вещей, <…> это будет время свободного стиха» [Там же, с. 105]. В этом же документе цитировались слова К. И. Чуковского о деспотии как воле одного человека, передоверенной приближенным и установленной в стране, и о том, что «в условиях деспотической власти русская литература оглохла и почти погибла» [Там же, с. 106].

В логике сложившегося практического руководства И. В. Сталина и окружавшей его высшей номенклатуры управляемость обеспечивалась, прежде всего, опережающими репрессиями в отношении носителей предполагаемых угроз. В современных работах, посвященных травле писателей в 1940-е гг., за точку отсчета репрессивной кампании против нежелательных писателей чаще всего принимается 1946 г., когда вышло Постановление Оргбюро ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград» [12, с. 1028–1031]. В действительности большой массив источников указывает, что поток окриков и осуждений по адресу изданий и авторов со стороны высших партийных структур идеологов последовательно нарастал после выхода Постановления Секретариата ЦК ВКП(б) «О контроле над литературно-художественными журналами» от 2 декабря 1943 г. Тогда руководителям Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) и его отделу печати было строго указано на плохой контроль за содержанием журналов, особенно литературно-художественных: «Только в результате слабого контроля могли проникнуть в журналы такие политически вредные и антихудожественные произведения, как «Перед восходом солнца» Зощенко или стихи Сельвинского «Кого баюкала Россия» [Цит. по: 14, с. 88–89].

Ко времени ареста Анатолия Ванеева организационно-идеологические меры по пресечению опасных явлений и настроений оформились в полновесную волну доносительства, захлестнувшую высшие и низовые партийные органы. Секретариат и оргбюро ЦК ВКП(б) занимались «почти исключительно персональными делами, т. е. делами, связанными с так называемым «недостойным поведением» отдельных коммунистов. Рассматривались даже анонимные заявления, чего раньше в практике ЦК не было [7, с. 10.]. Поскольку в очередной раз молодежь в партийных документах была отнесена к особой «группе риска» по своей идеологической уязвимости [См., напр.: 2; 7, с. 136–154], агентурная работа в ее среде велась особенно тщательно [24].

Совокупность этих и смежных обстоятельств создавала почву для возможного конфликта государственных институций и партийной бюрократии с молодыми людьми, имевшими установки, схожие со взглядами Анатолия Ванеева, но не предопределяла репрессии автоматически. Конкретные трагедии в подавляющем числе случаев были связаны с доносами, сделанными либо по искренним убеждениям авторов, либо по мотивам их карьеризма, корысти, а само осуществление мер уголовного характера сопровождалось самыми разными обстоятельствами. Еще более индивидуализированными были личностные духовные и психологические последствия у тех, кто был обвинен в идеологических преступлениях, прошел через потрясение внезапного ареста, несоразмерных обвинений, расстрельных угроз, построенных на откровенной лжи, стравливании подследственных и прямом насилии. Через все это пришлось пройти Ванееву и всем остальным участникам студии, но в его случае арест и время, проведенное в одиночной камере, отозвались в глубинах самосознания Анатолия Анатольевича самым неожиданным для него образом.

История русской мысли содержит примеры самых разнообразных религиозно-философских конверсий в значении внезапного или продленного переосмысления жизненного опыта, преображающего все самосознание человека в его отношениях с Богом и Его Творением. Пережитое в такой конверсии становится одним из источников и неразрывных частей целостного личностного миропонимания мыслителя как частный пример важных для него общих идей, и оно же участвует в дальнейшем углублении взглядов и представлений личности[24]. Сохранившийся крайне краткий поэтический оттиск, вобравший опыт пребывания Анатолия Ванеева в «одиночке», далек от литературного совершенства, но именно эти восемь строк наиболее важны для уяснения будущего пути его мысли:

Время земное измерено

Суток пустыми кругами.

Меж 4-х стен затерянный

Меряю время шагами.

Мысли дорогой таинственной

Стены, презрев — свободны …

Я обладаю единственный —

Этой свободой… бесплодной[25].

Современный читатель в зависимости от широты своей начитанности может расценить эти стихи как литературную реминисценцию по мотивам Кьеркегора, Ясперса, Камю или Сартра и др., но тогда, в камере, Ванеев не мог еще слышать ни об экзистенциализме, ни об экзистенциалистах. Он узнал это понятие и некоторые из этих имен раньше[26], чем большинство советских читателей[27] [35, c. 33], но эти стихи были исключительно результатом личного потрясения.

Для Анатолия Ванеева «одиночка» на Шпалерной стала своеобразной экзистенциальной барокамерой с ее крайне опасными перепадами духовного и психологического давлений. Сильная от природы натура Ванеева по счастью не была в ней сломлена, как искалечило пребывание в таких следственных камерах миллионы невиновных, но испытание имело свои очень существенные и продолжительно сказывавшиеся последствия.

Неожиданно для себя Анатолий Ванеев открыл, что все его прежние представления о надежных основах жизни: рациональность мировоззрения и научная умопостигаемость мира, социальная обусловленность личного поведения и неразрывность своих связей с обществом, практически результативное целеполагание и деятельное достижение намеченного — все что казалось накрепко связанным, держалось или на чуде, или на самообмане. Когда «благополучный этап жизни исчез»[28], и все с ним связанное прервалось[29] — распалось и исчезло, когда Ванеевым овладели растерянность и обессиливающее сомнение в том, что какое-либо продолжение через этот прерыв вообще возможно. И тогда неожиданно для него самого поэтически выговорилась та часть души, по слову Тертуллиана, имеющая «право самой возглашать то, о чем человек не смеет и пикнуть» [25, с. 92].

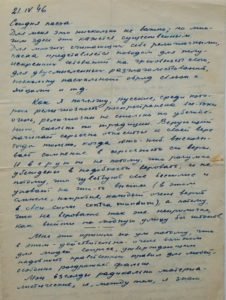

Конечно, Ванеев не мог сразу в полной мере осознать этот первый метафизический опыт переживания своей связи с незримой реальностью, но интуитивно он все же почувствовал его значимость и счел необходимым поделиться этими стихами с самым близким для него человеком, матерью Фелицатой Александровной, в первом же крайне кратком письме по прибытии в лагерь. Тогда он уже отчасти преодолел свой экзистенциальный кризис и потому стихи завершил так:

«Я далек от темного настроения. Воля к жизни звериная, неуемная»[30]. Эта финальная ремарка указывала, что энергия молодости и жажда деятельности победили возникшую было наклонность к экзистенциальной рефлексии, но вскоре выяснилось, что в глубинах его личности уже открылся некий источник, центр, заставляющий снова и снова возвращаться к вопросам религиозной веры и своих главных жизненных представлений.

Размышления Ванеева в письмах к матери о своих взглядах на собственное мировоззрение показывают, с каким старательным рассудочным усилием, почти по-толстовски, он пытался держаться материалистического мировоззрения:

«У меня есть церковный требник, на славянском языке. В первые дни я прочел с десяток страниц для утомления любопытства, а теперь книга лежит на столе для мебели, лишний объект для стирания пыли»[31]. Но волны настроений, понятным образом накрывающие всякого человека, против воли заключенного, то и дело относили Анатолия Ванеева совсем к иному берегу: «Все дни однообразны, как песчинки. Я обитаю на безымянной планете вне времени и вне координат». «Я не верю ни в бога, ни в черта, но бывают такие обстоятельства, когда я мысленно зову: “Помоги!”, и верю, что от этого настанет облегчение. Стал доверять предчувствиям. Забавно, насколько крепки суеверия у людей. Я знаю многих, кто серьезно верит в значимость слов и т. п.»[32] Анатолий Ванеев не раз писал матери, что в иные моменты он не то чтобы осознает, а скорее чувствует некое покровительство высших сил, что «боги благоволят»[33], а судьба сама его «ведет»[34], и т. п.

На Пасху 21 апреля 1946 г., ровно через год после ареста, он в очередной раз постарался подытожить свои размышления о вере в Бога:

«Сегодня пасха. Это для меня нисколько не важно. Но многим здесь кажется существенным. Для многих, считающих себя религиозными, пасха представляется поводом для полуискренних сетований на греховность свою. Как я посмотрю, русские, среди которых религиозность распространена, религиозны не столько по убеждениям, сколько по традиции. Верующий начинает серьезно относиться к своей вере, только тогда, когда кто-нибудь высказывает сомнение в серьезности его веры. И веруют не потому, что разумно убеждены в надобности веровать, и не потому, что чувствуют свое бессилие и уповают на что-то высшее (в этом смысле, напротив, каждый верит в свои силы, contra mundum [бросая вызов — лат.], а потому, что не веровать также неприлично, как выйти на улицу без штанов… В этом действительно важном для людей вопросе, утверждающем важность нравственных правил для людей, особенно раздражает фальшь.

«Сегодня пасха. Это для меня нисколько не важно. Но многим здесь кажется существенным. Для многих, считающих себя религиозными, пасха представляется поводом для полуискренних сетований на греховность свою. Как я посмотрю, русские, среди которых религиозность распространена, религиозны не столько по убеждениям, сколько по традиции. Верующий начинает серьезно относиться к своей вере, только тогда, когда кто-нибудь высказывает сомнение в серьезности его веры. И веруют не потому, что разумно убеждены в надобности веровать, и не потому, что чувствуют свое бессилие и уповают на что-то высшее (в этом смысле, напротив, каждый верит в свои силы, contra mundum [бросая вызов — лат.], а потому, что не веровать также неприлично, как выйти на улицу без штанов… В этом действительно важном для людей вопросе, утверждающем важность нравственных правил для людей, особенно раздражает фальшь.

Мои взгляды радикально материалистические, и между тем я знаю, что немощь одинокого человека перед общественными явлениями понуждает его искать силу внутри себя, верить в нее и уповать на нее; так было и так будет, такова духовная природа человека.

Я очень склонен верить в то, что есть нечто, что можно было назвать Высшей Справедливостью. Я понимаю ее не как нечто сверхчувственное, но просто как общий принцип равновесия. <…>. Равновесие между людьми есть справедливость. Вот почему я убежден, что нравственная чистота человека, т. е. соблюдение им тех нравственных правил, которые сам считает необходимым соблюдать, есть действительно важное условие жизни каждого.

Поэтому я серьезно и уважительно отношусь к людям подлинно религиозным, для которых возможность отпущения грехов не есть основание жить в беззаконии. И тем более раздражает меня нарочитая, показная условность, как религиозная, так и всякая иная»[35].

Все эти фрагменты представляют собой яркие свидетельства того, насколько трудным оказалось для Ванеева как человека с сильным характером и привитым воспитанием понимание, что убеждения лишь тогда чего-то стоят, когда неизменны. Проходил процесс согласования усвоенной научной картины мира и того, чем нудилась его душа: «В нашей обстановке мысль отвращается от материальных пределов. Я пишу об этом, потому что уже давно задавался вопросами бытия, а теперь и чувством, и умом убедился совсем, что материальное и познаваемое не есть исчерпывающее содержание мира и особенно жизни. Для того чтобы писать о чем-либо, надобно иметь отчетливое представление, мои представления недостаточно ясны, чтобы я мог писать о них, но, если ты веришь мне, то верь вместе со мной, что человеку присуще нечто, что выше времени»[36].

Одним из самых значимых событий, вернувших Анатолия Ванеева к религиозным темам, стал глубоко взволновавший его приезд самого родного человека[37] на краткое свидание в лагерь. Днями после отъезда матери сын писал ей:

«Я во что-то верю, сам не знаю, во что: в бога, в судьбу, в некую высшую силу, участвующую в жизни. Во всяком случае, бесспорно одно: тому, кто верит, легче жить. Это и есть доказательство в пользу веры, — если она облегчает жизнь, значит, это и есть правильный путь»[38].

Несмотря на то, что всю свою жизнь Фелицата Александровна оставалась для Анатолия Ванеева самым главным человеком в его жизни, их сердечная близость не дополнялась общими интеллектуальными интересами: за все годы заключения в переписке не возникло ни одной сквозной культурной темы, обсуждаемой из письма в письмо[39]. Интеллектуальная общность в них не только не проявилась, но, напротив, когда после встречи и сближения Ванеева с Карсавиным сын сообщил матери о своем глубоком интересе к метафизике, она ответила так: «Я уж не знаю, что дает метафизика? заглянула в философский словарь и очень опечалилась. Зачем тебе это? Работа по никелировке была бы тебе интереснее»[40]. Вскоре Фелицата Александровна утвердилась в своем отношении: «Метафизика продолжает оставаться моим врагом, я ей не доверяю и боюсь»[41].

Отсутствие реального собеседника, способного содержательно откликнуться на возникающие у Ванеева духовно серьезные вопросы, остро им осознавалось: «Ум не может питать себя сам, <…> только в разговоре с людьми или при чтении возникают мысли — как ответ на услышанное или на прочтенное»[42]. «С некоторого времени я убедился, что наиболее подходящий для меня собеседник есть я сам. Такая покладистая личность, единственная, которой я, кажется, доверяю»[43]. Его все его попытки преодолеть собственным размышлением смутно ощущаемые границы иного понимания жизни и мира «пробуксовывали» в вязком многообразии материалистических понятий и представлений, набранных из казавшихся ему авторитетных книг, и он с еще большей энергией погружался в привычное чтение в надежде найти себя настоящего. Такую готовность Ванеева «отведать от всякой науки», его ненасытность «с радостью учиться» пусть искаженно и неполно, только как качество предваряющее, Платон считал предпосылкой признать в человеке философа [19, с. 255].

Уже с декабря 1945 г., т. е. всего через три месяца пребывания в лагере, в письмах Ванеева возникают и становятся постоянными на весь срок заключения просьбы о почтовой отправке ему книг, журналов и др. литературных изданий. К концу заключения полученное и прочитанное составило огромный список, но показательным образом его открыли «Литературная газета», журнал «Литературный современник», повесть Ромена Роллана о жизнелюбце Кола Брюньоне и том со статьей Льва Толстого «Что такое искусство?»[44]. Защита великим писателем краткости, простоты и ясности в искусстве, были особенно близки Ванееву: реализм был избран творческим «символом веры» задолго до ареста, в заключении он остался в том же статусе. Анатолий Анатольевич, например, «умилился до слез простотой и безыскусственностью языка» романа Мартина Флавина «Странствие во мраке»[45], по оценке Ванеева, «мудрого человека, глубоко знающего жизнь»[46]. Роман этот печатался в журнале «Звезда» исключительно по причине симпатий главного героя к Советской России и рассказывал о судьбе мальчика из Айовы, ставшего миллионером. В авторской трактовке в произведении нетрудно расслышать мотивы кальвинисткой этики, а в советском варианте поведение героя трактовалось просто как следование личной честности.

Ванеев восторгался американским автором и одновременно, признавая отдельные художественные достоинства «Угрюм-реки», мог беспощадно критиковать Шишкова за, как он считал, очевидные промахи:

«Половинчатый мистицизм автора неприятен. Всему этому [мистике] отводится много места, причем автор остерегает[ся] проявить себя последовательным мистиком, и не способен стать выше мистики, придав ей ироничный тон. <…> Считаю изложение необоснованно романтизированным, оторванным от реальности, погруженным в мистицизм при том, что в действительности в жизни мужчины отношения его к женщине не осложнено переживаниями, и в основе своей примитивно <…>. Сцены между Прохором и женщинами иногда дикие, иногда слюнявые»[47]. Ванеев восхитился и «Братьями Карамазовыми», но его не задели религиозно-философские идеи Достоевского, он лишь позавидовал «наплыву слов, необыкновенному умению все связать, изяществу и остроте речи»[48].

В рассказах же самого Анатолия Ванеева, созданных в лагере, ничего не изменилось, в них невозможно обнаружить какую-либо скрытую идею. Впрочем, их автор еще не претендовал на постановку перед собой подобных задач: его представления были цепко опутаны советской литературщиной, подхваченной еще до заключения, а освобождение от штампов, банальщины и дурновкусия шло трудно даже при сохранении критичности к результатам своего творчества[49]. Но там, где это касалось лично и глубоко пережитых тем, вдруг мог прорезаться голос совершенно другого Анатолия Ванеева. Так он, получивший собственный боевой опыт, писал о творчестве одного из самых популярных авторов 1940-х гг.:

«Стихи К. Симонова не одобряю. Мне они кажутся неестественными, как бумажные цветы. Какая-то наигранная экзотика чувств, нравственно сомнительная»[50].

И все же, вопреки собственным декларациям «не разбрасываться»[51], Ванеев устремлялся в самых разных направлениях. Широта его культурных интересов поражает: помимо чтения подцензурной литературы (преимущественно художественной классики и позже — мемуаров). Короткие комментарии к просьбам о нужных книгах выявляют, что интеллектуальный центр внимания Анатолия Ванеев был заметно сдвинут в сторону сфер, требующих теоретического освоения, и лишь очень немногое из запрашиваемого он обосновывал возможным практическим использованием освоенных знаний после освобождения: «Пришли книги по языкознанию. Раз уж [это] дело для себя избрал, надо его знать всесторонне»[52]. «Стенографию получил, вгрызся с рвением человека, способности которого были долго без применения. Это может пригодиться как резервная специальность»[53].

Условия заключения позволяли получать нужные книги исключительно посредством почтовых посылок от матери, выкраивавшей на это скудные средства и тратившей много сил на обход магазинов в поисках нужного тома. Сын об этом не забывал и научился быть крайне ответственным в своих запросах. Он использовал первоклассных специалистов из числа окружавших его заключенных и по их рекомендации запрашивал наиболее авторитетные издания.

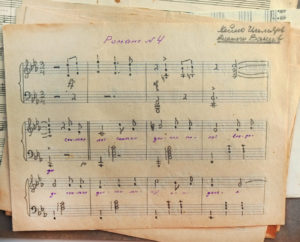

Ванеев постоянно углублял свое знание немецкого языка, изучил латынь, французский, читал книги по теории литературы и музыки, истории древнего мира, мировой живописи, архитектуры, греческой мифологии, периодически погружался в работы мыслителей Просвещения, и Средневековья. За время своего заключения до встречи с Карсавиным он основательно проштудировал фундаментальные учебники логики, высшей математики, проективной геометрии, физики, химии и астрономии, овладел стенографией и нотной грамотой, научился играть на мандолине, сочинял стихи к авторским романсам и т. д. В перечне прочитанных и перечитанных Ванеевым книг имена Л. Н. Толстого и А. Н. Толстого, И. А. Гончарова и А. М. Горького, Ф. М. Достоевского, Р. Роллана и С. Цвейга, В. Я. Брюсова и А. А. Блока, Э. Верхарна и Ш. Петёфи, А. Франса и др. Перечисленное представляет собой основной, но далеко не полный список теоретических дисциплин, сфер культуры и литературных интересов, ставших материалом для создания личного внутреннего интеллектуально-душевного пространства Анатолия Ванеева, размеченного незримыми траекториями, развилками и перекрестками, на которых он все время искал главное в самом себе. С не меньшей настойчивостью, чем погружение в книги, заключенный Ванеев приучал себя находить свою долю добра во всяком худе, чем, по сути, была сама жизнь невольника и чем она изобиловала в своих конкретных проявлениях.

Парадоксальным образом именно тюремное заключение обеспечило то положительное, что подготовило реактивную восприимчивость Ванеева к общению со Львом Платоновичем и его непростым идеям. На целое десятилетие он был существенно огражден от того, что обрушивалось на «вольного» советского человека в виде ежедневных газет и неумолкаемого радио. По своему содержанию это был поток информации о бесчисленных фактах повседневности — внешней, деятельной стороне жизни, с акцентом на том, что человеческая «единица» — «вздор» и «ноль» вне связи с советским народом и мудрым руководством Сталина.

Роль идеологического «камертона» средств массовой информации исполняли работы и выступления главного человека страны, а он, как убедительно показал А. Козинг, принципиально не понимал природу философского знания, считая философию еще одной конкретной наукой, нацеленной на получение практического результата. [См. подобнее: 11]. Понятия духовной жизни человека де факто в сталинской версии марксизма-ленинизма места не находилось. Как известно, имевший значение идеологической догматики «Краткий курс истории ВКП (б)» определял, что «источник формирования духовной жизни общества <…> нужно искать не в самих идеях, теориях, взглядах, политических учреждениях, а в условиях материальной жизни общества, в общественном бытии, отражением которого являются эти идеи, теории, взгляды и т. п.» [10, с. 110]. Подобной сталинской интерпретацией любых философских тем и вопросов руководствовались все звенья и установки информационно-пропагандистской машины, действовавшей на всех уровнях страны, вплоть до конкретной радиофицированной деревни, получавшей газеты. Производимый ими информационный гул не только не способствовал духовному и интеллектуальному сосредоточению человека на экзистенциальных вопросах о себе самом и смысле своей жизни, но, напротив, все эти большие и малые иерихонские трубы рассеивали духовное внимание личности, замусоривали ее самосознание.

Анатолий Ванеев находился во многом в стороне от этой всепроникающей информационной обработки и самостоятельно определял круг личных интересов, нащупывая путь к тому главному, что составляет основу его собственного «Я». Он постоянно сосредоточивал свое внимание на текстах, темах и вопросах несравнимо более серьезных, чем содержались в поверхностных газетных статьях. Наконец, как это видно по письмам матери, он сопровождал чтение серьезным откликом и работой над текстами — своеобразными мини-рецензиями[54], разборами статей[55], языковедческим анализом[56] и т. п. И в этих постоянных размышлениях над прочитанным в условиях лагеря Ванеев с его минимальной идеологической обработкой, а значит и максимально возможной гигиеной ума и души медленно, но неуклонно преодолевал ранее усвоенные шаблонные представления обычного советского обывателя, и его осмысление реальности приобретало все большую многомерность, заставляло многое переоценивать.

Возможностью в заключении много читать и осваивать новые сферы знания, постоянно заниматься своим саморазвитием Анатолий Ванеев был обязан ранее случившейся с ним беде — незаживающей все эти годы ноге из-за полученного на фронте ранения. Он прошел через множество болезненных операций, но обусловленная непроходящей болезнью инвалидность позволила получить освобождение от постоянного тяжелого изнуряющего труда на лесоповале или долбления тяжелых пород в котловане[57]. В дело заключенного А. А. Ванеева была внесена запись: «Категория — индивидуальный труд»[58].

Анатолий Ванеев не раз обращал внимание, как то или иное случившееся в его личном прошлом и поспешно расцененное как несчастье, беда, вред, неожиданно обнаруживали себя в настоящем, но уже в виде своей противоположности. Выходило так, что в жизненной «диалектике» противоположности совпадали, что постепенно приучило его стремиться и в будущем теоретически осмыслять явления и проблемы одновременно и равноценно с принципиально противоположных позиций, отстраняя упреждающие оценки и предвзятость[59].

Еще одним примером, как то, что поначалу представлялось как негативное, ненужное, может получить свое положительное значение, стала отбытая Ванеевым еще до ареста обязательная трудовая повинность в госпитале для раненных на финском фронте[60]. В свое время она воспринималась особенно тяжело, поскольку в ней невозможно было рассмотреть какие-либо перспективы применения полученных навыков в будущем. В лагере близ Козьей обнаружилось иное: медицинский опыт был учтен как особенно ценный факт, и Ванеева назначили фельдшером в лагерный лазарет, он даже получил отдельную (!) клетушку с кроватью[61]. Затем как недоучившийся студент химического факультета он стал лаборантом в дрожжевой лаборатории[62]. А после перевода в лагерь Молотовска[63] и короткого периода труда на общих работах он, как специалист, обладающий необходимыми знаниями и по химии, и поработавший учителем физики, получил место лаборанта качественного анализа черных и цветных металлов электролизного цеха[64]. Позже, оставаясь заключенным, Ванеев стал заведовать лабораторией с подчинением ему семи вольнонаемных сотрудниц[65].

Так эти и другие «неприятности» прошлого заметно облегчили жизнь Ванеева в лагере, но будет ошибкой считать, что его миновала своя мера страданий. О них он старался не писать, а позже — не говорить, но понимание опасностей, даже и возможного увечья, смерти угадываются в попутно оброненных метафорах: «Все мы канатоходцы, сорваться можно в любой момент, не имея кой-какой авторитетишко, кой-какое положеньице. Идем прямо и не пошатываемся»[66]. «Здесь человек, прилично одетый, сильно отличается от большинства — опустившегося, одетого в хлам, духовно оскотевшего»[67].

На первый, поверхностный взгляд то, что сообщал матери о своей жизни Анатолий Ванеев, характерно для текстов, будущем получивших название «лагерная проза», или, в научном варианте, — «свидетельские источники». Однако будет большой ошибкой увидеть общее и не рассмотреть тех принципиальных отличий в восприятии и оценках Ванеевым опыта неволи и собственного положения, позволяющих говорить о его духовной позиции как совершенно особой, в каком-то смысле даже уникальной. Легко увидеть, что в большинстве свидетельских текстов прямо или скрыто присутствует тезис авторов об их личном духовном сопротивлении, направленном на борьбу с унизительными и разлагающими личность условиями лагеря[68]. При этом, по важному обобщению Г. Л. Тульчинского, в этих свидетельских текстах преобладают «торжествующие нарации», а не мотивы скорби, печали и раскаяния, характерные для подобных западных источников [26; 27]. Эти мотивы героизации личного сопротивления в лагерной прозе, как и посвященных ей философских и научных работах, практически всегда разделяющих эту позицию торжествующего человеческого духа, не случайны, они имеют своим истоком духовно-нравственный пафос всей русской культуры, более всего выраженный именно в литературе. Однако на этом общем положении не приходится останавливаться, поскольку глубже общекультурных импульсов и пафоса героизации духовного сопротивления обнаруживаются религиозные истоки — черты православного идеала святости[69], и сегодня имманентно и непреходяще присутствующего в русской культуре. Веками всякое прославление святого, т. е. свидетельствование Церкви об оправдании исповедников веры до Страшного Суда, венчалось и сегодня продолжает завершаться в церковной практике Русской Православной Церкви обязательным торжественным песнопением — икосом. Героизация духовного сопротивления, таким образом, есть безотчетное спонтанное выражение религиозного идеала в современной светской русской культуре — его секулярная романтическая версия.

Вместе с тем понятие «духовное сопротивление» — это не более чем общая формулировка различных возможных духовных путей человека, проходящего тяжелые жизненные испытания. Научная типологизация настолько тонкой и глубоко индивидуализированной материи, каковой является религиозная жизнь, вряд ли уместна при задаче философского осмысления содержательной стороны конкретной биографии. Отношение Анатолия Ванеева к факту своего осуждения и тюремной жизни принципиально выделяет его среди всех авторов свидетельской прозы. Он начинал сознательную творческую жизнь как приверженец реализма и, воспитанный «трудным опытом жизни»[70] остался верен этому взгляду, лишь существенно уточнив и повысив личные требования к своему пониманию реализма. Ванеев принципиально не принимал какой-либо героизации собственного отношения к лагерной судьбе, усматривая в такой позиции романтизацию реальности. Автор книги «Два года в Абези» считал, что взвинчивание в сторону насилия или патетики мученичества не выражает ни будничной стороны жизни, ни сути ее отрицательного воздействия на личность [3, c. 75–76]. Он также понимал и опасности сосредоточения человека на самоценности «духовного сопротивления», когда незаметно для человека преодолеваемое им зло занимает определяющее место в личной шкале ценностей, заставляет смотреть на мир и людей «из окопа и сквозь прицел» подозрительности и предубеждения.

Мотив обыкновенности, своеобразной, но все же нормальности жизни в заключении среди обычных людей появляется в письмах Анатолия Ванеева уже после первых двух месяцев пребывания в лагере: «И здесь люди как люди»[71], и в дальнейшем он становится сквозным. А накануне встречи с Карсавиным, находясь в Абези, он писал: «Я вжился эту жизнь, и она течет нормально»[72].

Знаменитый историк русского искусства и художественный критик, заключенный абезьского лагеря Николай Николаевич Пунин обладал крайне цепким взглядом и не прошел мимо редкого духовного своеобразия Анатолия Ванеева: «Вот человек [Ванеев], <…> который живет нормальной жизнью в этом бедламе. Он, как орешек, защищен от внешнего давления крепкой скорлупой, внутри которой растет сам для себя. Вот с кого нам нужно взять себе в пример» [3, с. 57].

Именно эта поразительная самодостаточность Анатолия Ванеева и цельность его личности, обретенные в условиях неволи, обеспечили серьезное внимание к нему таких высокообразованных и глубоко понимающих культуру собеседников, как Лев Карсавин, Самуил Галкин и др. Во многом эта самодостаточность личности постепенно возрастала из глубины горячей искренней любви Анатолия Анатольевича к своей матери и из сострадания к ее доходящим до мысли о смерти переживаниям. Глазами этой любви он увидел, что ей значительно тяжелее, чем ему, что она почти сломлена судьбой, отобравшей у нее мужа[73] и сына, и что без его духовной и реально ощутимой поддержки, мать просто угаснет. Это понимание удержало Анатолия от коварного погружения в личные переживания, в воспоминания о прежней благополучной жизни, достигнуть по отношению к ней «в голове блаженной пустоты»[74]. Главное, что помогло его душе в интуитивном обретении действенной опоры, — это обнаруженная Ванеевым в самом себе глубокая вера в значение и силу любви: «Если словам дана сила укреплять сердце и ум, — писал он матери, — как хочу я, чтобы в моих словах ты нашла опору, поддержку, облегчение»[75].

Это переживание, скрывающее в себе еще не вполне ясно осознаваемую личную веру, помогло найти Анатолию Ванееву спасающую от отчаяния опору: им обоим необходимо сосредоточить внимание на будущем, на благоустроении жизни после освобождения. Из письма в письмо Анатолий Анатольевич, не отступаясь, передавал свою уверенность Фелицате Александровне: «Не смей падать духом. Я знаю, что тебе много тяжелее, чем мне. Надо быть бодрой и беречь силы ради будущего»[76]. «У тебя есть будущее, только ты, упав духом, его не видишь. Каждая строчка моих писаний — для тебя; мы будем вместе и будем вместе с работать. <…> Я убежденно верю, что со временем все отменно устроится»[77].

Свою роль в сохранении того, что Г. С. Сковорода назвал «разумным спокойствием души» [23, с. 201], имела открывшаяся в Ванееве способность привыкнуть к любым условиям, закрепившаяся в русском человеке за столетия сурового выживания. Вопреки тиражируемому мнению, что привычка ко всему обязательно связана с подлостью[78], Ванеев вживался в свое лагерное положение, все время возвращаясь к размышлению о нравственных требованиях к самому себе, и потому смог найти свой путь сохранения человеческого достоинства. «Главное преодолеть начало. Дать себе привыкнуть к создавшемуся положению, — писал он матери, — Найти точку опоры, найти, что должен делать. Для этого необходимо не разбрасываться растерянно по сторонам, а сосредоточить волю на дне настоящем, чтобы каждый прожитый день был кирпичом в фундамент будущего»[79]. «Главный источник моего душевного равновесия в том, что устройство жизни для меня уяснилось, все ценности жизни я взвесил и определил их цену, определил и свое место среди людей, и оттого мне ясна ведущая линия жизни, и что я должен делать, и как жить. И с таким сознанием даже если бы меня к черту на кулички упекли, я бы духом не очень огорчился»[80]. За этим «не очень» у Анатолия Ванеева скрывалась потребность иметь реального собеседника, хотя бы умозрительного, в виде авторов книг и их героев.

Но было бы неправильным представлять миропонимание Анатолия Ванеева, будто он каким-то противоестественным насилием над собой интеллектуально стерилизовал пространство своего самосознания, развесив красные флажки на путях и тропинках мысли о своем прошлом. Действительность была в том, что благополучную до ареста жизнь разделил прерыв, но жизнь продолжилась и лагере. Но еще в самом эпицентре этого прерыва — в момент пребывания в одиночной камере — у Ванеева возник вопрос, не покидавшие его многие годы заключения: был ли случаен такой поворот в его судьбе, и если нет, кто виновен в таком изломе жизни и что стало его причиной?

Лишь после нескольких лет заключения ответ на этот вопрос окончательно вызрел, и выраженная в нем глубоко обдуманная позиция еще больше выделяет Ванеева среди остальных авторов свидетельской прозы: Анатолий Анатольевич пришел к выводу, что главным виновником своего ареста и попадания в лагерь был… он сам: «Заключение, пожалуй, не есть случайность, нечаянная неудача и т. п., а скорее всего — весьма закономерный этап в моей жизни, который неизбежно настал бы раньше или позже. Оглядываясь на прожитую жизнь, я думаю, что первый шаг к тюрьме я сделал тогда еще, когда почувствовал сострадание и желание помочь Людмиле Игнатьевне[81]: человек, испытывающий сочувствие и пытающийся помогать репрессированным только потому, что, по его мнению, они — хорошие люди, — это кандидат туда, где я теперь. Таково нынешнее положение вещей. <…> не подумай, что меня сколько-нибудь тяготит такое настоящее и будущее, вовсе нет»[82].

Правильная трактовка этой позиции исключает признание Анатолием Ванеевым обоснованности вынесенного приговора. Эта позиция человека, считающего себя атеистом, поразительно сближается с христианским пониманием русского поэта, что всякий путь к добру как выражению любви может стать и путем креста:

Не говори: «Забыл он осторожность!

Он будет сам судьбы своей виной!..»

Не хуже нас он видит невозможность

Служить добру, не жертвуя собой.

Но любит он возвышенней и шире… [17, с. 154]

Пройдет совсем немного времени, и Анатолий Ванеев услышит от Карсавина религиозно-философскую максиму, сжато, глубоко и более точно выражающую его самостоятельно данный себе ответ о причинах своей лагерной судьбы. В карсавинском звучании она будет содержать указание на распространенную ошибочность, однобокость стремления человека оправдать себя, объясняя свои беды и неприятности на личном пути, сугубо внешними причинами, чьей-то злой волей, неблагоприятными обстоятельствами. До конца жизни Анатолий Ванеев вслед за своим Учителем будет напоминать, что главный вопрос, чтобы раскрыть духовный смысл случившегося, должен звучать так: «Почему я сам этого захотел?» [8, с. 376]. Такое сближение позиций по самой главной — духовно-нравственной оси, вне всяких сомнений, указывает на то, что еще до встречи со Львом Платоновичем Карсавиным Анатолий Анатольевич Ванеев состоялся как целостная и самодостаточная личность, как человек, готовый глубоко лично и ответственно воспринять христианство, глубокие идеи русской религиозной философии и в будущем состояться как самостоятельный оригинальный мыслитель.

- Беломорско-Балтийский канал им. Сталина: история строительства. Москва : Тип. им. Сталина, 1934. — С. 613.

- Беркутов, А. С. Роль агентуры в деятельности органов милиции в послевоенные годы / А. С. Беркутов // Вестник Московского университета МВД России. — 2009. — № 4. — С. 63–67.

- Ванеев, А. А. Два года в Абези // А. А. Ванеев. Два года в Абези: в память о Л. П. Карсавине. /— Bruxelles : Жизнь с Богом ; Paris : La presse libre, 1990. — С. 5–189.

- Ванеев, А. А. Очерк жизни и идей Л. П. Карсавина // А. А. Ванеев. Два года в Абези: в память о Л. П. Карсавине /— Bruxelles : Жизнь с Богом ; Paris : La presse libre, 1990. — С. 337–366.

- Власть и художественная интеллигенция. Документы ЦК РКП(б) — ВКП(б), ВЧК—ОГПУ—НКВД о культурной политике.

1917–1953. — Москва : МФД, 1999. — С. 872. - Гусак, В. А. Деятельность агентурно-осведомительного аппарата органов милиции среди несовершеннолетних в период Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.) / В. А. Гусак // Юридическая наука и правоохранительная практика. — 2008. — № 3 (06). —

С. 15–19. - Зубкова, Е. Ю. Послевоенное советское общество: политика и повседневность. 1945–1953 / Е. Ю. Зубкова. — Москва : РОССПЭН, 1999. — С. 229.

- Иванов, К. К. Памяти Анатолия Анатольевича Ванеева (в дни похорон) / К. К. Иванов // Два года в Абези: В память

о Л. П. Карсавине. / А. А. Ванеев. — Bruxelles : Жизнь с Богом ;

Paris : La presse libre, 1990. — С. 375–381. - Информация Наркома государственной безопасности СССР

В. Н. Меркулова секретарю ЦК ВКП(б) А. А. Жданову «О политических настроениях и высказываниях писателей» 31 октября 1944 г. // Сталинские премии. Две стороны одной медали. —

Москва : Свиньин и сыновья, 2007. — С. 105–110. - История Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков). Краткий курс / под ред. Комиссии ЦК ВКП(б). — Москва : Правда, 1938. — С. 341.

- Козинг, А. Сталинизм: исследование происхождения, сущности и результатов. / А. Козинг. — URL: https://esperanto.mv.ru/Marksismo/Kosing/kosing_stalinism-4.html (дата обращения: 25.06.2023).

- КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Часть II. 1925–1953. — Москва : Политиздат, 1953. — С. 1204.

- Ленин, В. И. Партийная организация и партийная литература / В. И. Ленин // Полное собрание сочинений. Том 12. Октябрь 1905 – апрель 1906. — Москва : Изд-во полит.

лит., 1968. — С. 99–105. - Литературный фронт. История политической цензуры 1932–1946 г.: сб. док.. — Москва : Энцикл. российских деревень, 1994 г. — С. 273.

- Мерперт, Н. Я. Хильда Тереза Августовна Кинк (1918–2006) / Н. Я. Мерперт // Российская археология. — 2008. — № 2. — Москва : РАН : Наука. С. 191.

- «Мы предчувствовали полыханье…» Союз советских писателей СССР в годы Великой Отечественной войны. Июнь 1941 – сентябрь 1945 г.: Док. и комментарии. Т. 2 в 2 кн. Кн. 2. 1944 – 2 сентября 1945 г. / отв. сост. З. К. Водопьянова. — Москва : РОССПЭН, 2015. — С. 767.

- Некрасов, А. Н. Пророк // А. Н. Некрасов. Полное собрание сочинений и писем : в 15 т. Т. 3. — Ленинград : Наука 1981. —

С. 361. - Письмо А. М. Горького Секретарю ЦК ВКП(б) А. А. Андрееву.

8 декабря 1935 г. // Власть и художественная интеллигенция. Документы ЦК РКП(б)—ВКП(б), ВЧК—ОГПУ—НКВД о культурной политике. 1917–1953. — Москва : МФД, 1999. — С. 872. - Платон. Государство // Платон — Собрание сочинений : в 4 т. Т. 3. — Москва : Мысль, 1994. — С. 116–420.

- Распятые. Писатели — жертвы политических репрессий. Выпуск 5. Мученики террора / сост. З. Л. Дичаров. — Санкт-Петербург : Русс.-Балт. информационный центр БЛИЦ, 2000. — С. 78–79.

- Рубинчик, О. Е. «Изнанка ковра»: Ю. К. Герасимов о духовном сопротивлении в Абезьском лагере / О. Е. Рубинчик // Сюжетология и сюжетография. — Новосибирск : Институт филологии СО РАН. — 2017. — № 2. — С. 173–189.

- Симонов, К. М. Глазами человека моего поколения: Размышления о И. В. Сталине / К. М. Симонов. — Москва : Книга, 1990. — С. 431.

- Сковорода, Г. С. Письма к М. И. Ковалинскому // Г. С. Сковорода. Сочинения в 2 т. Т. 2. — Москва : Мысль, 1973. — С. 189–240.

- Савин, А. И. Советская молодежь в годы Великой Отечественной войны глазами органов государственной безопасности. /

А. И. Савин // Новейшая история России. — 2022. — Т. 12. № 2. — С. 288–302. - Тертуллиан. О свидетельстве души // Тертуллиан. Избранные сочинения : пер. с лат. / общ. ред. и сост. А. А. Столярова. — Москва : Прогресс : Культура, 1994. — С. 83–92.

- Тульчинский, Г. Л. Наррация в символической политике: Уровни и диахрония / Г. Л. Тульчинский // Символическая политика Вып. 4: Социальное конструирование пространства. — Москва : ИНИОН РАН, 2016. — С. 65–83.

- Тульчинский, Г. Л. Особенности и значение наррации в свидетельской литературе / Г. Л. Тульчинский // Ярославский педагогический вестник. — 2021 — № 4 (121). — С. 149–156.

- Федотов, Г. П. Собрание сочинений : в 12 т. Т. 10. Русская религиозность. Часть 1. Христианство в Киевской Руси X–XIII вв. / Г. П. Федотов. — Москва: Мартис. 2001. — С. 382.

- Четвериков, Б. Д. Всего бывало на веку / Б. Д. Четвериков. — Ленинград : Редактор, 1991. — 158 c.

- Четвериков, Д. Голубая река / Д. Четвериков. — Ленинград : Изд-во писателей в Ленинграде, 1933. — С. 226.

- Четвериков, Б. Д. Голубая река // Б. Д. Четвериков. Избранное в 3 т. Т. 2. / Б. Д. Четвериков. — Москва : Современник, 1982. —

С. 92–274. - Четвериков, Б. Д. Песни войны 1919 год / Б. Д. Четвериков. — Уфа : [б. и.], 1994. — С. 11.

- Шнейдерман, Э. М. «Элитфонд». О деятельности ЛО ЛФ СССР в 1930–1950-е годы / Э. М. Шнейдерман // Звезда. — 2004. — № 1. — URL: https://magazines.gorky.media/zvezda/2004/1/elitfond.html (дата обращения: 17.06.2023).

- Янковская, Г. А. Искусство, деньги и политика: художник в годы позднего сталинизма : монография / Г. А. Янковская. — Пермь, 2007. — С. 312.

- Bollaert, C. Советская судьба французских экзистенциалистов: анализ восприятия переводов произведений Жан Поля Сартра и Альбера Камю / C. Bollaert. — Universiteit Gent: Faculteit

Letteren & Wijsbegeerte, 2014. — URL: https://libstore.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/162/250/RUG01-002162250_2014_0001_AC.pdf (дата обращения: 12.06.2023). - Worms, F. La conversion de l’experience. / F. Worms. — TheoRemes, Varia, 12 juillet 2010. — URL: http://journals.openedition.org/theoremes/76 (дата обращения: 24.06.2023).

[1] А. А. Ванеев был арестован 13 марта 1945 г. — #. // Далее ссылки на документы, обнаруженные в найденном личном архиве А. А. Ванеева, для экономии журнального места отмечены знаком «#». В ссылках на письма Ванеева к матери по этой же причине указываются только дата написания и литера «П». В настоящее время документы проходят процедуру описания в Российском государственном архиве литературы и искусства г. Санкт-Петербург. Фонду присвоен шифр F 1012.

[2] Письмо Э. Б. Глинера А. А. Ванееву от 28.01.1955 г. — #.

[3] Письмо Э. Б. Глинера А. А. Ванееву от 04.12.1954 г., в которых он напоминает основную канву их взаимоотношения с Б. Д. Четвериковым перед арестом. — #

[4] Заявлению Э. Б. Глинера в Комиссию по реабилитации. 22.11.1954 г. — #.

[5] Письмо Э. Б. Глинера А. А. Ванееву от 04.12.1954 г. — #.

[6] Там же.

[7] В 1920—1930-е гг. Борис Четвериков часто использовал псевдоним Дмитрий. — В. Ш. [30]

[8] В 1933 г. эта группа сопровождала в поездке Г. Г. Ягоду, М. Д. Бермана, С. Г. Фирина, Я. Д. Рапопорта и других высших лиц ОГПУ. Для их возвеличивания Горький нашел слова, исполненные проникновенной дружеской нежности и восхищения: «Черти драповые, вы сами не знаете, что сделали». Чекисты улыбнулись. Они были озабочены новыми задачами [1, c. 393].

[9] Копия заявления Э. Б. Глинера в комиссию по реабилитации от 22.11.1954 г. — #.

[10] Копия заявления Э. Б. Глинера в комиссию по реабилитации от 22.11.1954 г. — #.

[11] Письмо Э. Б. Глинера А. А. Ванееву от 28. 01.1955 г. — #.

[12] Там же.

[13] Рапорт начальнику Следственного изолятора УНКГБ от 24.05.1945 г. в Личном деле заключенного Четверикова Б. Д. Е-365. Ангарск. // Томский краеведческий музей (ТОКМ). Ф. 1. Оп. 20. Д. 197.

[14] Здесь и далее использованы сведениях об аресте студийцев и их последующих судьбах на основании собственноручно заполненных ими анкет в 1990-е гг. Анкеты были предоставленных автору настоящей статьи Научно-информационным центром «Фонд Иофе» (Санкт-Петербург) в виде электронных копий.

[15] Литературный псевдоним О. И. Гурвича — Павел Иринин [20, с. 78-79]

[16] Протокола обыска арестованного А. А. Ванеева от 19.03.1945 г. — #

[17] Хильда Августовна Кинк стала советским, российским ученым египтологом, работала в Институте востоковедения АН СССР [15].

[18] Приложение к Заявлению Э. Б. Глинера в комиссию по реабилитации от 22.11.1954 г. — #.

[19] Х. А. Кинк через год была отправлена в лагерь с особым режимом в Норильск, где отбывала оставшийся срок заключения.

[20] Личное дело заключенного Четверикова Б. Д. Е-365. Ангарск. // Томский краеведческий музей (ТОКМ). Ф. 1. Оп. 20. Д. 197.

[21] Б. Д. Четвериков также боялся, что станет известно о его сотрудничестве в 1919 г. с белогвардейской прессой и стихах, восхвалявших гибель врагов — Красной Армии [См.: 32].

[22] В работах, посвященных Литературному фонду СП СССР иногда можно встретить ошибочное утверждение, что средства фонда формировались в размере 10% непосредственно от продажи книг [См., напр.: 33].

[23] А. М. Горький в 1935 г. в письме к секретарю ЦК ВКПБ А. А. Андрееву приводил много вопиющих фактов в деятельности Литературного фонда, в т. ч. о разрыве в доступе писателей к средствам фонда: «Ладно ли это столь резкое деление на овнов и козлищ? Козлищи-то — молодежь» [18, с. 277].

[24] При содержательном определении конверсии нередко используется также понятие «обращения», как, например, трактуют и зарубежные авторы. См. напр., статью о конверсию Ф. Вормса: «Обращение философии как обращении самого опыта» [36]. В своем наиболее последовательном виде такую конверсию венчает убеждение, что философия есть особый способ жизни и восходит к образу Сократа. В истории русской религиозной мысли такой фигурой стал Григорий Сковорода.

[25] П. от 08.08.1945 г. — #. Сохранена орфография оригинала.

[26] В П. от 05.10.1954 г. — # Ванеев сообщил: «Закончил свою часть работы в переводе статьи об экзистенциализме. Это философия очень остро ставит проблему смерти, исходя из того, что что существование, жизнь есть не просто жизнь, а нахождение в каждом мгновении на рубеже жизни и смерти, и утверждая, что наиболее доступная нам полноту бытия состоит в том, чтобы всегда сознавать себя на этом рубеже. <…> Эта статья лишний раз показала мне превосходство Карсавина, который также говорит обо всем этом , но гораздо более цельно и гораздо более светло».

[27] Имена Сартра, Кафки и Камю в СССР впервые появились только в 1950-е гг. после смерти Сталина. См., например: 35, c. 33

[28] П. от 27.01.1950. — #.

[29] Здесь и далее курсивом нами выделены понятия и идеи, важные для богословских и философских взглядов Л. П. Карсавина и в будущем А. А. Ванеева — В. Ш.

[30] П. от 08.08.1945 г. — #.

[31] П. от 16.09.1945 г. — #.

[32] П. от 14.11.1945 г. — #

[33] П. от 28.01.1946 г.– #.

[34] . от 20.08.1948 г.– #.

[35] П. от 21.04.1946 г. — #.

[36] П. без даты 1946 г. — #.

[37] Духовное значение матери в личной биографии русских религиозных мыслителей представляет собой отдельную и крайне важную тему, все еще ожидающую своих исследователей.

[38] П. от 19.08.1948 г. — #.

[39] Исключения составляли темы здоровья, содержимого посылок и предстоящего освобождения и короткие безответные отчеты Фелицаты Александровны о впечатлениях после редких посещений театральных представлений и спектаклей.

[40] Письмо Фелицаты Александровны Ванеевой к сыну от .03.12.1954 г. — #.

[41] Письмо Фелицаты Александровны Ванеевой к сыну от .08.01.1955 г. — #.

[42] П. от 21.11.1945 г. — #.

[43] П. от 30.10.1945 г. — #.

[44] П. от 30.11.1945 г. — #.

[45] Роман М. Флавина «Странствие во мраке» публиковался в журнале «Звезда» за 1945 г., в № 7 (с.69–114), 8 (90–133), 9 (70–87), 11 (134-158), 12 (72–117). В 1945 г. произведение считалось значительным, автор получил в США премию Харпера, Пулитцеровскую премию, но не прошел испытания времени и сегодня практически забыт.

[46] П. от 21.05.1946 г. — #.

[47] П. от 14.05.1946 г. — #.

[48] П. 25.06.1946 г. — #.

[49] П. от 30.11.1947 г. — #.

[50] П. без даты, 1946 г. — #.

[51] П. от 21.11.1945 г. — #.

[52] П. от 10.08.1946 г. — #.

[53] П. от 06.02.1948 г. — #.

[54] П. от 14.05.1946 г. — #.

[55] П. от 21.05.1946 г. — #.

[56] П. от 04.07.1946 г. — #.

[57] Свой опыт общих работ Ванеев все же получил: см. П. от 10.09.1948 г. — #.

[58] П. от 19.12.1945 г.– #.

[59] Позже Анатолий Ванеев укажет на идею совпадение противоположностей в философии Л. П. Карсавина, как на самую важную и восходящую к Николаю Кузанскому [4, с. 337]

[60] В период учебы в университете Анатолий Ванеев почти год вечерами трудился в госпитале для раненных на финском фронте. // Обращение Ф. А. Ванеевой к Н. М. Швернику с просьбой о помиловании сына от 03.11.1947 г. — #.

[61] П. от 04.09.1945 г. — #.

[62] П. от 19.12.1945 г. — #.

[63] П. от 28.08.1948 г. — #.

[64] П. от 28.09.1948 г. — #.

[65] П. от 07.08.1949 г. — #.

[66] П. от 24.03.1949 г. — #.

[67] П. от 1.11.1948 г. — #.

[68] См., напр., характерные воспоминания о личном сопротивлении в Абези литературоведа Ю. К. Герасимова (1923–2003): [Рубинчик О. Е. «Изнанка ковра»: Ю. К. Герасимов о духовном сопротивлении в Абезьском лагере // Сюжетология и сюжетография. 2017. № 2. Новосибирск : Институт филологии СО РАН. С. 173–189]

[69] Г. П. Федотов на примере святых страстотерпцев князей Бориса и Глеба убедительно показал, что даже отец и старший брат не могли послушания, поскольку их авторитет в Древней Руси «никогда не простирался за морально оправданные пределы. Сопротивление таким требованиям всегда считалось законным» [См.: 28, с. 95].

[70] П. от 09.04.1948 г. — #.

[71] П. от 25.09.1945 г. — #.

[72] П. без точной даты. Октябрь 1950 г. — #.

[73] Уже четвертый год находясь в лагере, спустя 7 лет после получения «похоронки» Ванеев писал матери, что сообщение о гибели отца могло быть ошибкой, а отец тоже может находиться где-то в лагере. См.: П. от 09.04.1948 г. — #.

[74] П. от 09.12.1947 г. — #.

[75] П. от 22.11.1945 г. — #

[76] П. от 21.11.1945 г. — #.

[77] П. от 22.11.1945 г. — #.

[78] Позиция, вложенная Ф.М. Достоевским в Родиона Раскольникова, однако нередко ошибочно приписываемая самому писателю. См.: Достоевский Ф. М. Преступление и наказание // Ф. М. Достоевский Полное собрание сочинений в 30 т. Т 6. Л. : Наука. 1973. С. 422.

[79] П. от 21.11.1945 г. — #.

[80] П. от 15.09.1949 г. — #.

[81] Пока не установленное лицо из окружения А. А. Ванеева.

[82] П. от 27.01.1950 г. — #.

Далее и для научного цитирования см. ЗДЕСЬ

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

СВЯЗАННЫЕ ПУБЛИКАЦИИ: Умоперемена Анатолия Ванеева. Часть первая