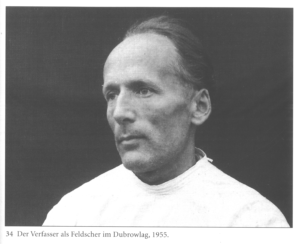

Илл.: Лев Платонович Карсавин. Вильнюс. Около 1948 г.

Статьи о Льве Платоновиче Карсавине почти всегда сопровождаются упоминанием литовского периода в жизни этого ученого, мыслителя и поэта. В зарубежной печати тему его трагической судьбы была открыта в 1958 г. статьей Э. Зоммера «О жизни и смерти русского метафизика. Запоздалый некролог Льва Карсавина. (+l2.7.1952)»[1]. Написанная на основе собранных устных свидетельств заключенных абезьского лагеря [31, с. 129-141], она содержала достаточно неточностей и домыслов, закрепившихся затем в качестве несомненных свидетельств. В 1960 г. в «Вестнике РСХД» был опубликован мемориальный очерк А. В. Карташева «Лев Платонович Карсавин. (1882-1952)» [16, с. 471-477].

В отечественной печати первые разрозненные и редкие публикации о Карсавине началу выходили в Литве на литовском языке: Н.Семионкинас в 1971 г. посвятил статью о карсавинской антропологии [35, с. 108-113], Б. Гензелис в 1980 г. — о последних работах мыслителя [32, с. 222-234]. В 1982 г. об онтологических основах этических воззрений Карсавина написал статью И. Тамошунине [39, с. 65-72]. В 1983 г. о роли русского автора в контексте истории литовской философской мысли напомнил А. Свердиолас [38, с. 222-234].

Действительно широкую известность имя Льва Карсавина получило после появления нескольких публикаций в популярной печати уже в период последнего слома российской государственности. Хронологически первой была статья С. С. Хоружего в 1989 г. в февральском номере «Литературной газеты» [22]. Следом вышли статьи в Республике Коми, связанные с уже происходившими несколько лет поисками могилы философа [24]. Тогда же парижская газета «Русская мысль» сочла необходимым издать «Специальное приложение», посвященное установлению места захоронения Льва Платоновича в Абези [26]. Одновременно возник настоящий поток книг и статей о жизни и творчестве наиболее крупных русских религиозных философов, в котором не потерялось и имя Карсавина.

Сегодня в общем массиве публикаций последних десятилетий можно отчетливо выделить два заметно отличающихся подхода к изложению и оценке литовского периода жизни Карсавина — нейтрально-фактический и идеологически-возвышенный. Образцовым примером первого служит обстоятельная статья А. И. Резниченко в 31-м томе «Православной энциклопедии» [20, с. 356-357]. К работам, задающим патетически окрашенный вектор оценок каунасского и вильнюсского периодов жизни Л. Карсавина, относятся статьи литовского исследователя П. Ласинскаса и отечественного ученого С. С. Хоружего.

П. Ласинскас наиболее активно среди всех исследователей начал привлекать материалы архивных фондов Литвы, в том числе на литовском языке. Еще в 2005 г. он отмечал, что «исследования биографии и творчества Льва Платоновича Карсавина остаются довольно фрагментарными; в поле зрения авторов, как правило, попадает лишь сравнительно небольшая часть его наследия литовского периода» [18, с. 592]. К сожалению, это утверждение осталось справедливым и до сегодняшнего дня. В формулярах фондов Карсавина значатся, как правило, по 2-3, иногда 5-6 фамилий исследователей, знакомившихся с документами[2].

Отсутствие ссылок на документальные источники в литовских публикациях неизменно восполняется некоторыми авторами ссылками на непроверяемые устные свидетельства бывших студентов, заключенных и лиц, просто живших одно время с Карсавиным. Впоследствии эти субъективные свидетельства тиражировались и от публикации к публикации постепенно приобретали вид реальных фактов. Так, в 1991 г. в период роста оживленного общественного интереса к творчеству Карсавина бывший заключенный абезьского лагеря А. Бендинскас рассказал, сославшись на собственные слова Льва Платоновича, что главным мотивом его переезда в Литву было желание жить ближе к России [1]. Еще один узник — широко известный в Литве общественный деятель «Саюдиса» А. Сваринскас — утверждал, что лично слышал отзыв Карсавина о Литве как о своей «второй Родине» [37, 43]. Подобные слова о якобы имевших место личных откровениях Льва Платоновича с литовскими заключенными, ставшими позже мемуаристами, находятся в заметном противоречии с резким и вполне определенным утверждением самого Карсавина. В письме, датированном менее чем за два месяца до смерти, он сообщает жене: «Литовцев мало. Это искренние люди, которые по отношению ко мне проявляют очень большую заботу. Но моя интеллектуальная работа и духовная жизнь их, в сущности, не интересуют» [41].

Несмотря на усилия П. Ласинскаса отразить в своих научных статьях в первую очередь признаки вполне успешного пребывания русского ученого в Литве, в них все же содержатся немногочисленные указания на отдельные проблемы и затруднения, сопровождавшие Карсавина. К ним относятся упорное нежелание семьи последовать за Львом Платоновичем в Каунас, факт решительного отстаивания автономии карсавинского университетского семинара, отказ в избрании приглашенного профессора в литовскую Академию наук, вынужденные хлопоты по подтверждению ученой степени и научного звания и т. д. Однако все эти сведения подаются кратко и преимущественно в ключе благородного противостояния сталинской идеологии сквозь возвышенную оптику крестного пути и смерти в ГУЛАГе [18, 23].

«Как становятся «Литовским Платоном»» — такую чрезвычайно яркую фразу вынес в название одной из частей своей работы С. С. Хоружий [23, с. 442]. Наши многочисленные попытки обнаружить в самой Литве хоть какие-то признаки употребления этого звучного титула оказались абсолютно безуспешными. В лучшем случае университетские коллеги отдавали должное тому, как удивительно быстро Карсавин освоил литовский язык. В конце концов стало ясно, что «Литовский Платон» не более, чем яркая метафора С. С. Хоружего, возможно, навеянная фразой о «левоплатоновской академии» [5, с. 78] — так заключенный А. О. Гавронский выразил горькую иронию о положении философа и его академически образованных собеседников, обсуждающих темы Бога и свободы в условиях тюремного заключения. Метафора же С. С. Хоружего акцентирует его глубоко личное восприятие литовской траектории жизни Льва Карсавина, и ей же соответствует общая мелодика изложения, которую вполне уместно обозначить столь же метафорически — «Песнь торжествующего таланта».

Указанный очерк неслучайно сопровождается давно ставшим ритуальным упоминанием о приглашении Карсавина в Оксфорд, на самом деле никогда не существовавшем. Авторов, воспроизводящих это сообщение, совершенно не смущает то, что с отказом от места во всемирно известном университете совершенно не согласуется решение занять место профессора в глубоко провинциальном каунасском учебном заведении[3].

В этом же очерке С. С. Хоружего приводятся очередные устные свидетельства, на этот раз о том, что каждая лекция профессора Карсавина была событием, отмеченным его артистизмом, невероятной эрудицией, в результате чего, как утверждает С. С. Хоружий, «фигура героя принимает очертания и масштаб культурного символа» [23, с. 445]. Итоговый тезис теперь уже широко распространенной трактовки прибалтийского периода жизни Льва Платоновича звучит поистине эпически: «Итак, имя крупного деятеля науки и мастера литовского языка, слава непревзойденного лектора-просветителя, ореол мыслителя-мудреца: из таких граней складывается образ Карсавина в литовском сознании; и вкупе они делают разве что чуть-чуть ироническим то прозвание, которое ему нередко дают сегодня: Литовский Платон»[4] [23, с. 445].

В использовании метафоры нет, разумеется, ничего худого, но при одном условии — если ее автор и читатели помнят, что даже самая удачная метафора имеет свое скрытое коварство. Она направляет нашу мысль в заданном направлении и способна легко закрыть то, что ей противоречит. К тому же, даже небольшой срыв в мере соотнесения возвышенного и фактического может превратить метафору в религиозный лубок. Эта «вторичная возвышенная простота» образа тем выразительнее, чем больше она попирает действительную реальность, уничижает ее. В таком унижении реальной жизни легко увидеть зеркальные черты просвещенческой модели религии. В ней все жестко противопоставлено, а указанное метафорическим лубком «прекрасное» только высвечивает неполноценность «низкой» стороны реальной жизни, страдание обыденностью.

Именно так и происходит в случае с «Литовским Платоном», когда обилие восторженных эпитетов, почтительных оценок и возвышенных образов, во-первых, закрывают от нас личную трагедию Карсавина и, во-вторых, переводят факты его действительной личной жизненной жертвенности в разряд несущественных, мелких испытаний, тогда как именно эта почти никогда не умолкавшая капель духовного и душевного одиночества и непонимания выстукивала основной мотив этого нового испытания современного верующего человека. Понимание этой трагедии и память о ней нисколько не умаляет значительности вклада JI. П. Карсавина в мировую, русскую и литовскую культуры, не преуменьшает масштаб его личности.

Личная трагедия Льва Карсавина во многом была предопределена несвободным от внешних обстоятельств решении — принять приглашение в Каунасский университет, поступившее от В. Креве-Мицкявичюса [3]. На вынужденный характер этого переезда указывает многое. Известно, например, о многолетней обструкции, устроенной автору «Noctes Petropolitanae» коллегами по религиозно-философскому цеху. Одним из ее последствий стало то, что глава большой семьи лишился профессорского места в Свято-Сергиевском богословском институте. Три юные дочери нуждались в обучении, которое было, разумеется, платным. Две из них и неработающая супруга нуждались в особом внимании квалифицированных врачей. Карсавина постоянно преследовал страх потери источников дохода, что усугубилось распрями среди участников упраздненного евразийского «Политбюро» и возникшей угрозой прекращения финансирования движения Г. Сполдингом [2, с. 187-188].

Есть достаточные основания полагать, что к середине 1927 г. Карсавин утвердился в своих подозрениях о связях с ОГПУ далеко не самых последних фигур в евразийстве, посвященных в тайные обсуждения руководителей движения.

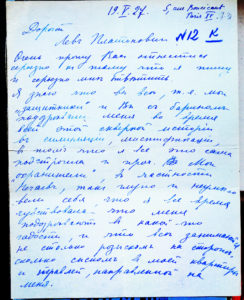

В следственном деле Карсавина, например, хранится личное письмо, адресованное ему Н. Н. Сеземан[5] — одной из многих советских агентов, внедренных в круги русской эмиграции в ходе операции «Трест». Из документа следует, что у Льва Платоновича возникли устойчивые предположения об истинных целях Нины Николаевны. В письме, очевидно, не случайно сохраненном Карсавиным, она попыталась решительно обострить возникший конфликт, потребовав объяснений: «Я все время чувствовала, что меня подозревают в какой-то гадости и что занимаются не столько розыском на стороне, сколько сыском в моей квартире и травлей, направленной на меня. Пока я точно не узнала смысла Ваших подозрений, я не считала себя вправе как-нибудь высказываться по этому поводу… Теперь я знаю (от Клепинина и барина), что вы все тогда думали» [34, с.7/31-7/32].

Наконец, еще одна причина отъезда из Парижа: Карсавин, ожидавший достойной оценки своих религиозно-философских работ, остро переживал почти полное к ним равнодушие и отсутствие откликов от коллег по философскому цеху. По его собственному признанию, он оставил дорогую для него систему идей как раз по приезде в Литву, о чем и писал в 1940 г.: «Уже лет десять, как я забросил работу над ее совершенствованием и защитою, ибо почувствовал себя вопиющим в пустыне» [7, с. 124].

Есть и другие факты, указывающие на отсутствие реальной высокой оценки деятельности Карсавина не только среди русской эмиграции, но и среди его литовских коллег. Известна полемика в газетах[6], связанная с опасениями, что явный идеолог евразийского движения и автор антикатолических работ разлагающим образом будет влиять на литовских студентов [18, 29, 30, 37]. Заметим, что эта полемика останется практически единственным примером внимания к человеку, которому спустя многие десятилетия припишут задним числом невероятную популярность. Вот еще один простой и капитальный факт: ни одна из многочисленных карсавинских работ, написанных по-русски и по-литовски, в том числе беспрецедентная в масштабах даже мировой науки того времени многотомная «История европейской культуры», не удостоилась по выходу сколь-либо малой рецензии или печатного отклика.

Сохраненные литовскими архивами личные документы семьи содержат и другие признаки неоднозначной оценки деятельности Карсавина литовского периода, начавшегося с середины января 1928 г. и завершившегося в июле 1950 г. отправкой Карсавина из камеры Вильнюсской тюрьмы в направлении Минерального лагеря близ станции Абезь.

Арест Карсавина был в какой-то степени предопределен: изгнанный в 1922 г. из страны едва ли не по личному распоряжению Ленина, но рискнувший вновь стать гражданином Советской страны, он не мог не попасть в жернова системы, настроенной на поиск идейных врагов. Кроме того, добавилось и активное участие в евразийском движении в качестве одного из ведущих идеологов. Уже находясь в Абези, Лев Платонович писал жене Лидии Николаевне и дочери Сусанне: «Здесь все удивляются моей бодрости и ровности духа. Мне же все представляется практическою проверкою правильности моей философии» [41]. Существует понятный соблазн расценить эти слова как пример личного мужества, однако личность Карсавина мало соотносится с банальными самодекламациями. Хорошо понимающий Льва Платоновича А. А. Ванеев неслучайно приводит слова Карсавина в диалоге с Н. Н. Луниным о необходимости отличать покаяние от раскаяния: «Слово «покаяние» является неточным переводом греческого слова metanoia, которое более правильно переводится по-русски как умопремена[7]… Покаяние означает осознание своей вины и ответственности, оно входит в умопремену как ее частное значение. Наше время требует, чтобы христианская идея была осознана заново… Однако сказать, что переменить ум легко, значило бы ввести в заблуждение. Умопремена означает переосмысление непосредственного содержания жизни. Умопремена — это процесс. Легко вступить на этот путь, нужен один шаг, но сам он — вся жизнь» [5, с. 27]. Более того, А. А. Ванеев подчеркивал важность вопроса, который учил ставить Карсавин в трагической и невыносимой ситуации: «Почему я этого захотел?» [11, с. 376].

В свете этих свидетельств есть все основания трактовать выше приведенные карсавинские строки о нахождении в лагере как проверке его философии в контексте размышлений Льва Платоновича о личном интеллектуальном покаянии. Заключенный мыслитель не мог не осознавать, что созданная им когда-то давно концепция личности и евразийская идеология в значительной степени оправдывали государственное насилие над личностью. Безусловно, он понимал, какая пропасть, или, выражаясь его любимым словечком, какой «прерыв», разделяет отвлеченную модель с теоретическим оправданием русского марксизма от реализованной большевиками людоедской практики, которую он когда-то оправдывал своей теорией[8]. Реальность оказалась слишком страшной для всей его семьи — дочери Ирины, обреченных на голод и нищету младшей Сусанны и Лидии Николаевны.

Фрагменты переписки жены и дочерей Льва Платоновича, другие документы, относящиеся к литовскому периоду, содержат множественные основания для оценки без каких-либо элементов заведомой предубежденной романтизации. По отношению к Карсавину, и без всякой дополнительной, искусственной возгонки действительно значительному мыслителю, правильнее не тиражировать в очередной раз очень запоздалые устные свидетельства, переполненные эпитетами в превосходной степени, а опираться на документальные источники, указывающие на реальные, вполне земные обстоятельства и мотивы всех участников тех событий.

Многое становится понятным, если в простоте человеческого восприятия сопоставить замену европейской столицы и главного центра русской интеллектуальной эмиграции, каким был Париж в конце 1920-х — начале 1930-х гг., на Каунас с совокупным населением, не дотягивающим до 100 тысяч человек, среди которых русскоязычных было менее трех тысяч [19]. Литовский городок хоть и именовался столь же гордо — столицей, но в реальности был одним из множества сравнительно небольших населенных пунктов на окраине Европы.

А. Ковтун, авторитетная литовская исследовательница русской культуры, справедливо указывает, что «русские старожилы, оставшиеся в городе после крушения Российской империи и создания независимого литовского государства, были крайне растеряны и безынициативны. Они не пережили напряжения подготовки к революции, февральских и октябрьских событий, страха перед лавиной все уничтожающей толпы. Атмосфера провинциальной окраины российской империи сохранялась в Каунасе долгое время» [17]. Уже эта характеристика среды решительно не совпадает с мотивом быть ближе к России, поскольку сообщество русской культурной эмиграции в Париже многократно превосходило по всем своим качествам узкую прослойку русскоязычных жителей Каунаса. Что до сравнения бытовых условий, то достаточно вспомнить о появлении в литовской столице центрального водопровода только в декабре 1929 г., а к сооружению городской канализации там приступили незадолго до приезда Карсавина [19]. Так что совсем не случайно Лидия Николаевна, супруга Карсавина, вместе с младшей дочерью Сусанной решились сменить парижский пригород Кламар на литовскую столицу только спустя 7,5 лет после переезда туда Льва Платоновича.

Конечно, важно указать на финансовые условия, предложенные Карсавину Каунасским университетом, которые никак нельзя вычеркнуть из списка первоочередных аргументов в пользу переезда из Кламара. Сумма назначенного Карсавину жалованья в 3500 литов в месяц плюс иные выплаты — компенсации на переезд и т. д. — огромна. Стоит ее сопоставить с размером оплаты приходящей прислуги семьи Карсавиных, о которой Лидия Николаевна писала, что она «хорошая, она хохлушка, замужняя и есть сыночек 5 лет, в чужих людях воспитывается. Теперь она будет получать 40 лит. в месяц, приходить утром в 8 ч., уходить в 4» [40]. Если не сравнивать доход Карсавина с доходами рядовых жителей Каунаса в конце 20-х годов XX в., а пересчитать в современном масштабе, то ежемесячное жалованье приглашенного русского профессора превысило бы размер в 8000 долларов USA и равнялось бы половине миллиона рублей[9]. Именно столь значительный доход был одним из главных аргументов для Карсавина. Это давало долгожданную надежду на обретение фундамента семейного благополучия и будущего любимых дочерей. Нельзя умолчать и о том, что материальный интерес имел не последнее значение и среди мотивов скорейшего освоения литовского языка. Первоначально оговоренный пятилетний срок для его изучения был сокращен до 3-х лет, после которых Карсавин мог продолжать читать лекции на русском, но только уже оплачивая из своего кармана услуги дорогого профессионального переводчика.

Одиночество, накрывшее Карсавина в Каунасе, обострило и без того сильную склонность Льва Платоновича к депрессиям, перепадам настроения, приступам абулии, в чем он сам не раз признавался в письмах к П. Н. Сучинскому [8, 9, 10]. Признаки душевных метаний и страданий без особого труда обнаруживаются уже в «Поэме о смерти», написанной в первые годы пребывания в Литве. В этом произведении, как всегда у Карсавина, общее и абстрактное нераздельно спаяны с личными переживаниями и конкретными обстоятельствами жизни: «Не проходит моя смертная тоска и не пройдет, а — придет сильнейшею, невыносимою. Не безумею от нее, не умираю; и не умру…» [15, с. 235]. «Не герой, а самый обыкновенный человек. Вот и сейчас: ношусь со своей тоской, а сам ведь, пожалуй, думаю о том, как бы развлечься. — Хорошо бы встретить любовь («…блеснет любовь улыбкою прощальной»). Но за отсутствием любви не повредит и маленькая интрижка, нечто вроде изящной игры в любовь, разумеется — в половую» [15, с. 237]. «Окамененное нечувствие … Какое горделивое одиночество! — Утешение не меньшее, чем смерть и безумие.

— Нет, я не одинок и не героичен… Да и боюсь-то всего каких-то смешных, маленьких неприятностей: не страдать, а видеть слезы, не погибнуть, а опоздать на поезд… Все ничтожно» [15, с. 236].

Уже первое письмо из Литвы Лидии Николаевны к старшей дочери Ирине от 13 июля 1936 г. свидетельствует о тяжелом душевном состоянии Льва Платоновича: «Папа нас встретил, сразу не увидел нас и думал уже, что мы не приехали. Суся его увидела первая, он оч. похудел и почернел. По-видимому, у него период неврастении, так что иногда он мгновенно устает и чувствует упадок сил, по-моему, главное от нервов» [40]. В других письмах она часто возвращается к подобным же характеристикам: «Вообще же папа стал все беспокоиться, нервы у него очень испортились» [40, от 30.VIII.36]; «О Марьяше я сейчас говорила папе, и папа, по-видимому, имеет в виду, что нужно М. послать денег, но как-то рассеянно (оч. папа устал). И опять как-то вдруг зарадуется, что мы около, а потом опять как-то рассеян… Папа выглядит иногда хорошо, а иногда вдруг как-то почернеет и осунется — все в связи с нервами» [40, от 13.VII.36].

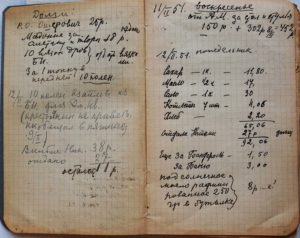

Обсуждение денежных проблем — постоянная тема в письмах Лидии Николаевны, часто сопровождаемая ее стенаниями и указаниями на горькие переживания, связанные с капризным поведением не всегда уравновешенного в поступках Льва Платоновича. Так, в письме- отчете о встрече 1937 г. она пишет дочери Ирине: «Пили французское вино (30 lit!), вот это тоже все деньги, на которые можно было организовать приезд твой. И еще раньше на папино рожденье папа купил дорожайшего вина, кажется, 60 lit. Я считаю это ужасным и готова и сейчас заплакать» [40, от 4.II.37].

Даже по приезде жены и дочери новый уклад жизни налаживался в Каунасе очень трудно и необходимость вновь приноравливаться к жизни втроем была болезненно ощутимой для Карсавина. Он часто отлучается — посещает Палангу, Ниду, Клайпеду. Вот одна из характерных записей, причем, обратим внимание, сделанная сразу же после приезда в Каунас жены и дочери: «Папа в Палангене подправился немного, хотя писал, что там очень скучно и делать нечего, и удобств нет. Был он в немецкой части Клайпеды, там, говорит, похоже на немецкий городок и гавань есть. Nidden — Nida по-литовски, это курорт на косе. Вся «аристократия» ковенская тоже была в Палангене, так что папа всех видел» [40, от 4.VII. 1936].

В семейной переписке Карсавиных сохранились много других указаний на то, что прибалтийский период сопровождался интеллектуальным одиночеством и необходимостью общаться с мало понимающим его окружением: «Папа сейчас все подготовляется к писанию 6 тома и много читает. Иногда приходит к нему доморощенный философ наш сосед Гершкович, и папа с ним философствует, а потом сердится, что тот мало понимает» [40, от 5.III.1938]. «Папа все еще иногда выглядит не оч. Хорошо, и все мне кажется, что он оч. похудел. И теперь я начинаю думать, что ему все-таки оч. тут скучно как- то… Очень уж нет тут жизни никакой» [40, от 4.VIII. 1936];

«Живем мы тяжело. Папа стал маленьким, худеньким старичком. Весил в прошлом году 57 кило, а с тех пор еще похудел. Почти нет у нас жиров. Они есть, но цены недоступные. Папа оч. зябнет, топлива у нас в обрез, кв. в старинном доме, в котором все в неисправности. Мы стесились из 4 в 2 комнаты. Я обитаю в кухне, где и теплее, и уединеннее, и нет нашего радио, которое неистово вопит, т. к. папа иначе не слышит» [40, от 14.XII.42].

Об отчужденном, дистанцированном положении Карсавина от основной массы литовской культурной интеллигенции, в том числе в месте его непосредственной работы, еще в те времена, когда признаков преследования со стороны советской власти не было, докладывали в 1944 г. в своих донесениях секретные агенты МГБ: «По словам Карсавина, литовцы-профессора и студенты, хотя и не считают его своим, но относятся дружелюбно» [34, с. 8/17].

Все эти штрихи и признаки, складываясь в одну общую картину, указывают на то, что своим решением переехать в Литву Карсавин сознательно и жертвенно обрек себя на добровольную ссылку ради материальных благ дочерей и жены. Этот вывод полностью совпадает с оценкой П. Н. Сувчинского, более остальных посвященного в большинство тайн и скрытых отношений родных своей жены Марьяны Львовны. Петр Николаевич был последним конфидентом Льва Платоновича и адресатом его пронзительно искренних писем.

«Ему нужно было выйти из-под жуткого гнета семьи, — писал Сувчинский М. В. Юдиной через 10 лет после смерти Карсавина. — Он жил точно в плену, в какой-то внутренней глухой провинции, и постепенно его силы самозащиты начали сдавать и сдали окончательно, когда он согласился ехать в Литву. Я не сужу, но факты и события подтвердили мои точки зрения. Л. П. «запутался» и в своем богословии, и в своей публицистике, и в своей поэзии, такой беспомощной и безвкусной. Но главное, он принял предложение ехать в Ковно, как в ссылку, и я уже ни в чем не мог ему помочь. Я понимаю, что в некоторых случаях «семья» должна защищаться. Но эта защита должна оставаться фактом внутренним, интимным, а не приобретать характер общественного скандала, шельмования, мщения… В результате — все погибли. А во что превратились эти другие жертвы — Ирина и Сусанна? Страшно подумать! Подумайте только: из-за «пещерного» существования Л. П. ни одна его книга не была (и не будет!) переведена на иностранные языки. Этот драгоценнейший для русской культуры человек погиб (и из-за чего!!?), словно и не жил… Как было ужасно видеть, что такой человек сознательно сломал, уничтожил свой жизненный механизм, свою витальность, свои жизненные силы!

Это ужасно! Раз в 1000 лет рождается в семье выдающийся человек, и вместо того, чтобы ему — такому человеку — помогать, жить для него, ему устраивают развязку «Весны Священной»: живого хоронят и потом еще притоптывают землю… Философия бытия безмерна, но, мне кажется, существуют два основных положения этой философии: наивысшая ценность бытия — это человек; наивысшая ценность в человеке — это его творческий дар, которым не все обладают, это высшая благодать, которую нужно ценить превыше всего. Из-за жутких человеческих страстей не уберегли чудесный дар JI. П., и это я никому не прощу, даже себе» [28, с. 67].

Приведенные выше свидетельства находятся в разительном несовпадении с триумфально окрашенными версиями описания литовского периода жизни Карсавина, что нисколько не преуменьшает значение выдвинутых им идей и масштаб его таланта. Лучше других важность для современного человека поставленных вопросов, особенно в последних лагерных произведениях — «Венке сонетов» и «Терцинах», понимал его ученик и душеприказчик А. А. Ванеев, оставивший нам свою книгу «Два года в Абези» и спасший последние карсавинские работы. Во избежание возможной утраты он годами вариант за вариантом переписывал произведения Льва Платоновича так, что в конце концов почерк самого Ванеева стал почти не отличим от карсавинского.

Анатолий Анатольевич одно время размышлял о памятнике своему учителю. В 1955 г. в письме к Лидии Николаевне и Сусанне Львовне он писал: «Будучи этапирован из Абези в Инту, я встретился с неким архитектором, который сделал проект надгробия. Надгробие предполагается поставить на холме, на который ведет лестница, примерно на полпути делающая некоторый поворот, и на этом месте фигура ангела или гения. Наверху же холма некоторое архитектурное увенчание и само надгробие, если удастся найти останки… Впрочем, подлинный памятник Льву Карсавину — его замечательная, ясная, цельная философия. В прошлом столетии чаяли, что Россия скажет некое необычное слово, кажется, она это слово его устами и сказала или начала говорить, по меньшей мере. Значительность этого слова трудно уразуметь, как трудно слуху, привыкшему к роялю, услышать красоту гармонии колокольного благовеста. Другой памятник (или тот же, но с другой стороны) Льву Карсавину — его ученики, мы, духовные чада его, в которых мысли его посеяны, уяснились и стали жить, как наши мысли» [42].

К сожалению, эти надежды А. А. Ванеева пока не сбылись. Сам он посвятил разработке проблем[10], к которым вплотную подошел его учитель, всю свою жизнь, но впоследствии оно так и не нашло широкого отклика в нашем Отечестве. В книгах и публикациях на карсавинские темы все эти годы значительно преобладал и продолжает до сих пор оставаться доминирующим «стерилизованный» науковедче- ский подход.

Литература

- Бендинскас А. Воспоминания о JT. Карсавине, 1991 // Фонотека Литовской Национальной библиотеки.

- Байссвенгер М. «Еретик» среди «еретиков»: JT. П. Карсавин и еразийство // Лев Платонович Карсавин / Под ред. С. С. Хоружего. М.: РОССПЭН, 2012. С. 160192.

- Креве В. Письма Л. Карсавину // Lietuvos nacionalines М. Mazvydo bibliotekos ReUj knygij ir rankrascii) skyrius (Отдел редких книг и рукописей Национальной библиотеки Литвы имени Мартинаса Мажвидаса). F. 56-9.

- Ванеев А.А. Очерк жизни и идей Л. П. Карсавина // Ванеев А.А. Два года в Абези. В память о Л. П. Карсавине. Брюссель: Жизнь с Богом, 1990. С. 337-366.

- Ванеев А.А. Два года в Абези. В память о Л. П. Карсавине. Брюссель: Жизнь с Богом, 1990.

- Ванеев А.А. Интервью, которое автор книги «Два года в Абези» дал корреспонденту журнала «Крисчен Уорлд Монитор» // Ванеев А.А. Два года в Абези. В память о Л. П. Карсавине. Брюссель: Жизнь с Богом, 1990. С. 190-215.

- Гаврюшин П.К. Переписка А. Веттера с Л. Карсавиным // Символ: Журнал христианской культуры при Славянской Библиотеке в Париже. 1994. Июль. № XXXI. С. 104-169.

- Письмо Л. П. Карсавина к П. П. Сувчинскому от 20 января 1926 г. // Архив Дома русского зарубежья им. А. Солженицына. Коллекция В. Аллоя. On. 1. Ед. хр. 42. Л. 1.

- Письмо Л. П. Карсавина к П. П. Сувчинскому от 7.7.1926 // Архив Дома русского зарубежья им. А. Солженицына. Коллекция В. Аллоя. On. 1. Ед. хр. 42. Л. 13-14.

- Письмо Л. П. Карсавина к П. П. Сувчинскому от 27 февраля 1928 г. // Архив Дома русского зарубежья им. А. Солженицына. Коллекция В. Аллоя. On. 1. Ед. хр. 43. Л. 3.

- Иванов К. Памяти Анатолия Анатольевича Ванеева // Ванеев А.А. Два года в Абези. В память о Л. П. Карсавине. Брюссель: Жизнь с Богом, 1990. С. 375-381.

- Карсавин JI.Il. Венок сонетов // Ванеев А.А. Два года в Абези. В память о Л. П. Карсавине. Брюссель: Жизнь с Богом, 1990. С. 270-284.

- Карсавин Л.П. Евразийство и проблема класса // Евразия: Еженедельник по вопросам культуры и политики. 1929. 19 января. № 9.

- Карсавин Л.П. Основы политики//Евразийскй временник. 1927. Кн. 5. С. 185239.

- Карсавин Л.П. Поэма о смерти // Карсавин Л.П. Религиозно-философские сочинения. Т. 1. М.: Ренессанс, 1992. С. 235-305.

- Карташов А.В. Лев Платонович Карсавин (1882-1952)//Вестник РСХД. 1960. № 58-59. С. 72-79.

- Коетун А. Некоторые страницы жизни русских в Литве // Слово.ру: Балтийский акцент. Т. 3. Калининград: БФУ им. И. Канта, 2012. С. 51-61.

- Ласинскас П. Литовский период жизни и деятельности Льва Платоновича Карсавина// Диаспора: Новые материалы. 2004. №6. С. 591-619.

- Обзор истории Каунаса – Каунас с момента основания до распада Великого княжества Литовского, 1795. URL: https://p-w-w.org/index.php?topic=14139.0.

- Резниченко А.И. Карсавин Лев Платонович // Православная энциклопедия. Т. 31. М.: Православная энциклопедия, 2013. С. 341–357.

- Румянцева С.Ю., Шаронов В.И. «Он всегда был русским…» // Родники Пармы. Сыктывкар, 1990. С. 66–78.

- Хоружий С.С. Лев Платонович Карсавин // Литературная газета. 1989. 22 февраля. № 8 (5230). С. 5.

- Хоружий С.С. Русский философ в Литве: A CASE STUDY // Лев Платонович Карсавин / Под ред. С. С. Хоружего. М.: РОССПЭН, 2012. С. 436–454.

- Шаронов В.И. Фрагменты рукописи А. А. Ванеева «Два года в Абези» // Молодежь севера. 1989. 5 апреля. С. 3; 7 апреля. С. 7.

- Шаронов В.И. «Корсов–Корсавин–Карсавин…» // Русофил: русская философия, история и культура: Сборник научных трудов. Калининград: Смартбукс, 2017. С. 5–23.

- Шаронов В.И. «Он всегда был русским…» Памяти Льва Платоновича Карсавина // Русская мысль. 1990. 18 мая (№ 3828). С. I–IV.

- Шаронов В.И. К истории мифа о переходе Л. П. Карсавина в католичество // Слово.ру: Балтийский акцент. Том 7. № 2. Калининград: БФУ им. И. Канта, 2016. С. 88–96.

- Юдина М.В. Дух дышит, где хочет. Переписка 1962–1963 гг. М.: РОССПЭН, 2010. С. 66–71.

- Jakštas A. Dar dėl prof. L. Karsavino (Atsakymas prof. Vladimirui Šilkarskiui) // Rytas. 1927. № 289 (1174), gruodžio 22 d.

- Jakštas A. Kas yra prof. L. P. Karsavinas? // Rytas. 1927. № 281 (1166), gruodžio 13 d.

- Sommer E. Vom Leben und Sterben eines russischen Metaphysikers. Ein verspäteter Nachruf auf Leo Karsavin († 12.7.1952) // Orientalia Christiana Periodica. 1958. XXIV. P. 129–141.

- Genzelis B. Paskutinieji Levo Karsavino darbai // Laikas ir idejos. № 5. Vilnius, 1980. P. 222–234.

- L. Karsavino baudžiamoji byla // Lietuvos ypatingasis archyvas. F. К.-1. Оп. 58.

- L. Karsavino pastabus byla // Lietuvos ypatingasis archyvas. F. К.-1. Оп. 59.

- Semionkinas N. Karsavino antropologia // Problemos. 1971. № 2. P. 108–113.

- Plumha P. Levo Karsavino svajonė // Bbernardinai.lt. Gruodžio 20 d., 2015. URL: http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2015-12-20-levo-karsavino-svajone-ii/138717.

- Šilkarskis V. Kas yra prof. Leonas Karsavinas? Atviras laiškas prof. pral. Jakštui Dambrauskui // Lietuvis. 1927. №. 283, gruodžio 17 d.

- Sverdiolas A. Kultūros filosofija Lietuvoje. Vilnius: Mintis, 1983.

- Tamošiūnienė I. L. Karsavino etinių pažiūrų ontologinai pagrindai // Problemos. 1982. №. 27. P. 65–27.

- Vilniaus universiteto bibliotekos rankraščių skyrius. F. 138. Ap. 76.

- Vilniaus universiteto bibliotekos rankraščių skyrius. F. 138. Ap. 88.

- Vilniaus universiteto bibliotekos rankraščių skyrius. F. 138. Ap. 114.

- Nasevičius V. Profesorius Leonas Karsavinas paskutinėje savo gyvenimo stotyje // Į laisvę. 1992. № 114 (151). P. 22–32.

[1] Именно эта публикация спровоцировала устойчивый, но необоснованный миф о переходе JT. П. Карсавина в католичество, продолженный затем утверждениями бывших абезьских заключенных-литовцев [27; 37; 44].

[2] Имеется в виду большинство формуляров карсавинских фондов, в которых сделаны первые записи о лицах, получавших документы с конца 1990-х гг. и до конца 2018 г., когда автор настоящей статьи работал в Вильнюсе.

[3] Как нам удалось выяснить, свидетельство, которое легло в основу этого утверждения, основано на недоразумении — приглашении, направленном в 1928 г. Льву Карсавину Генри Сполдингом посетить его в одноименном с университетом городе Оксфорде, что было ошибочно истолковано П. Н. Сувчинским [25, с. 6].

[4] Однако кто дает такое имя Карсавину и где оно звучит, автор очерка предпочитает не указывать.

[5] В указанный период Нина (Антонина) Николаевна, в девичестве Насонова (1894-1941), была супругой Василия Эмильевича Сеземана (1984-1963), затем она сменила фамилию, выйдя замуж за Н. А. Клепинина (1899-1941).

[6] Короткое газетное сообщение о положительном впечатлении от первой публичной лекции Карсавина только завершило развернувшиеся дискуссии о целесообразности его приглашения в Литву. Приход на лекцию жены премьер-министра А. Вольдемараса не может быть достаточным основанием для так ничем и не подтвержденных. но частых утверждений, что русский профессор был приглашен по инициативе этого высокопоставленного чиновника. Карсавин указывал на допросах, что инициатива его приглашения принадлежала В. Э. Сеземану [33, с. 40-42].

[7] Написание слова «умопремена» отличается от текста цитируемого издания и дается в авторской редакции, на которой настаивал сам А. А. Ванеев. Он указывал, что таким образом Карсавин стремился подчеркнуть наличие прерыва в моменте личного озарения на путях сосредоточенного переосмысления.

[8] Поневоле вспоминаются строчки из письма к Г. JT. Пятакову, написанного Карсавиным от имени евразийцев, пожелавших найти пути сотрудничества с коммунистами: «Всемерно стремясь включиться, и реально включиться в русский исторический процесс и отделяя себя от эмиграции…» [2, с. 186]. Эти строчки были написаны им буквально за два месяца до отъезда в Литву. О позитивном смысле и роли русского марксизма Карсавин писал в работе «Основы политики» в том же 1927 г. [14, с. С. 185-239].

[9] Пересчет произведен с использованием Интернет-ресурса «Калькулятор инфляции».

[10] Важнейшей из этих тем А. А. Ванеев считал задачу философского уяснения христианского смысла атеизма.