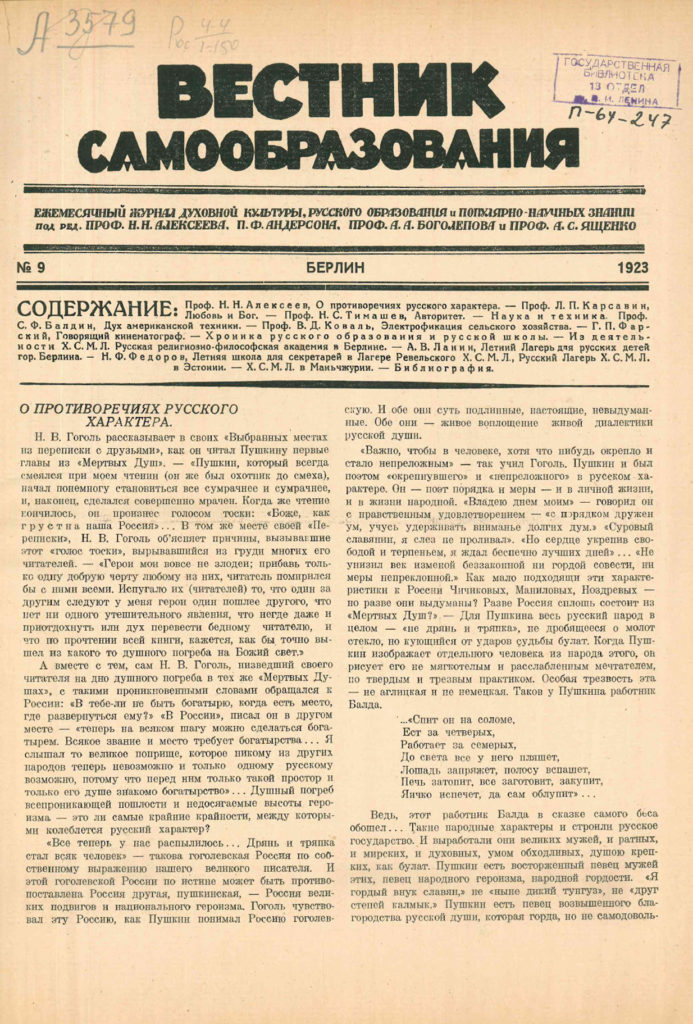

Илл.: Сандро Боттичелли. Св. Августин в молитвенном созерцании. 1480.

«Бог есть любовь,

и пребывающий в любви в Боге пребывает, и Бог пребывает в нем».

«Возлюбленные, возлюбим друг друга, ибо любовь от Бога,

и всякий любящий рожден от Бога и познает Бога,

Не любящий же не знает Бога, ибо Бог есть любовь».

«Дети, не словами возлюбим, ни языком,

но делом и истиною. Тем познаем, что от истины мы…»

(I Послание ап. Иоанна IV, 16, 7—8; III, 18—19.)

Истинная и деятельная любовь (а всякая истинная любовь деятельна) свидетельствует любящему о его божественном происхождении. Такая любовь — сам Бог, а потому, пребывая в ней, любящий пребывает в Боге, обладая или будучи ею — обладает Богом и есть Бог. Пребывание же в Боге или обладание Богом — не что иное, как и познание Бога или сама Истина. Религиозное познание не может быть односторонним, «разумным» познанием: оно должно быть познанием-жизнью, познанием-деятельностью, истинною и деятельною любовью. Только при этом условии оно раскрывается вполне и становится неодолимо убедительным. Так многие религиозные истины раскрываются, становятся понятными и убедительными лишь в опыте деятельной религиозности. Надо деятельно любить других для того, чтобы открылась природа любви, превышающей единичную личность.

Любовь — основное стремление духа, без которого дух не существует, так же, как тело не существует без веса. Отсутствие в духе стремления равнозначно небытию — отсутствию самого духа … В любви своей сам дух любит или стремится, составляя единое со своею любовью или будучи этою любовью. Однако, мы все же отличаем дух от его любви, и отличаем не без основания. Любящее «я» не может существовать и мыслиться без предмета своей любви, который влечет его к себе и возбуждает или вызывает в нем любовь. Даже неодушевленное, далее вещь, не говоря уже о другом человеке, как то к себе привлекает. Любящий не существует, как таковой (а значит и вообще не существует), без любимого; влекомый — без влекущего. Правда, вопреки неоспоримым данным самонаблюдения, мы склонны и з м ы ш л я т ь какое-то б е з п р е д м е т н о е движение или стремление духа. Предполагают, что «я» просто «куда-то» движется, не зная даже смутно о предмете и цели своего движения, и только потом для объяснения своей Любви примышляет к ней какой-то предмет и какую-то цель. В этом смысле стремление «я» к предмету своей любви по существу совершенно подобно движению падающего камня к земле, отличаясь от него лишь наличностью самосознания и вымысла. Не будем касаться вопроса о самосознании или бессознательности движущегося камня. Нам важно утверждение, что беспредметное и бесцельное стремление будто бы порождает в нашем знании и предмет и цель. Непонятно, зачем стремлению делать это, раз оно уже существует, как беспредметное и бесцельное?.. К чему «я» выдумывает какую-то цель, когда оно, наблюдая падение камня, может обойтись одним понятием причины?.. Где источник самой мысли о предмете и цели любви, о влекущем к себе и любимом? Право, это чудеснее всех известных нам чудес, настоящее творение из ничего! И кто наблюдал когда-нибудь подобное беспредметное и бесцельное стремление? Оно нам неизвестно, нигде и никогда не наблюдалось; его невозможно себе даже представить, поскольку речь идет о сознательном и познающем существе. — Нигде, никогда и никем не наблюдаемое стремление порождает единственно наблюдаемое нами предметное и целевое стремление, создавая не существовавшие раньше предмет и цель! Да не проще ли тогда предположить, что любовь создает в нас далай-лама, т.к. у него есть перед беспредметным и бесцельным стремлением, по крайней мере, одно важное преимущество: он действительно существует.

Если есть любящее и влекомое, есть любимое и влекущее. У всякой любви есть данный ей предмет ее. Часто мы любим что-то неясное, н е з н а е м предмета нашей любви в его определенности, но и в этом случае он нам дан, хотя бы и смутно и неопределенно. Стремясь к неясному, мы с уверенностью можем сказать, что оно не то, не другое, не третье, хотя еще и не знаем, что оно такое: во всей свой неопределенности оно является для нас определенным. Часто мы ошибаемся в определении или наименовании предмета нашей любви. Иногда предмет любви находится вне любящего «я», иногда как будто в нем самом, причем, первого никакими хитроумными соображениями не вывести из второго. Но всегда любимое отлично от любящего. Любить себя самого нельзя, и себялюбие в обычном смысле этого слова чрезвычайно неточное и неясное понятие. Себялюбие невозможно. Действительно меня называют себялюбивым, когда я стремлюсь к какому-нибудь благу. Но в первом случае благо, к которому стремится мое «я», покой, которого смущаем мыслью о другом, стремится к невозмутимому, а, следовательно, отличному от переживаемого им и еще неосуществленному покою. В актах себялюбия всегда дан предмет стремления — некоторое состояние, вожделемое мною, как состояние моего я, как обладаемое им. Само оно вне моего я и является для него чистою возможностью, еще неизведанною. Не будь этого, не отличайся вожделеемое от моего я, не было бы ни вожделения, ни стремления, ни «себялюбия». И очевидно, само мое «я», которое еще не обладает желанным покоем, не в силах из себя самого его создать. Ведь оно еще ничто в смысле действительного покоя, а из ничего ничтожное существо ничего создать не может. Из ничего создает только Бог. Многим это соображение покажется неубедительным — только потому, что все мы основательно забыли ясную древним истину: возможность беднее действительности.

Любимое всегда отлично от любящего и ему противостоит. Оно всегда желанно и влечет к себе, свидетельствуя о своем бытии. И это противостояние является необходимым условием любви, т. к. иначе не может быть стремления и некуда стремиться. Однако, с другой стороны, нельзя допустить и полной разъединенности любящего с любимым. Такая разъединенность опровергается непосредственным самонаблюдением: любящее сознает предмет своей любви, некоторым образом знает его, хотя бы и в смутной неопределенности. Любовь разъединяет, но любовь же и соединяет. Более того, Любовь, не что иное, как связь любящего с любимым. Единство есть условие самого появления любви и цель ее. Единство же необходимо для того, чтобы цель любви могла осуществиться. Ведь развитие любви заключается в росте единства, в переходе любимого из его отличности от любящего в слитность с ним, а это возможно только тогда, если любящее и любимое при всей своей отличности, вместе с тем, как-то и едины, хотя и едины смутно и неопознанно. Однако, если цель любви в единстве, само осуществленное единство не может быть неразличным и однообразным. Тогда бы с наступлением его любовь прекращала свое существование и вместе с тем умирало бы и наслаждение любящего любимым. Цель любви — единство, в котором без нарушения полноты его сохраняется любовь, т. е. противопоставленность любящего любимому.

Таким образом любовь существует только на почве единства отличных друг от друга (что особенно ясно во взаимной любви двух «живых» существ) любящего и любимого и стремится от этого неполного их единства к полному, все-же сохраняющему их различность. Я люблю тебя, т. е., обладая уже тобою, но обладая неполно недостаточно, хочу обладать тобою вполне, растворить тебя во мне и слиться с тобою в совершенном единстве. Однако, я не хочу, чтобы ты исчез и погиб в своей отличности от меня: став мною, ты должен остаться и самим собою, вечно быть передо много, быть со мною нераздельным и неслиянным единством. Точно также любя меня, ты, я уверен, не хочешь моего уничтожения. Напротив, я тоже нужен тебе в моей особенности и отличности. Как я влеку тебя, так и ты влечешь меня. И та любовь, которую я ощущаю в себе и которая тождественна с самой глубокой моей сущностью, не только мое стремление к тебе, но и твое ко мне, не только мое старание вовлечь тебя в меня, но и твое — вовлечь меня в тебя. Мы оба стремимся к нераздельному единству, но каждый из нас любит и ценит другого, ревнуя о неслиянности нашей. Если исчезнет неслиянность и останется одна нераздельность, не будет нашей любви. Загадочна и таинственна связывающая нас любовь, наша и не наша, мы и не мы. И не она ли объединяет во мне и в тебе целый мир? Не она ли движет вселенную, различая и объединяя, стремя к не слиянно-нераздельному ее единству?

Любовь — источник и основание жизни, сама жизнь и цель ее, вечное стремление ко все большему обладанию уж частично обладаемым предметом любви, в пределе своем сливающее любящего с любимым, и все-таки непостижимым, образом сохраняющее себя, т. е. их противопоставленность друг другу. Вечно мы ищем любимое, вечно тоскуем, недостаточно его познавая и недостаточно им обладая. Любовь сама говорит нам о бытии любимого, ибо, не будь его, она была бы возмутительной нелепостью, больше того, тогда бы ее, а значит и жизни, вовсе не было. Я люблю тебя, следовательно, ты существуешь, и существование твое спасает мою жизнь, дает ей смысл н охраняет меня от огненного вихря безумия. Я люблю тебя, и тем самым уже ощущаю тебя во мне, как меня самого. Может быть, ты видимый уйдешь от меня. Но я не перестану от этого любить тебя и ты не перестанешь быть во мне. Может быть, разложится твое тело, возвращенное единству мировых стихий. Но и это не уничтожит моей любви к тебе, побеждающей смерть. Ты останешься во мне, останешься и вне меня, потому что иначе я не продолжал бы любить тебя и стремиться к тебе. Твоя смерть может означать лишь одно: не только то я любил н люблю в тебе, что видимо погибло, а и то, что осталось и пребыло в потоке изменения, столь же вечное, как и моя любовь. И конечно, не только разлагающееся видимое тело люблю я в тебе, не только в нем любовь моя. Она выше изменения и разложения, как выше их и твоя любовь ко мне. Разве любя тебя и будучи любим тобою, я пожалею отдать за тебя видимую жизнь мою? Какой же смысл моей жертвы, если она приведет к полному моему уничтожению? Ведь тогда уже не будет моей любви, нашей, и нашего общего наслаждения. Погибну не только я, погибнешь частично и ты. И примиришься ли ты, любимый и любящий, с моим исчезновением? Не может этого быть! — Я останусь в тебе, по прежнему любимый, останусь и вне тебя, во мне самом, ибо иначе не будет и твоей любви. Но любовь твоя еще требовательнее и ненасытнее. — Она не может примириться даже и с тем, что я погибну только телесно. Она тоскует о прошлом, уже не возвратимом; она ждет еще раз увидеть исчезнувшие черты, еще раз услыхать навсегда замолкший голос. Плачет Рахиль о детях своих и не может утешиться, ибо их нет. Но точно ли их нет? Так ли бессмысленен плач Рахили, как ей самой кажется? Так ли безнадежна ее ненасытная любовь? Смерть любимого не уничтожает в любящем любви к его телесному облику. Он с тоскою и мукой «вспоминает» о любимых чертах, о дорогом голосе, не переставая любить их и стремиться к ним. И ничто не даст ему покоя, ничто не утолит его любви, кроме вечности даже телесного бытия любимого. Или любовь бессмысленна или она воскрешает мертвых; и не так воскрешает, что появится какое-то новое тело, но так, что окажется не погибшим, «воскресшим» то, ему ведомое и им любимое, воскресшим во всех мигах реального его бытия. Не надо мне хотя бы и лучшего, а другого. Я любя хочу, чтобы не погибало настоящее.

Рождающееся и гибнущее, т. е. преходящее, изменяющееся, а потому и несовершенное, не может, как таковое, насытить мою любовь. Она жаждет совершенства, хочет вечности обладаемого и вечного обладания. Мы стремимся к обладанию услаждающими нас вещами, к растворению их в нас. Но слив вещь с нами, поглотив ее, мы ощущаем умирание в нас стремления, т. е. частичную гибель нас самих и тоску тления. Однако, снова рождается в нас тоже стремление к такой же вещи для того, чтобы снова закончиться ее поглощением и нашим умиранием, и т. д. в бесконечном, утомительном повторении. Не истощается данный род предметов, и вечно умирая, вечно возрождается наше стремление к ним, мертвенная сытость вечно сменяется алканием. Только в поглощении каждым из нас всего мира, в единении и единстве с ним и в бессмертии, неуничтожимости его, как предмета стремления, может быть дан удовлетворяющий нас и не грозящий нам смертью исход. Не будет нам покоя, пока мы бессильны — сохраняя вселенную, слить ее с собою в многообразном единстве.

Мы любим единичную вещь, прекрасную статую или этот нежный цветок, любим данного человека в их единичности, неповторяемости и своеобразии. Но все преходит и изменяется. Может, сегодня любимая лучше, чем вчера, но в ней уже нет чего-то, как будто бесследно погибшего, и печать тления лежит на каждом миге быстротечной жизни. Правда, утраченное утратилось не совсем, оно живет во мне, в моем воспоминании и в моей мысли. Но мне мало этого бледного образа и ему не утешить жгучей скорби об утраченном. В бессильной тоске повторяю я слова мудрого: «Суета — сует и всяческое суета»! Повторяю и не могу им поверить, не могу примириться с ними. Любовь моя будет полною только тогда, если не погибнет ни одна черточка в любимом образе, если ни один волос не упадет с головы любимой, если ни одной улыбки ее, ни одной мысли не унесет навсегда стремительное время.

Изменчиво все мною любимое, но и сам я изменчив. Ничто меня не удовлетворяет вполне и окончательно. Спокойна и счастлива моя жизнь, а я жажду спокойнейшей и счастливейшей. Прекрасна моя любимая, а я с вожделением смотрю на красивейшую. Не находя лучшего я выискиваю недостатки в хорошем и знаю, что они есть, и вижу их. Мне хочется, чтобы любимое было совершенным, сосредоточив в себе все действительное и мыслимое совершенство, не нуждаясь в изменении и дополнении. Недостатки любимой я ощущаю, как горькую обиду и оскорбление, наносимое моей любви. И тщетно обманываю себя, стараясь не видеть их; тщетно украшаю ее и драгоценными камнями и цветами полевыми — всем, что знаю прекрасного в мире. — Не сливается все с любимой в нераздельное единство. Я могу удовлетвориться только тем, что любимая, всецело сохранив свою неповторимую единичность, станет причастною тому совершенству, которое я смутно ощущаю и которому более всего стремлюсь, но не хочу стремиться без нее.

Итак любовь требует обладания всем миром, слияния с ним в единстве многообразия, преодолевающем течение времени и пространственную разъединенность. Она жаждет полного всецелого обладания тем, что я люблю и могу любить, как своеобразное и единичное. А такое всецелое обладание или слияние в единство возможно опять-таки лишь в том случае, если пространство не может разъединить любящих или время не властно над любимым. Единство наше должно включить в себя все пространство, так чтобы мысль о далеком любимом была самим любимым, находящимся во мне. Оно должно охватить все время, устранив муку умирания и изменения, так чтобы мои воспоминания и представления стали самою полною действительностью. Небеса должны свернуться, в свиток, время сразу предстать во всей полноте своей и мертвые восстать нетленными. Любовь должна победить пространство, время и смерть. Иначе она непонятна, бессмысленна и жестока: иначе ее нет; а если нет ее, нет и жизни. Если мы истинно любим и истинно живем, мы должны подняться над односторонностью и узостью нашего бытия. Ничто любимое не должно погибнуть, даже тело любимого человека должно стать вечным во всех своих видоизменениях, хотя оно и подвержено им и всегда останется подверженным изменению и тлению; далекое должно стать близким, не переставая быть и далеким, отличное от меня — мною, не переставая быть и отличным. Чтобы целостно и совершенно любить, надо подняться в надвременную и надпространетвегную область, жить в бесконечности, т. е. стать причастным Бесконечному.

Таковы необходимые условия любви, без которых она бессмысленна и неосуществима. Истинно любящий в действительном существовании этих условий не сомневается, опознавая свой опыт и победу любви над разъединенностью и смертью. Но и помимо нашего опыта любви на действительное существование выясненных нами условий ее указывает целый ряд совершенно бесспорных фактов. Мы можем воспринимать пространственно и временно разъединенное только потому, что возвышаемся над пространством и временем, хотя возвышаемся и неполно и частично. Если бы этого не было, мы не могли бы объединить мыслью рассеянное в пространстве и связать прошлое с настоящим и будущим. Тогда бы для нас существовали только отдельные вещи, заменяющие в знании одна другую, и бессвязные миги времени. Ведь даже для того, чтобы воспринимать двух стоящих рядом людей, надо охватить включающее их в себя пространство; для того; чтобы заметить течение времени, необходимо хоть немного быть надвременным. В исключительных, но вполне точно и «научно» установленных случаях мы наблюдаем еще более очевидное и яркое преодоление пространства и времени. — Пространство преодолевается в ясновидении, сомнение в котором свидетельствует лишь о неосведомленности, легкомыслии или недобросовестности сомневающегося. Время побеждается в видении будущего, часто очень далекого будущего, и это видение нельзя рассматривать, как простое «наведение» от настоящего и прошлого, как догадку или умозаключение, потому что у нас есть совершенно точно установленные случаи видения и знания за 200—300 лет вперед, знания годов, мелких подробностей, имен, видения не могущих быть предусмотренными частностей.

Я усматриваю несовершенства в любимом и знаю, что он мог бы быть совершеннее. Следовательно, каким-то образом, правда, смутным и неопределенным, я знаю о нем совершенном и ощущаю его. И как мне не ощущать высшего совершенства, когда я тоскую по нем и люблю его, стремясь приобщить к нему все мною любимое? Любовь ненасытна — она не может удовлетвориться ничем относительным и быстро разочаровывается, попытавшись обмануть себя и наделив всяческим совершенством любимое. Для полноты любви необходимо сосредоточение ее на Всесовершенном и Безусловном, т. е. нераздельное и неслиянное единство с Ним. И мы ощущаем в нашей любви, в пашем стремлении к Непостижимому, сущему в нас, это Непостижимое как сущее и вне нас. Оно раскрывается в нашем сознании, наполняя нас невыразимою радостью, призывая и увлекая нас к себе. «Всякий любящий познает Бога… в Боге пребывает, и Бог пребывает в нем». «Всякий любящий», т. е. даже любящий относительное, потому что он стремится приобщить это относительное к Безусловному и Всесовершенному, потому что «Бог есть любовь».

«Бог есть любовь». Так мы воспринимаем Его в нашей любви к Нему и миру, в дыхании х бесконечной тишине милосердия и благости, влекущих к Нему. О том же говорит нам и сама наша любовь, указывая цель своего соединения с любимым. Ведь любовь это само наше любящее я, и слиться воедино можно лишь с тем, что однородно стремящемуся к нему, а если стремление мое к Богу не что иное, как любовь, любовью должен быть и Бог. Но Бог, которого любит и к которому стремится, все равно, — зная о том или не зная, всякое творение, — любовь бесконечная, всесовершенная и безусловная. Поэтому любовь моя к Богу, как единство с Ним, нечто несравнимо большее, чем я любящий. Моя любовь, будучи мною самим, вместе с тем, и большее, чем я, — любовь к Бесконечному и Любовь Бесконечная. И сам я чувствую, что, любя Бога и противопоставляя Ему себя, я Его творение. Но если Бог — безусловная бесконечная любовь, Его не может удовлетворить и насытить все конечное и относительное бытие. Бог только тогда бесконечен, безусловен и всесовершенен, если он любит бесконечное и всесовершенное. Но нет бесконечного и всесовершенного, кроме самого Бога. Следовательно, для того, чтобы быть Богом, Бог должен любить Себя Самого. А это значит, что Бесконечное Божество, как любящее или живущее, отлично от себя самого как Им самим любимого (в чем только и может раскрыться любовь), и в тоже самое время едино с самим Собою любимым (в чем только и может быть осуществлена цель любви). И не отвергайте этих рассуждений ссылками на их отвлеченность и диалектичность. Вы хотите познать Любовь, т. е. причастным к ней стать только познавательно, и сетуете на то, что познавательное причастие не дает вам полноты превышающего познание. Лучше — сохраняя познавательное причастие, попытайтесь воспринять Любовь не только разумом, причаствовать к ней и любовью, т.е. полюбите. Тогда кажущееся вам холодною диалектикой предстанет перед вами, как движение самой Любви.

Пребывая в Себе самом всецело и безусловно единым п нераздельным, Бог в тоже самое время Себя Себе самому противопоставляет. Он как бы разделяет Себя на Любящего и Любимого, становясь Отцом, рождает Сына и неслиянно изливает на Сына полноту своей Любви, всего Себя бесконечного. Но Сын не только предмет любви Отца, не только любимый: Он — само Божество, живое и любящее, а потому ответствующее Отцу столь же безмерною любовью. Он всего Себя ответно и неслиянно изливает любовью в Своего Отца. Бог в нерожденности и непостижимости своей выше любви, жизни и бытия. Можно сказать, что Он не-бытие и не-любовь. Рождая Сына, Он раскрывается, как Любовь, становится Богом-Любовью в рождении Бога-Слова или Бога-Премудрости. Будучи в одном отношении непостижимым единством, в другом отношении Он — порождающий Сына и Любовь. И как Любовь, Бог должен быть отличным от Себя, как Непостижимости, ибо только при этом условии существуют и Непостижимое, и Любовь.

С другой стороны, любовь — не только устремление к чему либо, к любимому, но и избрание, выделение, отличение того, что любо, от прочего, ибо без этого отличения нереально, неопределенно и неопределимо само любимое. Поэтому любовь предполагает наряду с любимым еще и иное, в данном отношении не любимое или любимое не так, как любимо любимое. Иначе говоря, любовь не полна в двоих и для полноты своей нуждается в третьем; подобно нашей, человеческой любви, которая не существует без и вне Любви-Бога. В Божественном же бытии это третье не может быть ничем, кроме самого Божества в отличности Его от Отца и Сына. Отец, безначальное начало рождаемого Им Сына, Сын-Божество перворожденное и первоизбранное, первозванное; третья Ипостась — Божество, полагающее себя в отличности от Отца и Сына для того, чтобы могли они, взаиморазличаясь, быть единым; третье — Божество, обусловливающее собою бытие Отца, как Отца, и Сына, как Сына, Отца Божественной жизни и сама Любовь единящая или воссоединяющая Божество в Сынорождении разъединенное.

Божественная любовь полна в триединстве: в рождении Отцом Сына и изведении Отцом Духа или Любви, в ответной любви Сына и Духа , к Отцу, во взаимной любви и сорадовании всех Ипостасей в Боге Духе Святом. Но эта любовь, как любовное самопознание Божества в Сыне, является в Нем своего рода самоограничением или самооконечением Безграничного и Бесконечного, не умаляющем Его бесконечности. Наше человеческое познание может познавать вселенную (ее «относительную бесконечность») лишь определяя ее, очерчивая границами. Для него определение всего мира, относительно беспредельное определение, только цель, конечными усилиями недостижимая, а достижимая лишь в причастии истинно-бес-конечному. Для Божества полнота самоопределения, истинное беспредельное определение — сама действительность. Поэтому-то самооконечение Божества и не противоречит Его бесконечности. В Сыне Бог познает и любит всю свою бесконечность и Сын познает и любит все бесконечное Божество. Но это познание или эта любовь в известном отношении все же есть самоограничение безграничного, самоопределение Беспредельного. Знание или бытие Сына является бытием всего бесконечно многообразного Божьего мира; это — мир, так, как он существует в Боге, мир как Бог. Но мир-Бог существенно отличен от создаваемого Его созиданием, творимого в рождении Слова тварного мира, на который изливается преизбыточествующая Божья Любовь и который весь заключен в человеке, без чего человек не мог бы его постичь и объединить любовью.

Человек и вмещаемый им в себе, но еще не вмещенный его познанием и любовью, мир навсегда бы остались отделенными от Бога, существовали бы только как отражение Божества, если бы сам Бог, Бог-Слово, Бог-мир или Бог-Человек, не соединил их с Собою. Бог стал человеком, т. е. Он «истощил» или «опустошил» себя как Бога, изничтожил и уничтожил себя, став тварью. Но, сделавшись своим же творением, всем созданным Им в человеке миром, Он не утратил Себя, как Бога, и тем в единстве Своей Ипостаси соединил Божество с миром-человеком. Так стало возможным познание Божественного мира, причастием которому существует мир тварный, т. е. любовь человека стала любовью Бога, по любви к нему соединившегося с ним. «Любовь от Бога и всякий любящий рожден от Бога и познает Бога».

Теперь мы можем продвинуться далее в понимании нашей человеческой любви. — Присущая человеку неудовлетворенность всем относительным, что только он ни любит, находит себе объяснение в его любви ко Всесовершенному, которая вскрывается внимательным самонаблюдением не только как условие всякой любви, но и как некоторое единение со влекущим нас к себе Всесовершенным. Любовь к Всесовершенному и обладание Им, переживаемое нами непосредственно, объясняют, почему нас не удовлетворяет относительное, почему мы находим и даже ищем недостатки во всем любимом и хотим сделать его совершенным. — Мы если и не знаем, то ощущаем Божественный первообраз любимого и любовью познаем, что совершенство любимого может быть достигнуто только в единении его со Всесовершенным. Далее, — единство со Словом, а в Слове со всем, что объединено Им, и дает нам то преодоление пространственной и временной разъединенности, которое необходимо для существования любви. Наконец, только во Христе, непостижимым образом соединившем конечное и тварное с Бесконечным и Божественным, можем мы надеяться достичь неслиянно-нераздельного единства с влекущим нас к себе Божеством.

Итак, мы любим бесконечное Божество, влекомые Его любовью к нам. Целью этой любви является наше полное с ним слияние, погружение в Него и растворение в Нем до совершенного единства. Однако единство не должно уничтожать любви, т. е. в нем должна сохраниться наша тварная отличностъ и противопоставленность Богу: нераздельное единство должно заключаться в неслиянности твари с Богом; наша любовь к Богу должна быть вполне подобною любви Божественных Ипостасей. Цель нашей любви обожение, по не в смысле сущностного единства с Богом; а в смысле всякого единства, кроме сущностного, не Богостановление, а Богоуподобление. Богоуподобление же и есть приобщение или причастие к Божьей Любви-Жизни. Поэтому, слившись во Христе с Богом мы в Боге и вместе с Богом вновь рождаемся во Христе-Человеке, пребывая не в сущности Божества, а в неразрывной сопряженности с нею.

Рожденные во Христе и став Христом, мы в Нем и с Ним преизбыточествуем Божественною любовью, изливаясь на весь творимый и обожаемый Им мир и объединяя в Нем весь этот мир нашей Христовой Любовью. Во Христе мы созидаем мир любовью, искупаем и восстановляем его. Обладая в Нем воем, мы бесконечно воем наслаждаемся все в себя приемля. Но приятие всего в Себя возможно только в том случае, если мы вместе со Христом отдаем себя всему, отдаем всецело, т. е. опустошаем, истощаем, или изничтожаем себя. Умирая со Христом мы смертью попираем смерть и творим вечную жизнь. Сливаясь со Христом, я не могу не слиться и с миром, даже, если бы сам я и не любил этого мира — во Христе я могу только любить его. И я люблю в Нем весь мир и жажду в Нем пострадать за братьев моих, т.е., всего себя отдать им. На этом основан замечательнейший факт мистической любви, указывающий на невозможность любви одинокой. — Душа стремится к Божеству и достигает единения с Ним, бесконечно наслаждаясь Богом. Но в невыразимой тишине Богоуслаждения она слышит голос Божий, повелевающий ей быть и страдать с братьями и миром, изливая на них любовь свою и призывая их к единству в любви. И это веление Божье приходит не извне, а звучит внутри самой души, которая ощущает его, как свое неодолимое стремление, как себя самое. Брак ее со Христом не бесплоден. В покое своего супруга душа таинственно зачинает; и чувствует она, как перси ее наполняются млеком сострадания и любви, изливающимися на вновь рождаемый ею во Христе мир. Став нераздельным единством со Христом, она движется к неразличенному единству, возносится над жизнью и любовью и погружается в Непостижимое Божество, для того, чтобы снова родиться во Христе единством многообразия. А став во Христе единым и многообразным миром она сдерживает, объединяет, питает и живит этот мир, как Божественная Любовь.

Л. Карсавин

Журнал «Вестник самообразования» Ежемесячный журнал духовной культуры, русского образования и популярно-научных знаний. Берлин. 1923 г., №9. Фонд Российской государственной библиотеки.

ПРЕДИСЛОВИЕ И ПОДГОТОВКА К ПУБЛИКАЦИИ В.И.Шаронова