…Оказывается, он был со мной еще с раннего детства.

В конце 1960-х – начале 1970-х годов мама почти еженедельно привозила меня пожить к бабушке — в Малый Левшинский переулок. В огромной «генеральской» квартире было много книг: бабушкин муж, крупный военный и гражданский строитель, был образованным человеком, книжником, знал несколько языков, в том числе и персидский. В советское время, занимая «ответственные посты» (квартира была наградой за успешное строительство Челябинского тракторного завода), значительную часть своей зарплаты дед тратил на хорошую литературу. До сих пор удивляюсь — когда он все это прочитывал? Деда я не застал, он погиб в середине 50-х на строительстве нефтеперерабатывающего завода.

…Днем меня укладывали спать, а перед тем, «в утешение», бабушка снимала с верхней полки книжного шкафа (верхние полки были высокие) какой-нибудь большой и богатый том: сказки Бажова, собрание стихов Некрасова, «Витязя в тигровой шкуре». Среди прочих фолиантов были и совершенно загадочные — с названиями, похожими на имена планет: «Манас», «Джангар», «Едигей». Я рассматривал древнее персидское творение «Шахнаме» — неведомого мне Абулькасима Фирдуоси, но и думать не мог, что через двадцать пять лет мне доведется познакомиться с тем, кто подарил ему русскую речь. Разве мог я, листая тяжелый «Джангар», разглядывая изумительные гравюры уже знакомого мне по «Слову о полку Игореве» Владимира Фаворского, предполагать, что мы будем встречаться с переводчиком калмыцкого эпоса в переделкинском доме Корнея Чуковского? Придет время, и Семен Израилевич расскажет мне, что именно Чуковский первым приветствовал газетную публикацию фрагмента эпоса, и позвал молодого переводчика в гости. И было это еще до войны!

И уж совсем непостижимой видится мне дарственная надпись, сделанная им в год своего 90-летия — на позднем переложении аккадского сказания о Гильгамеше: «Прочесть Крючкову Павлу предстоит / То, что семита перевел семит».

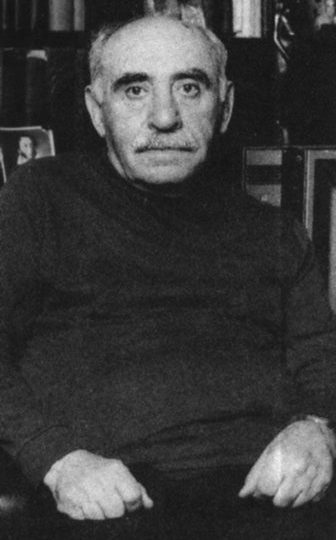

Между нами лежало пятьдесят пять лет разницы.

* * *

Его последний юбилей отмечали любовно и торжественно. Множество людей собралось во дворе мичуринского музея Булата Окуджавы. Высились треноги телевизионных камер, улица Довженко была уставлена автомобилями. Внучка Чуковского — Елена Цезаревна — прочитала приветственное послание от Солженицына, говорили Ахмадулина, Карякин, Кублановский, Искандер и другие известные писатели. Читала стихи-гимны Инна Львовна. В конце выступил и юбиляр. Ровным голосом, неторопливо подбирая слова, он вспомнил и перечислил, сколько раз в течение жизни мог погибнуть: от войны, от болезни. И — выжил. В последние десятилетия выживал благодаря Инне Львовне Лиснянской, которая была рядом. Все были взволнованы.

Ровно через год, в сентябре 2002-го, уже не во дворе, но в небольшом помещении того же музея, Липкин читал две поэмы: «Вячеславу, жизнь переделкинская» и «Техника-интенданта», — слушая которую однажды заплакала Анна Ахматова. На этот раз улица Довженко была пуста, из поэтов мне запомнился Олег Чухонцев и Олеся Николаева, которая привела на липкинское чтение слушателей своего литинститутского семинара.

Интересно, что думали студенты, разглядывая человека, который в течение долгого времени общался с Осипом Мандельштамом, дружил с Анной Ахматовой и Василием Гроссманом, знал Платонова, Пильняка, Белого, Кузмина, Клюева и Цветаеву?

В перерыве между чтением журналистка с телеканала «Культура» пыталась взять у Семена Израилевича интервью. Он никуда не торопился, да и память его уже не была так «оперативна», и на помощь призвал Инну Львовну. Она, стоя рядом, помогала. Она всегда помнила и знала о нем всё.

* * *

Думал ли он, выйдя из Союза писателей СССР в начале 1980-х, — когда его переводы были запрещены, а иные и переводились заново, — что еще при его жизни падет безбожная власть, что о нем будут писать в газетах как об оригинальном поэте, издавать книги, присуждать премии и показывать в телевизоре? Навряд ли.

* * *

Когда в середине 1980-х я начал приезжать в переделкинский Дом Чуковского, добрейшая Клара Лозовская, многолетний секретарь Корнея Ивановича, рассказала мне о своих друзьях — поэтах Липкине и Лиснянской. Я тогда о них, естественно, ничего не слышал. Кларочка дала мне книги, изданные за границей и две аудиокассеты: она записала их чтение сразу после самоисключения из СП, зная, что время жестоко, а судьба непредсказуема; власти, как мы знаем, были готовы ко всему. Поэты — тоже.

Но вот — случился Горбачев, и в середине 1988-го я оказался на первом Липкинском вечере в Доме литераторов. Зал был полон, ведущий вечер писатель Лев Озеров объявил громогласно, что в зале присутствует Лидия Корнеевна Чуковская и все, помню, встали.

Теперь я думаю, что Л. К. своим редким приходом «в собрание» «продолжила» Анну Ахматову, которая пришла на единственный вечер Семена Израилевича в ВТО — в середине 1960-х. Липкин рассказывал мне, что он пытался отговорить Анну Андреевну, увидев, что помещение тесное, что лифт не всегда работает и прочее. Но она — пришла.

А моя жизнь после того вечера и просветительской работы Клары Лозовской навсегда изменилась. Точнее — разделилась: на время, которое я жил без стихов Лиснянской и Липкина, и — время с ними. Оно длится и посейчас.

Кстати, еще до всех вечеров, многочисленных публикаций в журналах и книг — о значении поэзии Инны Лиснянской со мной говорил именно Семен Израилевич. Он объяснял мне что поэтический предок Инны Львовны — Михаил Лермонтов, с его трагизмом и болью; говорил о ее христианстве («достоевская» мысль: слабый больше нуждается в возвышении, чем сильный), о теме смерти в ее стихах, о самосознании крови и культуры… А она — рассказывала о нем.

* * *

Конечно, меня подмывает говорить о стихах, но, слава Богу, о поэзии Липкина не так уж и много, а все-таки написано: Ст. Рассадин, Андрей Немзер, Юрий Кублановский, Александр Солженицын…

Однажды, когда я уже вовсю трудился на журналистской ниве, Семен Израилевич спросил меня: «Почему Вы никогда не пишете и не говорите о нас с Инной? Вот мы с Вами часто видимся, гуляем вместе, Вы, кажется, читаете наши стихи. Может быть Вам не нравится?»

Я попытался, как мог, объяснить, что не решаюсь. Что это слишком ответственно, что, наконец, боюсь промахнуться, написать глупость или неточность…. Что быть их молодым другом — это одно, а публичным читателем — совсем другое. Что я, наконец, начинаю понимать, с кем имею дело, и от этого еще страшнее. Липкин ничего не сказал, но когда, спустя время, я выпустил две радиопередачи — о поэзии Инны Львовны и о его стихах, заметил: «А вот эту тему — речь шла о его своеобразном экуменизме — отметили только Рассадин и вы». Господи, как я ликовал!

* * *

И тогда, и долгое время впоследствии, никакого загородного жилья у них не было. Восстановленные в писательских правах, они часто жили в переделкинском доме творчества, и я навещал их после экскурсий. Уже тогда занимался аудиозаписью, и записывал обоих: надеюсь вскорости опубликовать чтение Семена Израилевича и некоторые его монологи. Интересно, что мемуарная часть его разговоров (некоторые из которых я записывал на пленку) — по ходу жизни — прочитывалась мной в выходящих постепенно его книгах.

Переслушав их перед написанием этих страничек, я ощутил особую свежесть: он каждый раз рассказывал заново. Уж, казалось, почти на каждом 1-ом апреля, в день рождения Чуковского, Семен Израилевич вспоминал, как он в молодости открыл для себя Чуковского-критика. Вспоминал, как в отличие от Инны Львовны не рос на его стихотворных сказках, говорил, что критический стиль метод размышлений Корнея Ивановича близок Аполлону Григорьеву, рассказывал об их встречах, о поездке в Одессу к маме Чуковского — это каждый раз было впервые.

Друг Лидии Корнеевны, многолетний хранитель и экскурсовод Дома Чуковского, а ныне его заведующий — Сергей Агапов, однажды обратил мое внимание на то, как ведет себя Семен Израилевич во время застольного разговора. Вот он рассказывает что-то, и вдруг кто-то не то чтобы перебивает, но встревает — репликой, и, как это часто бывает, не может остановиться. Семен Израилевич смиренно молчит, с особенным интересом вглядываясь в говорящего. Он как будто пытается разглядеть что-то особенное, важное, увидеть какую-то особую печать, отмеченность.

Впоследствии я научился замечать в нем этот взгляд, и если отмеченность находилась, лицо Семена Израилевича явственно светлело: детские, мудрые глаза излучали радость и понимание.

Нет, без стихов тут нельзя. Ведь он, возможно, не зная того, оказался для многих из нас и учителем-проводником. Он говорил сразу обо всем, и говорил самое главное:

Мы заплатили дорогой ценой

За острое неверие Вольтера;

Раскатом карманьолы площадной

Заглушены гармония и мера;

Концлагерями, голодом, войной

Вдруг обернулась Марксова химера;

Все гаснет на поверхности земной, —

Не гаснет лишь один светильник: вера.

В светильнике нет масла. Мрак ночной —

Без берегов. И все же купиной

Неопалимой светим и пылаем.

И блещет молния над сатаной,

И Моисея жжет пустынный зной,

И Иисус зовет в Ерушалаим.

Как чудесно это тройное «и» — эта вытянутая шея проповедника, его вглядывание и вера в людей, которые могут и должны идти.

* * *

Однажды он сказал мне буквально следующее: «Я вам признаюсь, как другу: я знаю, какие мои стихи будут жить после меня. Это “Техник-интендант”…» Вспоминаю, как замечательно и вдохновенно об этой поэме в течение целого вечера мне рассказывал Юрий Федорович Карякин.

Кажется, только он, Липкин, и написал моление о молитве; точнее, мудрое и короткое признание-размышление о том, чем и в чем может мечтать остаться поэт:

Ужели красок нужен табор,

Словесный карнавал затей?

Эпитетов или метафор

Искать ли горстку поновей?

О, если бы строки четыре

Я в завершительные дни

Так написал, чтоб в страшном мире

Молитвой сделались они…

* * *

Трудно передать, какие чувства охватывают, когда вы идете с ним под руку на ужин в Дом творчества (добрая Инна Львовна снаряжала меня и как проводника, и как едока — отдавая свою порцию, а я приносил ей булочку «для кофе»). Падает густой снег, вы пытаетесь смахнуть небольшой сугробик с его плеча, а он останавливается посреди дорожки. «…Когда Осип Эмильевич курил, он сбрасывал пепел через левое плечо, на котором постепенно вырастал такой погон, такой холмик…»

Не зная, что все эти вопросы до меня уже давным-давно задавал Павел Нерлер, я простодушно выспрашивал, вспоминается ли ему еще что-нибудь о Мандельштаме уже теперь, когда «Угль, пылающий огнем» — написан. И — снится ли ему поэт? «…Мне часто не снится… а — я разговариваю с ним. Он уже читает меня зрелого, а не мальчика. …Как он ругает меня… Большей часть — ругает, потому что тогда он меня ругал. Но уже он ругает те вещи, которые я написал позже, когда он давно был убит. Я с ним беседую. Даже бывает такое у меня: я говорю, что Надежда Яковлевна не всегда умно делает все, что нужно (это — мелочи, связанное с публикациями, вот такое)… Я говорю: вот это она напрасно сняла, а это надо было дать. Я ему говорю».

* * *

Слушаю на пленке его голос, и вспоминается, как Сергей Сергеевич Аверинцев, которого я записывал незадолго до его несчастья, спросил меня: «Я надеюсь, вы записывали Семена Израилевича? Без этого — нельзя».

* * *

Как гениально сказала Инна Львовна: «Сёма сразу родился взрослым».

Его всерьез волновали только три темы: Бог, народ, история (и человек в ней).

А в повседневности — приходишь, а они играют в карты или работают — каждый в своей комнате.

* * *

А как он шутил: бывало — нежно и по-добому; бывало — точно-сердито. Мы сидели в столовой, помню, с Инной Львовной и дочерью Василия Гроссмана. Принесли шницель. Семен Израилевич взял нож, попробовал резать, остановился и внимательно осмотрел инструмент. «Нож тупой, как…» И он назвал имя крупного литературного чиновника, преуспевшего в «метрополевской» травле: ныне столь же благополучного, как и в те годы.

Когда после долгого перерыва мы вместе с моей будущей женой пришли навестить их, Семен Израилевич, глядя на Алену, воскликнул: «Раньше Вы были как “Руслан и Людмила”, а стали — как “Борис Годунов”». Это было более чем точно.

* * *

Помню, он с горечью говорил мне, что никто не заметил, какой строфой написана его поэма «Нестор и Сария»: как с помощью этой строфы он пытался изобразить характер абхазцев. Однажды энергично показал мне, в чем, собственно, было отличие их поэтической «четверки» (Тарковский-Штейнберг-Липкин-Петровых) от «генеральной» поэтической линии: вызов ассонансам и господствующей неточной рифме. Вспоминал, как не любившей Бунина Ахматовой — показал «плач» в стихотворении «Одиночество»: «…Что ж! Камин затоплю, буду пить… / Хорошо бы собаку купить». Вот это «ку-ку» — в конце, это сдавленное рыдание.

* * *

Ценя в поэзии мысль (и сам был прежде всего — повествователем), завораживающе читал Бунина, который входил в его знаменитый список великих поэтов прошлого века:

Был я сыном, братом, другом, мужем и отцом,

Был в довольстве… Все насмарку! Все не то, не то!

Заплачу за путь венчальным золотым кольцом,

А потом… Потом в таверну: вывезет лото!

– Вы посмотрите, Паша, это же целый роман!

* * *

Последний раз мы долго говорили об обожаемом им Бялике, о том, как папа приводил маленького Сёму во двор синагоги, где Хаим-Нахман беседовал с людьми в толпе. Семен Израилевич вспоминал, как его детская память впитала необычные монологи великого еврейского пиита. И — читал мне под шелест магнитофонной ленты «Из бесед цадика из Виледника» — «Моя мама, будь благословенна ее память»:

И взывали из сердца ее праматери

и херувимы,

Из гортани рыдали:

Слышишь, Славы Престол, слышишь,

ухо небесное, — этот

Голос печали?

Его глаза наполнялись слезами.

У меня сжималось в горле.

* * *

Он умер 31 марта, за день до очередного дня рождения Чуковского. Мы с Сережей Агаповым уже обсуждали, как завтра поедем к ним с Инной Львовной в Мичуринец, как привезем их в Дом — перед самым началом нашего традиционного собрания.

…Когда мы приехали в тот вечер, он лежал на полу в большой комнате, куда его перенесли с улицы, широко раскинув руки. Сергей сделал движение — сложить их на груди.

Плачущая Инна Львовна: «Не надо, Сережа. Семе бы это не понравилось, он был иудеем. Оставим так».

Мы ждали машину. Было не страшно.

Можно ли было тогда представить, что Господь пошлет Инне Львовне силы и вдохновение на книгу «Без тебя»? Книгу, равной которой не было в нашей русской поэзии.

Я и сейчас думаю, что душа С. И. взирает из рая на жену — с гордой нежностью. «Паша, я — современник Инны Лиснянской», — говорил он мне незадолго. — «У нее даже есть стихи, которые должен был бы написать я, но почему-то написала она».

* * *

Минувшей осенью, в день его рождения, я отправился на кладбище: Инна Львовна попросила взглянуть что там и как, она собиралась придти попозже.

Я прихватил с собой веник, начал обметать надгоробье, усыпанное желтыми листьями, — как вдруг на камень слетела маленькая коричневая птичка. Нисколько не боясь моего веника, она, склонила головку, как будто вглядывалась в меня.

Чуть более резкое движение. Птичка не шелохнулась. И пока я мёл — то более, то менее энергично, — она была рядом: попрыгивая с место на место. Скованность и усталость от прошедшего дня постепенно куда-то ушли, я закончил свое дело, сложил листья в мешок и выпрямился. На душе стало тепло и спокойно. И — посмотрел на птичку: она была еще здесь.

Секунда — и только поднявшийся в воздух листок. Птички уже не было.

Я рассказал о кладбищенской гостье Инне Львовне, а она мне и говорит: «Это же его душа показалась!..».

Семен Израилевич, я так по Вам соскучился.

2009 г.