Илл.: Открытка с репродукцией картины Яна Стыки «Толстой за работой в саду, окруженный призраками тех бедствий, которые терзают его родину». 1909 год

ОТ РЕДАКЦИИ «РУСОФИЛА»:

Александр Стыкалин любезно предложил нам дополненный вариант своей ранее опубликованной статьи, за что приносим автору искреннюю благодарность.

***

Когда 20 ноября 1910 г., на захолустной железнодорожной станции Астапово скончался Лев Николаевич Толстой, сообщения о перипетиях его ухода из Ясной Поляны и последующей болезни и кончине на протяжении многих недель не сходили со страниц европейских и американских газет.

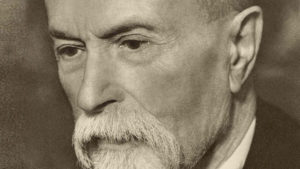

Своим присутствием в современной европейской культуре Лев Толстой влиял не только на литературный процесс, но и на развитие общественной мысли во многих странах, у толстовского учения было немало пылких приверженцев, с некоторыми из них писатель вел переписку. Но огромный интерес к его творчеству и идеям проявляли и те, кто не разделял убеждений Толстого. Так, основатель Чехословацкой республики и ее первый президент выдающийся мыслитель и политик леволиберальной ориентации Томаш Масарик в беседах со своим соотечественником крупным писателем Карелом Чапеком уделил немало внимания своим поездкам в Россию и встречам с Львом Толстым.

О России Масарик впервые услышал еще в раннем детстве, когда в семье вспоминали о «венгерском походе» русской армии в 1849 г., за год до рождения первого чехословацкого президента (на родине Масарика, в словацких землях, принадлежавших венгерской короне «святого Стефана», этот поход был памятен многим).

В юности, в годы учебы в гимназии города Брно, проявившийся интерес Масарика к русской культуре находился в тесной взаимосвязи с его размышлениями о славянстве. «Проблема, которая в те годы меня интересовала более всего, была славянство. Это меня волновало, хоть и неясно, и как предчувствие, уже в детские годы»; «из романтических симпатий к польским повстанцам (участникам восстания 1863-1864 гг., подавление которого царскими войсками юный Масарик тяжело переживал – А.С.) гимназистом я учил польский, а в Вене принялся за русский», – вспоминает он. В Вене Масарик жил с 1869 г. Он закончил там гимназию, а в 1872 г. поступил в университет, где учился у известного философа Франца Брентано, подготовив под его руководством и защитив в 1876 г. диссертацию о философии Платона. Сыну извозчика приходилось самому зарабатывать себе на жизнь, и, овладев русским языком, Масарик даже давал частные уроки русского.

Продолжив философское и социологическое образование в Лейпциге, Масарик в 1879 г. становится в Вене доцентом университета, а в 1882 г. получает приглашение в Прагу, где начинает работать в качестве экстраординарного профессора только что открытого чешского университета. «Уже в Вене, – вспоминает он, – я зачитывался русской литературой; позже, в Праге, она захватила меня целиком. Смею признаться, что тогда мало кто знал русскую литературу так хорошо, как я», – это не слишком скромное признание Масарика (человека вообще по природе своей не отличавшегося большой скромностью) подтверждается не только отзывами людей, его близко знавших, но и его известными работами, посвященными осмыслению исторического призвания России, ее места среди восточных и западных соседей («Россия и Европа» 1913 г. и др.). Духовный опыт прочтения русской литературной классики проявился в этих работах и в постановке религиозных и моральных проблем, и в поисках путей их разрешения.

Наряду с художественной литературой будущего чехословацкого президента интересовала русская философия, которую он рассматривал в сопоставлении с новой европейской философией от И. Канта до Ф. Ницше. В 1880-е годы Масарик испытал определенное влияние народнической социологии П. Лаврова и Н. Михайловского, в 1889 г. опубликовал работу о творчестве славянофила И. Киреевского. Позже, накануне первой мировой войны чешский философ признал, что изучение России и русской литературы помогло ему выработать более четкие представления относительно Гегеля и Фейербаха, и что именно через русскую философию и литературу он смог осознать всемирно-историческое значение Д. Юма и И. Канта.

Содержательный очерк истории русской философии от П. Чаадаева до 1910-х годов дается в книге «Россия и Европа». Согласно концепции Масарика, рассматривавшего творчество русских мыслителей в общеевропейском духовном контексте, практическая устремленность русской философии и ее исключительный интерес к этическим проблемам имели своей обратной стороной пренебрежение гносеологическим подходом. Традиция философской критики ложного сознания не получила в России должного развития, а потому отрицание того или иного мифа вовсе не означало отказа от мифотворчества как такового. При недостатке рационально-критического начала происходила смена господствующих мифов. «Тоска по вере, направленная против скепсиса, вовсе не всегда обозначает тягу именно к религиозной вере, – русскому хочется верить во что угодно – в железные дороги (Белинский), в жабу (нигилист Базаров), в византизм (Леонтьев) и тому подобное. Леонтьев готов призвать на помощь против скепсиса даже насилие: он принуждает сам себя к вере». Отсюда, по мнению Масарика, проистекает и исключительная роль художественной литературы в формировании русского национального сознания – поэт ведь ближе к мифу, чем философ, а потому к нему охотнее прислушиваются те, кто жаждет новых мифов. Понятнее, таким образом, становится мистическое отношение к революции, которое в России сродни ожиданию чуда.

Вера в «русскую идею», в особое призвание России, была одним из двигателей в духовных исканиях Ф.М. Достоевского, которого Масарик считал не только писателем мирового масштаба, но и крупным социальным мыслителем. При этом он не уставал полемизировать с его представлениями об особой миссии русского народа, выраженными, в частности, в «Дневнике писателя». Говоря о том, что будущее Европы принадлежит России, Достоевский, как пишет Масарик, исходит не столько из культурных, сколько из геополитических посылок. Географическое положение России, мощь государства и численность нации становятся для него важнейшими аргументами в пользу «избранничества» русского народа. А потому русская идея у него нередко оборачивается апологетикой самодержавной власти и «всечеловек Достоевского – если вглядеться в него попристальнее – по существу предстает как шовинист». Прославляя действия царизма на Балканах (так, что даже последняя запись в дневнике сделана во славу генерала М. Скобелева), Достоевский не хотел видеть, что эта политика, движимая имперскими амбициями, зачастую основана на пренебрежении человеческими жизнями, она не имеет других духовных и моральных опор кроме храбрости лучших русских солдат. «Я понимаю любовь Достоевского к русской земле, я понимаю любовь к прочной земле под ногами… Однако эти факторы почвы и обычая никоим образом не должны навязываться в качестве идеи, русской идеи»; «Русский мессианизм не принес добрых плодов России».

Изучая прозу и публицистику Ф. Достоевского, Масарик пытался проследить связь почвеннических идей как с православной духовной традицией, так и с русским национальным характером. По собственному откровенному признанию, сделанному в беседе с Чапеком, всю жизнь своим «англосаксонством» и американофильством он изживал в себе славянское анархическое начало. «Достоевский, – говорил в этой связи Масарик Чапеку, – меня занимал даже негативно, я должен был сопротивляться русскому – и славянскому вообще – духу анархии, который он, несмотря на свое обращение к православию, так и не преодолел. Своей двойственностью он стал отцом русского иезуитства». Вопреки настойчивому стремлению к обретению веры Достоевский, в трактовке Масарика, «был атеистом; он сам однажды сказал русским нигилистам: «Это вы мне будете рассказывать, что такое атеизм?» Но он стремился быть православным; стремился «изолгаться до правды». Пустое дело: никто не может вернуться к вере, если она утрачена – он может принять любую иную, но ту, которую потерял, ему уже не найти. Поэтому в этом искусственном православии Достоевского я ощущал нечто, похожее на иезуитство. Это не давало мне покоя: мне хотелось познакомиться с Россией и православием поближе».

В Россию Масарик впервые приехал в 1887 г., затем через год. Он побывал в Петербурге, Москве, Киеве, Одессе, посетил знаменитую лавру в Сергиевом Посаде. «Мне хотелось видеть те улицы и вообще те места, которые я так хорошо знал по романам Достоевского, Толстого и других писателей», – отмечал он позже. Знакомство с филологами-славистами произвело на него довольно-таки удручающее впечатление. Один их них, В. Ламанский, ему прямо сказал, что «русских интересуют только православные славяне, из других – более всего словаки, поскольку они так же наивны, как и русский Божий люд. Нас, чехов, как либералов и западников – они могли бы послать к чёрту». В целом из своих первых поездок Масарик вынес, как он позже признавался Чапеку, примерно те же впечатления, что за полвека до него его соотечественник Карел Гавличек-Боровский: «любовь к русскому народу и неприятие официальной политики и признанной властями интеллигенции». И естественную неприязнь с его стороны всегда вызывали довольно немногочисленные апологеты царского самодержавия и панславистских идей в чешских политических кругах: «наших крикливых архиславистов, которые даже не потрудились выучить азбуку, я просто не признавал».

1880-90-е годы, когда Масарик усиленно занимался изучением русской культуры, были временем, когда в Чехии «города и городишки пробуждались от провинциальной дремоты. Новые люди вторгались в жизнь, засучив рукава»; все «разбредалось и переплеталось; ну да, это была эпоха, когда распахивали окна в мир и открывали дороги в мир, но и искали самих себя». «Брожение умов тогда наблюдалось и в литературе. К нам потоком пошли произведения иностранных авторов; французов, от Золя до символистов, и северных; особенно сильное впечатление производил Ибсен… На общество вдруг обрушилось множество новых впечатлений и критериев», – вспоминал Масарик, беседуя с Чапеком.

Едва ли не самая мощная струя в этом потоке направлялась из России. Как свидетельствует Масарик, «русская литература, особенно Толстой и Достоевский, уже обретали авторитет и влияние» во всем мире.

Осознавая мировое значение Толстого, пражский профессор философии решил лично познакомиться с одним из властителей дум молодых поколений не только русской, но – шире – европейской интеллигенции. «Первый раз я навестил его в Москве, в его дворце (Речь идет об усадьбе в Хамовниках – А.С.). Как сейчас помню, он почти с гордостью показывал мне свой рабочий кабинет: деревянный деревенский потолок, до которого можно дотянуться рукой, однако потолок этот специально вделан в высокую господскую комнату. В этой деревенской избе – письменный стол с удобным кожаным креслом и диваном – для деревенской избы это, конечно, никак не годилось». Ходил Толстой «в подпоясанной мужицкой рубахе и сапогах, которые сшил сам; разумеется, очень плохо они были сшиты. К чаю он пригласил меня в господские покои – сплошь красный бархат, по обычаю аристократических домов». «И в графской столовой он употреблял только простую деревенскую пищу, но эта самая мужицкая каша изготовлялась на чистой графской кухне, и графиня часто пододвигала к нему блюдце со сладким вареньем (Толстой любил сладости), которое он, как бы не замечая, поедал. Чай он пил по-мужицки, цедил через кусочек сахара, но чай-то заваривался тонкий, первосортный». Уже при первом посещении Масарику бросилось, таким образом, в глаза, что своего идеала опрощения Толстой не достиг, да впрочем, и не мог достичь, ибо поставил перед собой не только невыполнимую, но и сомнительную цель. После трапезы хозяин повел гостя в приусадебный парк, где разговор зашел на философские темы. Говорили о Шопенгауэре, «которого Лев Николаевич понимал плохо; посреди разговора он остановился как мужик на меже и предложил мне быть его последователем – мне это показалось фальшивым, искусственно-примитивным, неестественным».

Во время своих трех посещений России (1887, 1888, 1910) Масарику неоднократно довелось побывать и в Ясной Поляне, где в последний его приезд земляк философа доктор Маковицкий смотрел своему хозяину в рот и записывал огрызком карандаша каждую произнесенную сентенцию. «Перед деревней мостик был настолько шаток, что лошади могли сломать ноги; пришлось объезжать. Около пополудни я подъехал к усадьбе; мне сказали, что Лев Николаевич еще почивает, потому что всю ночь вел дебаты с гостями. Тогда я пошел посмотреть деревню; она была грязна и убога».

Непоследовательность и даже некоторая показушность толстовского аскетизма, как и явная искусственность теории «опрощения» резко контрастировали с художественным гением Толстого, умением постичь глубины человеческого духа. Особенно чуждыми показались прагматической натуре позитивиста Масарика представления Л. Толстого о мужицком достоинстве, лишь уводящие в сторону от решения больных социальных проблем. «Толстой сам сказал мне, что пил из стакана сифилитика, чтобы не обнаружить брезгливость и тем не унизить его; об этом он подумал, а вот уберечь своих крестьян от заразы – об этом – нет». Я доказывал Толстому, продолжает Масарик, что «сифилитик, у которого не хватает порядочности и такта, чтобы не подвергать своих ближних опасности заразиться, нуждается в поучении и в выговоре, и не из-за нелюбви к нему, а в интересах ближних. В разговорах об эгоизме и альтруизме я отчетливее всего вспоминаю, как Толстого задело мое утверждение, что между этими двумя понятиями нет такого противопоставления, какое им обычно приписывается». Несколько измененная, небезынтересная версия беседы Масарика и Толстого приводится в книге русского эмигранта Д. Мейснера, не отославшего при этом к конкретному тексту Масарика: «Вот вы, Лев Николаевич, сапоги шьете, а у вас в деревне крестьяне от сифилиса гниют, лечить их надо». – «Зачем лечить, – ответил ему, согласно воспоминаниям Масарика, Толстой, их надо не лечить, а отучить развратничать, тогда и сифилиса не будет. А зачем развратника лечить? Он вылечится и опять заболеет».

Между тем, и в Москве, и в Ясной Поляне Масарик смог воочию убедиться, сколь притягательными были для многих молодых современников идеи и сама личность Толстого. «К Толстому обращались люди из всех уголков России и искали у него совета и облегчения во многих мучивших их вопросах… В доме Толстого всегда была обстановка как в некоем религиозно-этическом парламенте. Казалось, что человека вынуждают вслух исповедоваться себе самому, – такое у меня было ощущение. Постоянно общаясь с самыми разными людьми, он усвоил необычайно живую манеру подхода к каждому и буквально каждого искушал исповедоваться… В его присутствии вас охватывало ощущение, что честная жизнь – это постоянная исповедь, что исповедь нужна всегда». Все же для многих последователей Толстого на первый план выходили не его неустанные этические искания, а чисто внешняя сторона поведения, образ жизни мужиковствующего графа, ходящего в крестьянской рубахе и пашущего землю. Общение с некоторыми из них не вызвало в Масарике ничего, кроме чувства гадливости. Один из последователей, сын известного художника Николая Ге, например, «опростился настолько, что издалека пришел к Толстому пешком, потому что железная дорога, мол, не для мужиков. На нем было столько вшей, что его пришлось тут же вымыть и отчистить щеткой». Такие люди, как правило, быстро порывали с толстовством.

Одна из встреч Масарика с Толстым привела к такому ожесточенному спору, что и многие годы спустя, в беседах с Чапеком, он не мог отрешиться от прежнего эмоционального запала. Не нужно чистоту и лоск отождествлять с душевным развратом, а бедность и грязь смешивать с природным аскетизмом, а тем более выдавать их за достоинство и заслугу, говорил он, лучше подумать о том, как хотя бы в чем-то малом улучшить положение неимущих. «Простота, опрощение, опроститься! Господи Боже! Проблемы города и деревни невозможно разрешить сентиментальной моралью и объявлением крестьянина и деревни образцом всего… Шить себе сапоги, ходить пешком вместо того, чтобы ездить поездом – ведь это лишь пустая трата времени; ведь за это время можно было бы сделать множество куда более полезных вещей!».

Последовательного демократа и гуманиста Масарика не убедила и философия непротивления злу насилием. Ей он противопоставил свою философию. «Мой тезис выглядел приблизительно так: если кто-нибудь нападает, чтобы убить меня, я буду защищаться, если же нельзя будет помочь себе иначе – я убью насильника; если уж кто-то из двух должен быть убит, то пусть будет убит тот, кто злоумышляет убийство». А вообще же, говорил он Толстому, а позже Чапеку, речь должна идти не только о сопротивлении насилию, но о борьбе против всяческого зла по всем линиям. После смерти Толстого в работе, ему посвященной, Масарик также не мог не воспроизвести суть своих споров с Толстым: «Я стоял за то, что гуманность не запрещает защищаться, в крайнем случае и с помощью оружия, но что обязанность защищающегося – ограничиваться обороной и не творить новых насилий. Гуманность не терпит мести. Я согласился и с тем, что очень непросто поступать согласно данному правилу, но что оно более верно, чем непротивление Толстого».

«Словом, мы не смогли договориться, – резюмировал будущий президент Чехословакии итоги последней своей поездки в Ясную Поляну, за несколько месяцев до кончины Толстого. – Графиня (Софья Андреевна Толстая – А.С.) была разумная женщина, она с грустью наблюдала, как неразумно Толстой готов все раздать; горевала о судьбе своих детей. Ничего не могу с собой поделать, но в этой семейной распре я скорее держал ее сторону». В ноябре 1910 г. в некрологе Л.Н. Толстому, опубликованном в пражском журнале «Час», Масарик писал о графине С.А. Толстой: «Несправедливо обвинять ее в том, что она не понимала Толстого. Да, не понимала. Но ведь Толстой сам выбрал ее в подруги жизни. Во время моих двух первых посещений мы много говорили об этом и очень откровенно».

Посетив Ясную Поляну в конце марта 1910 г., 60-летний Масарик, по собственному признанию, ощущал, что видится с 82-летним Толстым в последний раз. В ноябре того же года он получил известие о его смерти. «Россия обеднела. Ушел из жизни Великий человек, ставший признанным моральным авторитетом», – так пражский профессор выразил свое отношение к усопшему. В скупом сообщении об обстоятельствах смерти графа была заключена, писал он далее в некрологе,

«вся душевная драма Толстого: в стремлении опроститься по заветам своего учителя Руссо он едет, подобно мужику, в третьем классе, но ведь у мужика нет своего лейб-медика и у его смертного одра не собирается консилиум мировых светил. А как долго сражался Толстой с медициной, чтобы в конце концов признать ее благодетельность!» Толстой бежал не от своей семьи и не от своего окружения, не всегда понимавшего его. Прежде всего он был движим поиском истины, и в этом смысле, как полагал Масарик, его смерть явилась логическим завершением всей его жизни. Толстой буквально физически ощущал ложь и страдал от нее, отсюда проистекал его конфликт с официальной православной церковью, увидевшей ересь в его стремлении к очищению религии от всего, что не соответствовало его представлениям о нравственности и правде. Толстой, считает Масарик, вышел победителем в этом конфликте: церковь своим отлучением бесконечно возвысила его в глазах многих современников, доверявших Толстому наиболее интимные свои переживания («В долгих и частых беседах с Толстым мы обсуждали все проблемы жизни и самые интимные загадки души и сердца», – скажет Масарик о себе). При этом в своих нравственных исканиях Толстой не переставал оставаться художником даже тогда, когда проповедовал идеи об изначальном аморализме художественного творчества. Нет никакого противоречия между этикой Толстого и его искусством, пронизанным духом правды, ставшим квинтэссенцией русского реализма – к такому выводу пришел Масарик в одной из своих лекций о Толстом. Традиция реализма в русской литературе помогала будущему чехословацкому президенту изживать любые проявления утопизма и мифологизма в собственном мышлении, формироваться как политику последовательно реалистического склада. «Я вынужден постоянно держать себя в узде; когда я призывал к реализму, к научному методу, я тем самым превозмогал в себе свой собственный романтизм и старался сам себя научить строгой дисциплине мысли. В реальной жизни я заставляю себя быть реалистом, сознательно и неуклонно», – признавался Масарик Чапеку в 1920-е годы.

Масарик, как и Толстой, всю жизнь боровшийся за нравственное очищение религии и во времена австро-венгерского дуализма неоднократно вступавший в конфликт с австрийской католической церковью, лучше многих других мог понять Толстого в его духовных устремлениях, даже если и не принимал отдельных сторон его учения. «Я испытывал к Толстому чувство глубокой дружбы и любил его, очень любил, хотя и во многом с ним не соглашался. Конечно, проще дружить с людьми, с которыми можно быть заодно. Мне жизнь дала иные уроки, чем ему. Я очень много размышлял о его понимании жизни и в 1887 году даже поставил практический опыт: будучи в России, попытался жить по-толстовски, чтобы посмотреть, не изменит ли практика мои взгляды. Не изменила», – писал он. Для Масарика была неприемлема уже одна из фундаментальных посылок учения Толстого – о враждебности прогресса человеческой нравственности. «В культуре и цивилизации много сомнительного, но нельзя же поэтому отбрасывать ее целиком», тем более в России, где вражда властей к просвещению как мало в какой другой стране, по его мнению, мешает улучшению человеческого бытия.

Л.Н. Толстой питал к Масарику ответное уважение. Отзывы о «нравственно чутком пражском ученом», «сердечном и способном человеке», который «очень хорошо и думает, и понимает также», то и дело встречаются в его переписке. В яснополянской библиотеке хранятся книги Масарика с пометами Толстого: «Самоубийство как общественное массовое явление современной цивилизации», «Философские и социологические основания марксизма». Всех чехов и словаков, посещавших Хамовники и Ясную Поляну, Толстой распрашивал о Масарике, следил за его новыми работами, не очень одобряя увлечение политикой, депутатство в австрийском парламенте. По просьбе чешских друзей Масарика великий русский писатель незадолго до смерти откликнулся на 60-летие пражского философа. Кроме «общего всем людям, знающим Масарика, чувства уважения к его искренней, твердой, горячей и самой разнообразной, общественной и ученой деятельности» Толстой выразил еще и свое собственное чувство «благодарности ему за его доброе отношение ко мне, а также за многие сообщенные им мне в свое время важные для меня сведения». Главное же, писал Толстой, что юбилей Масарика дал ему случай выразить «чувства искренней любви к нему как к человеку». Но особенно дорогого стоит, пожалуй, следующий отзыв Толстого о Масарике, высказанный одному из собеседников после встречи с чешским философом в марте 1910 г.: «именно такого критика мне нужно было».

Надо сказать, что позиция Толстого контрастировала с довольно настороженным отношением к Масарику в официальных и неославистских кругах царской России. В дипломатических донесениях из Австро-Венгрии в канун первой мировой войны Масарик нередко представал как деятель антирусской, сугубо прозападной ориентации, успевший «в качестве профессора воспитать в плеяде университетской молодежи отчужденность к России и презрение к ее отсталому, по его мнению, государственному строю». Отношение к нему как к «изменнику славянскому делу», «отщепенцу славянского чувства и всеславянской идеи», ведущему не менее вредную антироссийскую агитацию, чем некоторые круги отечественной революционной эмиграции, сохранялось к нему даже в годы войны, когда Масарик, стремившийся сделать чешское национальное движение надежным союзником Антанты, был заочно приговорен режимом Габсбургов к смертной казни. По мнению представителей официального Петербурга, Масарик, оказавшись у власти в Чехии в случае возможного падения Австро-Венгерской монархии, явился бы «властным насадителем в своей стране крайне западнических идей», сторонником полного отчуждения чехов от славянского мира. Фундаментальная работа Масарика «Россия и Европа» (первое, немецкое издание – 1913 г., к 300-летию дома Романовых) была запрещена в России в момент выхода из-за явно критического отношения ее автора к режиму Николая II; первый том ее российского издания вышел только в 2000 г. Сам Масарик в беседе 1920-х годов с Чапеком был откровенен, вспоминая предшествующее десятилетие: «От царской России я не в нравственном, ни в военном плане многого не ожидал». В то же время чешский философ неизменно подчеркивал, что его книга ни в коей мере не направлена против России, более того, он считал, что именно новой, демократической России как неотъемлемой и основной части славянского целого должна принадлежать инициатива в делах общеславянских – в том, чтобы вдохнуть свежие силы во всеславянскую идею. При этом для Масарика славянская взаимность была лишь шагом на пути к достижению общности более высокого порядка. «Я не недооцениваю эмоциональную значимость идеи славянской взаимности; однако расцениваю ее как ступень ко взаимности более широкой и самой широкой. Уже Коллар [идеолог славянской взаимности, священник-словак, долгие годы служивший настоятелем словацкого храма в венгерском Пеште – А.С.] наряду с идеей славянской взаимности выдвигал также и идею взаимности с народами неславянскими», – говорил он Чапеку. «Я люблю Россию не меньше наших славянофилов, – подчеркивал Масарик, – …но любовь не может и не должна усыплять разум».

Задавшись целью написать историософскую работу об отношениях России и Европы, Масарик, по собственному признанию, «истерзался, думая и передумывая русские вопросы». В итоге многолетних размышлений он приходил к выводу, что можно говорить как о европеизации России, так и о русификации Европы «не только в плане постоянно увеличивающегося с восемнадцатого века политического влияния России на Европу, но и в отношении заинтересованного восприятия Европой русской литературы, которая способствовала вовлечению читающих во внутренние проблемы этой страны. Мы помним, как прославляли Россию Вольтер и Гердер; сегодня к ним можно причислить Ницше, Метерлинка, а также многих других, тех, кто воспринял русские идеи и идеалы». Россия, по мнению Масарика, принадлежит Европе, хотя и обладает значительным своеобразием, обусловленным православной духовной традицией, византийским культурным влиянием и т.д. Вопрос о соотношении в российской культуре нового времени исконного (православно-византийского) начала и западных влияний он пытается разрешить на основе конкретно-исторического подхода, прослеживая развитие русской философии и литературы в общеевропейском контексте на протяжении последних двух веков, но главным образом XIX в. и современной ему России. По мнению Масарика, огромные размеры и исключительная социальная разнородность России делают ее уменьшенным подобием всего мира, а потому решение европейских проблем четче видится при обращении к российским аналогам.

Если официальная Россия не приняла работы Масарика, то в кругах либеральной интеллигенции отношение к ним, напротив, было почтительным. Видный философ Э. Радлов, чья обширная переписка с Масариком, хранящаяся в отделе рукописей Пушкинского Дома в Петербурге и в других собраниях, еще ждет своей полной публикации, писал, что в книге «Россия и Европа» дана «наиболее полная характеристика русской философии из всех до настоящего времени имеющихся». Главным источником понимания России была для Масарика все же, пожалуй, не русская философия, прекрасно им изученная, но художественная литература, причем отнюдь не только творчество Толстого и Достоевского. «Из русских мне дороги Пушкин, Гоголь, Гончаров; Толстой в моем представлении – великий художник, хотя я с ним спорил, не соглашаясь с его воззрениями», – писал чешский философ. Интересна характеристика Масариком И.С. Тургенева, названного им выразителем идей либерального «гамлетизма»: «Он бы и рад был напомнить молодежи об осторожности, но слишком восхищался смелой террористкой». Любопытны также его размышления в связи с романом Н. Чернышевского «Что делать?» в книге «Россия и Европа»: общество должно быть устроено так, чтобы не требовались жертвы – пока люди будут охотно приносить жертвы, их будут использовать в своих целях эгоисты, а требовать жертв у людей редко бывает право. В числе крупных современных европейских писателей Масарик называл М. Горького, с которым лично был знаком. Считая моральное совершенствование людей одним из главных факторов общественного прогресса, чешский философ проявлял последовательный интерес к русской литературе, уделявшей особое внимание именно этической проблематике. При этом русская литература была лишь одной из составляющих в широком потоке культурных влияний, предопределявших духовную эволюцию Масарика, предпринимавшиеся им попытки создать подлинно национальную чешскую философию. «Я пытался создать органичный и оценивающий синтез и, думаю, все эти влияния сумел вполне гармонизировать с точки зрения нашей национальности. Решающее, формирующее влияние, думаю, оказывали на меня не поэты и философы, но жизнь, жизнь моя собственная и наша общая», – признал Масарик в диалоге с К. Чапеком.

Вера Масарика в силу художественного слова проявилась в известном его изречении о том, что в свое время один Джордж Гордон Байрон сделал для политической эмансипации целых народов больше, чем сотня тайных обществ. Став первым президентом молодого Чехословацкого государства, Масарик уделял немалое внимание не только проблемам культурного строительства, созданию современной инфраструктры культуры, но и непосредственному общению с творческой интеллигенцией. При этом он как мало кто другой был способен отрешиться от политических пристрастий. Об этом свидетельствуют, в частности, мемуары поэта В. Незвала.

Однажды в 1926 г. К. Чапек пригласил В. Незвала (не только талантливого поэта, но и убежденного коммуниста) на прием в пражский Град, заметив при этом, что у него в этот день будет «кое-кто». Этим «кое-кем» неожиданно оказался сам президент республики. «Вероятно потому, что среди гостей были мы с Ванчурой (В. Ванчура – известный писатель и кинорежиссер левой ориентации – А.С.), разговор все время вертелся вокруг идей коммунизма. Масарик сказал, что он готов выделить для коммунистов участок земли в Закарпатье, чтобы они могли поставить там свой «эксперимент». Я возразил довольно неучтиво, что коммунизм – не предмет для экспериментирования, что его идеи способны сами проложить себе путь в борьбе. Не знаю, не пожалел ли Карел Чапек, что пригласил меня, но и после ухода президента он обращался со мной очень вежливо и сердечно. Т.Г. Масарик, видимо, тоже не обиделся, потому что продолжал беседовать со мной, расспрашивал об условиях, в которых жил Иржи Волькер (талантливый молодой поэт, скончавшийся в 1924 г. – А.С.)… Потом по Праге ходили анекдоты о том, как Незвал поссорился с паном президентом».

Отклик Незвала весьма симптоматичен. Ведь в отличие от подавляющего большинства европейских государств, и в том числе близких соседей Чехословакии, в этой стране на протяжении всего межвоенного периода, вплоть до краха Чехословацкой республики в 1938 г., существовала довольно вольная политическая и духовная атмосфера, позволявшая и спорить с президентом, и критиковать его. Кстати, этим многие пользовались, ведь отношение к Масарику в чешских и словацких политических кругах, а особенно среди интеллектуалов было неоднозначным. Кого-то он раздражал эклектизмом своих философских построений, других – любовью к морализаторству, третьих – нарциссизмом: «одна из его характерных черт – склонность к самолюбованию: умеет слушать только себя, как тетерев на току» – такова была весьма язвительная оценка Масарика в мемуарах одного видного чешского поэта, учившегося у него в Пражском университете. Особо следует сказать о словацких политиках, в подавляющем большинстве своем не разделявших идеи единой чехословацкой нации и резонно упрекавших президента в недооценке словацкой специфики. Когда на руинах разрушенного детища Масарика, первой Чехословацкой республики, образовалась «независимая» Словакия с клирофашистским режимом Тисо, фактически гитлеровский протекторат, чешским политикам, ученикам и продолжателям дела Масарика, пришлось извлечь горькие уроки из собственной неготовности хоть немного поступиться своим «прагоцентризмом» в пользу словаков, уже далеко продвинувшихся по пути национальной эмансипации. Как бы то ни было, искреннее уважение не только к творцу чехословацкой государственности, но и к последовательному демократу проявляли и оппоненты Масарика.

В беседах с К. Чапеком отражена забота престарелого президента о судьбах чехословацкой культуры, ее международном признании. «У наших молодых, – говорил он, – я ощущаю непреодолимую тягу и стремление достичь мирового уровня. Перед войной и сразу же после нее наши духовные силы целиком поглощала политика; нас тяготила и наша нищета – чешский писатель не мог жить литературным трудом. Самостоятельность, республиканский строй позволят раскрепостить нашу духовную жизнь, это будет способствовать и уже способствует совершенству нашей литературы, – об этом свидетельствует интерес к ней и вообще к нашему искусству со стороны иностранцев». «Я и по сей день не утверждаю-, что создание самостоятельного государства было исполнением нашей культурной миссии; нет, мы должны способствовать возведению Civitas dei» (Града божьего) – таково было кредо одного из великих европейских политиков и гуманистов первой половины XX века, 80-летие со дня смерти которого пришлось на 14 сентября текущего, 2017 года.

Не скрывая своего отрицательного отношения к большевизму, Масарик воспринимался в 1920-е годы советским режимом как злейший враг, тем более что с его именем ассоциировались и столкновения чехословацкого легиона с Красной Армией в Сибири времен гражданской войны, и крупномасштабная акция помощи белоэмигрантам. О «Русской акции» Масарика надо сказать особо. Когда экономическое положение страны позволило это сделать, правительство начало выделять средства на систему русских учебных заведений для эмигрантов из России (вплоть до высшей школы). Речь шла, собственно, как это виделось и Масариком, о посильной помощи малого государства в деле подготовки новой российской либеральной элиты, в которой видели будущего партнера демократической Чехословакии. Ведь падение большевиков считали неминуемым. Конец «Русской акции» Масарика положил лишь невиданный экономический кризис, разразившийся в 1929 г.

Официальное отношение в СССР к Масарику изменилось лишь в середине 1930-х гг. вследствие произошедшего советско-чехословацкого сближения на антигитлеровской платформе. Редактируемые пока еще Н.И. Бухариным «Известия» 20 декабря 1935 г. назвали Масарика (к этому времени уже передавшего свои президентские полномочия Э. Бенешу) «последним из могикан подлинных буржуазных демократов, почти анахронистическим явлением в нынешнем буржуазном мире, с его кризисом демократии и исканиями фашистских новшеств». Считая реальный капитализм злом, он искренне, по мнению газеты, стремился его исправить. Интересно, что позиция большевистского органа печати перекликалась с мнением либерала П.Н. Милюкова, министра иностранных дел во временном демократическом правительстве 1917 г. В сентябре 1937 г. на траурном собрании русской эмиграции в Праге по случаю кончины первого чехословацкого президента Милюков, лично знавший Масарика не одно десятилетие, произнес блестящую речь. «В этой гармонически-созданной, глубоко цельной и нетронутой натуре, – говорил он, – не хватало способности непосредственного восприятия зла. Борьба со злом, вопреки Толстому, составляла, конечно, задачу всей его жизни. Но внутреннее влечение к злу в каком бы то ни было виде его здоровой в корне природе недоступно и непонятно. По поводу последней книги Конрада Хайдена о Гитлере, которую ему прочли перед самой смертью, он признался сыну [Яну Масарику, известному политику, министру иностранных дел Чехословакии, погибшему при загадочных обстоятельствах вскоре после коммунистического путча февраля 1948 г. – А.С.], что этого типа людей он просто не понимает. Поэтому и Достоевский в своей сложности остался для него до конца жизни мучительной загадкой. В этом заключалась его душевная чистота и «простота», если угодно, его известная «наивность»». Милюкову здесь приходил на память образ вагнеровского Парсифаля, «»святого простеца», недоступного греху, спасителя и охранителя своей духовной обители от чар соседнего злого волшебника». Разрушить эти чары великий чехословацкий гуманист оказался бессилен.

Через год после кончины первого президента начался процесс разрушения связанного с его именем государственного проекта. Мюнхенский компромисс западных демократий, чьи тогдашние лидеры, отбросив все свои принципы, решили умиротворить Гитлера, бросив в жертву ему своего демократически обустроенного союзника, стал для чешской нации настоящим шоком. Без Мюнхена-38 и связанного с ним глубокого разочарования в современных западных демократиях, предавших в Мюнхене не только чехов, но и свои идеалы, нельзя понять сложную духовную эволюцию тех выросших в годы масариковской республики чешских интеллектуалов поколения 1940-х годов, которые в 1948 г. всецело и искренне поддержали коммунистический путч и только после нового горького опыта и новых разочарований пришли в 1960-е годы к идеалам «Пражской весны», вскоре раздавленной танками. Об этом писали в своих мемуарах З. Млынарж, Ч. Цисарж, другие выдающиеся деятели чехословацкого реформ-коммунизма, знаменосцы идеи «социализма с человеческим лицом». Впрочем, краху масариковского проекта (об этом тоже нельзя забывать) способствовали и его структурные изъяны, которыми в принципе не мог не обладать плод весьма несовершенной Версальской системы международных отношений. Три миллиона компактно проживавших судетских немцев так и не смогли интегрироваться в Чехословакию, став мощнейшим центробежным фактором. Аналогично было и с венграми. Чехи имеют все основания утверждать, писал вскоре после окончания второй мировой войны выдающийся венгерский политический мыслитель Иштван Бибо, что положение 3 млн немцев и 700 тыс. венгров в межвоенном 15-миллионном чехословацком государстве никак нельзя было назвать невыносимым. Но хотя у них и не было оснований жаловаться на дискриминацию, «нелепым был сам факт пребывания» столь большого их числа «в составе страны чехов и словаков, обретших друг друга на основе славянского братства». Что называется, не в бровь, а в глаз. По мере кризиса Версальской системы структурные изъяны масариковского госпроекта обозначались все более отчетливо. И сам основатель новейшей чехословацкой государственности не стоял на месте, искал способы сохранения своего детища, пусть ценой далеко идущих компромиссов. После прихода Гитлера к власти обеспокоенный Масарик, до тех пор всегда скептически относившийся к любым дунайским федеративным проектам, пригласил к себе, по некоторым сведениям, австрийского посла и сам завел с ним разговор о будущей Дунайской федерации. Впрочем, «версальский догматизм» отцов чехословацкой государственности (особенно любимого ученика Масарика Эдуарда Бенеша), делавших слишком большую ставку на несовершенную систему границ, установленную в Париже в 1919-1920 гг., так и не был преодолен, что лишь добавило трагизма событиям конца 1930-х годов.

Русская литература воздала дань уважения своему внимательному читателю и интерпретатору. Когда первая Чехословацкая республика пала под натиском превосходящих сил гитлеровской Германии, Марина Цветаева (не один год прожившая в Чехословакии) посвятила ей целый ряд пронзительных стихотворений. «Два десятилетья (Да и то не целых!), Как нигде на свете, Думалось и пелось», – с горечью писала она об этой стране в ноябре 1938 г. под свежим впечатлением событий, трагических для Чехословакии.

В отличие от подавляющего большинства философов Томаш Гарриг Масарик, достойный оппонент Льва Толстого, всю жизнь питавший к нему огромное уважение, получил стечением жизненных обстоятельств счастливую возможность для практической реализации своего социального идеала. Востребованный нацией на крутом повороте ее исторического развития, он внес огромный вклад в создание одной из наиболее совершенных демократий межвоенной Европы, позитивного опыта которой нисколько не перечеркивают ни ее неизбежные, обусловленные временем изъяны и ограниченности, ни тем более ее печальная концовка, произошедшая не по вине самой Чехословакии.