Илл.: Диего Ривера.Человек на перепутье, с надеждой смотрящий в будущее. 1934 г.

О НАШЕМ АВТОРЕ: А.С.Стыкалин работает ведущим научным сотрудником Института славяноведения РАН и заместителем главного редактора журнала «Славяноведение».

В круге интересов Александра Сергеевича находятся внешняя политика СССР и международные отношения в странах Восточной Европы в новейшее время, новая и новейшая история Венгрии, культурные связи России со странами Дунайско-Карпатского региона в XIX-XX вв.

Почему великий философ-марксист, едва не сгинувший на Лубянке, оказался опасен для сегодняшних евроскептиков

Начиная с весны прошлого года из Будапешта все чаще приходили вести сначала о планах закрытия архива Дьердя Лукача, а затем и о предполагаемом снесении ему памятника. Это заставляет еще раз задуматься над судьбой творческого наследия одного из самых крупных философов-марксистов XX в., и о том, почему его имя оказалось неугодным правительству консерватора и евроскептика Виктора Орбана. Стремление нынешнего венгерского премьера осуществить в стране своего рода культурную революцию под знаменем консервативного национализма не случайно. Столь же симптоматичны и планы возведения на месте снесенного памятника марксисту-ревизионисту Лукачу монумента Балинту Хоману, историку межвоенной эпохи и политику крайне правому по своим убеждениям. Правда, в конце концов под влиянием общественного мнения восторжествовал компромиссный проект – городское собрание венгерской столицы, отказавшись от слишком скандальной затеи с памятником Хоману, постановило установить на этом месте новый (далеко не первый в стране) памятник королю Иштвану, основателю средневековой венгерской христианской государственности.

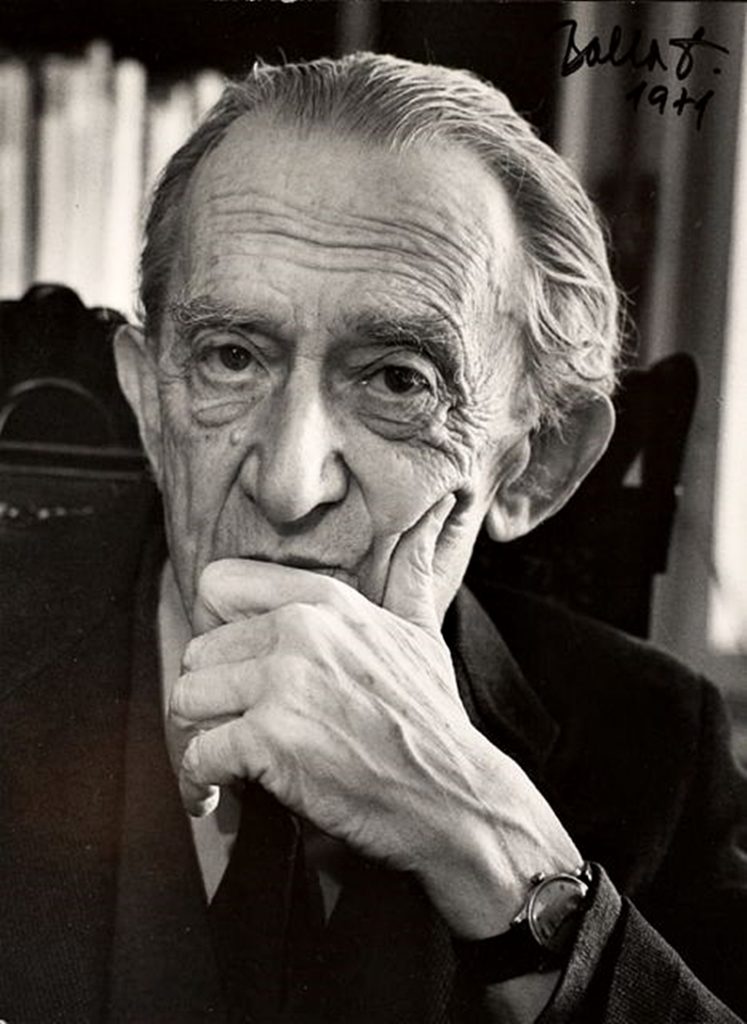

Дьердь Лукач (1885 – 1971), сын богатейшего будапештского банкира, по матери также имевший родственников в среде буржуазной элиты Вены, проделал в своей жизни удивительную, во многом беспрецедентную духовную эволюцию. Автор написанных по-немецки в юношеские годы изысканных эссе, известных рафинированному читателю не только в Австро-Венгрии, но и в Германии (да и в России, где журнал «Логос» опубликовал в 1912 г. одно из них – «Метафизику трагедии»), с началом первой мировой войны вступает в смертельную схватку с миром «абсолютной греховности». Сначала он ищет спасение в романах Достоевского, написав признанный литературоведческий шедевр «Теория романа», с которым соотносил некоторые свои идеи внимательно читавший его в 1920-е годы Михаил Бахтин.

К тому времени, впрочем, Лукач становится марксистом. Он разочаровывается в этой книге и на какое-то время даже меняет амплуа кабинетного мыслителя на стезю профессионального революционера, вполне достойную пера мастеров авантюрного романа.

После падения Габсбургов осенью 1918 г. Лукач примыкает к компартии, руководит культурной политикой венгерской коммунистической диктатуры 1919 г., установившейся на 133 дня в центре Европы как продолжение (неудавшееся) российского большевистского эксперимента и первое (по сути единственное) детище начавшейся мировой революции, вскоре остановленной. После падения диктатуры три месяца скрывается от полиции, бежит в Вену, тогда как дома заочно приговаривается правым режимом Хорти к смертной казни. В Вене участвует в работе коминтерновских структур, в конце 1920-х годов на три месяца нелегально возвращается в Будапешт, где направляет работу подпольной компартии в соответствии с установками московского центра. Работы, в которых содержится этическое обоснование его политического выбора, получили не меньшую известность в кругах философов, чем незаконченная гейдельбергская «Эстетика», академический труд, писавшийся Лукачем по требованию учителя, знаменитого Макса Вебера в одном из лучших немецких университетов – не дописав, Лукач положил его на хранение в сейф гейдельбергского банка (по символическому совпадению это произошло 7 ноября 1917 г., ознаменовав собой начало новой жизни философа в совершенно новую эпоху). Из этого сейфа, уже после смерти Лукача работу извлекли в 1970-е годы, опубликовав, его ученики во главе с Агнеш Хеллер.

Особенно знаменита среди лукачевских работ «История и классовое сознание» 1923 г., резко раскритикованная идеологами Коминтерна, но сильно повлиявшая на западный неомарксизм, Франкфуртскую школу Т.Адорно, Г. Маркузе и Э. Фромма, а в конце 1960-х годов ставшая своего рода Библией для наиболее интеллектуально продвинутых представителей движения «новых левых». Сам Лукач, не возражая против переиздания этой работы на Западе, в специально написанном для немецкого издания 1968 г. предисловии дистанцировался от своих ранних идей.

В начале 1930-х годов Лукач, к тому времени едва не исключенный из венгерской компартии «правый уклонист» – влиятельнейший литературный критик веймарской Германии, одна из центральных фигур духовной жизни страны на ее левом фланге. Начатая еще в Берлине, но законченная в Москве и опубликованная в 1948 г. на Западе работа «Молодой Гегель и проблемы капиталистического общества» стала настольной книгой для всех, кто занимается творчеством классика немецкой философии.

После прихода к власти в Германии Гитлера в 1933 г. Лукач переселяется в Москву (где жил некоторое время и раньше, занимаясь изучением рукописей молодого Маркса). Его работы по истории романа и классического реализма оказываются в центре дискуссий, своей неортодоксальной (тем более по меркам сталинской эпохи) трактовкой проблем соотношения идеологии и художественного мастерства они привлекают внимание интеллигенции и вызывают резкий отпор официозной эстетики, доходивший до жестких политических обвинений. Одна из дискуссий (вокруг книги Лукача «К истории реализма») оказалась не совсем проходной и совсем не типичной для сталинского времени по постановке проблем. Начавшись в месяцы, когда во всем мире (не в последнюю очередь в стране “победившего социализма“) отмечалось 150-летие Великой Французской революции, она вполне закономерно (хотя и довольно неожиданно) вышла на проблему Термидора – не просто конкретного контрреволюционного переворота 1794 г., а символа перерождения революционной власти. Между тем, 23 августа 1939 г. был заключен договор СССР с фашистской Германией, повлекший за собой полный отказ от антифашистской пропаганды и даже преследование тех, кто на ней настаивал. Параллели прочитывались невооруженным взглядом, ведь это событие как никакое другое могло навести современников на далеко идущие размышления о глубоком перерождении власти, легитимизированной событиями октября 1917 г., об отступлении ее от неких идеалов большевистской революции. Таким образом, за рассуждениями участников дискуссии о событиях 150-летней давности даже невооруженным глазом легко прочитывались современные аналогии, и в результате напрашивалась постановка вопроса о соотношении преемственности и разрыва между революцией 1917 г. и реалиями сегодняшнего дня. Этот крайне нежелательный поворот в ходе дискуссии не сразу был обнаружен бдительными идеологическими цензорами, что только ужесточило реакцию властей – журнал «Литературный критик», главная трибуна Лукача в московский период его творчества был закрыт в начале 1941 г. К этому добавим, что Лукач много пишет в Москве и для немецких эмигрантских изданий, довольно смело противопоставив в одной из статей конца 1930-х годов тип «народного трибуна», рожденного революцией, типу бюрократа, функционирующего от имени революции, но органически ей чуждого.

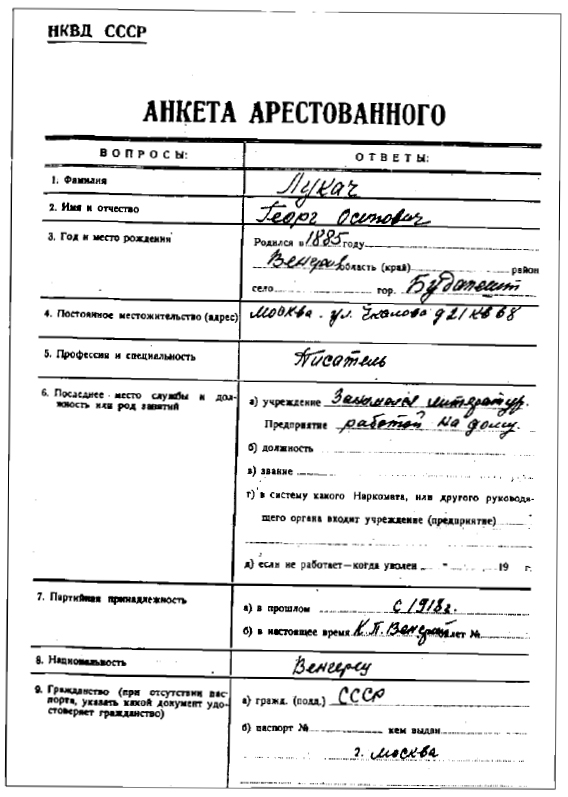

После всего этого не кажется удивительным, что Лукач не избежал в Москве ареста, проведя в 1941 г. два месяца в застенках Лубянки.

При самом первом приближении к этому драматическому событию в жизни философа у исследователя неизбежно возникает множество вопросов, навеянных знанием обстановки предвоенных лет, да и самой биографии Лукача. Было ли возбуждено сугубо индивидуальное следственное дело или же готовился суд над группой живших в СССР иностранных антифашистов, и Лукач был одним из них? Не был ли такой судебный процесс задуман еще до войны, но не успел состояться? Или же, напротив, только с нападением Германии на СССР решено было на всякий случай интернировать всех «подозрительных элементов» из кругов немецкой левой эмиграции (а Лукач только весной 1941 г. перевелся обратно из германской компартии в венгерскую, в которой состоял ранее, с 1918 по 1930 год, пока не был вынужден уйти вследствие серьезных обвинений в правом уклонизме)? А может быть, истоки «дела Лукача» надо искать совсем не здесь, и его арест летом 1941 г. явился запоздалым отзвуком острой фракционной борьбы внутри венгерской компартии в 1920-е годы, борьбы, в которой Лукач активно участвовал?

С другой стороны, не было ли более прямой связи между арестом Лукача и закрытием журнала «Литературный критик»? Ведь в той мере, в какой это было возможно при Сталине, этот журнал защищал право художника на критический подход к действительности и стал в конце концов совершенно нетерпим для партийного руководства. Почему, наконец, один из крупнейших марксистов XX века не разделил участи сотен тысяч погибших и был выпущен из заключения? Может быть, возобладал прагматический подход, которому в общем не был чужд и «отец народов»? Ведь в самом деле, Лукач пользовался международной репутацией, был известен в относительно широких кругах западной (отнюдь не только коммунистической) гуманитарной интеллигенции. Так не подумали ли о том, что венгерского философа можно использовать для установления контактов с теми, кто мог бы в условиях начавшейся войны вести на Западе пропаганду в пользу СССР? Словом, вопросов возникает очень много. И только ознакомление со следственным делом Лукача, хранящимся в архивах бывшего КГБ и долгие годы недоступным исследователям, позволило прояснить важный момент в биографии философа, отбросить не подтвердившиеся версии, реконструировать всю историю с арестом Лукача в подлинном виде.

В 1994 г. наследник Дьердя Лукача ныне покойный экономист Ференц Яношши обратился в органы ФСБ России с просьбой дать ему возможность ознакомиться с личным делом своего отчима, хранящимся в архиве Федеральной службы безопасности. Поскольку сам Яношши, человек преклонного возраста, не мог поехать в Москву, он при посредничестве директора Архива Лукача Ласло Сиклаи попросил передоверить право доступа автору этих строк и известному переводчику венгерской литературы Вячеславу Середе, людям, занимавшимся изучением наследия Лукача в московских архивах. Итогом наших изысканий явился сборник «Беседы на Лубянке», изданный в России и Венгрии, получивший отклик и в других странах. Наряду со следственным делом он включает и другие материалы, относящиеся ко времени пребывания Лукача в Москве.

Как следует из документов, «дело Лукача» имело прежде всего венгерские, а не германские корни. Формальным основанием для его возбуждения явились показания некоего Иштвана (по документам НКВД – Степана) Тимара, арестованного в 1940 г. при пересечении границы (СССР и Венгрия стали соседями в ходе территориальных ревизий первого года второй мировой войны) и обвиненного в шпионаже в пользу Венгрии. Какова была практика появления на свет подобного рода показаний, общеизвестно: их выбивали, когда в них появлялась необходимость. Иначе как объяснить, что арестованный еще летом 1940 г. Тимар признался следователям НКВД в том, что должен был установить в Москве контакт с Дьердем Лукачем, Ласло Рудашем и еще несколькими венгерскими эмигрантами, только в мае 1941 г., когда арест Рудаша и Лукача, по-видимому, был предрешен? Не очень ясно лишь, почему уже 6 июля, через считанные дни после ареста Лукача и Рудаша, т.е. в самый разгар следствия, этот важный «свидетель» был в спешном порядке приговорен к высшей мере наказания и приговор был незамедлительно приведен в исполнение. Вероятно, что к этому времени «дело Лукача» было полностью сфабриковано, и Тимар оказался попросту не нужен.

Впрочем, рациональной логики, как известно, в действиях сталинской репрессивной машины было мало, хотя основная закономерность ее работы была очевидна уже и многим современникам и выражалась она наиболее концентрированно в придуманном большевиками термине «чистка» – т.е. в избавлении от потенциально опасных или просто подозрительных «элементов». Зная биографию Лукача, можно с уверенностью сказать, что венгерский философ в сталинском государстве имел мало шансов выжить, тем более, что, как можно видеть из документов, свое дело делали и добровольные помощники НКВД, поставлявшие органам компромат. Слишком памятны были в кругу партийных и коминтерновских идеологов его теоретические «заблуждения» разных лет, участие во фракционной борьбе в венгерской компартии. Помнили среди прочего о его знаменитой книге «История и классовое сознание», которая вскоре после выхода в Берлине в 1923 г. была предана в Коминтерне анафеме как ревизионистская, так что Лукачу десятилетием позже, в период борьбы с так называемым «меньшевиствующим идеализмом» пришлось оправдываться во избежание больших неприятностей. А между тем, философ добросовестно стремился в этой книге восстановить подлинного, аутентичного Маркса, реконструировать его метод, показать связь с Гегелем, очистив при этом зерно марксистской теории от позднейших искажений и наслоений, чуждых духу самого Маркса.

Как было признано самим следствием, показания Тимара о связи Лукача с венгерской разведкой, служившие единственной уликой, носили «общий характер», были «недостаточно убедительны и недоказательны». Для предъявления серьезных обвинений этих материалов явно недоставало. Но перед следователями была поставлена задача доказать причастность Лукача к шпионской деятельности, отсутствие же убедительных улик никогда не было для следственной практики НКВД непреодолимым препятствием. Дело предстояло фабриковать исходя из фактов биографии Лукача. Буржуазное происхождение, большие связи в «старом мире», сотрудничество в некоммунистических журналах, пропаганда в разные годы позиций, в той или иной мере расходившихся с официальной партийной линией – все это должно было послужить тем исходным материалом, из которого шаг за шагом, кирпич за кирпичом выстраивалось дело о шпионаже в пользу иностранной разведки. «Напрасно вы пытаетесь выдавать себя за коммуниста, марксиста. В теории вы были идеалист, а в области практики – оппортунист, фракционер. А попросту – вы были на службе иностранных разведок – шпион», – такова железная логика рассуждений следователя, привыкшего видеть в любых отступлениях от генеральной линии, теоретических расхождениях и практических ошибках только и исключительно результат сознательной вражеской деятельности. Материалы «дела Лукача» выразительно раскрывают механизмы работы НКВД-НКГБ, показывают методы ведения следствия и фабрикации обвинений, позволяют представить и ощутить обстановку допроса во внутренней тюрьме на Лубянке.

Труднее ответить на вопрос о причинах прекращения дела Лукача. Стойкое поведение подследственного, отвергавшего на допросах все предъявленные ему обвинения, могло сыграть свою роль в его судьбе, но едва ли было единственной и даже главной причиной прекращения дела. Импульсы, как правило, исходили свыше и при отсутствии убедительных подтверждений само собой напрашивалась гипотеза о том, что только благодаря руководству венгерской компартии, нуждавшемуся в услугах Лукача для выработки программы действий в условиях войны, выдающийся философ-марксист не закончил свои дни в подвалах Лубянки, а росчерком пера всесильного Берии был восстановлен в своих гражданских правах (на санкции об освобождении Д.Лукача действительно стояла резолюция самого Л.П. Берия). Наше предположение неожиданно подтвердилось после получения доступа к воспоминаниям Матяша Ракоши, написанным после 1956 г. в Советском Союзе

По словам отставного генсека венгерской компартии, прибыв в ноябре 1940 г. в СССР после 15-летнего тюремного заключения в Венгрии, он был потрясен масштабами разгрома кадров венгерской коммунистической эмиграции, который устроили чекистские органы Сталина (с начала 30-х годов, а особенно в 1936-1938 гг., было репрессировано несколько сот венгерских эмигрантов). Впоследствии, постигнув сталинский опыт, Ракоши сам рьяно насаждал те же методы в Венгрии. Но учитывая, что СССР он не видел после 1925 г., можно поверить его словам о том, что страна показалась ему другой. Возможно, Ракоши также не сильно отступает от истины, когда пишет о своих попытках (наверно, сильно приукрашенных в мемуарах) хотя бы немного ослабить удары по кадрам венгерской партии (главным виновником репрессий он при этом, что показательно, называет Берию, а не Сталина). О деле Лукача и Рудаша, несколько ошибаясь в датах, Ракоши пишет следующее: «Непосредственно перед немецко-фашистским нападением, дней за десять до него, были арестованы Ласло Рудаш и Дьердь Лукач, двое руководящих представителей венгерской коммунистической эмиграции. Международное положение было крайне напряженным, и арест вызвал довольно большой переполох среди венгерских товарищей в Москве, посчитавших, что это означает новую волну преследований.

Родственники арестованных, естественно, обратились ко мне. Мы ломали голову: что тут можно предпринять? Пока мы пытались что-нибудь разузнать, шли дни, разразилась война и что-либо предпринять в этих условиях мне казалось немыслимым. В конце концов мне не осталось ничего другого, как вновь обратиться к Димитрову. Я сослался на то, что он лично знает арестованных, в течение долгих лет наблюдает за их работой и т.д. Дело осложнялось тем, что непосредственно перед войной Лукач ввязался в какую-то литературную дискуссию, которую официальные литературные круги объявили ошибочной, из-за чего его русские знакомые не хотели за него вступаться. (…) Тем временем я совершил непростительную ошибку, обратившись напрямую к Берии. Берия, которому я позвонил, услышав, по какому делу я хочу с ним поговорить, самым грубым образом отказал мне. «Я гляжу, вы специализируетесь на освобождении вражеских элементов!», – сказал он мне среди прочего. Наконец, Димитрову удалось доложить об этом деле Сталину. Сталин выслушал эту историю довольно мрачно и, заметив, что делает это под мое поручительство и ответственность, выполнил мою просьбу. Через несколько дней арестованных освободили, мне же один товарищ, хорошо осведомленный в чекистских делах… сказал, что даром это мне не пройдет: Берия не простит мне, что вопреки его воле я добился освобождения Рудаша и Лукача». Этим человеком, осведомленным в чекистских делах, возможно, был академик Евгений Варга, известный экономист, в прошлом нарком Венгерской советской республики 1919 г. Согласно некоторым воспоминаниям, он был иногда партнером Берии по преферансу и изредка в осторожной форме обращался к нему с просьбами о пересмотре дел осужденных венгерских политэмигрантов. В частности, после его просьбы в 1945 г. из заключения был освобожден приемный сын Лукача Ф.Яношши.

Версию об участии Димитрова в акции по освобождению Лукача из Лубянской тюрьмы косвенно подтверждают и дневниковые записи самого Г.Димитрова, опубликованные в Болгарии еще в 1997 г. Арест Лукача и Рудаша в дневнике Димитрова упоминается в записи от 12 июля 1941 г.: «Меркулов сообщил, что Лукач и Рудаш арестованы, потому что в январе 1941 г. (в действительности – в августе 1940 г. – А.С.) на границе был пойман венгерский разведчик, который заявил, что ему было поручено связаться с Лукачем и Рудашем. На суде он это подтвердил». Второй раз фамилии арестованных венгров упоминаются Димитровым в лаконичной записи от 1 августа 1941 г.: «Ракоши венг(ерское) радио, об аресте Лукача и Рудаша и т.д.». Обращался ли Димитров к Сталину с просьбой об освобождении Лукача, как об этом пишет Ракоши? Согласно опубликованному журналу записи лиц, принятых Сталиным в его рабочем кабинете в Кремле, Димитров не встречался с ним ни в июле, ни в августе 1941 г., хотя это не означает, что разговор не мог состояться в другом месте или по телефону. Более полные сведения о контактах генерального секретаря Исполкома Коминтерна со Сталиным содержит дневник Димитрова, из которого следует, что в период с 1 по 20 августа они встречались по меньшей мере три раза: 2 и 16 августа Димитров вместе со Сталиным, Молотовым, Маленковым, Берией и другими членами советского руководства пережидал налет немецкой авиации в бомбоубежище Политбюро (вероятно на станции метро “Маяковская“), а 4 августа имел разговор со Сталиным о подготовке восстания в Болгарии. Если предположить, что Димитров, как описывает Ракоши, в ходе одной из бесед действительно затронул «дело Лукача», то появление 20 августа 1941 г. постановления о прекращении следствия и в самом деле могло быть связано с вмешательством главы Коминтерна. В те недели, когда Гитлер активно наступал на Москву, Димитров в бомбоубежище просил хмуро слушавшего его Сталина дать волю этому старому «буржуазному интеллигенту», который нужен Коминтерну для разработки на должном уровне программы венгерской компартии.

В последние годы жизни Лукача вопрос о двух месяцах, проведенных на Лубянке, не раз затрагивался им в ходе бесед, однако философ не был склонен вдаваться в подробности. Даже в разговорах со своими ближайшими учениками (более откровенных) он не слишком-то охотно делился воспоминаниями о том времени. Когда он все же обращался к первым неделям после нападения Германии на СССР, то говорил прежде всего о своем везении. Молва приписывает Лукачу и такое изречение. В одной из бесед он как бы в шутку заметил: мои жилищные условия были довольно скромны и едва ли кто-то из чинов НКВД мог позариться на его две комнаты в коммунальной квартире у Курского вокзала. А потому его и можно было с легким сердцем отпустить на волю.

Столь сниженно-иронические отзывы Лукача об этом моменте своей биографии не меняют, однако, сути дела: поскольку в основе мировосприятия любого философа лежит его личный жизненный опыт, двухмесячное пребывание на Лубянке не прошло бесследно для осознания сущности левых диктатур. Но, впрочем, оно не поколебало и его приверженности марксистской традиции.

После войны, вернувшись 31 августа 1945 г. в родной Будапешт, Лукач прожил еще четверть века. Он активно участвовал в культурной жизни Венгрии, снова и снова критиковался идеологами компартии за свой «правый уклон», «буржуазно-демократические иллюзии», приверженность ценностям старой культуры. Часто выезжал в Германию, Швейцарию, Италию для участия в международных философских форумах. По справедливому замечанию своего соотечественника, французского политолога венгерского происхождения Ф. Фейте,«непримиримый враг упрощенчества, Лукач мог успешнее чем кто бы то ни было, представлять марксизм “«большого масштаба” – во всем его отличие от вульгарного марксизма – перед “декадентскими философами” Ясперсом, Мерло-Понти и Сартром».

В дни венгерской антитоталитарной революции, осенью 1956 г. Лукач – министр культуры в «ревизионистском» правительстве Имре Надя. С подавлением революции получает убежище в югославском посольстве, после выхода оттуда незаконно депортируется советскими спецслужбами в Румынию. Хотя через пять месяцев Лукач получил разрешение вернуться на родину, вопрос о его восстановлении в партии затягивается до 1967 г. В конце 1950-х годов без дежурной критики венгерского «ревизиониста» Лукача обходился редкий советский университетский учебник по эстетике и литературоведению. Повод дала опубликованная в Германии и Италии брошюра «Против неверно понятого реализма», в которой отстаивался еретический для советской эстетики тезис о социалистическом реализме как о критическом реализме современной эпохи. Несколько позже право писателя на глубоко критическое изображение современной действительности в социалистических странах Лукач отстаивал в двух своих работах о творчестве А.И. Солженицына.

Правда, венгерские коммунистические власти совершенно не препятствовали Лукачу в публикации на Западе его новых работ, в том числе итогового фолианта «Своеобразие эстетическое». В 1960-е годы скромная 3-комнатная квартира Лукача на Белградской набережной Дуная в Будапеште, напротив горы Геллерт, одного из символов города, становится не только одним из центров интеллектуальной жизни Венгрии, но и местом паломничества левых интеллектуалов со всего мира, хотевших знать его мнение по наиболее насущным проблемам современного общественного развития, интервью с Лукачем публикуются в газетах многих стран.«Белой вороной» оказался на этом фоне лишь великий француз Мишель Фуко, при посещении Будапешта демонстративно отказавшийся встретиться с «мастодонтом европейской марксистской ортодоксии». Это была своего рода манифестация, адресованная интеллектуалам мира: марксизм бесповоротно умер и разговаривать с Лукачем не о чем.

К середине 1960-х годов обозначилось расхождение позиций двух партий – КПСС и Венгерской социалистической рабочей партии – в отношении к Лукачу. Если в Венгрии творчество Лукача признается (хотя и с оговорками) частью марксистской парадигмы, то в СССР критика его «ревизионистской» эстетики, затихнув к середине 1960-х годов, сменилась многолетним замалчиванием его работ. Правда, новое поколение советских литераторов («шестидесятники», в то время в большинстве своем еще верные идее «социализма с человеческим лицом») пытается прорвать завесу молчания. Представители журнала «Новый мир» В. Лакшин, И. Виноградов и другие не только пытались установить некоторую преемственность своего направления литературно-критической мысли с определенным образом интерпретированными традициями довоенного журнала «Литературный критик», но и интересовались современным творчеством Лукача. Вполне естественно, что, посетив в середине 1960-х годов Будапешт, В. Лакшин не упустил возможности познакомиться с крупным венгерским литературоведом и философом, о чем оставил воспоминания, опубликованные в «Иностранной литературе» в 1988 г. В отделе же культуры ЦК КПСС в том же 1965 г. было принято решение не отмечать в советской прессе 80-летний юбилей Лукача. Более чем скептическая позиция философа, занятая в августе 1968 г. в связи с военным вмешательством СССР и ряда его союзников в Чехословакии, только усилила неприязнь идеологов КПСС к венгерскому философу. Осенью 1968 г. и несколько позже по поручению аппарата ЦК в гуманитарных академических институтах Москвы составлялись длинные записки о том, как в канун 100-летия со дня рождения Ленина надо реагировать на личность Лукача, которого кое-кто на Западе (включая итальянских коммунистов) называет в пику Ленину крупнейшим марксистом столетия. Публикация даже наиболее ортодоксальных марксистских трудов позднего Лукача затянулась до эпохи Горбачева, когда она стала в известном смысле холостым выстрелом – авторитет марксизма в сознании отечественной гуманитарной интеллигенции упал к тому времени почти до нулевой отметки.

Впрочем, самого Лукача возня партийных идеологов вокруг его имени мало занимала. При восстановлении в партии в 1967 г. он заметил, что воспринимает этот акт лишь как восстановление справедливости в отношении своей позиции, занятой в 1956 г., и менее всего хочет себя видеть в амплуа официозного философа.

Приход Лукача к марксизму и его вступление в венгерскую компартию в конце 1918 г. носили некоторый отпечаток экстравагантности и вызвали немалое удивление в интеллектуальных кругах Европы. От сына богатейшего будапештского банкира, философа гейдельбергской выучки (ученика Макса Вебера), европейски известного эссеиста такого поворота судьбы никто не мог ожидать. Произошло все это в силу острого неприятия Лукачем старого «греховного» мира, рассыпавшегося словно карточный домик в результате первой мировой войны. Философ в своем стремлении к расширению горизонтов собственного мировидения не боялся делать выбор и с исключительной последовательностью доводил его до логического завершения: став марксистом на определенном этапе своей духовной эволюции, он изменяет на некоторое время своему привычному амплуа кабинетного мыслителя, превращается во фронтового политкомиссара, способного отдать приказ о расстреле дезертиров, а затем и в профессионального революционера-подпольщика, преследуемого полицией.

С каким-то наслаждением и даже мазохизмом он рассчитывался с собственным прошлым, порывал со своей средой, сжигал за собой все мосты, хотя в отличие от большинства его новых единоверцев ему было чем жертвовать и было что терять. Перспективе возвращения в прежнюю накатанную жизненную колею, к старому «буржуазному» укладу, пресытившему его еще в молодости, он по чисто внутренним, далеко не всем понятным моральным мотивам предпочел любые испытания по другую сторону «исторического порога», хотя выбор иного пути был для него как ни для кого легок.

Его верности однажды сделанному выбору не поколебали ни годы сталинщины, ни собственный жизненный опыт – двухмесячное пребывание в застенках НКВД. Хотя, конечно, сознательно избранная позиция ставила Лукача перед непростой моральной дилеммой. В 30-е годы он, по свидетельству знавших его людей, хорошо понимал, что опасность дальнейшего наступления гитлеровской Германии, сам факт ее существования могут послужить своего рода легитимацией бесчеловечной политики сталинского режима. Приходилось, грубо говоря, решать, какое из зол – меньшее. Неизбежное раздвоение личности, внутренние противоречия, стремление сохранить в жерновах истории (пусть оказавшуюся утопической) идею гуманного социализма вопреки любому давлению справа и слева, вынести и спасти ее для потомков – все это придавало особый драматизм духовной эволюции марксиста Лукача в 1930-1950-е годы. Марксиста, сохранившего высокую культуру мысли – к работам Лукача неизменно проявлялся интерес далеко за пределами того политического движения, которому он отдал пять десятилетий своей жизни.

Со смертью Сталина венгерский философ, сознательно избрав позицию критики реального социализма изнутри, прилагал огромные усилия для того, чтобы реанимировать марксову идею, вдохнуть в нее свежие силы. В последние годы жизни Лукача, особенно после советской интервенции в Чехословакии в августе 1968 г., эта позиция уже все менее находила понимание европейской интеллектуальной элиты. Зная, что леваческое бунтарство чревато тоской по жестким догмам, престарелый венгерский философ отмежевался от своих «духовных детей», устраивавших в мае 1968 г. потасовки на парижских улицах под знаменем идей, близких Лукачу в начале 1920-х годов. Но по иронии судьбы ни одна из его поздних работ не имела такого влияния на умы современников и потомков, как отвергнутая автором «История и классовое сознание», без которой невозможно себе представить ни Франкфуртской школы, ни интеллектуального движения «новых левых». И в этом тоже заключался своего рода трагический итог жизненного пути выдающегося философа. Лучшие из учеников Лукача пришли от марксизму к либерализму, став яркими представителями либеральной мысли конца XX в. Именно Агнеш Хеллер возглавила кафедру, основанную и долгие годы руководимую Ханной Арендт.

Ополчившись против либерализма, его венгерские критики справа увидели в числе союзников своих оппонентов великого марксиста-ревизиониста Лукача, с которым их объединяют открытость ценностям мировой культуры, духовный космополитизм и презрение к национальным перегородкам в культуре, приверженность идее прогресса и философский рационализм. Возлагая на представителей венгерской либеральной традиции вопреки фактам всю полноту ответственности за унизительный для нации Трианонский договор 1920 г., разрушение Венгрии в ее тысячелетних исторических границах, Виктор Орбан открыто позиционирует себя духовным наследником этих традиций Великой Венгрии, однако не до конца может быть понимает, что для интеллектуалов иного дискурса во всем мире фигура Лукача в большей мере знак великого вклада венгров в мировую культуру, нежели спорные для всех соседей дотрианонские границы страны. Сооружение же на этом месте памятника Балинту Хоману (человеку за пределами Венгрии известному разве что самому узкому кругу специалистов по венгерской истории) тоже знак. Это знак ограниченности духовных горизонтов современного консервативного евроскептицизма, в том числе в его радикальном венгерско-орбановском варианте. Ибо масштаб этих двух рядом поставленных фигур несопоставим. Как венгерская либеральная и леволиберальная интеллигенция ответит на этот вызов – покажет будущее.

Бог истории, ее объективный разум, которому Лукач поклонялся на протяжении многих десятилетий и логику которого стремился разугадать силой своего незаурядного интеллекта, неоднократно насмехался над философом. Так произошло, например, в 1930-е годы, когда развитие Германии не оправдало лукачевских ожиданий торжества разума над фашистским варварством. Точно также и в 1960-е годы поиски Лукачем демократической альтернативы сталинизму, казарменному социализму в рамках марксистской идеологии оказались безуспешными. Некоторые высказывания Лукача конца 1960-х годов, сделанные им не для широкой публики, дают основание предположить, что он вплотную подошел к мысли о нереформируемости социализма советского образца, крахе эксперимента, начатого в 1917 г. в России. Но верность марксистской традиции он продолжал сохранять до конца своих дней, наверно, отказ от нее был бы для Лукача равносилен признанию бессмысленности всей гигантской работы духа, проделанной в течение семи десятилетий творческого пути, включая тот короткий, но предельно насыщенный эмоционально отрезок, который всемирно известный философ провел во внутренней тюрьме на Лубянке.

Примечания:

1. Беседы на Лубянке. Следственное дело Дердя Лукача. Материалы к биографии. Редакторы-составители и авторы комментариев В.Середа и А. Стыкалин при участии Р.Мюллера, А.Дмитриева, Я.Рокитянского. М., 1999 (2-е, исправленное и дополненное издание – 2001; венг. издание – 2002).

2. Там же. С.45-46.

3. На русском языке отдельные главы публиковались в журнале “Исторический архив“ в 1997-1999 гг.

4. Беседы на Лубянке. С.6-7.

5. Димитров Г. Дневник. 9 март 1933 – 6 февруари 1949. София, 1997. С.240.

6. Там же. С.243.

7. Подробнее см.: Стыкалин А.С. Дьердь Лукач – политик и мыслитель. М., 2001.