Илл.: «И небо отступило, как свиток, который свертывают.» (Откр. 6:14). Фреска. XII в. Свято-Кирилловская церковь. Киев.

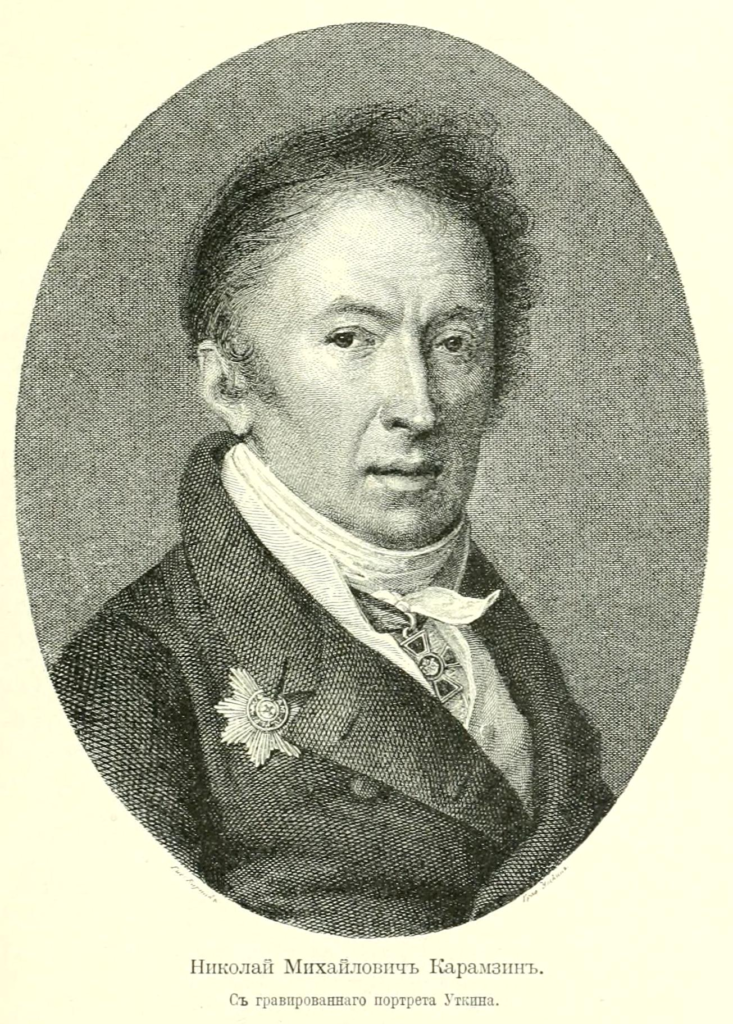

Выход в свет «Истории государства Российского» Карамзина вызвал восторг среди публики[2] – но с самого начала весьма сложную реакцию среди специалистов[3]. Публика впервые получила в свои руки текст, представлявший русское прошлое и увлекательно (несмотря на оговорки, сделанные Карамзиным в предисловии, об относительной скучности своего предмета), и риторически возвышенно – повествование об истории, «достойное своего предмета», картина событий и воодушевлявших, и заставлявших задумываться. Великая в современности империя обрела свой исторический монумент.

Время, когда «все обращалось к истории», получило соответствующий текст о русском прошлом – не собрание отдельных изысканий, а связный рассказ, преднамеренно простой, «летописный» — т.е. производящий подобное впечатление, не «рассуждение о русской истории», а собственно историю.

Возражения со стороны части публики касались, собственно, тех сиюминутных предпочтений, отражение и обоснование которых она желала найти в тексте – так, М.Ф. Орлов сетовал на то, что не восславлены республиканские доблести новгородцев, Пушкин в общеизвестной эпиграмме язвил на счет проповеди покорности властям[4] – тогда как для других IX том оказывался соблазнительным и они сомневались в допустимости выводить на свет преступления второй половины царствования Иоанна Грозного, но здесь монаршья санкция вынуждала тех, кто был монархистом более, чем сам монарх, молчать публично[5].

Возражения специалистов носили совершенно иной характер – то, что нравилось публике, как раз и вызывало их сомнения: героичность тона, живописание доблестей предков, например, оценивались как ложные краски – из-за чего действующие лица прошлого предстают в облике, им совершенно не свойственном. Так, Иоахим Лелевель перечислил четыре опасности, подстерегающие историка, и отмечал, что ни одной из них не сумел избежать историограф:

Историк может впасть в невольное заблуждение «1) через сообщение прошедшему времени характера настоящего, 2) когда писатель увлекается чувством народности, 3) от привязанности к своей религии и 4) от ослепления политического мнения» (цит. по: Милюков, 1897: 195).

В свою очередь здесь критика оказалась сосредоточена с двух сторон – для одних, в частности для тех, кто входил в «румянцевский кружок», занимаясь тщательными изысканиями по русской истории, собиранием и описанием летописей и древних актов (см.: Козлов, 1984), «История…» Карамзина была неудовлетворительна своей ненаучностью – им было свойственно скорее представление, что время такой истории вовсе не пришло, поскольку она мыслилась ими как свод, итог огромной подготовительной работы, едва только начатой (Милюков, 1897: 189 – 192) – здесь сказывался идеал «окончательного» знания, «История…» должна была стать завершением, а не этапом в пути, а при масштабах намеченного пути вряд ли была возможность и столетие спустя приступить к ее написанию. Сторонники этого взгляда мечтали о публикации первоисточников, составлении словарей и справочников, специальных монографиях. Иные же направляли критику «Истории…» по совсем иным основаниям – они требовали от истории не рассказа, не красоты слога и яркости изображения, но ясности мысли, концепции русской истории – и не находили таковой у Карамзина: тот давал описание событий прошлого, но не их объяснение[6]. Уже значительно позднее, в 1838 г., когда полемика с Карамзиным ушла в прошлое и он уже превратился в «классика», фигуру, символизирующую саму русскую историографию и славу прошлых царствований, М.П. Погодин писал – облекая критику в форму восхваления:

«Первое почетное место […] принадлежит, без всякого сомнения, Карамзину, которого Пушкин очень верно называл последним Летописателем и первым Историком. Карамзин передал нам превосходно наши летописи, сообразив и очистив все их известия, представил Русскую Историю анатомически […], но мы, его потомки, должны уже идти далее – раскрывать ее физиологию; он описал нам кости, мышцы, нервы Русской Истории, — теперь наступила пора, идя по его следам, с его помощью, разбирать их значение, связь, взаимное влияние, объяснять все явления жизненного организма. Работа трудная, которая, разумеется, должна быть разделена на части: нам надо отказаться от огромных предприятий, кои служат признаком молодости, неопытности, неведения, не только в частных лицах, но и в целых литературах; теперь пора разделения труда по правилу Политической Экономии, пора монографий […]» (Барсуков, 1892: 180)[7].

В то время, как властью над умами завладевала философия, светский протез религии, от истории требовали философского понимания – последовательность событий и происшествий, чтобы претендовать на внимание, должна была обладать неким смыслом, внутренним единством, а не только лишь тем, что все это можно отнести к «нашему прошлому».

Полевой прямо выразил это, объявив в 1829 г. Карамзина человеком прошлого:

«[…] как сам Карамзин вообще был писатель не нашего века, так и Истории его мы не можем назвать творением нашего времени» (Полевой, 1990: 37).

Громкий вестник «современности», требование поспевать за которой выражено в самом названии его журнала, обязывавшегося с «телеграфической скоростью» передавать новейшие известия из европейского мира образования и литературы, Полевой писал:

«Время летит быстро, и дела и люди быстро сменяются. Мы едва можем уверить себя, что почитаемое нами настоящим, сделалось прошедшим, современное – историческим. Так и Карамзин. Еще многие причисляют его к нашему поколению, к нашему времени, забывая, что он родился шестьдесят с лишком лет тому назад (в 1765 году); что более 40 лет прошло, как он выступил на поприще литературное; что уже совершилось 25 лет, как он прекратил все другие упражнения и занялся только историею России, и, следовательно, что он приступил к ней за четверть века до настоящего времени, будучи почти сорока лет: это такой период жизни, в который человек не может уже стереть с себя типа первоначального своего образования, может только не отстать от своего быстро грядущего вперед века, только следовать за ним, и то напрягая все силы ума.

«Время летит быстро, и дела и люди быстро сменяются. Мы едва можем уверить себя, что почитаемое нами настоящим, сделалось прошедшим, современное – историческим. Так и Карамзин. Еще многие причисляют его к нашему поколению, к нашему времени, забывая, что он родился шестьдесят с лишком лет тому назад (в 1765 году); что более 40 лет прошло, как он выступил на поприще литературное; что уже совершилось 25 лет, как он прекратил все другие упражнения и занялся только историею России, и, следовательно, что он приступил к ней за четверть века до настоящего времени, будучи почти сорока лет: это такой период жизни, в который человек не может уже стереть с себя типа первоначального своего образования, может только не отстать от своего быстро грядущего вперед века, только следовать за ним, и то напрягая все силы ума.

Хронологический взгляд на литературное поприще Карамзина показывает нам, что он был литератор, философ, историк прошедшего века, прежнего, не нашего поколения» (Полевой, 1990: 34 – 35).

Критика Карамзина Арцыбашевым и Полевым произвела наибольший эффект – по крайней мере с точки зрения публичных откликов. Их публикации – одного в 1828 г.[8], а другого в 1829[9] – вызвали скандалы, память о которых не проходила в течение долгого времени, но наиболее интересно то, что оба автора не только дали развернутую критику «Истории…», но и представили свои собственные, положительные альтернативы. Впрочем, труд Арцыбашева появился (не по его вине) слишком поздно, чтобы всколыхнуть полемику[10] – да и сам представлял ко времени издания скорее памятник предшествующего понимания задач историописания, будучи попыткой систематического свода летописных известий.

Напротив, начало издания «Истории русского народа» Полевого, собственно, и спровоцировало скандал – если критическая статья в адрес Карамзина была, по замечанию П.Н. Милюкова, скорее подведением итогов[11], а Погодин, по прочтении ее, записывал в дневнике: «Досадно! я первый сказал общее мнение о Карамзине. Полевой только что распространил главные мои положения, а его превозносят, между тем как меня ругали» (Барсуков, 1889: 334) – то появление «Истории…» перевернуло ситуацию, дав возможность всем недовольным не возражать теперь на критику Полевым Карамзина, а сосредоточиться уже на критике собственной работы Полевого, а с другой – означало, что Полевой не только указывает на недостатки Карамзина, но претендует сам исправить их. В 1847 г. кн. П.А. Вяземский писал:

«В лучшие эпохи литературная держава переходила как будто наследственно из рук в руки. На нашем веку литературное первенство долго означилось в лице Карамзина. После него олицетворилось оно в Пушкине, а по смерти его верховное место в литературе нашей праздно… и нигде не выглядывает хотя бы литературный Пожарский, который был бы, так сказать, предтечею и поборником водворения законной власти» (Вяземский, 1879: 357 — 358).

Данную цитату мы приводим не по причине ее своеобразия, а по прямо противоположной – она выделяется разве что отчетливостью и сжатостью воспроизведения концепта «главы литературы» (см.: Вдовин, 2011). Тем самым притязание, заявленное Полевым, прочитывалось современниками как намерение занять место Карамзина или, скорее, отменить саму иерархию, произвести революцию если не в мире политическом, то в мире литературном[12] – независимо от всего прочего еще и дерзостное со стороны журналиста, торговца – пусть и словесностью – т.е. одного из представителей «торгового», по выражению С.П. Шевырева, или, как позже назовет его В.Г. Белинский, «смирдинского» периода. Дабы показать накал страстей, процитируем непропущенное цензурой «Литературное известие», предназначенное к помещению в петербургский журнал «Славянин», издаваемый печально известным А.Ф. Воейковым:

«г. Всезнайкин, известный своими рассуждениями о санскритском языке, и проч., и проч., и проч., намерен на сих днях приступить к изданию Российской истории – для гостиного двора, в 10-ти томах. Подписка будет вскоре приниматься на Апраксином дворе, в меняльной лавочке. Г. Всезнайкин предварительно хочет поместить в Московском Телеграфе или в другом подобном журнале рецензию на Карамзина, чтобы доказать ничтожество истории Карамзина и заохотить к подписке на российскую историю для гостиного двора. В сочинении сей истории участвует Ксенофонт Ничтович, известный знаток халдейского языка, преподающий теорию романтизма в заведении для умалишенных» (Козмин, 1903: 493).

Вяземский в «Литературной газете» в заметке «О московских журналах» (1830) упрекал Полевого, что его «История…» есть в сущности спекуляция и проявление невежества или легкомыслия: «Обещание довести историю до нашего времени есть точно такая же раскрашенная вывеска. Кто из благоразумных людей будет ожидать у нас историю новейших времен, не говорю уже современной эпохи? Но не все же пишется для благоразумных людей. Современная история нигде не доступна, особливо же у нас. […] Историк, который добровольно берется перефразировать Московские Ведомости, писать о том, о чем писать не можно, и выдавать свою книгопродавческую работу за историю, тот накидывает большое подозрение на свой исторический характер и на свою историческую добросовестность. Отказываясь верить ему в одном, трудно доверять ему и там, где он мог бы свободно излагать свое мнение. Несбыточные обещания изобличают по крайней мере неосновательность ума, если не хвастовство и не шарлатанство; но и одной неосновательности довольно, чтобы отбить веру и уважение» (Вяземский, 1879: 123 – 124). Защищая Карамзина и по долгу родственному (как брат по отцу его жены), и по долгу дружбы многолетней, и по представлениям о надлежащей литературной иерархии, Вяземский на долгие годы принимается за борьбу с Полевым и его «Историей…» — в частности, распуская слух (поддерживаемый, напр., Пушкиным), что остальных объявленных томов не появится (Вяземский, 1879: 148 — 149) и заключая в рецензии на первый том:

«Пока История Русского народа есть только история Русской сноровки сбывать свой товар налично, когда он еще и не на лицо» (Вяземский, 1879: 149).

Чаще всего в обвинениях критиков звучал упрек сословный – купечество Полевого (который числился сначала купцом 2-й). Так, Арцыбашев писал Погодину, упрекая его и других москвичей за принятие издателя «Телеграфа» в число членов Общества Истории и Древностей Российских, что сей член оного не огражден законами российского от телесного наказания:

«Состояние Полевого укоризна не ему, но тому ученому Обществу, которым он удостоен, безо всяких заслуг, членского звания. Купца 3-й гильдии может судебное место высечь плетьми и – кто знает будущее? – может быть со временем высекут Полевого; следственно действительного члена почтеннейшего Общества Истории и Древностей Российских растянут на площади. Подумайте сами, приятно ли будет сие видеть или слышать о таком происшествии? Есть и крепостные люди с ученостью, лучшею нежели Полевой, так неужели же и их производить в члены ученого Общества, состоящего при Университете» (Барсуков, 1890: 45).

Но если негодование было широко и громко, то и в одобрении не было недостатка. Помирившийся в это время с Полевым (перед лицом «литературной аристократии») Ф.В. Булгарин поместил похвальный отзыв, в котором утверждал:

«Это первая критическая История России. Есть критические исследования об отдельных частях Истории; есть повествовательная История, но никто еще не предпринимал у нас писать Историю в духе критическо-философическом. Честь первенства принадлежит г. Полевому. Взгляд у него верный. Множество заблуждений гаснет пред его критическим светильником. Кто желает знать Отечественную Историю, тот непременно должен прочесть книгу Полевого» (Барсуков, 1890: 45 – 46).

Но если этот отзыв вполне сопоставим с суждениями то ли самого Воейкова, то ли кого из сотрудников его – или, в лучшем случае, князя Вяземского, не относясь непосредственно ни к ученым достоинствам, ни к недостаткам труда Полевого, то и среди самого научного сообщества отнюдь не было единодушия. Так, многолетний приятель и клиент Погодина Венелин писал тому из Петербурга об общении с академиками:

«Удивительно то, что Круг и Кеппен принадлежат к приверженцам Полевого (!!!) Странно. Не понимаю. Дело, кажется, в том, что оба сии почтенные имена по нескольку раз встречаются в Истории Русского Народа как классические. Впрочем, оба сии мужа показались мне благородных чувствований» (Барсуков, 1890: 44).

А.Ф. Вельтман передавал Н.А. Полевому в начале 1830 г. другой лестный для автора отзыв:

«Вчерась с удовольствием слышал я повторяемы слова одного ученого, умнейшего и известного человека, на счет “Истории русского народа”; а именно Николая Николаевича Муравьева; он говорит, что эта книга полна истинной философии истории и оценится Европою.

Извините, что мне приятно быть эхом справедливых слов […]» (Козмин, 1903: 523).

Уже одно это дает основание предполагать, что сочинение не было совсем лишено достоинств. Прежде всего остановимся на том, за что Полевой критикует Карамзина – т.е. в чем именно он видит его несовременность, непринадлежность к «нашему поколению». Полевой отмечает, что само понятие «истории» изменилось: «Нам говорят об историках и исчисляют сряду: Иродот, Тацит, Юм, Гизо, не чувствуя, какое различие между сими знаменитыми людьми и как ошибается тот, кто ставит рядом Иродота и Гизо, Тита Ливия и Гердера, Гиббона и Тьерри, Робертсона и Минье» (Полевой, 1990: 37). Современное понятие истории («в высшем знании») есть «практическая поверка философских понятий о мире и человеке, анализ философского синтеза. Здесь мы разумеем только всеобщую историю, и в ней видим мы истинное откровение прошедшего, объяснение настоящего и пророчество будущего» (Полевой, 1990: 37 – 38). Это «история высшая», помимо нее существуют «многообразные до бесконечности» «формы истории»: «критическая, повествовательная, ученая», но «в основании каждая из них должна быть философская, по духу» (Полевой, 1990: 38).

Но и не могущий быть причислен к плеяде современных великих историков, из числа которых Полевой называет Нибура, Тьерри, Гизо и Баранта, «Карамзин не выдерживает сравнения и с великими историками прошедшего века, Робертсоном, Юмом, Гиббоном, ибо, имея все их недостатки, он не выкупает их тем обширным взглядом, тою глубокою изыскательностью причин и следствий, какие видим в бессмертных творениях трех английских историков прошедшего века. Карамзин столь же далек от них по всему, как далека в умственной зрелости и деятельности просвещения Россия от Англии» (Полевой, 1990: 46).

В самом заглавии труда Карамзина Полевой видит ошибку (и этим объясняется и избранное им заглавие своей книги):

«С прибытия Рюрика он начинает говорить: мы, наше; видит Россиян, думает, что любовь к отечеству требует облагорожения варваров, и в воине Олега, воине Иоанна Грозного, воине Пожарского не замечает разницы; ему кажется достоинством гражданина образованного правило государственной нравственности, требующей уважения к предкам[13]. После сего можете ли ожидать понятия, что до Иоанна III была не Россия, но Русские государства; чтобы в Олеге видел автор нордманнского варвара; в борьбе уделов отдавал равную справедливость и Олегу Черниговскому, и Владимиру Мономаху? Нет! и не найдете этого. […] Так в Рюрике видит он монарха самодержавного, мудрого; в полудиких славянах народ славный, великий, и – даже воинские трубы Святославовых воинов Карамзин почитает доказательством любви россиян к искусству мусикийскому!» (Полевой, 1990: 45 – 46).

Иными словами, «государство Российского», по мнению Полевого, предстает у Карамзина некой вневременной данностью – он описывает не его возникновение и развитие, не предысторию – а все тот же один объект, с которым случается история, но который сам внеисторичен.

Если в статье 1829 г. Полевой выставляет свое понимание истории и задач историки в противовес Карамзину, то в предисловии к вышедшему в том же году I тому «Истории русского народа» он рисует его более полно, оговариваясь: «Мысли, мною изложенные, мне кажутся справедливыми, и скрывать их для выгод мелочного авторского самолюбия, я почел бы делом недостойным. Если трудом своим я не достиг цели, какую предполагал для истории и историка, если исполнением не поддержал того, что требовал от историка в предисловии, тем хуже для меня. По крайней мере, искренность моя будет ручательством, что я искал истины, старался найти ее» (Полевой, 1997: I, 25).

Прежде всего он противопоставляет старое, отжившее понимание истории – новому, тому, которое в статье называл «философским»:

«С идеей человечества исчез для нас односторонний эгоизм народов; с идеей земного совершенствования мы перенесли свой идеал из прошедшего в будущее и увидели прошедшее во всей наготе его […]» (Полевой, 1997: I, 21).

Если для Карамзина важна история как моральное поучение – и столь большую роль играет нравственная оценка отдельных персонажей, осуществление посмертного суда, где роль судьи берет на себя от лица потомства историк, то для Полевого уроки истории – не отдельные события, не собрание примеров, на которых может поучаться государь или государственный муж:

«Лестница бесчисленных периодов человечества и голос веков научили нас тому, что уроки истории заключаются не в частных событиях, которые можем мы толковать и преображать по произволу, но в общности, целости истории, в созерцании народов и государств, как необходимых явлений каждого периода, каждого века. […]

Историк и не судья, ибо составление обвинительных актов даст повод подозревать его в пристрастии так же, как и составление оправдательных. Он живописец, ваятель прошедшего бытия: от него требует человечество только верного, точного изображения Прошедшего, для бесконечной тяжбы природы с человеком, решаемой судьбою непостижимою и вечною» (Полевой, 1997: I, 21 – 22).

Вместе с тем история не только требует от автора быть «живописцем прошедшего бытия», но и непосредственно обращает к нему художественное требование[14] — тем более, что история не может уложена в силлогизм без нарушения правил логики:

«Воодушевляя, воскрешая прошедшее, она [т.е. история – А.Т.] делает его для нас настоящим, преобразуя жизнь прошедшего в слово и, таким образом, выражая совершившиеся так же, как слово выражается для нас мертвыми буквами. Историк не есть учитель логики, ибо история такой силлогизм, коего вывод или третья посылка всегда остается нерешимым для настоящего, а две первые не составляют полного, целого силлогизма» (Полевой, 1997: I, 22).

Если Карамзин надеялся на свое «на сердце, еще не совсем старое», которое дало бы ему возможности «для изображения действий и характеров» (Карамзин, 1860: 51), то Полевой требует прямо противоположного:

«Отделим простое, сердечное участие, какое невольно принимаем мы, видя борьбу человека против судьбы и падение его в сей борьбе, от исторического созерцания дел и событий, когда мы должны глядеть бессмертными очами судьбы, не знающими слез сострадания и соучастия. Кто из нас не желал Аннибалу победы под стенами Карфагена, на полях Замских? Так невольно соболезнуем мы сердцем судьбе тверских князей; будем еще сострадать бедствию рода князей суздальских, характеру и гибели Шемяки и падению Новгорода и Пскова. Но страсть – удел поэта, а не историка […]» (Полевой, 1997: III, 83) [15].

К прочим недостаткам, по мнению Полевого, «присовокупляется у Карамзина […] худо понятая любовь к отечеству. Он стыдиться за предка, раскрашивает (вспомним, что он предполагал делать это еще в 1790 году); ему надобны герои, любовь к отечеству, и он не знает, что отечество, добродетель, геройство для нас имеют не те значения, какие имели они для варяга Святослава, жителя Новагорода в XI веке, черниговца XII века, подданного Феодора в XVII веке, имевших свои понятия, свой образ мыслей, свою особенную цель жизни и дел» (Полевой, 1990: 50) – здесь Полевой формулирует тезис об историчности понятий настолько ясно, как не скоро еще удастся найти в русской исторической науке. Но ключевая его цель в данном случае – это «нейтрализовать» политически историю, добиться того, чтобы вопрос о «патриотизме» или «непатриотизме» той или иной исторической концепции не поднимался. Как напишет он в том же году уже в своей «Истории…», «в ком русская кровь не кипит сильнее при слове: Россия, в добродетели и уме того я – сомневаюсь» (Полевой, 1997: I, 27), но сразу же продолжит:

«Так в настоящем, и совсем иначе в прошедшем» (Полевой, 1997: I, 27),

т.е. в смысле понимания прошлого – Полевой утверждает:

«Нимало не почитаю историю России для нас любопытнее других потому, что Россия есть наша родина, что в ней покоится прах наших предков. Любовь к отечеству должна основываться не на сих воспоминаниях, не на детском уважении, какое внушает нам родная сторона» (Полевой, 1997: I, 26 – 27).

Право на интерес обосновывается Полевым через самостоятельное, выдерживающее любое объективное сравнение, значение русской истории – великое прошлое, не говоря уже о будущем. В «судьбе человечества» Россия участвует лишь со времен Петра I, до этого она изъята из общей истории – но история предшествующая тем не менее имеет значение всеобщее, как объяснение последующего, а «XIX век ознаменовался исполинским движением России в дела Европы: вот начало новой, нашей эпохи» (Полевой, 1997: I, 522, прим. 12). В этой логике нам нет нужды возвеличивать, «раскрашивать» предков – история как таковая не требует оправданий и извинений, Россия не нуждается в лучшей истории, потому что не ищет в ней убежища от настоящего. Ее история интересна любому, в ком вообще есть интерес к истории:

«Нет сомнений: история России предмет огромный, достойный философа и историка. Но умели ли мы доныне почтить важность его своими трудами, обработали ли его так, чтобы нам можно было указать любопытному наблюдателю на какое-нибудь творение и сказать ему: “Читай, ты узнаешь Россию!”» (Полевой, 1997: I, 28).

Полевой заранее предвидит упрек, который бросит ему, напр., кн. Вяземский (Вяземский, 1879: 148) – в неподготовленности, скороспелости труда – и защищаясь от него, с одной стороны рассказывает о своих многолетних занятиях историей (которые, по правде, свидетельствует лишь о долговременном интересе к прошлому и обильном чтении, но никак не о научной подготовке), а с другой переходит в контрнаступление, в обозрении предшествующей историографии замечая:

«С IX тома Карамзин почти отказывается от критики; X и XI тома еще слабее в историческом достоинстве; XII том собран из немногих, всем известных летописей и государственных напечатанных актов; это повествовательный рассказ, а не История, и Карамзин так писал его, что 5-я глава была еще недописана им, а начало ее, вместе с первыми 4 главами, было уже переписано и готово к печати. Когда же думал историк?» (Полевой, 1997: I, 31).

Впрочем, главный недостаток Карамзин делит со всеми «писателями XVIII века» (Полевой, 1990: 49) – и здесь время, отведенное на обработку конкретного тома, не могло бы помочь:

«Придет по годам событие, Карамзин описывает его и думает, что исполнил долг свой, не знает или не хочет знать, что событие важное не вырастает мгновенно, как гриб после дождя, что причины его скрываются глубоко, и взрыв означает только, что фитиль, проведенный к подкопу, догорел, а положен и зажжен был гораздо прежде. Надобно ли изобразить (ненужно, впрочем, для русской истории) подробную картину движения народов в древние времена: Карамзин ведет через сцену киммериян, скифов, гуннов, аваров, славян, как китайские тени; надобно ли описать нашествие татар: перед вами только картинное изображение Чингис-Хана; дошло ли до падения Шуйского: поляки идут в Москву, берут Смоленск, Сигизмунд не хочет дать Владислава на царство и – более ничего!» (Полевой, 1990: 49)

В этом отношении Полевому было что предложить – разумеется, он имел весьма небольшую историческую подготовку, но был весьма начитан и в отечественной истории, и в истории европейской, был хорошо знаком с новыми историческими трудами и понимал их смысл, сознавал новое движение исторической мысли. Потому он оказался способен под новым углом взглянуть на собранный и первоначально обработанный другими исторический материал[16] – предложить ту самую связь событий, свой взгляд на истоки действий, описание которых дает Карамзин. Вместо «государства Российского» и описания всех тех, кому со времен древних греков довелось существовать или бывать около его европейских пределов, Полевой начинает с «призвания варягов», ставя его в один ряд с современными походами викингов на запад и юг – и рисует картину первоначальных владений, связанных целями грабительскими и торговыми во времена, когда они, собственно, различались лишь по возможностям. Первоначальные княжества – опорные пункты, власть князя нельзя представлять себе как власть над определенной территорией – она существует в городах и убывает за их пределами, растворяясь в пространстве, а власть здесь есть собственно возможность собирать дань. Раннюю стадию он именует «феодализмом варяжским», при Владимире переходящим в «систему уделов», «феодализм семейственный», когда все другие варяжские владения, независимые княжества, были уничтожены. Полемизируя с Карамзиным, он пишет: «[…] единовластие не могло с тех времен установиться в Руси: оно было еще слишком ново для русского государства, и при том система политического быта должна была испытать еще одну необходимую степень, составляющую переход от феодализма к монархии: систему уделов, обладаемых членами одного семейства, под властью старшего в роде – феодализм семейный» (Полевой, 1997: I, 197) – и продолжает в примечании:

«Должно […] понять различие власти, и различие отношений между повелевавшими и повиновавшимися, в древнем и новом мире. Латинское слово: Res publica, превратившееся в наименование особенного образа правления, известного древним, точно обозначает сей образ правления; так же как изменение значения греческих слов: деспот, тиран (вначале означавших просто звание государей – деспот, тиран, а потом злоупотребление власти), другой образ правления, древним известного. Феодализм везде переходил в систему Уделов, где только монархия могла побеждать его. Сей порядок казался так естественным, был столь необходим в самом деле, что обвинение Владимира и Ярослава в политической ошибке оказывается вовсе не справедливым, при малейшем соображении. Любопытно видеть, как ошибался в этом отношении Карамзин (ошибки человека с умом необыкновенным поучительны) [выд. нами – А.Т.]. Он то утверждает, что князья русские были единовластны, то отвергает сие; то приписывает уделы духу времени (“следуя несчастному обыкновению сих времен, Владимир разделил государство”, см. Ист. Г.Р., т. 1, с. 220), то относит их чисто к любви родительской (“здравая политика, основанная на опытах и знании сердца человеческого, не могла противиться действию слепой любви родительской”, говорит о Ярославе, Ист. Г.Р., т. II, с. 27). Можно бы выставить десятки подобных, одно другому противоречащих мест, показывающих, что Карамзин, писавши Историю России, не составил себе предварительно ясного понятия о государственном строе Древней Руси [выд. нами – А.Т.]» (I, 525 – 526, прим. 29).

Обрисовывая «систему уделов», Полевой уже довольно близко подходит к последующей «родовой теории» — видя в княжеских распрях и спорах за великокняжеский стол не пустые раздоры, а проявление определенной логики. В этом плане закономерно, что его наибольший интерес вызывает княжение Василия Темного – в этом времени он видит последнюю эпоху удельных порядков и наступление времени «Русского государства». Во временах от Дмитрия Донского до Василия Темного он берет материал и для романа «Клятва при гробе Господнем» (Полевой, 1832), и для «Повестей Ивана Гудошника» (Полевой, 1843) – видя здесь трагическую коллизию, столкновение двух правд – прежнего, удельного старшинства и верности своему князю, и нового государственного порядка.

Собственно, учитывая магистральный сюжет Полевого, именно его истории следовало бы называться «Историей государства Российского», поскольку он занят именно происхождением и развитием государства, ставшего в итоге Российской империей – потому его, в отличие от многих других современников, занятых разработкой истории, мало интересуют сюжеты, связанные с судьбой, напр., Западной Руси – точнее, интересует ровно в той степени, в какой их знание необходимо для понимания формирования русского государства, как необходимо для этого знание истории Золотой Орды или Византии. Историзм позволяет ему не держать в уме воображаемую карту современной империи или какого-то конкретного последующего исторического этапа – история не оказывается историей в границах, еще не существующих в то время, которым только предстоит возникнуть.

Впрочем, все это не отменяло многочисленных недостатков «Истории…» Полевого, начиная со слога и вплоть до полной приблизительности плана изложения – вся работа носит следы торопливости, журнального письма. Белинский в написанной после смерти Полевого, прекратившей, наконец, их многолетнюю распрю, брошюре воздавал покойному должное:

«Он был рожден на то, чтоб быть журналистом, и был им по призванию, а не по случаю. […] Верен был он себе и в своей “Истории русского народа”: как и во всем, что ни написал он, и в ней был он журналистом, а не историком. В этом ее слабая сторона, но в этом и ее относительные достоинства» (Белинский, 1955: 682, 695).

Брат его, Ксенофонт, вспоминал: «[…] Н.А. не был способен посвятить много лет для одного занятия» (Полевой Кс., 1888: 80), но он и не всегда был способен рассчитать свои силы. Ксенофонт Полевой рассказывал, что брат «сначала предполагал, — и я убедительно советовал ему, — написать русскую историю не подробную, а в виде очерка, в размере трех-четырех томов. Но когда он начал свое сочинение, то каждое событие, почти каждая подробность увлекали его, и он старался объяснить все, дать отчет во всем» (Полевой Кс., 1888: 286). О движении замысла рассказывал и сам Полевой в предисловии:

«Меня занимала мысль написать подробную Историю России за три последние века (XVII, XVIII, XIX). […] я изменил план своей работы, распространил его, и – издаю полную Историю русского народа, с самого начала его до наших дней» (Полевой, 1997: I, 33)

Таким образом, как говорил Полевой, начав «систематическое сочинение о Русской Истории» с 1825 г. (Полевой, 1997: I, 33), он сначала думал ограничиться последними веками, т.е. выступить в роли продолжателя, а не ниспровергателя Карамзина, начать там, где тот остановился (см. другие замыслы: Полевой Кс., 1888: 285). Вообще интерес его был преимущественно обращен к новой истории России – об этом он писал много и охотно, переиздал «Деяния Петра Великого» Голикова (своего родственника по материнской линии), надеялся получить официальное соизволение и допуск в архивы для работы над «Историей Петра» (вполне, впрочем, неудачно), написал уже в 1840-е биографию Суворова и историю Наполеона – скепсис кн. Вяземского о возможности современной истории проистекал из разного представления о том, чем может быть эта история – и готовности Полевого во многом довольствоваться «перифразом Московских Ведомостей».

Однако те, кто сомневался в серьезности отношения Полевого к предпринятой им «Истории…», заблуждались – по меньшей мере сам он относился к ней настолько серьезно, насколько это было возможно при его характере и его представлении об историописании. В 1829 – 1830 г. вышли в свет три первых тома «Истории…», затем наступил продолжительный перерывы (давший основание обвинять Полевого в обмане читателей – поскольку на сочинение принималась подписка), но в 1833 г. вышли еще три тома. В «Литературной летописи» «Библиотеки для Чтения» незадолго до разразившейся над Полевым катастрофы, смявшей его планы и намерения[17], появилось объявление о продолжении работы над «Историей…»:

«Я продолжаю неусыпно труды свои: не знаю однако же, успею ли в нынешнем году издать осьмой том моей “Истории русского народа”, хотя пятый уже сосем отпечатан, шестой печатается, седьмой приготовлен к печати. Чем далее иду по пути истории отечественной, тем безмернее является мне поприще ее. Я давно известил публику, и вы, конечно, читали мое объявление, что, вместо 12 обширных томов, труд мой уже распространился на четырнадцать томов, а между тем, благодаря содействию многих почтенных любителей русской истории, объем материалов у меня беспрерывно увеличивается… Статья, ныне посылаемая мною для Библиотеки для Чтения о принятии Михаилом царственного престола и короновании его в Москве, — есть отрывок из VIII тома “Истории русского народа”, и том этот начинается с освобождения Москвы Мининым и Пожарским и заключается 1645 годом, кончиною царя Михаила Федоровича. Здесь началось для меня поприще, еще никем доныне не обработанное. Доныне не имели мы ни одного описания событий после 1611 года, где остановился Карамзин. События с 1611 до 1645 года занимают в “Дополнениях” Голикова 221 страницу; в сочинении В.Н. Берха 263 страницы; в истории С.Н. Глинки 108 страниц. Самый объем их творений показывает, что все это краткие повествования, а других, кроме сих трех, исключая учебные книги, у нас вовсе нет… Счастливым себя почту, если Провидение позволит мне издать первый опыт полной истории благословенного дома Романовых, и если из приложенного здесь отрывка читатели ваши заключат, что труд мой не совсем лишен достоинств исторического повествования» (Козмин, 1903: 505 — 506).

Все последующие его годы прошли в упорной борьбе за выживание своего семейства – потому ни о каких больших планах, не дающих немедленной отдачи он уже не мог задумываться. Тем более примечательно, что мысль об «Истории…» не оставляет его – так, в дневнике за 1838 г. есть следующая запись:

«30-го [июля]. Суббота, вышел “С[ын] О[течества]” за июль. Давно не было такого грустного дня: я прочитал письмо Семена; сообразил дела; стал писать письма; отчаяние овладело мною; я изорвал письмо к брату, так было оно тяжело… Грусть и тоска… Наташа повезла письма на почту, а я остался. Но тут – не был ли это благодетельный перелом? Сообразив, что если бы я двинул всякую всячину, то много бы поправил, и решился приняться за работу… Боже! Укрепи меня. Даруй помощь твою!! – Вечером перебрал бумаги, отыскивал, находил до 2-го часа… Пущу даже и “Историю русского народа”» (Полевой, 1888: 666).

На следующий день: «Пересмотрел “Историю Русского Народа”, том VII-й Пущу!» (Полевой, 1888: 666) и действительно, 9 августа того же года Полевой записывает, что отвез VII-й том «Истории…» в цензуру (Полевой, 1888: 667[18]) – о том, почему именно очередной том не вышел, сохранившиеся бумаги не дают известий, однако и в 1843 г., дневник за который частично был опубликован сыном, П.Н. Полевым, Полевой вновь обращается к «Истории…» (Полевой, 1888а: 167, 169, 171) — на сей раз как к источнику для составления «Русской Историей для юношества», которую «обязался написать для своего брата Ксенофонта» (Полевой, 1888а: 165) и одновременно думает продолжить большую «Историю…», чем делится с братом в письме от 4 июля 1843 г.:

«Усилия труда сделали то, что механизм работы для меня не существует… вся беда, что руки только две, и необходимо человеку по нескольку часов спать и все-таки отдых необходим, и телесный, и душевный. Последний составляет у меня чтение – я читаю теперь бездну старого и нового и более старого, приготовляя так, чтобы тотчас по окончании прежней работы приняться за VII том “Истории русского народа”, отделать его и VIII том, и печатать их. Мне надо много припомнить старого и перечитать нового. После издания VI тома прошло – десять лет, и каких! Боже Всемогущий! Волосы дыбом на голове, когда подумаю! Десять лет!» (Полевой Кс., 1888: 560 — 561).

Один из довольно близких к Полевому и вхожих в его семью людей в написанном вскоре после смерти журналиста мемуарном очерке рассказывал, что по получении в последние месяцы жизни от Государя пенсиона, вдохнувшего новые надежды, «он имел в виду проработать еще три года, работать неутомимо, издавать журнал, которому он даже хотел дать новый формат, и явиться снова на литературном поприще тем же беспристрастным судьей и потом, выплатив долги, окончить издание “Русской истории”, остановившейся точно также, по не зависящим от покойника обстоятельствам; окончить издание “Русской истории” он всегда почитал священным долгом» (Козмин, 1903: 538). Видимо, рукопись VII и VIII томов можно считать окончательно пропавшей, по крайней мере П.Н. Полевой, приложивший много усилий для разыскания сохранившихся бумаг и писем отца, по поводу VII-го тома писал: «Никаких следов этого тома до сих пор нельзя было отыскать» (Полевой, 1888: 667, прим. 1).

Исследование выполнено в рамках работ по гранту Президента РФ № МК-5033.2015.6. Тема: «Формирование украинского национализма: между Польшей и Москвой (1840 – 1900-е гг.)».

Статья первоначально опубликована: Тетради по консерватизму. – 2016, № 4.

Список литературы:

Арцыбашев Н.С. (1838) Повествование о России. Т. I. – М.: Университетская тип.

Барсуков Н. (1892) Жизнь и труды М.П. Погодина. Кн. V. – СПб.: Тип. М.М. Стасюлевича.

Барсуков Н. (1890) Жизнь и труды М.П. Погодина. Кн. III. – СПб.: Тип. М.М. Стасюлевича.

Барсуков Н. (1889) Жизнь и труды М.П. Погодина. Кн. II. – СПб.: Тип. М.М. Стасюлевича.

Белинский В.Г. (1955) Полное собрание сочинений. Т. IX: Статьи и рецензии. 1845 – 1846. – М.: Изд-во АН СССР.

Вдовин А.В. (2011) Концепт «главы литературы» в русской критике 1830 – 1860-х годов. – Тарту: Tartu University Press.

Вяземский П.А., кн. (1884) Полное собрание сочинений князя П.А. Вяземского. Т. XI: Старая записная книжка. 1813 – 1852 г. – СПб.: Тип. М.М. Стасюлевича.

Вяземский П.А., кн. (1879) Полное собрание сочинений князя П.А. Вяземского. Т. II: Литературные, критические и биографические очерки. 1827 г. – 1851 г. – СПб.: Тип. М.М. Стасюлевича.

Карамзин Н.М. (1866) Письма Н.М. Карамзина к И.И. Дмитриеву / Прим. и указ. Я. Грота и П. Пекарского. – СПб.: Тип. Императорской Академии наук.

Карамзин Н.М. (1860) Письма Карамзина к Алексею Федоровичу Малиновскому и письма Грибоедова к Степану Никитичу Бегичеву / Под ред. М.Н. Лонгинова. – М.: Тип. Бахметева.

Козлов В.П. (1989) «История государства Российского» Н.М. Карамзина в оценках современников. – М.: Наука.

Козлов В.П. (1984) Колумбы российских древностей. – М.: Наука.

Козмин Н.К. (1903) Очерки из истории русского романтизма. Н.А. Полевой как выразитель литературных направлений современной ему эпохи. – СПб.: Тип. И.Н. Скороходова.

Милюков П.Н. (1897) Главные течения русской исторической мысли. Т. I. – М.: Типо-литография Т-ва И.Н. Кушнерев и Ко.

Погодин М.П. (1866) Николай Михайлович Карамзин, по его сочинениям, письмам и отзывам современников. Материалы для биографии, с примечаниями и объяснениями М. Погодина. В 2 ч. Ч. II. – М.: Тип. А.И. Мамонтова.

Полевой Кс.А. (1888) Записки Ксенофонта Алексеевича Полевого. – СПб.: Издание А.С. Суворина.

Полевой Н.А. (1997) История русского народа. В 3-х тт. – М.: Вече.

Полевой Н.А., Полевой Кс.А. (1990) Литературная критика: Статьи, рецензии 1825 – 1842 / Сост., подгот. текста, вступ. ст., коммент. В. Березиной, И. Сухих. – Л.: Художественная литература.

Полевой Н.А. (1843) Повести Ивана Гудошника. Ч. I. – СПб.: Тип. Бородина.

Полевой Н.А. (1832) Клятва при гробе Господнем. Русская быль XV века. В 4 ч. – М.: Университетская типография.

Полевой П.Н. (1888) Дневник Н.А. Полевого (1838 – 1845) // Исторический вестник. Т. XXXI. – С. 654 – 674.

Полевой П.Н. (1888а) Дневник Н.А. Полевого (1838 – 1845) // Исторический вестник. Т. XXXII. – С. 163 – 183.

Сергеев М.Д. (1991) Иркутский отец «Московского телеграфа» // Полевой Н.А. Мешок с золотом: Повести, рассказы, очерки / Сост., прим., послесл. М.Д. Сергеева. – Иркутск: Восточно-Сибирское книжное изд-во. – С. 559 – 607.

Сухомлинов М.И. (1889) Исследования и статьи по русской литературе и просвещению. В 2 тт. Т. II. – СПб.: Издание А.С. Суворина.

[1] Исследование выполнено в рамках работ по гранту Президента РФ № МК-5033.2015.6. Тема: «Формирование украинского национализма: между Польшей и Москвой (1840 – 1900-е гг.)».

Статья первоначально опубликована: Тетради по консерватизму. – 2016, № 4.

[2] Карамзин писал главному управляющему Московского архива министерства иностранных дел А.Ф. Малиновскому, много помогавшего ему в работе над «Историей»: «27-го февраля сбыл я с рук последние экземпляры моей Истории, и дня через два буду свободен от книжных хлопот. Это у нас дело беспримерное: в 25 дней продано 3.000 экз.» (Карамзин, 1860: 26, письмо от 27.II.1818), а месяц спустя тому же корреспонденту сообщал, что у него у самого нет ни одного экземпляра «Истории…» кроме трех непродажных и предполагал: «Разве из дефектов выберется что-нибудь» (Там же: 26 – 27, письмо от 25.III.1818).

[3] В целом о реакции и отзывах современников см. обстоятельное исследование: Козлов, 1989.

[4] Далеко не одни молодые были недовольны подобным образом мыслей – так, в письме к И.И. Дмитриеву от 22 ноября 1817 г. Карамзин передавал мнение канцлера, гр. Н.П. Румянцева: «Давно не говорил я тебе об умном Министре: он не всегда ласков ко мне и жалуется, что я хвалю Самодержавие, а не либеральные идеи; то есть, хвалю печи зимою в Северном климате!» (Карамзин, 1866: 225).

[5] В этом разноречии сам Карамзин находил утверждение достоинств своей «Истории…»; А.С. Стурдза вспоминал: «Нередко случалось мне слышать упреки Истории Карамзина и за то, что автор вывел из творения своего неверные и односторонние заключения. Некто, ревностный читатель бессмертного его труда, однажды при мне выразил ему самому это замечание. Карамзин отвечал на сие вопросом: “Вы, может быть, правы: но скажите, какое впечатление производит на вас моя История? Если оно не согласно с моим мнением, то в этом я не вижу беды. Добросовестный труд повествователя не теряет своего достоинства потому только, что читатели его, узнав с точностью события, разногласят с ним в выводах. Лишь бы картина была верна, — пусть смотрят на нее с разных точек”» (Погодин, 1866: 204 – 205).

[6] С точки зрения самого Карамзина это и не могло являться его целью. Так, в письме к А.Ф. Малиновскому от 30.I.1821 г., собираясь приступить к X-му тому «Истории…», он делился своими планами и пониманием качеств, потребных историку: «Хотелось бы дописать до Романовых: тут конец поэмы – остальное наследникам. Еще бы два тома, и поклон истории! но не обманываю себя: едва ли удастся, разве Бог поможет! Лета склоняют мой ум к метафизике: это не годится для изображения действия и характеров. Одна надежда на сердце, еще не совсем старое [выд. нами – А.Т.]» (Карамзин, 1860: 50 — 51).

[7] Десятью годами ранее, вынужденный защищаться против обвинений в напечатании статей Н.С. Арцыбашева Погодин в «Ответе издателя» на им же самим написанное «Письмо к издателю» (т. XII «Московского Вестника», 1828) так оценивал «Историю…»: «Карамзин велик, как художник, живописец, хотя его картины часто похожи на картины того славного итальянца, который героев всех времен одевал в платье своего времени, хотя в его Олегах и Святославах мы видим часто Ахиллесов и Агамемнонов Расиновых. Как критик, Карамзин только мог воспользоваться тем, что до него было сделано, особенно в древней истории, и ничего почти не прибавил своего. Как философ, он имеет меньшее достоинство, и ни на один философский вопрос не ответят мне из его истории. Не угодно ли, например, вам, м.г., поговорить со мной о следующем: чем отличается российская история от прочих европейских и азиатских историй? Апофегмы Карамзина в истории суть большею частью общие места. Взгляд его вообще на историю, как науку, — взгляд неверный, и это ясно видно из предисловия. Относительные, также великие заслуги Карамзина состоят в том, что он заохотил русскую публику к чтению истории, открыл новые источники, подал нить будущим исследователям, обогатил язык» (цит. по: Милюков, 1897: 197).

[8] «Замечания на “Историю государства Россиийского” Карамзина» Н.С. Арцыбашева были опубликованы в «Московском Вестнике», №№ 19/20 – 23/24.

[9] Статья Н.А. Полевого вышла в Ч. XXVII, № 12 (июнь 1829) «Московского Телеграфа».

[10] Первый том появился только в 1838 г. (Арцыбашев, 1838), а последующие продолжали печататься и после смерти автора, наступившей в 1841 г. – так, том 3 вышел в 1843 г., а за ним последовал и 4-й, включавший 7-ю и 8-ю книги труда.

[11] «К великой досаде Погодина, не ему привелось […] сказать последнее слово в полемике современников об “Истории государства Российского”. Все высказанные им наблюдения были верны и метки, но оставалось свети их к одному общему аккорду, найти общий ключ к сделанной им характеристике. Эту благодарную роль взял на себя Полевой и выполнил ее со свойственным ему талантом» (Милюков, 1897: 197).

[12] В 1830 г. уже прямо по адресу «Истории русского народа» кн. П.А. Вяземский писал: «Нет сомнения, что оскорбительные суждения о творении его [т.е. «Истории государства Российского» Карамзина – А.Т.], напечатанные в Вестнике Европы и в Московском Вестнике, имеющие целью поколебать уважение к заслугам, им отечеству оказанным, приготовили нынешние сатурналы литературы нашей, разразившейся появлением Истории Русского народа. В этом отношении г-н Полевой поступил неблагодарно: следовало ему посвятить творение свое не Нибуру, а Каченовскому и Арцыбашеву. Они удобрили ниву, на которой он собирает жатву; они вложили в него мысль и усердие обработать ее. В политическом мире анархия ведет к деспотизму: в литературном мире ниспровержение законов изящности, анархическое своевольство есть также вступление к лжецарствию невежества» (Вяземский, 1879: 129; ср. известную запись из «Старой записной книжки», сделанную вскоре после похорон Полевого – Вяземский, 1884: 211).

[13] Цитата из предисловия к «Истории государства Российского».

[14] Ведь и в числе тех, кому надлежало родиться, «дабы могли мы наконец понять, что есть история? Как должно ее писать и что удовлетворяет наш век?» Полевой называет Шиллера, Цшокке, Гете, В. Скотта (Полевой, 1990: 41) – и для него самого будет важно соединение опыта историка и исторического романиста: он дважды опишет события княжения Василия Темного, сначала в романе «Клятва при гробе господнем» (1832), а затем в V томе «Истории» (1833). Отметим, что полемика с Карамзиным охватывает и эту сторону – так, например, в примечаниях к I тому своей «Истории…» он пишет: «Что раздельные народы славянские были основание образовавшихся потом княжеств русских (например, что Киев составили поляне, Чернигов – северяне), в сем нет сомнения. Мстислав (1023 г.), поставя северян против врагов, и объезжая потом поле битвы, говорил: “Кто сему не рад? Се лежит Северянин, а не Варяг, а дружина своя цела (Кен., ст. 102)”. “Слово, недостойное доброго Князя, ибо Черниговцы, усердно пожертвовав ему жизнью, стоили, по крайней мере, сожаления”, — говорит Карамзин (Ист. Г.Р., т. II, с. 24). Справедливо; но не лучше ли было, вместо неуместной чувствительности, извлечь более важное замечание о взаимной народной ненависти разных русских областей, основанной на различиях народов, этих древних кланов, которые ожидают своего В. Скотта?» (Полевой, 1997: I, 527, прим. 33) – иными словами, там, где для Карамзина находится материал морального поучения, там Полевой видит художественный материал – который открывается благодаря историзму, преобразующему скучные или печальные княжеские распри в незнакомую реальность прошлого.

[15] В предисловии к «Истории…» Полевой вставляет язвительную похвалу историографу, отмечая «благородную смелость, с какою Карамзин защищает угнетенного несчастливца, ненавидит сильного злодея, вступается за права человека. Но этим едва л не ограничатся все достоинства “Истории государства Российского”» (Полевой, 1997: I, 31).

[16] «По моему мнению, доныне столько уже приготовлено материалов для Русской Истории собственно, мы уже столько знакомы с современными, верными идеями об истории вообще, что можем отважиться писать нашу историю так, чтобы сущностью, порядком идей, воззрением на дела, она могла быть достойна внимания людей просвещенных» (Полевой, 1997: I, 32 — 33).

[17] Напомним, что после публикации отрицательной рецензии на Высочайше одобренную пьесу Н. Кукольника «Рука Всевышнего Отечество спасла» (1834) Полевой был доставлен в Петербург в III отделение, допрашиваем начальником III отделения гр. Бенкендорфом и министром народного просвещения С.С. Уваровым и затем отправлен тем же путем в Москву – куда вслед за ним последовало и принятое Высочайшее решение о запрещении «Московского телеграфа». В силу серьезного расстройства дел и обременённостью долгами, такое решение стало сильным ударом для Полевого, но после того, как в 1837 г. он перебрался в Петербург и принял на себя редакцию «Сына Отечества» и соредакцию «Северной пчелы», выяснилось, что ему воспрещено помещать свое имя на редактируемых им журналах, т.е. решением министерства народного просвещения он был лишен значительной части своего капитала – своего имени, много стоившего в глазах публики. Банкротство Смирдина, в делах которого Полевой принимал после 1834 г. все более тесное участие, сделало его положение воистину отчаянным.

В числе поводов, послуживших к закрытию «Московского Телеграфа», некоторую роль играла и «История…». Так, знакомый Полевого ярославский священник Диев в связи с закрытием журнала записывает: «Невольно припомнишь слова Ивана Михайловича [Снегирева – цензора, бывшего в довольно приятельских отношениях с Полевым, три письма последнего к нему опубликованы: Козмин, 1903: 523 – 527. – А.Т.], помещенные в письме его ко мне от 10 августа 1833 года: “В сентябре будет суд всем журналам, кои в Европе сделались. Если замечены будут с другой стороны, то издавать запретятся. Особый наряжен комитет для этого. Дай бог к добру! По пословицам: “дружба – дружбой, служба — службой” и “правда светлее солнца”. Полевой далеко увлекся духом вольного запада. В истории русского народа, соблазнительной по самому названию, есть статьи, кое нельзя читать без негодования, например о Владимире Мономахе, о сражении Невского при Неве со шведами, страдания князя Михаила Черниговского, отзыв о Шемяке […] Не говорю о надутых, как водяные пузыри, порицаниях, почти везде без приличия раскинутых, против истории бессмертного историографа Карамзина, против коего критика Полевого подобна кваканью лягушек, мечтающих, что от их крика громадная страмида рассыплется”» (Сергеев, 1991: 584). В тетради выписок из изданий Полевого, составленной б. Бруновым и поданной Уваровым как обвинительный акт против Полевого, изрядное место было отведено «Истории…» (Сухомлинов, 1889: 418, 425 – 428).

[18] О том же извещал Полевой брата Ксенофонта в письмо от 15 августа 1838 г. (Полевой Кс., 1888: 439).