Илл.: Георг Фредерик Уоттс Хаос. 1875-1882.

ОТ ПУБЛИКАТОРА

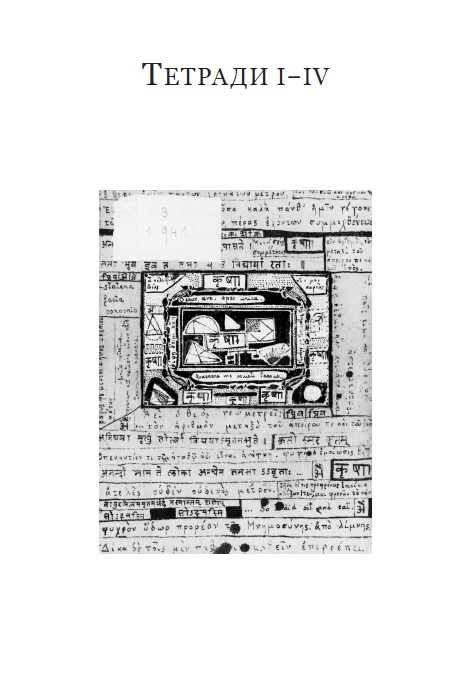

Издательство Ивана Лимбаха сделало очередной очень важный подход к наследию Симоны Вейль. Ее книги на русском языке «Тяжесть и благодать» («Русский путь» 2008 г.) , «Формы неявной любви к Богу» («Свое издательство» 2012 г.) давно стали библиографической редкостью. На этот раз усилиями уважаемой команды Ивана Юрьевича в свет вышли 2 тома «Тетради. 1933-1942».

Как и в случае с книгой «Формы…» над этим, новым переводом замечательно потрудился Петр Епифанов (литературный псевдоним) , а издатели сочли вполне обоснованным предварить книгу двумя его весьма богословски и философски содержательными предисловиями.

О Симоне Вейль, способной, мне кажется, увидеть предвосхищение христианской истины не только в античности, но даже в первых моментах Творения, сказано очень много. Часто и неслучайно пишущие о ней вспоминают слова Сергея Сергеевича Аверинцева: «Если XXI век – будет, то есть если человечество не загубит своего физического, или нравственного, или интеллектуального бытия, не разучится вконец почтению к уму и к благородству, я решился бы предположить, что век этот будет в некоем существенном смысле также и веком Симоны Вейль».

Новый двухтомник помимо очень содержательных предисловий Петра Епифанова предваряется вступительным словом Олега Панкратьева. Олег Владимирович преподаватель философии кафедры социальных и гуманитарных наук НИУ ИТМО. До поступления в университет он учился в Религиозно-философском институте при обществе «Открытое христианство» (СПб), где познакомился с Константином Ивановым, уже известным читателям «Русофила». Олег мой давний оппонент в многолетней религиозно-философской переписке, в которой наши с ним оценки по многим вопросам зачастую принципиально различны. Вот и на этот раз Олег настаивал на значительном сокращении текста его обстоятельной работы, при этом легкомысленно вверил мне возможность изъятий из текста. Я не преминул коварно распорядиться этим доверием автора и выношу на суд читателей цельный, т.е., не сокращенный увесистый «кирпич» предисловия О.Панкратьева. В конце концов, предлагаемый текст, посвященный духовным вопросам современного человека, точно следует руслу размышлений Симоны Вейль и даже продолжает их. Что до возможных упреков в мой адрес от читателей «Русофила», то те из них, кто избегает пограничной и общей для теологии и философии темы веры и христианского смысла атеизма, то совесть моя спокойна: укоряющие легко могут не продолжать чтение этой странички нашего сайта.

Владимир Шаронов

Центральной темой размышлений Симоны Вейль является опыт богоотсутствия, чрезвычайно важный для религиозной мысли и, особенно, теологии ХХ века. Знаменитая метафора Ницше «Бог мертв» была услышана именно верующими, чья вера прошла через собственную смерть внутри секулярной культуры, или то горнило сомнений, о котором говорил Достоевский. Именно здесь предсмертный вопль Христа «Боже мой, Боже мой! Зачем ты меня оставил?» получил свое особое звучание, столь важное для понимания проблемы атеизма — проблемы, чаще всего ускользающей от самих атеистов. Глубоко впитав в себя слова Ницше, христианская мысль идет путем, противоположным тому, которым шел Фейербах в «Сущности христианства». Уже не атеисты пытаются понять христианство лучше самих христиан, а христиане начинают понимать атеизм глубже самих атеистов. Этим путем, причем, одной из первых, идет и Симона Вейль: «Все проблемы, которые встают перед неверующими, должны ставить перед собой христиане — и вторые даже больше»[1]. Атеизм становится проблемой для современных христиан именно потому, что его основу составляет опыт Богоотсутствия: «Тот, в ком нет Бога, не может прочувствовать его отсутствия»[2]. Бог умирает в том, в ком живет.

Уже не атеисты пытаются понять христианство лучше самих христиан, а христиане начинают понимать атеизм глубже самих атеистов. Этим путем, причем, одной из первых, идет и Симона Вейль: «Все проблемы, которые встают перед неверующими, должны ставить перед собой христиане — и вторые даже больше»[1]. Атеизм становится проблемой для современных христиан именно потому, что его основу составляет опыт Богоотсутствия: «Тот, в ком нет Бога, не может прочувствовать его отсутствия»[2]. Бог умирает в том, в ком живет.

Габриэль Марсель справедливо связывает слова Ницше «Бог мертв» с чистотой его детской веры[3]. Проблема атеизма — это религиозно-философская проблема. Для секулярного атеистического сознания, начисто оторванного от своих религиозных корней, теряет смысл не только разговор о смерти Бога, но и сам атеизм. Согласное с гегелевской диалектикой пророчество о том, что отмирание веры в Бога неминуемо приведет и к отмиранию атеизма (отрицание отрицания), имеет и свою обратную сторону, указывающую на их сущностную связь. Атеизм живет отрицанием Бога, в котором он жизненно заинтересован, ярким свидетельством чему явилось так называемое онтологическое доказательство атеизма у Бакунина: «Если Бог существует, то у человека нет свободы, он — раб. Но если человек может и должен быть свободен, то значит Бога нет»[4]. Когда атеист произносит «Бога нет», он, сам того не ведая, исходит из знания о Том, Кого нет, то есть Бога — в противном случае, его отрицание не имеет смысла. Как говорит христианский философ Константин Иванов: «Нельзя спорить с атеизмом прямолинейно и формально, заявляя на атеистическое „Бога нет“ „христианское“, по сути общерелигиозное, „Бог есть“. „Кого нет?“ — надо спросить, вскрывая подсознательную смысловую основу атеизма»[5]. В современном богословии, прошедшем через опыт атеизма, отрицание Бога неотделимо от Его утверждения, о чем говорит другой христианский мыслитель, ученик Льва Карсавина Анатолий Ванеев: «Боготрицание — это динамический и потому именно отрицательный момент богоутверждения. Вот что должно быть „точкой экстаза“ современного религиозного сознания: полнота богобытия не уничтожается отрицанием, а выявляется через отрицание»[6]. Симона Вейль одной из первых наиболее остро почувствовала религиозную основу боготрицания, неотделимого от богоутверждения: «Из двух человек, не имеющих опыта Бога, тот, кто Его отрицает, может быть, ближе <к Нему>»[7]. Атеист, отрицающий Бога, может быть куда более восприимчив к Его отсутствию, чем верующий к Его присутствию. Столкнувшись с этим парадоксом, теология ХХ века пришла к очень важному выводу: Богу принадлежит не только Его присутствие, но и Его отсутствие, не только Бытие, но и Его собственное Небытие. Опыт отсутствия Бога не менее, а в чем-то и более значим, чем опыт Его присутствия. У Симоны Вейль контакт человека с Богом возможен только в чувстве отсутствия: «Контакт с творениями нам дан в чувстве присутствия; контакт с Богом — в чувстве отсутствия. В сравнении с этим отсутствием, присутствие становится бóльшим отсутствием, чем само отсутствие»[8]. Атеизм соответствует чувству отсутствия Бога, без которого невозможно подлинное богопознание. Вот почему Симона не только не противопоставляет себя атеистам, но и говорит о собственном атеизме: «Я неизбежно являюсь атеистом той частью своей души, которая не приготовлена для Бога. Из людей, чья сверхъестественная часть души не пробуждена, правы атеисты, а верующие неправы»[9].

Экзистенциальный пафос атеизма исходит из переживания отсутствия Бога, переживания, вырванного из контекста иерархического сознания, внутри которого оно могло занять соответствующее ему место. Бог открывается современному человеку в остром переживании Его отсутствия, как и смысл — в остром переживании отсутствия смысла. Расколдовывание мира, лишение его всякого намека на тайну, парадоксальным образом приводило к тому, что Сокровенный Бог начинал переживаться в качестве еще большей Тайны, присутствующей в мире через свое отсутствие. На Бога уже указывал не мир, как у апостола Павла (Рим 1, 20), а переживание пустоты, указывающей на отсутствие Бога в мире, о чем одним из первых заговорил Паскаль. Именно Паскаль использовал обращение к переживанию пустоты с апологетической целью пробуждения в человеке нужды в Боге: «Напрасно старается человек наполнить эту образовавшуюся пустоту всем его окружающим, прибегая к отсутствующим вещам за помощью, в которой отказывают ему вещи присутствующие. Те и другие не в состоянии помочь ему, так как эта бездонная пропасть может быть наполнена только предметом бесконечным и неизменным, т. е. самим Богом»[10].  В «Тетрадях» Симоны Вейль обращение к пустоте заявляет о себе с не меньшей остротой: «Надо заново показать мир — то, что в нем пустота — чтобы мир почувствовал нужду в Боге»[11]. Мир, о котором идет речь, и есть, по меткому выражению Хайдеггера, мир, ставший картиной, за рамками которой остается все, что не попадает в поле зрения позитивной науки. Пробудить нужду в Боге — значит, прежде всего, выйти за рамки этой картины. Однако выход за рамки картины мира подразумевает выход к Ничто, так как мир, ставший картиной, представлен во всей своей исчерпывающей полноте, противопоставить которой можно только «пустоту». Бог, вынесенный за рамки картины мира, переживается именнокак пустота или Ничто. Свершается, по словам Константина Иванова, самоотрицание божественной Тайны в предельной полноте ее выявления как позитивной, фактической, бестайной реальности[12]. Это Бог в крайней точке богоотрицания, о котором Кириллов скажет Ставрогину: «Его нет, но он есть», — или в той крайней точке богоотсутствия, где Бог становится Ничто, а ничто — Богом. Только если у Кириллова Бог, которого нет, выражает собой чуждую человеку, ужасающую его или ничтожащую силу хайдеггеровского Небытия, «боль страха смерти», но никак не любовь, то для Симоны Вейль, напротив, сама любовь к Богу и есть любовь к Богу, в определенном смысле, несуществующему, поскольку, как говорит она, из всего существующего нет ничего, что было бы вполне достойно любви[13]. Это совсем не значит, что Симона хочет говорить о Боге в терминах неоплатонической апофатики. Уже следующая цитата покажет, что для нее важно совершенно другое: «Если мы любим Бога, как несуществующего, Он проявит Свое существование »[14]. Существование Бога для нас не является причиной любви к Нему, напротив, оно есть следствие этой любви. Бог — не факт, принуждающий нас к своему признанию одним фактом своего существования. К Богу еще в большей степени относится то, что Симона говорит о таинствах веры: «Таинства веры не надо ни утверждать, ни отрицать, но полагать их выше <всего>, что мы утверждаем или отрицаем»[15]. Мы только унижаем тайны веры, делая их объектом утверждения или отрицания, тогда как им подобает быть предметами созерцания[16]. «Не принимать эти таинства как истины, ибо это невозможно, но признавать, что этим таинствам, которые мы любим, подчинено все, что мы принимаем как истины»[17]. Существование Бога подразумевает не власть факта, а власть смысла, открывающуюся не по принуждению, а по любви, озаряющей разум: «Вера — опыт того, как разум озаряется любовью. Истина как свет блага; благо выше сущностей. Орган в нас, которым мы видим истину, — разум; орган в нас, посредством которого мы видим Бога, — любовь…»[18]. Бог реален настолько, насколько реальна любовь к Нему. Онтологическое доказательство, как справедливо замечает Симона, «не является доказательством для понимания как такового, но только для понимания, одушевленного любовью, — это доказательство являет нам не просто реальность Бога, но также и догматы о Троице, Воплощении и Страдании».[19] Атеист, отталкивающийся от факта отсутствия Бога в мире, опирается, сам того не сознавая, на платоническую, стоящую над фактами идею Бога, находящуюся выше всякого утверждения и отрицания. Если бы идея Бога была для него «всего лишь идеей», весь пафос атеизма сошел бы на нет. Напротив, атеист переживает Идею Бога как реальность, на которую и направлено его отрицание. Чем с большим пафосом и настойчивостью отрицается существование Бога, тем с большей силой утверждается реальность Его Идеи, пусть и во всей ее чуждости. Отличие веры от неверия, таким образом, не в утверждении или отрицании Бога, а в любви к Богу, даже как несуществующему. Мало того, вся логика размышлений Симоны Вейль подводит нас к тому, что любить Бога можно лишь имея в виду Его отсутствие, поскольку именно оно лишает нас возможности рассматривать Бога как средство. Отсутствующий Бог уже не может быть любим лишь в качестве Спасителя или Утешителя, обращаясь к нам своей пустотой: «Избавиться от верований, заполняющих пустоту, подслащающих горечь. От веры в бессмертие, от веры в полезность грехов. От веры в предопределенность хода событий — короче, от тех утешений, которых обычно ищут в религии. Любить Бога сквозь разрушение Трои и Карфагена — и без утешения»[20]. Жизнь верующего должна ориентироваться не на то, что Бог есть, а на то, что Его нет: «Выполнять всевозможный труд, прилагать всевозможные усилия ради Бога и думая при этом, что Он не существует»[21]. Подобные высказывания и могут показаться крайне максималистскими, и это нужно признать, увидев в них, тем не менее, особенность новоевропейского, доктринального характера веры — особенность, связанную с новой свободой и новой ответственностью. Уже Лютер говорит, что христианину важно иметь убеждения[22]. Христианская вера проходит через индивидуальное сознание, выдвигающее к ней свои особые требования, подобные тем, что выдвигает Декарт к нашей мысли.

В «Тетрадях» Симоны Вейль обращение к пустоте заявляет о себе с не меньшей остротой: «Надо заново показать мир — то, что в нем пустота — чтобы мир почувствовал нужду в Боге»[11]. Мир, о котором идет речь, и есть, по меткому выражению Хайдеггера, мир, ставший картиной, за рамками которой остается все, что не попадает в поле зрения позитивной науки. Пробудить нужду в Боге — значит, прежде всего, выйти за рамки этой картины. Однако выход за рамки картины мира подразумевает выход к Ничто, так как мир, ставший картиной, представлен во всей своей исчерпывающей полноте, противопоставить которой можно только «пустоту». Бог, вынесенный за рамки картины мира, переживается именнокак пустота или Ничто. Свершается, по словам Константина Иванова, самоотрицание божественной Тайны в предельной полноте ее выявления как позитивной, фактической, бестайной реальности[12]. Это Бог в крайней точке богоотрицания, о котором Кириллов скажет Ставрогину: «Его нет, но он есть», — или в той крайней точке богоотсутствия, где Бог становится Ничто, а ничто — Богом. Только если у Кириллова Бог, которого нет, выражает собой чуждую человеку, ужасающую его или ничтожащую силу хайдеггеровского Небытия, «боль страха смерти», но никак не любовь, то для Симоны Вейль, напротив, сама любовь к Богу и есть любовь к Богу, в определенном смысле, несуществующему, поскольку, как говорит она, из всего существующего нет ничего, что было бы вполне достойно любви[13]. Это совсем не значит, что Симона хочет говорить о Боге в терминах неоплатонической апофатики. Уже следующая цитата покажет, что для нее важно совершенно другое: «Если мы любим Бога, как несуществующего, Он проявит Свое существование »[14]. Существование Бога для нас не является причиной любви к Нему, напротив, оно есть следствие этой любви. Бог — не факт, принуждающий нас к своему признанию одним фактом своего существования. К Богу еще в большей степени относится то, что Симона говорит о таинствах веры: «Таинства веры не надо ни утверждать, ни отрицать, но полагать их выше <всего>, что мы утверждаем или отрицаем»[15]. Мы только унижаем тайны веры, делая их объектом утверждения или отрицания, тогда как им подобает быть предметами созерцания[16]. «Не принимать эти таинства как истины, ибо это невозможно, но признавать, что этим таинствам, которые мы любим, подчинено все, что мы принимаем как истины»[17]. Существование Бога подразумевает не власть факта, а власть смысла, открывающуюся не по принуждению, а по любви, озаряющей разум: «Вера — опыт того, как разум озаряется любовью. Истина как свет блага; благо выше сущностей. Орган в нас, которым мы видим истину, — разум; орган в нас, посредством которого мы видим Бога, — любовь…»[18]. Бог реален настолько, насколько реальна любовь к Нему. Онтологическое доказательство, как справедливо замечает Симона, «не является доказательством для понимания как такового, но только для понимания, одушевленного любовью, — это доказательство являет нам не просто реальность Бога, но также и догматы о Троице, Воплощении и Страдании».[19] Атеист, отталкивающийся от факта отсутствия Бога в мире, опирается, сам того не сознавая, на платоническую, стоящую над фактами идею Бога, находящуюся выше всякого утверждения и отрицания. Если бы идея Бога была для него «всего лишь идеей», весь пафос атеизма сошел бы на нет. Напротив, атеист переживает Идею Бога как реальность, на которую и направлено его отрицание. Чем с большим пафосом и настойчивостью отрицается существование Бога, тем с большей силой утверждается реальность Его Идеи, пусть и во всей ее чуждости. Отличие веры от неверия, таким образом, не в утверждении или отрицании Бога, а в любви к Богу, даже как несуществующему. Мало того, вся логика размышлений Симоны Вейль подводит нас к тому, что любить Бога можно лишь имея в виду Его отсутствие, поскольку именно оно лишает нас возможности рассматривать Бога как средство. Отсутствующий Бог уже не может быть любим лишь в качестве Спасителя или Утешителя, обращаясь к нам своей пустотой: «Избавиться от верований, заполняющих пустоту, подслащающих горечь. От веры в бессмертие, от веры в полезность грехов. От веры в предопределенность хода событий — короче, от тех утешений, которых обычно ищут в религии. Любить Бога сквозь разрушение Трои и Карфагена — и без утешения»[20]. Жизнь верующего должна ориентироваться не на то, что Бог есть, а на то, что Его нет: «Выполнять всевозможный труд, прилагать всевозможные усилия ради Бога и думая при этом, что Он не существует»[21]. Подобные высказывания и могут показаться крайне максималистскими, и это нужно признать, увидев в них, тем не менее, особенность новоевропейского, доктринального характера веры — особенность, связанную с новой свободой и новой ответственностью. Уже Лютер говорит, что христианину важно иметь убеждения[22]. Христианская вера проходит через индивидуальное сознание, выдвигающее к ней свои особые требования, подобные тем, что выдвигает Декарт к нашей мысли.

Императив веры Симоны Вейль — делать все ради Бога, но при этом думать, что он не существует, — исходит из ситуации радикального безбожия, внутри которой даже верующий вынужден мыслить и действовать так, как будто Бога нет. Требование Симоны обращено к верующим, чтобы они пережили пустоту Богоотсутствия, которая полнее и реальнее любой полноты.

«Бог, которого нет, но Он есть», «Бог, присутствующий и отсутствующий одновременно» — все это, пользуясь словами Люсьена Гольдмана[23], определения трагического сознания, сущностно связанного с процессами новоевропейской секуляризации и, особенно, с философским деизмом, вытеснившим Бога-Творца за пределы Его творения.

Такое понимание Бога в эпоху совершеннолетия мира и безрелигиозного христианства наиболее остро выражено у известного лютеранского богослова Дитриха Бонхёффера: «Перед Богом и с Богом мы живем без Бога. Бог дозволяет вытеснить себя из мира на крест, Бог бессилен и слаб в мире, но именно в этом и только через это Он с нами и помогает нам»[24].

Новое время, изгоняющее Бога из всех сфер жизни и знания, заново открывает Христа Распятого. Трагический Бог Нового времени, вытесненный со сцены мира, парадоксальным образом присутствует на этой сцене в качестве взгляда безучастного зрителя и, вместе с тем, на Кресте. Не имея никакой возможности вмешаться в происходящее действие, Он может только страдать и сострадать. Это Бог, у которого, как скажет Бердяев, власти меньше, чем у полицейского[25]. Симона Вейль, несомненно, подписалась бы под этими словами. Идея всемогущего Бога ей глубоко чужда прежде всего потому, что выражает собой проекцию на Бога ложного, слишком человеческого представления о божественности: «Как мы и о богах думаем, и о людях знаем, — цитирует Вейль Фукидида, — в силу природной необходимости, они всегда удерживают полноту власти, которой располагают“ (…) Не так с христианским Богом»[26]. «Не использовать всю полноту власти, которой мы обладаем — значит выносить пустоту», что противоречит всем природным законам и на что способна лишь благодать[27]. Напротив, в Христе распятом человек видит Бога, отрекающегося от своей власти. И нигде так Бог не далек от человека, как на Кресте: «Чтобы мы почувствовали расстояние между нами и Богом, надо было, чтобы Бог стал распятым рабом. Потому что мы ощущаем расстояние лишь по отношению к тому, что ниже нас. Воображению гораздо легче поставить себя на место Бога-Творца, чем на место распятого Христа»[28]. Вот почему «только Крест не может быть подделан воображением»[29]. Трансцендентность Бога открывается не в Его предельной удаленности от нас, а, напротив, в предельной близости соприкосновения с Ним: «Опыт трансцендентного; это кажется противоречием, и однако трансцендентное познается не иначе как в соприкосновении, так, чтобы наши способности <воображения> не смогли его подделать»[30]. Здесь вновь мысль Симоны пересекается с мыслью Бонхёффера, четко отделяющего трансцендентность Бога от ограниченности наших познавательных способностей: «Запредельность Бога — это не запредельность нашей способности познания. Гносеологическая трансцендентность не имеет никакого отношения к трансцендентности Бога. Бог трансцендентен посреди нашей жизни»[31].

Учение о трансцендентном Боге касается самого нерва западного богословия, а именно, откровения сокровенной Божественной тайны. Самое таинственное в Божественной тайне — не ее сокровенность, а ее полная открытость в Иисусе Христе, о чем, опираясь на теологию Карла Барта и Карла Ранера, говорит видный католический богослов, кардинал Вальтер Каспер: «В акте откровения Бог не отменяет своей тайны; Он не снимает с нее покров, чтобы мы были с этого момента в курсе относительно Него. Напротив, откровение состоит в том, что Бог открывает свою сокровенную тайну, а именно тайну своей свободы и своей личности. Таким образом, откровение есть откровение сокровенного Бога»[32]. Апофатическая интерпретация сокровенности Божественной тайны как непостижимости Бога приводит к иррационализму и полному непониманию сути Божественного откровения. Сокровенность Бога, по Касперу, подразумевает не потустороннего и далекого абсолютного Бога, а присутствующего среди земных отчуждений, открывшегося Бога. Именно открытость Божественной тайны у Каспера, подобно трансцендентности Креста у Симоны, есть суд над гордыней человека, стремящегося стать как Бог, и над всеми человеческими представлениями о Боге: «Поэтому Божественное откровение является судом над всеми самодельными идолами, над нашими представлениями о Боге и над всеми абсолютизациями, которые не освобождают, а закрепощают нас»[33]. И, все же, открытость Бога для Симоны — это открытость Его пустоты, которую мы не можем заполнить никаким воображением, подобно тому, как мы не можем заполнить нашим воображением пустоту голода или пустоту, образованную отсутствием близкого друга, не говоря уже о его смерти. Откровение пустоты или Небытия Бога, подчеркивает Константин Иванов, и есть предел Божественной Тайны, чье «Небытие слепо переживают позитивисты, воспринимающие реальность как бестайную. Но для христиан Небытие Тайны есть ее крайняя таинственность и потому высшее ее выражение»[34]. Вот почему Бог открывается Симоне как Бог опустошенный, отсутствующий, изгнанный из мира на крест, и любое другое понимание Бога будет для нее ложным: «Уподобляться Богу — но Богу распятому»[35].

Как и у Леона Блуа, взгляд Симоны обращен к распятию. В предсмертном крике Иисуса «Боже Мой, Боже мой! Для чего ты меня оставил?» она усматривает истинное доказательство божественности христианства. Особенно ярко говорится об этом в письме о. Кутюрье: «Пусть Гитлер умрет и воскреснет хоть пятьдесят раз, я не стану смотреть на него как на Сына Божьего. А если бы в Евангелии вовсе не было упомянуто о воскресении Христа, мне было бы только легче поверить. Мне достаточно одного Креста… Крест воздействует на меня так же, как на других Воскресение»[36]. Крест обладает своей особой, трагической убедительностью, выраженной уже словами ап. Павла, не желавшего знать ничего, кроме Христа распятого (1 Кор 2:2). Достаточно обратиться к «Сущности христианства» Фейербаха, чтобы убедиться, насколько глубоко один из отцов современного атеизма восприимчив ко всему, что касается Христа страдающего. В крайне сциентистском по духу проекте демифологизации христианства Рудольфа Бультмана отчетливо читается христианство Голгофы, выраженное языком хайдеггеровской экзистенциальной аналитики, не говоря уже о разрабатываемой Томасом Альтицером теологии смерти Бога. «Распятое Я Господа, — говорит Йозеф Ратцингер (папа Бенедикт XVI), — реальность столь полная, что все отступает на задний план»[37]. Скандал, шок Креста, остро пережитый Тертуллианом и Кьеркегором, разрушает все человеческие представления о божественном всемогуществе, что Симона выражает гениальной по своей простоте фразой: «Христа убили в ярости на то, что Он был всего лишь Богом»[38].

Определение «всего лишь Бог» относится к трансцендентному Богу, что, казалось бы, исключает прямое указание на Христа. Однако, для Симоны Вейль подлинная трансцендентность Бога открывается, как уже было сказано, в Его предельной имманентности, от которой человек всеми силами пытается отгородиться ложными представлениями о трансцендентном. Бог, совлекший с себя свою божественность, Бог, ставший человеком, оказывается всего лишь Богом, которому человек не может простить Его бессилия, в свете которого разоблачается ложная божественность самого человека: «Представлять себе Бога всемогущим — это представлять самого себя в состоянии ложной божественности»[39]. «Откровение учит, — говорил за несколько десятилетий до Симоны Леон Блуа, — что один Бог беден, и его единородный Сын — единственный нищий»[40]. Только Сам Бог может открыть человеку свою нищету. Нищий Бог или Бог, опустошивший Себя, — это и есть подлинный Бог откровения. Сверхъестественность Бога подразумевает не сверхсилу, а «силу, в немощи совершающуюся»[41]. Сама благодать для Симоны — это «закон нисходящего движения» и то, что кажется падением для человека, является возвышением для Бога: «Закон нравственного тяготения заставляет нас падать к небу»[42]. Самое трудное в христианстве — верность опустошившему Себя Богу: «Трудно быть верным Христу. Это означало верность пустоте. Куда легче быть верным до смерти Наполеону. Куда легче это было позднее быть верными для мучеников; потому что уже была Церковь — сила, с данными ей обетованиями в земной истории. Умереть можно за то, что сильно, но не за то, что слабо; или, по меньшей мере, за то, что будучи в настоящий момент слабо, сохраняет ореол силы. Верность Наполеону на острове Св. Елены не была верностью пустоте. Когда умирают за то, что сильно, смерть теряет свою горечь. И в то же время — свою награду»[43]. Слова Симоны о верности пустоте, как и о нисходящем движении благодати, пересекаются с мыслями Макса Шелера, для которого изначальное соотношение между высшими и низшими формами бытия, как и ценностей, характеризуется положением: «Низшее изначально является мощным, высшее бессильным»[44]. Однако следующие за этим слова немецкого философа о том, что каждая высшая форма, бессильная относительно более низшей, осуществляется силами низшей формы, уже неприемлемы для Симоны, согласно которой, всегда важна не цель, какой бы высокой она ни была, а уровень энергии, направляющей к цели: «Добродетельное действие может стать низменным, если нет свободной энергии на том же уровне»[45].

Сверхъестественная благодать не только заполняет пустоту, но, как добавляет Симона, сама ее и создает. Любая попытка смешать нисходящее движение благодати с воодушевляющим и заполняющим внутреннюю пустоту природным инстинктом, особенно, с социальным чувством, вызывает у нее самый резкий протест: «Как ни глупа теория Дюркгейма, смешивающая религиозное с социальным, в ней, однако, кроется истина: та, что социальное чувство похоже на ошибающееся в самом себе чувство религиозное. Они похожи, как поддельный алмаз — на настоящий, так что люди, не имеющие дара различения духов, успешно обманываются этим сходством»[46]. Частая подмена веры социальными чувствами отчасти объясняет, почему Симона так и осталась вне католической церкви: «Социальные чувства имеют сегодня такое влияние, они так способны возвышать вплоть до высших проявлений героизма в страдании и смерти, что я сочту благом, если несколько овец останутся вне овчарни, ради свидетельства, что любовь Христова есть, по своей сути, совершенно другая вещь»[47]. Эти слова, написанные в период, когда социальные чувства в виде фашистской и коммунистической идеологии, все более и более овладевали массами, не теряют своей актуальности и сейчас, когда серьезный разговор о церкви подменяется у нас разговорами о соборности и росте национального самосознания, а разговор о христианстве — крайне идеологизированными разговорами о духовности, которым как раз и следует противопоставить слова Христа: «Блаженны нищие духом» (Мф 5:3). Обращение Симоны Вейль к божественной пустоте — это ответ на любую попытку самопревознесения человека, единственным средством от которого может быть только глубокое понимание того, что есть христианское смирение.

Смысл христианского смирения, разговорами о котором так часто злоупотребляют в церкви, отнюдь не в смирении человека перед божественным величием, а в явленности божественноговеличия в смирении Христа, о чем пишет и православный богослов Александр Шмеман: «Гордыня. Она от того, что человек думает (и его так учат все «религиозники»), что смирения требует Бог или, иными словами, что Бог, потому что Он Бог, может быть «гордым», а нам — ничтожной твари — подобает быть «смиренными». Отсюда вывод — религия «унижает» человека и т.д. На деле же, конечно, смирение как раз Божественно, и его как Божественное, как суть Божества являет Христос. Слава и величие Божие в Его смирении»[48]. Ничто так не отделяет человека от Бога, не отталкивает от Него, как искаженное представление о божественном величии. «Мы должны опустошить Бога от Его божества, чтобы любить Его» — говорит Симона. «Никто не приходит к Богу Творцу и Вседержителю, не пройдя через Бога, обнаженного от своего божества. Если же идут к Богу напрямую, приходят к Иегове (или Аллаху, как Он описан в Коране)»[49]. Иегова для Симоны — это естественный, природный, гордый Бог, бесконечно возвышающийся над своим творением. Напротив, Бог-Творец — это Бог, опустошающий Себя ради своего творения, Бог, «отрекающийся быть всем», или, скрывающий Себя ради существования всего: «Бог мог творить только сокрывшись. Иначе ничего бы не было, кроме Него»[50].

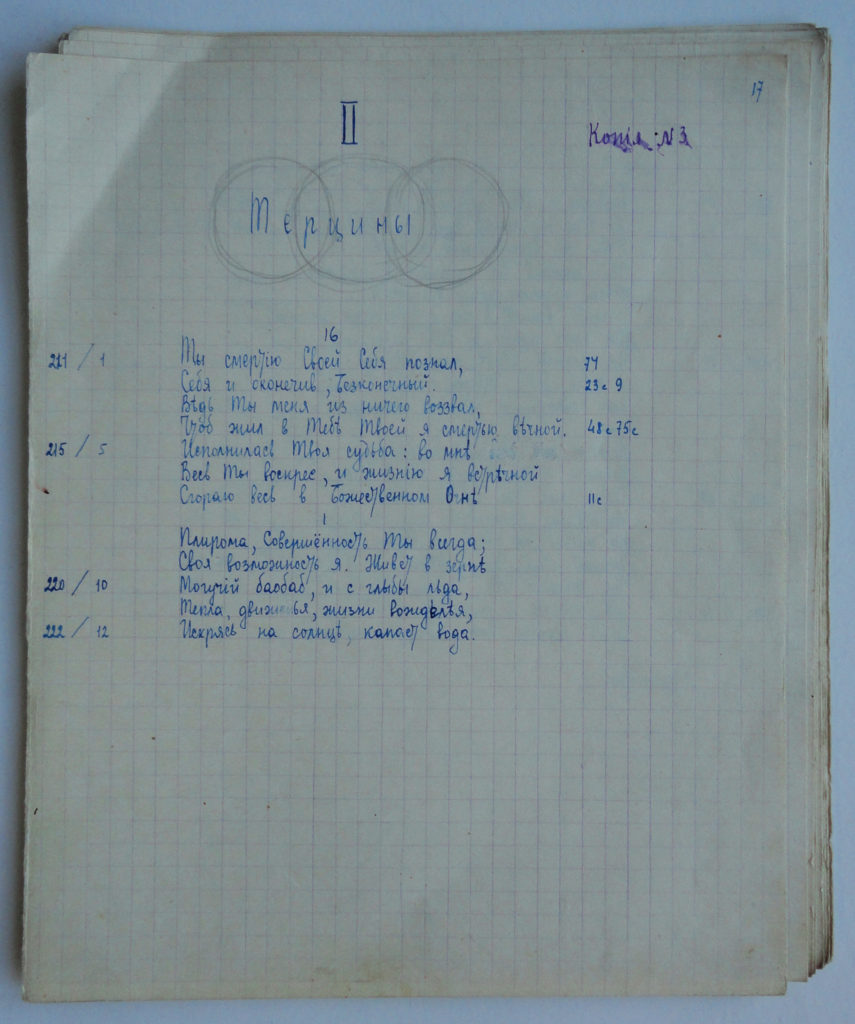

«Отсутствие Бога — самое чудесное свидетельство совершенной любви»[51]. Творец не просто дарует бытие своему творению, но как бы уступает ему место, ожидая от него того же: «Бог может любить в нас лишь это согласие удалиться, чтобы уступить Ему место, так же как Он Сам, Творец, удалился, чтобы уступить нам бытие»[52]. Весьма показательно, что сказанное Симоной не противоречит новоевропейской деистической установке на устранение Бога из мира, а придает ей глубоко религиозное звучание. Смерть Бога в мире, ставшем картиной, начинает пониматься, как смерть Бога ради мира — мотив, крайне важный и для философии позднего Карсавина, обращающегося к Небытному Богу в своих «Терцинах»: «Так Ты меня из ничего воззвал, чтоб жил в Тебе Твоей я смертью вечной»[53].

Творение мира подразумевает самоустранение всемогущего Бога-Творца в качестве свободного дара, предполагающего жертвенную благодарность через отказ: «Бог дал мне бытие, чтобы я вернула Ему его. Если я приму этот дар, он окажется скверным и роковым, и только отказ выявит его ценность»[54]. Смысл данных слов Симоны может быть раскрыт лишь исходя из понимания той роли, которую в отношениях человека и Бога играет благодарность.

Вера в Бога-Творца рождается из благодарности, отсутствие которой ставит Его в один ряд с творением, о чем говорит ап. Павел: «потому что познав Бога как Бога, они Его, как Бога, не прославили и не возблагодарили… и изменили славу нетленного Бога в подобие образа тленного человека, и птиц и четвероногих и пресмыкающихся» (Рим 1:21–23). Неблагодарность творения по отношению к Творцу значит забвение Творца как Творца и присвоение Его дара. Это же еще в большей степени можно отнести к боговоплощению: злоупотребление совершенно верной по своей сути сосредоточенностью на человечности Христа в ущерб идее Богоотцовства, являет собой неблагодарность человека по отношению к Богу и присвоение Его дарственной жертвы. Пример подобной неблагодарности представляет собой, в частности, «Теология смерти Бога» Альтицера, снимающая трансцендентность Бога-Отца в Смерти Христа, воплотившегося и воплощающегося в человечестве. Смерть Бога во Христе — это не диалектическое снятие, а жертвенный дар, требующий величайшей Благодарности. Вот почему и Симона Вейль, с одной стороны, так часто в своих «Тетрадях» обращается к грехопадению Адама, вкусившего плоды с древа познания, т. е. присвоившего их, чтобы быть «как Боги», а с другой, цитирует слова Павла об Иисусе: «Который, будучи в образе Божием, не счел для Себя хищением быть равным Богу» (Фил 2:6), т. е. не присвоил дарованное Ему богосыновство. Благодарность требует ответной жертвы, подразумевающей отказ от того, что стало твоим: «Мы обладаем лишь тем, от чего отказываемся. Все то, от чего мы не отказываемся, от нас ускользает. В этом смысле мы ничем — чем бы это ни было — не можем обладать иначе как через Бога»[55]. Речь не идет об отказе от дара, а как раз о принятии дара через отказ от его присвоения. В данном контексте следует понимать и следующие слова Симоны в письме отцу Перрену: «Если бы мое вечное спасение лежало передо мной на столе, и мне достаточно было протянуть руку, чтобы обрести его, я не сделала бы этого до тех пор, пока не осознала, что получила соответствующее повеление»[56]. Дар, которого мы недостойны (а спасение и есть такой дар), может быть принят только с величайшим смирением перед волей дарителя.

Чистота любви к Богу мерится нашей способностью благодарить Его даже там, где это труднее всего — в страдании: «Любовь к Богу бывает чиста, когда радость и страдание в равной степени побуждают нас к благодарности»[57]. Проблема, точнее, тайна страдания пронизывает собой большую часть размышлений Симоны Вейль. Именно в страдании опыт Богоотсутствия выражает себя с наибольшей остротой: «Несчастье делает Бога отсутствующим на время, более отсутствующим, чем мертвый, чем свет в абсолютно темном каземате»[58]. В момент несчастья, как крайней степени страдания, «в человеке не остается ни малейшего места для Бога, даже у Христа, у которого мысль о Боге стала лишь ощущением оставленности»[59]. Крик Христа «Боже мой, Боже мой! зачем Ты меня оставил!» — это крик страдания, выражающий собой полноту отсутствия Бога. И как бы мало человек ни вспоминал о Боге, перед лицом страданий он вспоминает о Нем, хотя бы для того, чтобы лишний раз убедиться в Его отсутствии. «Почему все так?» — единственный вопрос сраженного несчастьем, перед бессмысленностью его страданий: «Почему? Почему все так? Несчастный, как ребенок, спрашивает у людей, у вещей, у Бога (даже если он не верует), у кого угодно»[60]. Повышенная чувствительность человека Нового времени к страданиям связана с тем, что страдания утратили для него какой-либо смысл. Проповедь сострадания в светском гуманизме неотделима от ощущения бесмысленности самих страданий. Великий инквизитор Достоевского выразил именно эту нигилистическую тенденцию светского гуманизма, внутри которой человека можно только жалеть, но не уважать. Эта тенденция нашла свое философское обоснование в шопенгауэровской тике сострадания, против которой и восстал Ницше. Желание Лейбница в его «Теодицее» оправдать Бога, сняв с Него ответственность за зло, имеет своей обратной стороной утрату религиозного смысла страдания. Оправдание Бога очень быстро переходит в обвинение. Заступивший в свои права новоевропейский субъект, устами Ивана Карамазова, начинает требовать отчета у Творца о страдании невинных детей, не принимая Его творения. Невинность страданий становится синонимом их бессмысленности. Размышления Симоны Вейль о страдании –это ответ не столько на проклятые вопросы Ивана, которые невозможно обойти, сколько на его бунт, представляющий собой отвод глаз от глубины собственных страданий: «Бунт, это — отвести глаза. Иван Карамазов. Принятие есть не что иное, как некая степень, качество внимания. Страдая плотью, мы не можем оторваться мыслью от того, что мы страдаем, и, мечтая об этом <освобождении>, рвемся, как на цепи. Иов: „Боже, хоть на мгновение оставь меня!“. Тот, кто принимает собственное страдание, освещает его светом внимания»[61]. И какими бы непереносимыми ни были наши страдания, мы их переносим уже только потому, что они есть: «Невозможность перенести то, что есть. Однако на самом деле мы это переносим, поскольку это есть»[62].

Важно при этом, что Симона не только не обходит стороной бессмысленность страданий, но и доводит ее до предела, говоря о несчастье. Несчастье сваливается на человека вопреки его желанию и не просто вырывает его из естественной среды, но низводит до уровня вещи: «Несчастье — это не состояние души. Это — когда душа стирается в порошок механической жестокостью обстоятельств. В том, что человек в своих собственных глазах из человека превращается в перерезанного пополам червяка, извивающегося по земле»[63]. «В сущности, несчастье есть разрушение личности, переход в безымянное состояние. Как любовь побудила Христа обнажиться от своей божественности, так несчастного горькая участь обнажает от его человечности»[64]. К человеку, сломленному несчастьем, будь то рабство, плен, утрата социального статуса, не испытывают не только уважения, но и жалости: «Слишком большое несчастье ставит человека ниже людской жалости (…). Жалость спускается до определенного уровня и не идет ниже. (…) Те, кто находятся столь низко — имеют ли они сами жалость к себе?»[65]. Жалость или сострадание, чувства столь важные для гуманистической этики, оказываются бесчувственными перед подлинной глубиной человеческого горя. Вот почему жалость так часто оборачивается презрением к человеку: «Жалость превращается во враждебность, если ее объект переходит или выше, или ниже определенного уровня несчастья»[66]. Симона, таким образом, указывает на сущностную ограниченность этики сострадания. Понастоящему сострадать может только Христос: «Один Христос способен на сострадание; поэтому, пребывая на земле, Он сам не получил его. Чтобы сжалиться над Христом Несчастным, понадобился бы другой Христос»[67]. Подлинное сострадание неотделимо от полноты страдания. Напротив, светский гуманизм претендует на полноту сострадания именно потому, что не переносит саму мысль о страдании.

«Что может — спрашивает Симона — яснее обнаружить слабость нашей веры, чем то, как запросто мы обходим проблему при любом разговоре о несчастье, даже в христианской среде?»[68]. Изнеженное светским гуманизмом ухо современного человека не хочет ничего слышать о страдании. При этом гуманизм, обязанный своим появлением христианству, как бы странно это ни звучало, куда ближе к ветхозаветному пониманию Бога как Судьи. Бог, только сострадающий человеку, но, неспособный избавить его от страданий, по светским меркам, отнюдь не гуманный Бог. Когда Симона в восстании против Бога из-за людских несчастий, на манер Виньи или Ивана Карамазова, видит представление о Боге как одном из земных владык, она несомненно права, но лишь с одной оговоркой: это восстание против Бога, который перестал быть владыкой или судьей, — против Бога, о котором ницшевский Заратустра скажет последнему папе: «Когда он был молод, этот Бог с востока, тогда был он жесток и мстителен и выстроил себе ад, чтобы забавлять своих любимцев. Но наконец он состарился, стал мягким и сострадательным, более похожим на деда, чем на отца, и всего больше похожим на трясущуюся старую бабушку. Так сидел он, поблекший, в своем углу на печке, и сокрушался о своих слабых ногах, усталый от мира, усталый от воли, пока наконец не задохнулся от своего слишком большого сострадания»[69]. Бессильный, сострадательный Бог одинаково неприемлем как для Ницше, так и для Ивана. Вопрос лишь в том, не скрывается ли за этим бессилием и безволием Бога Его подлинное всемогущество и суверенная воля? Нисходящее восхождение Бога на крест не значит ли Его возвышение над любым человеческим представлением о божественной силе? когда Бонхёффер говорит, что религиозность указывает человеку в его бедах на могущество Бога в мире, а Библия — на бессилие, на страдание Бога, он добавляет: «Помочь может лишь страждущий Бог»[70], т. е. Бог, чья сила проявляется в Его страдании. И все, что может предложить Симона Ивану Карамазову, это созерцание Креста: «Когда мы видим подлинное несчастье, — единственное, что позволяет нашей совести смириться с ним, это созерцание Креста Христова. И ничто другое. И этого одного — достаточно»[71]. Нас отделяет от Бога не его крайняя удаленность в нашем страдании, а отведение глаз от Креста: «Люди, пораженные несчастьем, лежат у подножия Креста — почти на самом большом расстоянии от Бога, какое возможно. Не следует думать, что самым большим расстоянием является грех. Грех — это не расстояние. Это неправильное направление взгляда»[72]. Созерцание Креста требует смирения не по отношению к страданиям, причиняемым Богом-тираном, а по отношению к страдающему Богу. Только страдающий Бог, не впадая в тиранию по отношению к человеку, способен возвыситься над всеми нашими представлениями о добре и зле, над которыми не дано возвыситься Всемогущему Богу, чье всемогущество исключает страдание. И лишь к страдающему Богу относятся слова Симоны: «Ложный Бог превращает страдание в насилие. Истинный Бог превращает насилие в страдание»[73]. Кьеркегор, отталкиваясь от истории Авраама, говорит о Боге, находящемся выше всех наших этических оценок или, выражаясь языком Ницше, «по ту сторону добра и зла».

Однако в полной мере Бог торжествует над добром и злом лишь на Кресте. Только имея в виду Крест Христов, человек, вслед за Иисусом, может сказать: «Да будет воля Твоя». И только в свете Креста Симона, всецело принимая слова Ивана, отказывающегося от высшей гармонии во имя «слезинки хотя бы одного замученного ребенка», говорит страшные для светского сознания слова: «Бог так хотел. И в силу такого довода я приму не только слезинку ребенка, но даже мир, который будет сплошным злом»[74]. Мы не живем в лучшем из возможных миров, как полагал Лейбниц, но это не довод против любви к Богу. Любить Бога — значит принимать зло, которое от Него исходит: «Когда мы любим Бога сквозь зло как таковое, это значит, мы любим, в самом деле, именно Бога, <а не что-то другое>»[75]. Не оправдывать Бога, выступая в роли его адвокатов или судей, выносящих ему оправдательный или обвинительный вердикт, не снимать с Него ответственность за зло, но «любить Бога через зло как таковое. Любить Бога через зло, которое мы ненавидим, именно ненавидя это зло. Любить Бога как автора зла, которое мы ненавидим в эту минуту»[76]. Отвергать зло в мире невозможно без отрицания мира, полного несчастий и страданий.

Пафос Симоны удивительным образом перекликается с высказываними яркого православного мыслителя Константина Леонтьева: «Терпите! Всем лучше никогда не будет! Одним будет лучше, другим станет хуже. Такое состояние, такие колебания горести и боли — вот единственно возможная на земле гармония! И больше ничего не ждите»[77]. И хотя левая анархистка Симона никогда бы не приняла леонтьевского воспевания силы, опирающейся на церковь власти, ее мысли о страдании, несомненно, созвучны мыслям русского «ницшеанца до Ницше». Причем, как и у Леонтьева, страдание или несчастье у Симоны сущностно связано с красотой: «Есть только два острия, способных пронзить нашу душу насквозь — несчастье и красота. Хочется беспрестанно плакать кровавыми слезами, когда думаешь, скольких сокрушило несчастье — а они ведь могли извлечь из него пользу. Но если смотреть на вещи более хладнокровно, нет безумнее расточительства, чем пренебрежение красотой мира»[78]. Иногда может показаться, что, подобно «философу реакционной романтики», Симона впадает в эстетский имморализм: «Море не становится в наших глазах менее прекрасным из-за того, что на нем, как мы знаем, иногда тонут корабли. Напротив, от этого оно еще прекраснее»[79]. Такое исключительное значение, придаваемое красоте, не случайно, поскольку красота, ограниченная в Новое время сферой эстетики, оказывалась, тем самым, «по ту сторону добра и зла», что еще в большей степени позволяло видеть в ней выражение Божественной тайны, неподсудной человеческим оценкам.

Пред страшным зрелищем останков их чадящих

Посмеете ль сказать: так повелел закон, —

Ему сам Бог, благой и вольный, подчинен?

Посмеете ль сказать, скорбя о жертвах сами :

Бог отмщен, их смерть предрешена грехами?

Детей,, грудных детей в чем грех и в чем вина…»

Вольтер. «На гибель Лиссабона».

Именно в этом ключе высказывается Карл Барт о музыке Моцарта, применительно к лиссабонскому землетрясению: «1756–1791. Годы, когда Бог оказался под обстрелом критики, и даже богословы — после лиссабонского землетрясения — были бессильны его защитить. Перед лицом этого испытания Моцарт обрел в Боге мир, далеко превосходящий все рассуждения, вопрошания, хвалы и упреки… Он слышал то, что и ныне слышат имеющие слух, но что мы не сможем услышать до конца времен — Провидение в его целостности… Вслушиваясь в творение в его целостности, не превозносясь над ним и не порицая его, он не просто создавал собственную музыку, но воспроизводил в своей музыке гармонию творения — двойственную и все же гармоничную хвалу Богу»[80]. Музыка Моцарта, выражающая гармонию творения, возносила хвалу Богу именно тогда, когда человек всего более требовал от Него отчета, вызывая на суд автономного разума.

Отбросив все наши нравственные оценки перед музыкой, выражающей гармонию творения, тем более мы должны отбросить все наши нравственные претензии по отношению к Творцу. И, словно продолжая Барта, Симона Вейль говорит о музыке, выражающей «высшую гармонию — гармонию Креста, внутренне оправдывающую собой гармонию Божественного творения, но отнюдь не самого лучшего из возможных миров: «Крик Христа и молчание Отца создают стройность высшей гармонии. Любая музыка может быть лишь подражанием тому, что бесконечно отдаленно напоминают самые звучные наши гармонии, одновременно раздирающие слух и сладостные. Всецелое мироздание, включая такие мелкие его крупицы, как наши жизни, есть звучание этой высшей гармонии»[81]. Музыка, чтобы ее услышать, требует от человека глубокого, смиренного молчания, но еще большего молчания требует от него музыка высшей гармонии, выражающая молчание Бога. Здесь замолкают не только все наши слова, но и внутренние суждения и оценки. Отрицание Симоной целесообразности мира, хотя и укладывается в парадигму новоевропейской науки, прежде всего, имеет в виду отрицание всех наших целей, которые мы хотим навязать Богу применительно к Его творению, столкнувшись с несчастьем. Все наши «зачем?» и «почему?», направленные к Богу, не только исходят из целесообразности мироздания, но предполагают услышать ответ, который мы заранее хотим услышать, тогда как Бог дает ответ, который выше любого ответа —

Его молчание: «Наш мир лишен целесообразности. Душа, раздираемая несчастьем, непрестанно кричит, вопрошая об этой цели, но упирается в пустоту. Если она не отказывается любить, для нее наступает день, когда она услышит — не ответ на вопрос, который она выкрикивает, ибо его нет — но молчание… как что-то безмерно более полное значения, чем любой ответ, как само слово Божие. И тогда она знает, что отсутствие Бога здесь и есть Его, Бога, сущего на небесах, присутствие здесь втайне»[82].

Опыт Богоотсутствия, наиболее остро переживаемый в страданиии есть опыт молчания Бога. Сам Христос есть Его молчание. Однако это молчание еще надо расслышать, не обманывая себя ложной абстракцией, свидетельствующей не столько о молчании Бога, сколько о нашей собственной глухоте: «Тот, кто способен не только кричать, но еще и слышать, услышит ответ»[83]. Еще нужно стучаться в эту дверь, чтобы она открылась, даже если мы считаем ее распахнутой настежь и ничего от нас не скрывающей. Молчание Бога должно стать молчанием, выражаемым красотой мира, а не паскалевским молчанием пространств. Как бы предупреждая вопрос, можно ли о чем-то молить Бога, отвечающего нам молчанием, Симона указывает на глубокое различие между мольбой, обращенной к человеку и мольбой, обращенной к Богу: «Молить человека — это безнадежная попытка напряжением воли передать свою систему ценностей разуму другого человека. Напротив, молить Бога — это попытка впустить божественные ценности в свою душу»[84]. Молчание Бога активно — оно меняет прислушивающегося к нему. И ничто так не говорит о проникновении божественных ценностей в человека, как глубокая радость, при которой он, забывая о себе, о своем страдающем «я», смотрит на Бога сквозь мир, полный страданий. Божественное молчание останется для нас иллюзией, фигурой речи, если не наполнит радостью, которая, как скажет Ницше, глубже страдания — радости, которая и будет ответом на наши «зачем?» и «почему?»: «Но чтобы расслышать божественное молчание, надо быть принужденным тщетно искать цели на земле. И только две вещи имеют власть к этому принудить: или несчастье или чистая радость, даруемая чувством красоты. Красота имеет эту власть, ибо, не содержа никакой частной конечной цели, она дает властное чувство присутствия этой цели. Есть <для этого> только два пути — несчастье и сильнейшая чистая радость; но несчастье — путь самого Христа»[85].

Невозможно созерцать красоту лишь как что-то внешнее, — красота, как и страдание, требует внутреннего причастия, которое есть не только причастие миру, но, прежде всего, причастие страдающему Христу. Образ музыки, выражающий у Симоны высшую гармонию, крайние полюса которой — крик Христа и молчание Отца, имеет еще один очень важный смысл применительно к страданиям: музыка проникает нас, — по отношению к ней мы уже не можем оставаться сторонними наблюдателями, пафосно возвращающими билет Богу перед лицом чужих страданий, забыв о своих. Если бы красота мира не была смешана с болью, она бы никогда не смогла пронзить нас насквозь. Если радость обращает нас от собственного «я» к миру, то страдание, напротив, обращает нас на самих себя, но лишь для того, чтобы в нас вошел мир: «Пусть с каждым страданием в тело входит вселенная»[86]. «Сквозь каждое ощущение чувствовать мироздание. Важно ли, удовольствие это будет или боль? Когда нам сжимает руку после долгой разлуки человек, которого мы любим, разве важно, если он сжал ее слишком сильно, и я чувствую боль?»[87] Только физическая боль способна не просто примирить нас с мировой необходимостью, но и открыть ее внутреннюю красоту: «Одна и та же истина через физическую боль — касается наших чувств, через математическое доказательство — сообщается нашему рассудку, и через красоту — воспламеняет в нас способность к любви. Поэтому перед Иовом, когда несчастье разорвало завесу его плоти, столь явственно открылась красота мира»[88]. Подобные высказывания не должны пониматься как констатация факта, что, несомненно, только оттолкнет от них. Речь идет не о факте, а о таинстве страдания, в котором только и может открыться внутренняя красота мира и царствующей в нем необходимости. Необходимость, перед которой смиряется Бог и есть в своей основе не что иное, как смирение Бога. Законы математики, как и законы природы, имеют своей основой божественный кенозис и любовь Бога к своему творению. В геометрии греков Симона видит «самое блестящее из пророчеств, предвозвестивших пришествие Христа»[89]. Вопреки столь популярному, с легкой руки Шестова, тертуллиановскому противопоставлению Афин и Иерусалима, она говорит о христианской основе греческой философии и науки: «Удивительна, невыразимо упоительна мысль о том, что именно любовь к Христу, жажда познать Его так развили у греков метод доказательства»[90]. Словно продолжая мысль Симоны, о христианском понимании Бога философов или вечной геометрии вселенной будет говорить и такой авторитетный богослов, как Йозеф Ратцингер, касаясь мистического озарения Паскаля: «В отличие от Бога, вновь целиком канувшего в математическое, он (Паскаль. — О. П.) пережил опыт Купины и понял, что Бог только потому может быть вечной геометрией Вселенной, что Он есть творческая любовь, пылающая Купина… В этом и состоит смысл опыта, что Бог философов существует совершенно иначе, чем думали философы, не переставая быть тем, чтό они нашли»[91]. Законы математики, как и законы мироздания в целом, ужасающие «подпольного человека» у Достоевского бессмысленной очевидностью своих «дважды два», не сводятся к фактам нашего сознания, но имеют свою мистическую, христианскую основу. Слова «подпольного человека»: «дважды два есть уже не жизнь, а начало смерти»[92], при всей их экзистенциальной значимости, могут быть прояснены только в свете христианского учения о божественном кенозисе. Необходимость, со всеми ее законами и «дважды два», существует лишь смертью или самоопустошением Бога, что и позволяет Симоне сделать крайне важный для современной христианской мысли вывод: «Понятие необходимости, как общая материя искусства, науки и всех родов физического труда — вот те врата, которыми христианство может войти в светскую жизнь и шаг за шагом проникать во все ее области. Ибо Крест есть сама необходимость, в соприкосновении и с самой низшей, и с самой возвышенной частью нас самих»[93]. Христос подчиняет Себя необходимости, не только принимая смерть на кресте, но и превращаясь в вещество: «Он обнажает Себя от Своей божества, <сначала> став человеком, а потом становясь мертвым телом и веществом (хлебом и вином)»[94]. Сравнение Симоной присутствия Бога во зле с его присутствием в евхаристическом хлебе — не простая аналогия. Таинство евхаристии, укорененное в смерти Христа, приобщает к Его плоти, которая есть плоть всего мира. Крест подразумевает глубокое доверие к необходимости, и только там, где опыт Богоотсутствия достигает своей полноты, оставляя Иисуса наедине с физическими законами, — можно говорить о полноте Его совершенства или святости: «Когда в человеке природное начало в состоянии оторванности от любого плотского побуждения и полной лишенности божественного света совершает поступок, соответствующий тому, который был бы вызван божественным светом в случае его присутствия — это полнота чистоты. Это центральный момент Страстей»[95]. Страдания Христа, обнажающие его немощь, обнажают и Его святость. Благодать не дает силу, а лишает ее. Соединение или Брак души с Богом, как метко говорит Симона, это «изнасилование по согласию», о котором нельзя просить, которого нельзя желать, но на которое мы, однако, соглашаемся[96]. И, тем не менее, она молит об этом «изнасиловании»: «Чтобы я не могла послужить никакому своему желанию ни одним движением тела, ни даже намеком на движение, как человек полностью парализованный. Чтобы я была неспособна ничего ощутить, как тот, кто совершенно слеп, глух и лишен трех основных чувств. Чтобы я была нечувствительна к любым проявлениям горя или радости и неспособна любить ни живое существо, ни вещь, ни даже самое себя, как до конца выжившие из ума старики»[97]. Что скрывается за этой молитвой о послушании, доведенном до абсурда, после которого «необходимо поглупеть» Паскаля звучит уже не так шокирующе? Только одно: абсурд немощной плоти, сквозь которую светит Божественная тайна. Любой дар ниже этой немощи в тот момент, когда она выражает телесное присутствие Бога в Его отсутствии. Слово misère («немощь», «убожество») приобретает у Симоны смысл, совпадающий с первичным значением русского эквивалента, — смысл предельной близости к Богу, которую, как замечает она, может открыть только благодать. Однако именно в немощи или убожестве действие благодати более всего скрыто от нас за покровом необходимости, которая для Симоны и есть покров Бога. Был ли князь Мышкин идиотом-эпилептиком или святым? Не заявляет ли о себе в лице этого очень спорного персонажа христианство Богоотсутствия, требующее нового языка, выходящего за рамки противопоставления природы и благодати? Не подразумевает ли святость, чудо и благодать, прежде всего, нашего прочтения, как бы сказала Симона, а не констатации факта?

Если понимание чуда есть вместе с тем чудо самого понимания, то никакая верность естественным законам и фактам не помешает видеть чудо там, где его не видит наука. Опыт отсутствия Бога неотделим от величайшей свободы — свободы интерпретации, которая еще не стала нашей главной ответственностью, требующей благодарности за эту свободу. Именно эта интеллектуальная «свобода христианина» позволяет Симоне видеть сокровенное присутствие Христа там, где Его не видит сознание, смиряющееся перед фактами науки: в «Илиаде» Гомера или «Бхагавад-Гите», в греческой трагедии или в народных сказках, у пифагорейцев, Платона и стоиков. Сознательно оставаясь христианкой вне церковных стен, она видит Бога в Его отсутствии, как причащающийся видит мистическое присутствие Бога в хлебе

[1] К6, ms. 48, т. 2, с. 125.

[2] ТБ, с. 55.

[3] Марсель Г. Ницше: человек перед лицом смерти Бога // Марсель Г.

О смелости в метафизике. СПб., 2013, с. 97.

[4] Цит. по: Зеньковский В. История русской философии: В 2 т. Л., 1991., т. 1, ч. 2, с. 57.

[5] Иванов К. Открытое христианство: письма, статьи, выступления разных лет. СПб., 2009, с. 13.

[6] Ванеев А. Два года в Абези. В память о Л. П. Карсавине. Брюссель, 1990, с. 193.

[7] К5, ms. 39, т. 2, с. 20.

[8] K6, ms. 55, т. 2, с. 142.

[9] K6, ms. 62, т. 2, с. 139.

[10] Паскаль Б. Мысли. М., 1994, с. 117.

[11] К5, ms. 36, т. 2, с. 17.

[12] Иванов К., Шаронов В. 30 бесед о вере и неверии. СПб., 2014, с. 235.

[13] ТБ, с. 141. Ср. также К4, ms. 93, с. 374: «Я полностью уверена, что Бог есть, в том смысле, что я полностью уверена, что моя любовь не иллюзорна. Я полностью уверена, что Бога нет, в том смысле, что я полностью уверена, что ничто из реального не похоже на то, что я могу представить, произнося это имя, поскольку я не могу представить Бога. Но Это самое, то, чего я не могу постичь, не есть иллюзия. — Эта невозможность дана мне более непосредственно, чем чувство моего собственного существования».

[14] ТБ, с. 45.

[15] K6, ms. 64, т. 2, с. 141.

[16] ТБ, с. 162.

[17] K6, ms. 64, т. 2, с. 140.

[18] K6, ms. 66, т. 2, с. 142.

[19] Комментарии к пифагорейским текстам (т. 2, с. 321).

[20] ТБ, с. 32.

[21] K4, ms. 115, с. 395.

[22] Лютер М. О рабстве воли // Лютер М. Избранные произведения. СПб., 1994, с. 188.

[23] Гольдман Л. Сокровеннный Бог. М., 2001, с. 44.

[24] Бонхёффер Д. Сопротивление и покорность. М., 1994, с. 264.

[25] Бердяев Н. Истина и откровение. СПб., 1996, с. 55.

[26] ТБ, с. 39.

[27] Там же.

[28] Там же, с. 122

[29] Там же, с. 120.

[30] К6, ms. 70, т. 2, с. 146.

[31] Бонхёффер Д. Сопротивление и покорность, с. 203.

[32] Каспер В. Бог Иисуса Христа. М., 2005, с. 166.

[33] Каспер В. Бог Иисуса Христа, с. 174.

[34] Иванов К. Открытое христианство: Письма, статьи, выступления разных лет. СПб., 2009, с. 195.

[35] К6, ms. 28, т. 2, с. 105.

[36] Ф, с. 476.

[37] Ратцингер Й. Введение в христианство: Лекции об Апостольском символе веры. Брюссель, 1988, с. 157.

[38] K6, ms. 40, т. 2, с. 117.

[39] K6, ms. 137, т. 2, с. 204.

[40] Блуа Л. Кровь бедняка. М., 2005, с. 58.

[41] 2 Кор 12:9.

[42] ТБ, с. 32.

[43] K5, ms. 35, т. 2, с. 17.

[44] Шелер М. Положение человека в космосе: Избранные сочинения. М., 1994, с. 171.

[45] ТБ, с. 29.

[46] Ф, с. 394.

[47] Там же, с. 425.

[48] Шмеман А. Дневники: 1973–1983. М., 2005, с. 95.

[49] K6, ms. 134, т. 2, с. 202.

[50] K6, ms. 51, т. 2, с. 129.

[51] ТБ, с. 138.

[52] Там же, с. 69.

[53] Цит. по: Ванеев А. Два года в Абези, с. 285.

[54] ТБ, с. 69.

[55] Там же, с. 62.

[56] Ф, с. 403.

[57] K6, ms. 61, т. 2, с. 139.

[58] Ф, с. 279.

[59] ТБ, с. 116.

[60] Ф, с. 320.

[61] K6, ms. 141, т. 2, с. 209.

[62] K5, ms. 48, т. 2, с. 28.

[63] Ф, с. 313.

[64] Ф, с. 309.

[65] K4, ms. 114, с. 393

[66] Там же.

[67] Ф, с. 312

[68] Там же, с. 317

[69] 88 Ницше Ф. Так говорил Заратустра // Ницше Ф. Собр. соч.: В 2 т. М., 1990, т. 2, с. 188.

[70] Бонхёффер Д. Сопротивление и покорность, с. 264.

[71] Ф, с. 317.

[72] Там же, с. 284.

[73] ТБ, 103.

[74] Там же, с. 106.

[75] К6, ms. 143, т. 2, с. 210.

[76] К7, ms. 71, т. 2, с. 275.

[77] Леонтьев К. О всемирной любви // Константин Леонтьев, наш современник. СПб., 1993, с. 179.

[78] Ф, с. 322.

[79] Там же, с. 289.

[80] Барт К. Вольфганг Амадей Моцарт. М., 2006, с. 11.

[81] Комментарии к пифагорейским текстам (т. 2, с. 352).

[82] Ф, с. 322.

[83] Там же, с. 321.

[84] ТБ, с. 53.

[85] Комментарии к пифагорейским текстам (т. 2, с. 352).

[86] К3, ms. 4, с. 238.

[87] K3, ms. 4–5, с. 239.

[88] Ф, с. 303.

[89] Комментарии к пифагорейским текстам (т. 2, с. 323).

[90] Там же.

[91] Ратцингер Й. Введение в христианство, с. 100.

[92] Достоевский Ф. Записки из подполья // Полное собр. соч.: В 30 т. Л., 1972–1990, т. 5, с. 118.

[93] Ф, с. 319.

[94] K7, ms. 135, с. 203.

[95] ТБ, с. 79.

[96] Ф, с. 144.

[97] Там же.

Данная публикация не преследует коммерческих и рекламных целей. Благодарим Издательство Ивана Лимбаха и лично Ивана Юрьевича Лимбаха за любезное разрешение на использование данного текста.