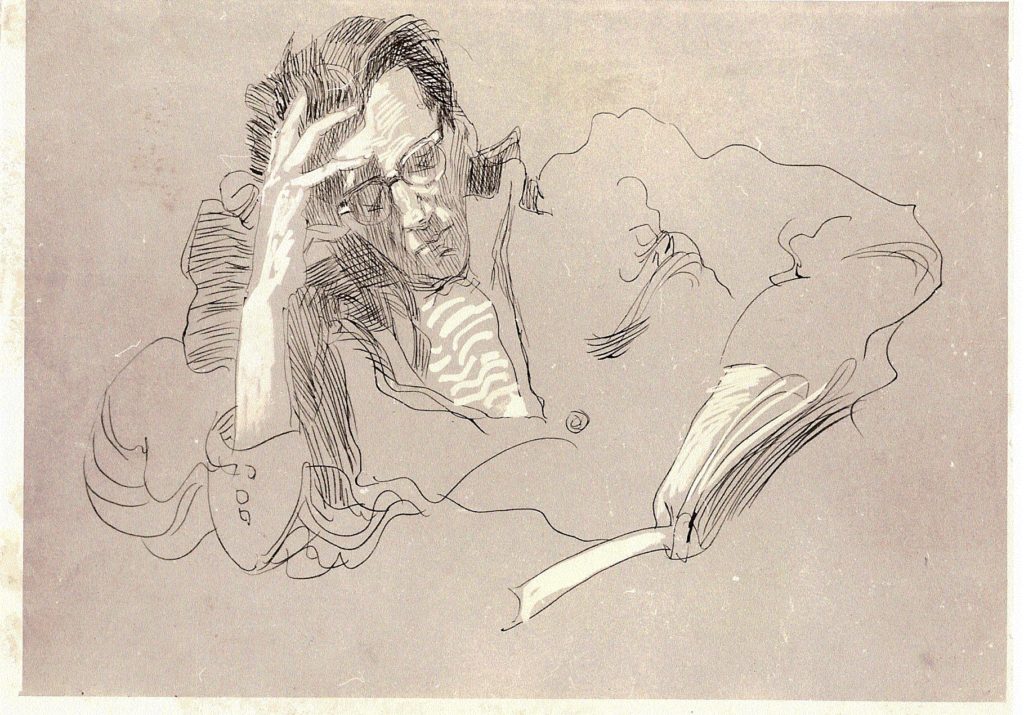

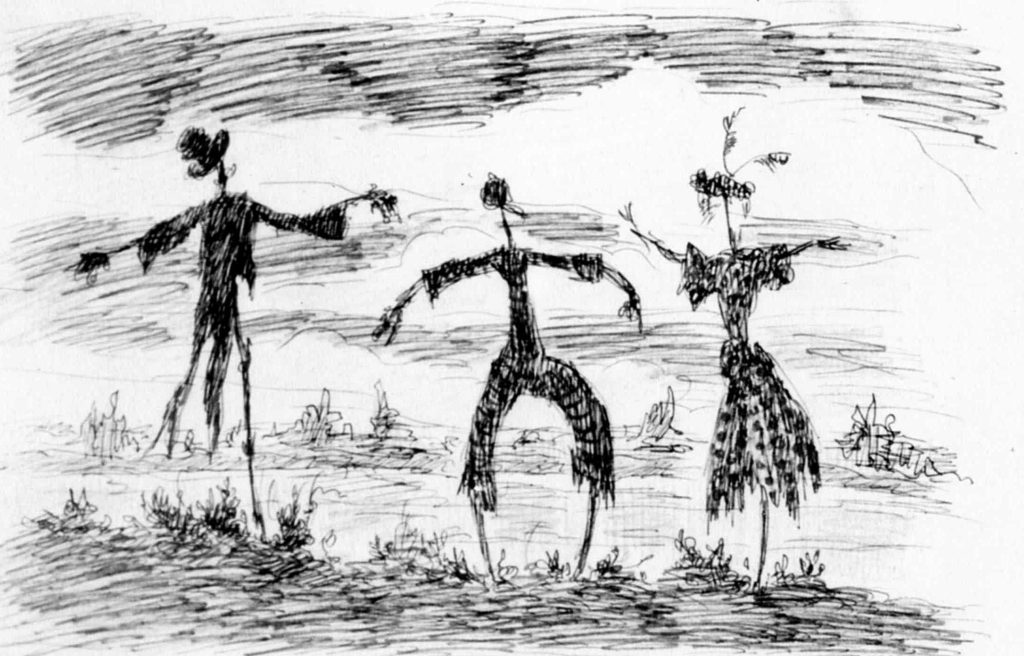

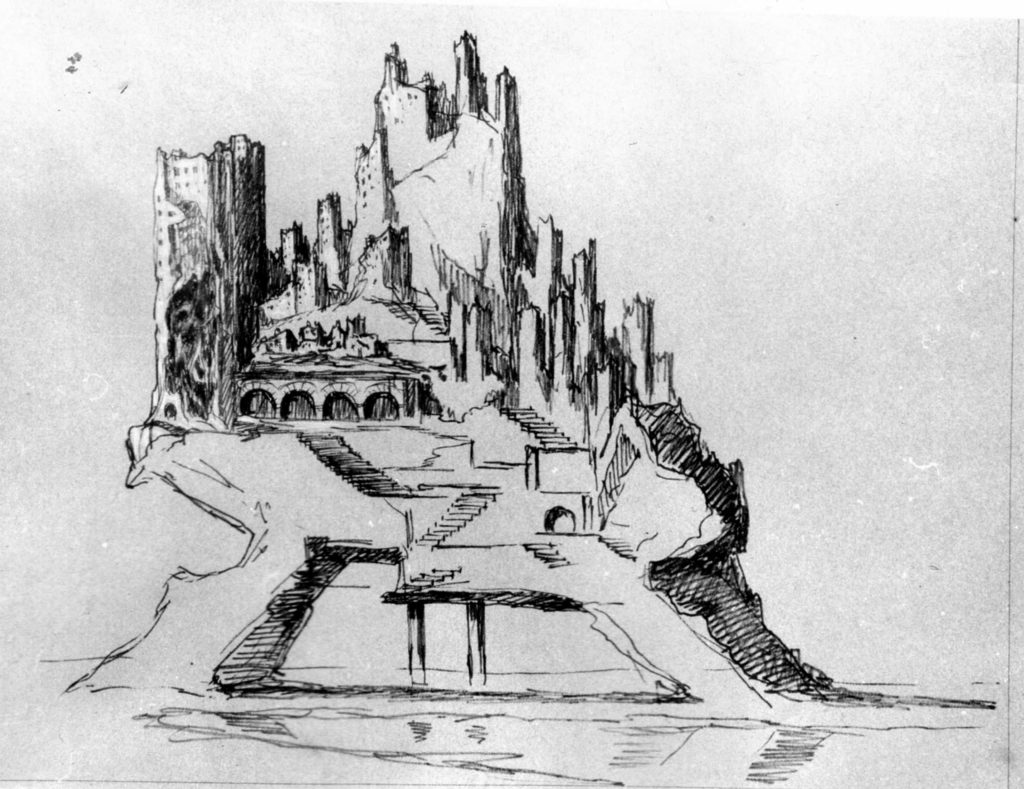

Илл.: Борис Свешников. Ветлосян 1950. Частное собрание.

I. НЕСКОЛЬКО РАЗРОЗНЕННЫХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ

«Невозможно передать полностью, чем был человек. В лучшем случае, удаётся соединить несколько разрозненных впечатлений — да и то приходится рассчитывать на чтение не только внимательное, но отчасти и творческое, то есть такое, где участвуют чутьё и воображение».

Георгий Адамович

Семнадцатого февраля 1984 года в Центральном Доме литераторов состоялся творческий вечер поэта и переводчика Аркадия Штейнберга, прошедший, как принято выражаться, с большим успехом. Однако мне, свидетелю всех его подобных вечеров на протяжении полутора десятков лет, виделось: всё не совсем так, как ожидалось, могло быть, бывало прежде. И в самом виновнике торжества — какая-то растерянность, нет, точнее сказать — замедленность. Словно движения его чуть-чуть не совпадали с привычным рисунком. А в остальном всё было при нём. Артистизм, улыбка во все лицо, темпераментно-гулкое, мощное чтение стихов и переводов, остроумные — в точку — реплики. Не хватало разве что одного-единственного, кому знакомо — поймёт, кому нет — не объяснить, слово французское, русского эквивалента не имеет. Куража.

Старый артист говорил мне, что от потери куража нету средства. А выход из положения — лишь тот, что уводит со сцены.

Штейнберга, помнится, занимала, даже, пожалуй, забавляла мысль о том, что к концу жизни отсчёт времени как бы замедляется, становится почти таким же дробным, подробным, каким был в начале. До двух лет — на месяцы, с двух до семи — на полугодия, потом — на годы, на пятилетия, переходы все более плавны, а с тридцати до шестидесяти «круглые» даты — те, что кратны десяти. Далее — в обратном порядке, по убывающей. И когда близится «впадание в детство», впору опять переходить на годы, полугодия, месяцы.

Эту симметричную схему он изображал не без удовольствия. И к юбилеям своим относился несолидно-иронически, дескать, велик труд — вместе с Землею вокруг Солнца вертеться! Однако находил в них и нечто положительное — повод и возможность собрать не только тех, кто обычно в доме бывают, но всех желающих, и почитать им — своим — стихи. Или переводы. Заодно — проверить на публике последнее из сделанного.

Семидесятилетие отметил одиннадцатого января семьдесят восьмого чтением переложений из Ван Вэя в гостиной — над рестораном ЦДЛ, — в так называемой «каминной», где камин сохранился, но давным-давно декоративен. Ни намёка на торжественность — традиционная, по тем временам, «рабочая» читка, в конце которой предполагалось обсуждение услышанного. Но чего тут обсуждать? Только слушать и слушать замечательной прозрачности стихи…

Дождь осенний

Рождает докучливый звук.

Бурно вода

Бежит по камням напрямик.

Волны плещут,

Мечут брызги вокруг.

Белая цапля

В страхе взлетает на миг.

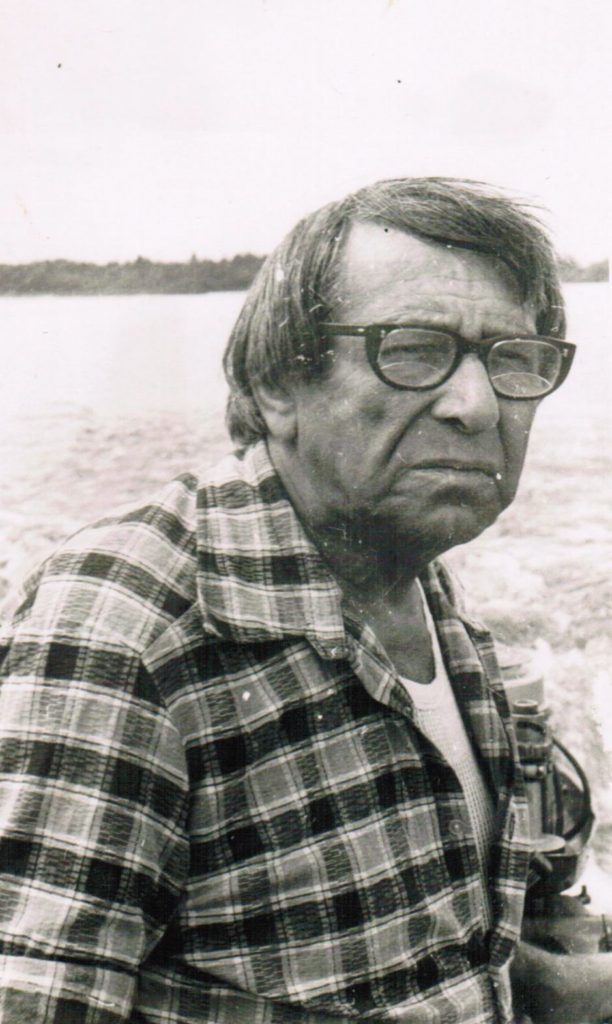

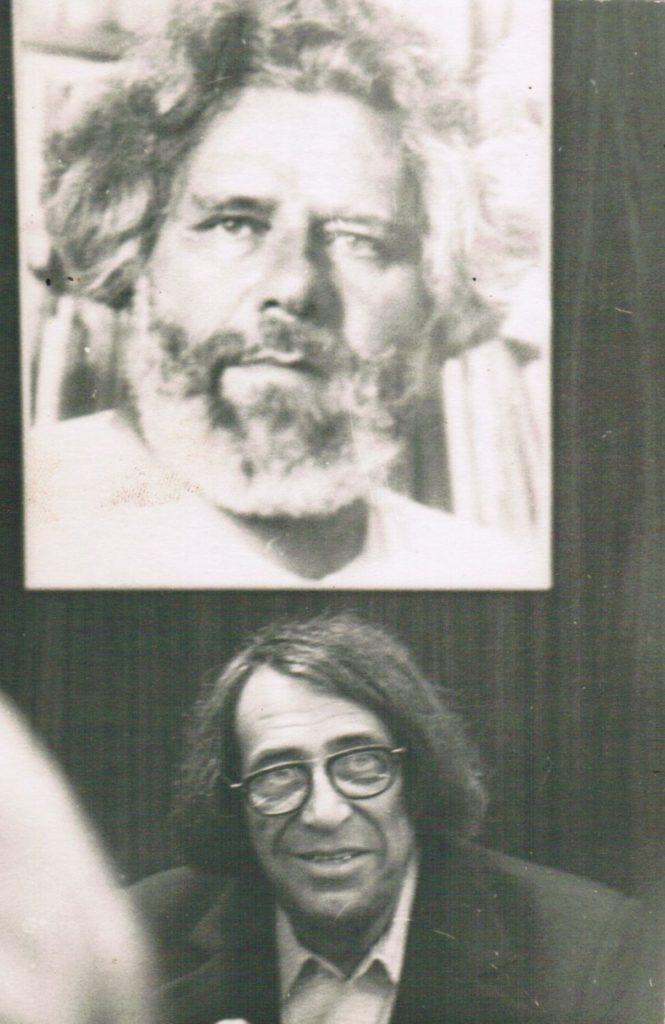

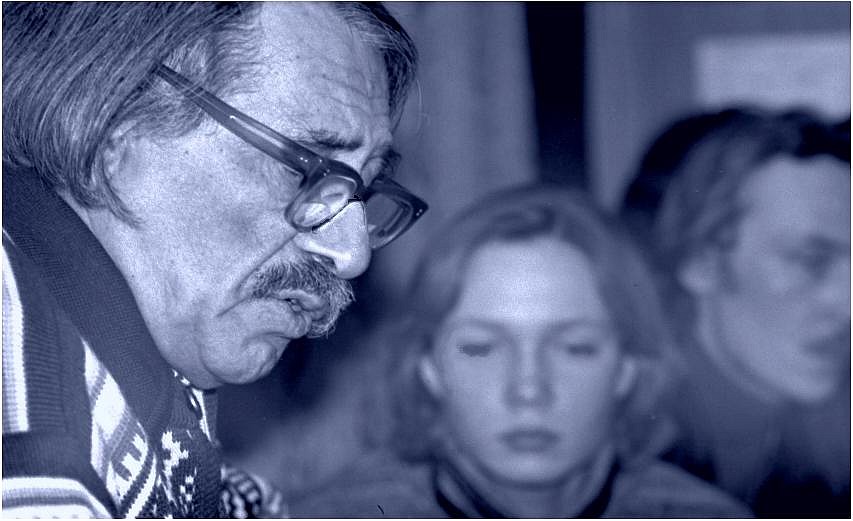

Начало 1970-х годов. Фото Л. Ковалева

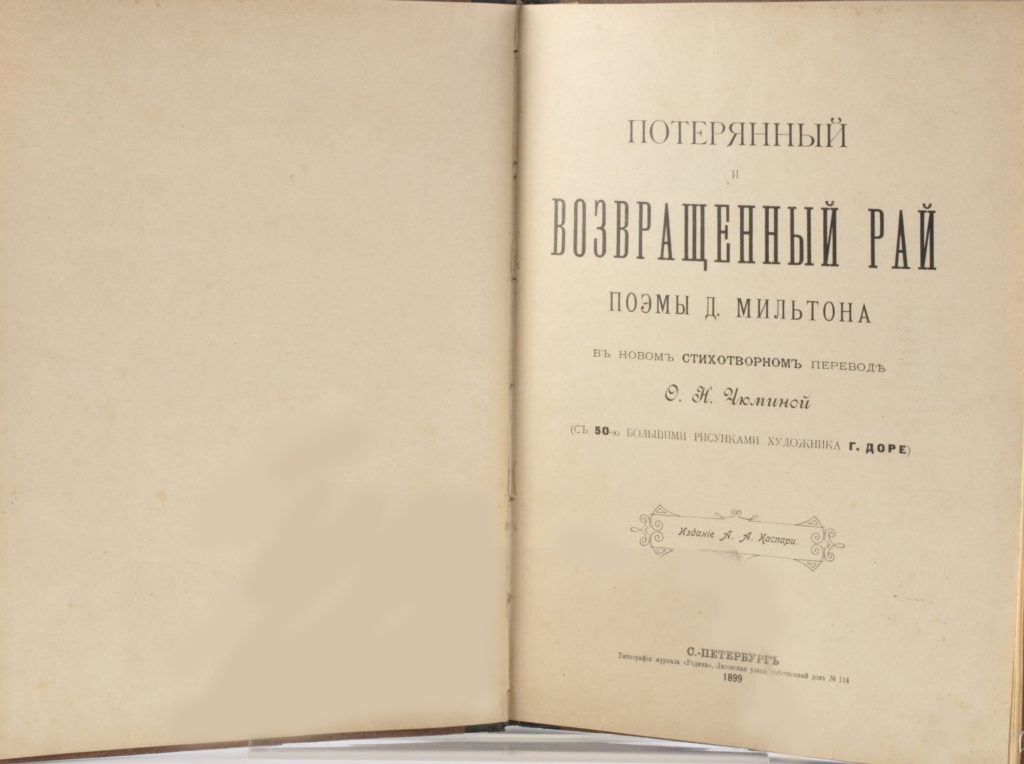

А в шестьдесят пять там же, в «каминной», он читал обширные фрагменты из завершаемого перевода Мильтонова «Потерянного Рая». И запомнились восторги при сем присутствовавшего оксфордского, если не ошибаюсь, профессора-слависта. И то, как между ним и Штейнбергом неожиданно, повод от внимания ускользнул, завязался разговор о Байроне, о невероятной его популярности в России, о том, что экстравагантная биография и литератур¬ная репутация, штука совершенно загадочного происхождения и с художественными достоинствами сочинений подчас мало связанная, ослепили и современников, и потомков. «Это такой английский Евтушенко девятнадцатого века»,— резюмировал Штейнберг. «О! Вот оно! Так есть!» — возопил собеседник…

И ещё пятью годами ранее. Январь шестьдесят восьмого. Малый зал ЦДЛ. Шестидесятилетие. Процедура подобных мероприятий, расписанная, кажется, раз и навсегда, с вступительным словом, повествующим о жизненном и творческом пути юбиляра, напоминающим ему — возраст всё-таки, а ну как забыл! — про то, что и когда он написал и напечатал; с выступлениями друзей и «соратников», учеников, коли таковые имеются; с официальными поздравлениями и «музыкальными паузами»; наконец, с выходом на публику самого поэта, предлагающего вниманию изрядно утомлённых уже слушателей несколько своих стихотворений, — вся эта процедура была на сей раз порушена, поломана самим Штейнбергом. Лёгкий, поджарый, выглядевший на добрую четверть моложе тех лет, что были обозначены в пригласительных билетах, одетый отнюдь не парадно — в спортивный пиджак поверх клетчатой, с распахнутым воротом сорочки,— он менее, чем кто-либо из присутствовавших, годился на главную роль в начинавшемся спектакле. И на происходящее, на битком набитое помещение, на цветы, на стол «президиума», за который не сел, примостился бочком на краю сцены, на всю эту шумную суету он глядел словно бы со стороны и удивлённо.

Хмыкнул, когда председательствующий Лев Славин, проверяя за несколько минут до начала микрофон, обнаружил, что тот не работает, и утешительно заметил, мол, в былые времена обходились и без микрофонов. «Но голоса садились!» — сообщил из первого ряда Александр Ревич, на что Лев Исаевич бросил этак вскользь, что садились не только голоса…

Впрочем, микрофон тут же наладили. И едва Славин «объявил вечер открытым», Штейнберг поднялся на кафедру и сказал, что, коль скоро нынче — его день, и сидящие в зале — его гости, он начнёт с того, ради чего только и стоит собираться в таком количестве. Со стихов. И прочитал поэму «К верховьям».

… Но эта жизнь была не хуже

Любой другой; она была

Мелькнувшей в темноте и стуже

Частицей света и тепла.

Чего же требовать иного

В последний из прощальных дней?

Какая, в сущности, основа

Упрёков, обращенных к ней?..

28. 09. 1974 г. Измайлово. День первой официально разрешенной — на открытом воздухе — выставки художников-нонконформистов

И сама собою отпала надобность говорить о судьбе поэта, о мировоззрении, об отношении к жизни и к искусству,— всё это было в поэме, не пересказывать же поэзию своими словами! Впрочем, о поэме — речь впереди. Пока — о вечере. Закончив чтение, Штейнберг снова присел на краешке сцены, за спинами «президиума», наискосок, и оттуда взирал и слушал всякие хорошие слова о себе. А выступавшие непроизвольно вертели головами, переводя взгляд с него на зал и обратно. И Лев Аннинский честно признавался, что никогда не приходилось ему говорить «вступительное слово» посреди вечера. И Вильгельм Левик, читал, слегка скандируя, смешной «адрес», где говорилось преимущественно о лодках, яхтах, рыбной ловле и прочих профессиональных увлечениях юбиляра и только в самом конце, демонстративно «между прочим» — о стихах. А на сцене консерваторские студенты-композиторы исполняли посвященные Аркадию Акимовичу свои сочинения. И Вика Яглинг играла на виолончели. И под гитару Николая Волшанинова пела «Не уезжай ты, мой голубчик!» Рада, с последними звуками романса опускаясь на колени, — и Штейнберг взлетал на помост, бережно поднимал её и галантно целовал руку…

А потом было разудалое ресторанное застолье. И долго ещё эхо юбилея, каких не знавал немало всякого повидавший писательский Дом, блуждало по его кулуарам, обрастая фантастическими подробностями и презабавными байками…

Всё это вспомнилось тогда, в восемьдесят четвертом,— по контрасту. Конечно, шестнадцать лет прошло, основные действующие лица не помолодели, иных уже и не стало, да и бессмысленно ждать повторения неповторимого. Однако разница оказалась чересчур резкой. Видимо, причина была отчасти в том, что Штейнберг на этот раз выбрал для действа Большой зал ЦДЛ. Я пытался его отговорить, твердил, что лучше переполненный Малый, чем неполный Большой, что «держать аудиторию», без чего поэтическое выступление обречено, там утомительно, мало кому удавалось. Он возражал вяло, но не поддался. И получил зал, повинный во многих, если не провалах, то неудачах. Бездарная акустика — сам себя на сцене не слышишь, — усиленный микрофоном голос отражается от стен каким-то дробящимся эхом. Освещение такое, что лица слушателей зыблются, то расплываются, то сливаются, их реакция запаздывает, так что не понимаешь — что дошло, что мимо прошло. Да ещё холодно зимой, кое-кто в пальто или куртках, но и так не выдерживают, проплешины пустых мест растекаются, ширятся…

А выступления были хороши. Особенно запомнился Аверинцев, от микрофона отмахнувшийся, подошедший к самому краю сцены, вот-вот по рассеянности свалится. Несколько раз казалось, что он теряет равновесие — и эта неловкая эквилибристика кончится трагически, двое-трое из первого ряда непроизвольно подхватывались, чтобы поймать его налету, но он судорожным взмахом рук всякий раз удерживался на краю и продолжал. Он замечательно говорил о том, что крупнейшая переводческая работа Штейнберга «Потерянный Рай» — это классика, как «Илиада» Гнедича, «Одиссея» Жуковского, «Божественная Комедия» Лозинского. Но истинное чудо он обнаружил в томе европейской лирики девятнадцатого века Библиотеки Всемирной Литературы. Всего шестнадцать строк. Он с детства заворожён стихотворением Мёрике «В полночь», всегда считал его, если угодно, «эталоном непереводимости», а перевод Штейнберга — конгениален. Не перевод — то же самое стихотворение. Именно так и написал бы Мёрике, если бы сочинял по-русски. Впрочем, это чудо стало ему понятнее, нет, понять чудо нельзя, чуть менее удивительным, когда узнал собственные стихи Штейнберга, увидел в большинстве из них поразительное соответствие художественного намерения — и осуществления…

Потом, когда все расходились, я стоял, дожидаясь, пока отхлынут на сцене от Штейнберга поздравители и почитатели, кончится обмен улыбками и комплиментами. И тогда стало заметно, что он устал и расстроен: получилось не то, не так. «Тридцатиградусная водка»,— говаривал он о чьих-нибудь «недотянутых» стихах или картинах. Чтобы отвлечь, я заговорил о точности и глубине аверинцевских наблюдений и слов, о том, что публика ими прониклась. «Бросьте, старик, — иронически блеснули из-под очков глаза, мигом скукоживая пафос в шутку, — всё равно все будут помнить только то, что он был в галошах»…

Спрашивать поздно — мемуарный этот эпизод остался для меня загадочным. Во-первых, потому что вечер, по всем атрибутам и признакам — юбилейный, опоздал, как минимум, на год. В декабре восемьдесят второго Штейнбергу исполнилось семьдесят пять. И тогда от причитающегося вечера он наотрез отказался, заявил, что не видит никакой своей заслуги в том, что прожил три четверти века. На резонное, вроде бы, возражение, что не в том дело — сколько, но в том — как прожито, лишь пожал плечами, сказал, что всё достойное внимания публики исполнял перед ней уже не раз, затевать по новой — пустая трата сил. Год спустя — передумал. И на пригласительный билет дал фотографию «стандартную»: серьёзный, даже мрачноватый, весьма преклонных лет писатель — за письменным столом, на фоне книжных полок. Ничего подобного прежде не делал. Во-вторых, опять-таки — Большой зал. Упорство, с каким настаивал, подивило, неумеренного тщеславия за ним не замечалось, да ещё в такой, я бы сказал, официальной ипостаси — зал-то «генеральский». В-третьих, как уже упомянуто, читал он и стихи, и переводы, причем начал четвертьвековой давности строками из Топырчану:

За месяцем следует новый,

Недели бегут и года.

Сударыня, будьте здоровы!

Беру чемодан — и айда…

Бог весть, где прибьюсь я случайно

С цыганским моим багажом,

Какая влечёт меня тайна

Бродяжничать в мире чужом…

Потом — из Георге:

… Нет, мне не надобно цветка больного!

Что толку в этой новой жгучей ране?

Вот возвожу пустые взоры снова,

В пустую ночь тяну пустые длани.

Потом — его любимый Тувим, щемяще-прощальная «Трава»:

… Чтоб я с цветами, корнями

Срастился, они же — со мною,

Чтоб никогда между нами

Слова не встали стеною.

Чтоб мы лишь единым звались

Именем неделимым:

Или оба — травою,

Или оба — тувимом.

Были и другие переводные стихи — игровые, звенящие, искристые. Однако трагическая тема то и дело возвращалась, варьировалась, повторялась. Задним числом, когда знаешь происшедшее впоследствии, это представляется неслучайным: предвиденьем и предчувствием. Но тогда, при слушании, удивило совсем иное.

Обыкновенно он начинал с неопубликованного — со стихов или переводов, звучащих для публики вне сравнения с читанным, здесь и сейчас. Знал, что лучшего способа настроить собравшихся на свою волну не существует. И не раз говорил, что главная ошибка всех поэтов-юбиляров — чтение своих вещей «в конце программы». Ведь люди пришли в гости к поэту, а слушают кого угодно, кроме него, пока не одуреют — и им вообще не до поэзии. Но сам поступил именно так, как не советовал другим.

Подумав, не случилось ли за тот «год опоздания» нечто, заставившее Штейнберга переменить намерения и сотворить-таки юбилейное мероприятие, отвечающее официальным нормам, попробую предложить догадку. Осенью восемьдесят третьего он получил из издательства «Советский писатель» последний и решительный отказ. Это означало, что книга его стихов, пролежавшая шестнадцать (!) лет в редакции, возглавляемой эпическим графоманом Егором Исаевым, и подвергшаяся всем мыслимым редакторским издевательствам, не выйдет.

Он сдал рукопись в издательство вскоре по завершении поэмы «К верховьям»: ей отвел решающую роль в своей чрезвычайно поздней — в шестьдесят лет — первой встрече с читателем. Конечно, были знаменитые в начале шестидесятых «Тарусские страницы», где публикация стихов Штейнберга — одна из самых объёмистых. Но там, в соседстве с такими поэтами, как Заболоцкий и Цветаева, в окружении многолюдном и разноплановом, мудрено было остаться наедине с читателем, печатанье в подобном сборнике — нечто вроде мимолетно-первого свиданья, знак будущих встреч. Хотя, конечно, стихи Штейнберга были замечены и оценены. Книге предстояло закрепить успех. Но для этого ей надо ещё было выйти.

Рецензировал рукопись известный поэт-лауреат Александр Яшин. В мемуарах о Штейнберге Липкин пишет, что рецензенту книга понравилась и он рекомендовал ее к изданию. Это — со слов Штейнберга, с которым, действительно, почти через три года (!) после яшинской рецензии заключили договор. Однако не так-то всё просто, текст передо мной, составлен он по-хитрому. Ни словом не обмолвившись о содержимом стихов, Яшин отметил частные «удачи», свидетельствующие, что автор «умеет писать». А затем, сославшись на «утомление» от этого чтения, предложил отдать рукопись на отзыв кому-нибудь другому. Намекнув при этом, что большая поэма вызывает у него некоторые сомнения, нет, не фабулой, не сюжетом, не персонажами, Боже упаси, но только тем, что «затянута». Разумеется, не мог он не заметить ни весьма, так сказать, не поощряемой «лагерной» темы, ни ещё менее популярной «еврейской», ни той внутренней свободы, которая советской поэзии была противопоказана. Докладывать об этом, то есть доносить на автора не стал, уже спасибо, но и ответственность на себя взять не рискнул. А издательство не решилось наотмашь отказывать поэту немолодому, давно, хоть и нечасто, понемногу печатающемуся, к тому же — фронтовику и реабилитированному лагернику, мне после «по секрету» признавались, что рассчитывали потихоньку, не мытьем, так катаньем, «довести» рукопись до приемлемого, в переводе с «издательского» языка — до средне-статистического уровня стихотворно-советских книг.

Затем за дело взялся служащий поэт-редактор Евгений Елисеев. Он трижды — с несколько-годовыми интервалами — сочинял что-то вроде отзывов о поэме Штейнберга. Поначалу отнесся к ней почти восторженно. Потом, очевидно поддавшись начальственным внушениям (трусоват был, я его знал), стал настаивать на сокращениях, конечно, единственно ради «композиционной стройности», — на исключении «некоторых сюжетных линий» (см. выше), дабы менее бросалась в глаза читателю «ущербность всех персонажей».

Штейнберг сопротивлялся долго и упорно, но, понимая, что иначе книгу не спасти, начал помалу уступать. Думаю, что он и сам не заметил, как в какой-то момент преступил грань допустимых «редакторских потаканий». Ему очень хотелось, чтобы книга появилась, без поэмы он её не мыслил. Кто возьмётся его упрекнуть! Во всяком случае — не я…

Когда так называемая «правка» была сделана, последовал третий елисеевский отзыв. Из него следовало, что поэма «скомканна и несоразмерна», что в ней не везде прослеживаются логические связи (чистая правда: сам Елисеев об этом и «позаботился») и что публиковать ее не имеет смысла, она способна только испортить впечатление от книги. Как ни удивительно, но доля истины в том была.

Несколько лет назад рукопись попала ко мне. И я, признаться, испытал двойственное чувство. С одной стороны, сострадание к поэту, которому довелось всё это пережить, собственными руками портить сделанное — и сделанное добротно. С другой — порадовался, что она не стала книгой. Изувеченная поэма, от которой после «редактуры» осталось чуть больше половины, имела, увы, немного общего с тою, какую слышал зимой шестьдесят восьмого, машинопись которой, подаренную автором, читал и перечитывал. (Следует заметить, что опубликованный текст считался бы последней авторской редакцией поэмы, ведь изменения внесены не редактором и не цензором, но автором, согласившимся с пожеланиями издательства.) Да ещё, как выяснилось, будучи полностью сосредоточен на том, чтобы издать поэму, чего бы это ни стоило, Штейнберг весьма небрежно отнесся к прочему составу книги, включив туда преимущественно стихи из «Тарусских страниц» и «за-метки в стихах» — «Автобус местного значенья» и «Паводок». Здесь не было не только «Второй дороги», «Дня Победы» или «Снежный саван сходит лоскутами…», в тех условиях «непроходимых», но многих первоклассных стихотворений, которые и без поэмы могли бы составить книгу замечательную. А в таком истерзанном виде она создала бы совершенно превратное читательское представление о поэзии Штейнберга. Изменить «литературную репутацию» впоследствии было бы невероятно трудно, если вообще возможно.

Ужасно представлять себе — что довелось ему перенести. И впустую. Потому что нашёлся человек, которому даже покалеченная до полу-узнаваемости поэма костью встала поперёк горла. Из высшего издательского начальства полновластным вершителем книжно-поэтических судеб был некто Соловьев, автор чудовищно озаглавленной (и так же написанной) книги о Блоке «Поэт и его подвиг». В поэзии он разбирался настолько, что вымарывал почти всё имевшее к ней отношение из рукописей, попадавших к нему на стол. При этом графоманов презирал, потому не трогал, выпускал в свет — как есть. Сам когда-то начинал стихотворцем, да таланту Бог не додал. Вот в отместку, видимо, и наводнял он теперь литературу чужими бездарными виршами, а что подаровитее — уродовал без зазрения… совести, хотел я сказать, но не годится слово, уж не знаю — чем заменить.

…Отступление о Катулле. Говорили как-то, к слову пришлось, о власти поэта над недругами своими. О Данте, поместившем своих гонителей в «Ад», откуда им нипочем не выбраться, «доколь в подлунном мире жив будет хоть один пиит». И о том, что сим способом мести владел еще Катулл, тринадцатью веками раньше.

Что за черная желчь, Равид злосчастный,

В сети ямбов моих тебя погнала? –

из многочисленных вариантов перевода Штейнберг предпочитал именно этот, сделанный Адрианом Пиотровским. Сотни лет, говорил Штейнберг, историки литературы пытались выяснить – что это за Равид такой, да так ничего и не узнали, кроме того, что в стихах сказано: переспал он однажды с подругой Катулла. И тот отплатил:

Иль, какой ни ни есть, ты славы жаждешь?

Что ж, бессмертным ты будешь!.. –

швырнул сопернику это самое бессмертие – как пустяк, вовсе не надобный ему самому…

По-моему, Штейнберг сделал Соловьеву поистине королевский подарок: этак походя бросил ему шанс остаться в истории литературы:

Борис Иваныч Соловьёв –

Специалист не из последних

По холощенью соловьёв

И умерщвлению последних.

Эткинд называл эту эпиграмму одной из лучших в русской поэзии двадцатого века…

Вот этот самый Соловьев и потребовал категорически поэму из книги убрать. Действительно, эпиграф — из Ленина (хоть и не указан автор; почему, кстати?), а под ним, где ни открой навскидку, что-нибудь такое:

… Нам надо жить в суровом мире,

Где жизнь — река и смерть — река,

И мглистой ночью на буксире

К верховьям плыть издалека.

Штейнберг издавать книгу без поэмы отказался наотрез. Патовая ситуация растянулась на несколько лет. Наконец, ему сообщили, что договор расторгают, а выплаченный ему аванс готовы списать; была такая статья издательских расходов, называлась: «творческая неудача»…

И вот тогда (как же это мы проглядели, не поняли?), вероятно, единственный шанс дожить до книги углядел он в том, чтобы получить, так сказать, официальный статус. Большой зал, отчет о проделанном за жизнь, раз и навсегда установленный для таких случаев регламент, никаких отклонений, всё — как у всех. Расчёт, конечно, был наивен. В гробу видали издатели эти самые вечера! Кажется, Штейнберг это понял ещё до начала, потому — растерянность, отсутствие куража, огорчение: всё напрасно.

Концы с концами, вроде бы, сходятся. Однако не настаиваю — догадка…

Больше перед публикой он не выступал. Седьмого августа того же года его не стало.

А в конце мая, накануне его отъезда, — предполагалось, до глубокой осени — в деревню Юминское, что в Тверской области, близ Белого Городка, нам понадобилось отыскать что-то среди его бумаг. Ушло на это часа три — и без толку, беспорядок там царил такой, что уже и сам хозяин не мог ориентироваться. А на моё недоумение, дескать, как же можно до подобного состояния архив доводить, Аркадий Акимович лишь пожал плечами: «Ничего страшного. Вот я помру — вы и разберётесь».

Так и вышло.

Десятого, то ли одиннадцатого августа позвонила жена приятеля — сказать, что прочитала в «Вечёрке» сообщение о смерти Аркадия Штейнберга: знаю ли? правда ли? Я не знал. И не поверил.

Ему шёл семьдесят седьмой год. Десять лет провёл он в местах, где впору год считать за два, а то и за три. И всё-таки понятие «безвременно», весьма странное, если вдуматься, раскрыло в этом случае свой буквальный смысл. Все, кто были знакомы со Штейнбергом, оказались внутренне совершенно не готовы к случившемуся.

Как правило, смерть чуть ли не мгновенно всё расставляет по местам, решительно обозначает размеры сделанного ушедшим, то есть масштаб личности. По образовавшейся пустоте — там, где был человек, — можно судить: каков он был? Завершённость жизненного пути художника есть завершённость его облика и творческого поведения. При этом особенный вес обретают последние, в том числе — незавершённые его вещи.

В разговорах со Штейнбергом, насколько помню, эта тема возникала трижды. После прощания с Ахматовой в морге Института Склифосовского, бывшего Шереметевского странноприимного дома, мы вышли на Садовую, остановились закурить. И он сказал: «Трон свободен»… Узнав о смерти Пикассо: «После него там, где он побывал, художникам делать нечего»… О Шостаковиче, отношение к которому у него было сложным, любил инструментальные опусы, особенно скрипичный концерт, музыку к «Лиру» называл гениальной, а большинство симфонических сочинений, хоть и ценил, но отстранённо, неэмоционально: «Всё — спорить больше не о чем. Как ни погляди, а все оставшиеся — меньше»…

Чтобы осознать место Штейнберга в своей жизни, его друзьям необязательно было дожидаться кончины. Все мы это прекрасно понимали. И гнали от себя мысль о том, что нам, которые намного моложе, рано или поздно придётся остаться без него. Потому с первого раза известию не поверил не я один. Тем более что однажды недоразумение уже случалось. Ту историю Штейнберг рассказывал не раз, да и другие очевидцы подтверждали.

В шестидесятом, накануне похорон Пастернака, он поздним вечером приехал из Тарусы и сразу лёг спать. В начале седьмого его разбудил телефонный звонок. Спросонок он не сразу узнал голос приятеля, поэта Александра Ойслендера: «Это квартира Штейнберга?» — «Да».— «А кто у телефона?» — «Хозяин». Долгая пауза. Потом — нерешительно: «Аркадий, как ты себя чувствуешь?» — «Неплохо, но не настолько, чтобы спрашивать меня об этом на рассвете»… На том и простились, оба — недоумевающие. И тут началось, словно по сигналу. Звонок за звонком. И всякий, услыхав раскатистое баритональное «Аллёоу!» Штейнберга, почему-то терялся, что-то мямлил, а потом… интересовался самочувствием. Так — до самого отъезда в Переделкино.

На обратном пути попутчик и старинный друг Николай Оттен объяснил, наконец, в чём причина столь назойливо-странной и массовой заботы о здоровье Аркадия. В один день с Пастернаком умер известный историк-востоковед, романист и переводчик классической персидской литературы, профессор Евгений Львович Штейнберг. Заглянув вчера в Союз Писателей, Оттен застал там жуткую панику, ужас перед Переделкинскими похоронами, которые, неровен час, выльются в какую-нибудь антиправительственную манифестацию. Все бегали, суетились, размахивали руками, понять ничего нельзя. Улучив момент, Оттен перехватил на бегу одного из союзписательских чиновников и говорит ему, что, мол, Пастернак Пастернаком, но вот и Штейнберг помер, надо хотя бы некролог в «Литературке» поместить. А тот в ответ: «Уже пишут. В секции поэтов». — «С какой стати — поэтов?» — «Так ведь Аркадий Штейнберг — поэт!» — «Но Штейнберг, который умер, Евгений, — отнюдь не поэт». Поглядел собеседник на Оттена безумным глазом и опрометью бросился на второй этаж, Оттен за ним. Успели в последний момент: готовый текст собирались в редакцию передавать, по телефону.

Аркадий Акимович очень сердился на Оттена за усердие. «По его милости дурацкой, — говорил, — мне уже никогда не прочитать о себе всяких потрясающих слов».

Однако теперь ошибки не было. Полчаса спустя позвонил Евгений Рейн: «Аркадий скончался». Первая мысль: я вдруг стал понимать древних, которые казнили принесшего дурную весть. Как там, у Пушкина: «С горя начал он чудесить и гонца хотел повесить»…

Конец 60-х годов. Фото И.Мирошниченко

Мы дружили двадцать лет. В начале августа шестьдесят четвертого я впервые появился у него на Второй Мещанской, она же — улица Гиляровского. Гуляли с Александром Ревичем, мимо проходили, и он предложил: «Давай-ка, зайдем — познакомлю тебя с замечательным поэтом!»

Клетушка с десяток квадратных метров, показалось — ещё меньше, оккупированная книгами. Накурено до сизо-слоистого марева. Черноволосый, смуглый, какой-то ярко-темный хозяин широкоплеч, длиннорук, крупен. Смотрит, сквозь очки, в глаза — и одновременно всего тебя не упускает из виду, на малейшее движение, непроизвольный жест реагирует едва уловимо, но мгновенно. Широкая, мощная ладонь. Руку пожимает крепко, но не демонстрирует силу, ровно настолько, чтобы ощутить сопротивление, встречное усилие. Совсем не так, как любят физически выше среднего развитые интеллигенты, — чтобы до хруста, до боли, и при этом поглядывают испытующе. Тут сила словно подрёмывает, без нужды не выказывается.

Ревич вскоре ушел, я остался. Читал стихи. Как сейчас понимаю, такому мастеру все их несовершенства были видны сразу и досконально. Однако он произнёс слова ободряющие — и не общие: какие-то строчки выхватил на слух, повторил, не объясняя, но голосом выявляя — чем именно привлекли, отметил удачные, по его мнению, ритмические ходы.

Он вообще предпочитал хвалить. Ведь абсолютное большинство людей недохвалены, окружающим в глаза больше бросаются просчёты, неловкости, неудачи. Принято думать, что лучшее в себе человек и сам знает, а на худшее надо ему указать. В действительности, если не брать существа нарциссические, чаще — наоборот: достоинства вызывают сомнения, недостатки — вблизи — непропорционально велики. Отсюда — более или менее успешно таимые неуверенность, неуют, тревожность. Потому на похвалу люди откликаются, раскрываются, становятся доверчивы, легче понезаметнее и замечание подбросить, вернее дойдёт до сознания. Похвалу хочется оправдать, заслужить следующую, для чего надо нечто сделать, и сделать хорошо, ведь за одно дважды не хвалят.

Любопытно было присутствовать при его беседах с участниками переводческого семинара. Хваля этих молодых, иногда очень юных людей, он совсем не боялся их испортить. Но подталкивал прыгнуть выше головы, то есть вполне умеренных, а то и просто посредственных способностей, а главное — удержаться на взятой высоте, и еще выше двинуться, по чуть-чуть. Эффекта он добивался поразительного: знаю таких его воспитанников, давно — и совсем неплохо, а то и вовсе замечательно, — работающих. Но это я увидел-услышал много позже…

Заговорили о переводах, представление о которых у меня в ту пору было, мягко говоря, смутным. Что-то нравилось больше, что-то меньше, что-то вовсе нет; зная, разумеется, переводы Пастернака, Брюсова, Соллогуба, не говоря о Жуковском, поэтов по преимуществу, незнакомые переводческие имена оставлял без внимания, не запоминал. Он сказал, что много переводил и переводит. Я ответил, что переводные стихи меня чаще всего раздражают искусственностью словесных конструкций, напоминают пионерлагерные гимнастические «пирамиды»; из последнего, что в руки попало, целиком понравилась только одна книжка. «Был такой румын, Топырчану, может, слышали? Там все стихи — живые. Например — о ревности:

Повстречавши не меня,

Ты другого бы любила,

Проявив не меньше пыла

И любовного огня…

…………………………………….

Ты возилась бы с сынком,

И росло б отродье ваше

Наподобие папаши —

Совершенным дураком, —

прямо-таки ослепительное чувство: к несуществующему!» — «Недурно,— откликнулся Штейнберг. — А кто переводил?» — «Не помню. Дома посмотрю».— «Не трудитесь. Переводчик — перед вами».

Для каждого поэта, чьи стихи он брался перелагать по-русски, Штейнберг искал тот единственный ключ, который позволял отомкнуть массивную дверь и ввести именно этого автора (писавшего по-английски, по-немецки, по-румынски, по-польски) в русскую поэзию.

Ну, например.

В начале шестидесятых Штейнберг перевел «Родословную» Тувима:

Зачем ты лезешь вон из кожи,

Во мне обрезанца провидишь?

Твоя жена – еврейка тоже.

Ты пишешь сам почти на идиш…

Стихотворение – по известным причинам – удалось напечатать только в начале девяностых. Впрочем, это неинтересно. Любопытней другое.

Тувим любил Пушкина, переводил, его переводы считаются классическими. Штейнберг об этом, разумеется, знал, ассоциация с «Моей родословной» возникла у него автоматически, подсознательно:

…Писаки русские толпой

Меня зовут аристократом…

Кампания российских литераторов-разночинцев против «дворянской» литературы, разумеется, уступала в оголтелости антисемитским демаршам в Польше. Да ведь и происходила она веком раньше, нравы еще были вегетарианскими. Однако сходство очевидно: травля по признакам, к делу, то бишь к поэзии, отношения не имеющим…

Штейнберг переложил стихи Тувима пушкинским четырехстопником. Он рассказал мне замечательно живую историю о том, почему написана «Родословная», обстоятельства были расцвечены подробностями и выглядели так убедительно, что я, естественно, все это пересказал, публикая перевод в журнале «Ной». И подарил журнал, приехавшему в Москву Виктору Ворошильскому.

Месяц спустя от Ворошильского пришло письмо. Он писал, что перевод очень хорош, остроумно близок к оригиналу, но… история оригинала была совсем другой, биографы Тувима раскопали и восстановили ее во всех подробностях.

Стало быть, Штейнберг вообразил обстоятельства, в которых могли быть написаны стихи. И создал перевод по системе Станиславского…

В нем не было ни малейшего учительства. Взгляд — всегда вровень, интерес к другому, к не такому, как он, — жаден и неподделен. Это действовало неотразимо, особенно на молодёжь, но не только. Его учениками были только буквальные, те, кто брали у него уроки, я бы сказал, понимания природы художественного перевода и его технологии. Однако и они не чувствовали разницы в возрасте, разве что — в опыте. И относились к нему тоже вровень, снизу вверх не глядели, а фамильярничать и в голову не приходило. Штейнберг говорил, что возраст — не заслуга, козырять нечем…

Меня никогда не привлекало довольно популярное в те времена среди молодых хождение по мастерам, собирание отзывов о сделанном и рекомендаций на будущее. По мне, это сродни хождению недомогающего по врачам, каждый из которых ставит диагноз, хоть немного, да иной, либо — при том же определении — даёт другие советы. Потому чем дальше — тем труднее, запутавшись в оппозициях, решиться на какой-либо шаг, а когда, наконец, дозреешь до настоятельной надобности лечиться, уже, быть может, поздно.

Штейнберг не ставил диагнозов и не давал советов. Он слушал и разговаривал. Стремился слышать и быть услышанным. Он терпеть не мог витийства о тайнах творчества, в беседах с ним литература переплеталась с бытом, лирика с гротеском, афористически-точные наблюдения любезно соседствовали с причудливыми байками, все жанры были хороши, потому что не было скучных. Дружить с ним было радостно.

Когда речь о художнике, привычно, вроде хорошего тона, сказать, что отношения с людьми у него были непростыми, — сложный человек, творческая индивидуальность. Штейнберга любили. Причем он не прилагал к тому никаких очаровывающих усилий. Был таким, каким был, этого хватало. Его одарённость била через край: поэзия, живопись, музыка, склонность к «рукомеслу» (излюбленное его словцо). Совершенно ненасытное любопытство к происходящему в жизни и в искусстве, которое иногда делало ему дивные подарки.

Он рассказывал, как в 1959 году ему добыли билет на первую Американскую выставку в Сокольниках. Он отправился прежде всего в павильон искусства, где оказался единственным посетителем, прочие толпились близ технических чудес. Неторопливо ходил от холста к холсту, разглядывая то, что и в репродукциях тогда мудрено было раздобыть, например, Поллока. И вдруг к нему подошел дежурный милиционер и, извинившись, спросил: не художник ли он? На утвердительный ответ попросил разрешения походить с ним по выставке, у него, мол, несколько вопросов есть, а спросить некого. Вопросы были с виду наивными, но по существу неожиданно дельными. И Штейнберга этот странный блюститель порядка заинтересовал необычайно. Он, конечно, захотел утолить любопытство — и услышал историю замечательную. Милиционер впервые тут дежурил в день открытия. Публика нахлынула, битком набилась, но, увидев лишь картинки, да непонятные, быстренько очистила помещение и больше не появлялась. Милиционер остался один. И от нечего делать стал разглядывать: что это он охраняет? И возмутился — какие-то линии, пятна, чёрт-те чего, дурят американцы нашего брата, издеваются, да я такого за день намалюю, сколько захочу! Нормальная, в общем, реакция рядового советского гражданина-милиционера. Удивительное произошло после: он не только сказал, но и попробовал сделать. После дежурства, по пути домой завернул в писчебумажный магазин, купил альбом для рисования и школьную акварель. Поужинал, чаю попил. Потом раскрыл альбом, кисточку в воду макнул и… ничего не получилось. Я, говорит, просидел два дня, и ничего, только бумагу перевёл. И подумал, что, наверно, чего-то не понимаю в этих американских картинках, и хорошо бы дождаться какого-нибудь художника, чтобы с ним об этом поговорить…

«Я про этого милиционера, — закончил Штейнберг, — вспомнил года три спустя, когда Хрущёв ходил по Манежу и учил художников тому, что такое искусство»…

В общении он был неутомим. Не будучи эталоном работоспособности, отнюдь, странным образом стимулировал это качество в других, увлекаясь — увлекал. Я никогда не встречал человека, который был бы настолько художником — во всём, — как он. Это, разумеется, тоже осозналось позже. Но первая встреча посулила продолжение. Длиною в двадцать лет.

В ноябре восемьдесят четвертого мы с Евгением Витковским занялись его архивом. И сразу же обнаружили немало стихотворений, прежде неведомых. Это было неожиданно. Казалось, чего другого, а уж стихи-то его знаем неплохо. Трудно понять, почему он не вспоминал эти вещи, а другие, тогда же написанные, и в разговорах, к слову, цитировал строкой-двумя, и на вечерах читал. Поэты нередко в отношении к сделанному руководствуются «капризом любви», который — вне уловимой со стороны логики. И всё равно удивительно, что среди невспомнившегося обнаружились истинные лирические шедевры.

…Так мы летим четой крылатой

К безвестной цели, напрямик,

И пусть паденье будет платой

За этот обретенный миг,

Пусть нас двоих на гребне страсти

Затопит смоляная мгла,

Пусть я опять сорву с запястий

Ремни Икарова крыла…

Впрочем, найденное, судя по всему, так и не дало реального представления о том, сколько и чего он написал. «Лакуны» среди бумаг очевидны. И по сию пору размеры утраченного могу представить себе весьма приблизительно. Изредка просверкивают осколки. То Семён Липкин в мемуарном очерке цитирует звонкое двустишие из поэмы конца двадцатых годов. То Элизбар Ананиашвили припомнит пару стихов из другой поэмы, чуть более поздней. Несколько лет назад, на вечере памяти поэта Юлия Нейман прочитала восемь строк из иронического сочинения, обращенного некогда Штейнбергом к ближайшему другу, Арсению Тарковскому:

«Адью», — сказал француз гитаре

И подарил гитару мне,

Она висит с картиной в паре

На белой каменной стене.

Картина та изображает

Арсениуса на стене,

Он гордо руку простирает

И гордо восклицает: «Не!»

Вильгельм Левик рассказывал про очень смешную, тому же Тарковскому посвященную поэму «Штаны», от которой уцелело лишь «Посвящение». Вдова Юрия Щербакова, старинного приятеля Штейнберга, тщетно искала в бумагах мужа подаренную ему некогда шуточную поэму о Дон Кихоте. А Илья Френкель вспоминал о целом цикле небольших «южных» поэм, по которым, из одной в другую, кочевал забавный персонаж по имени Симкха Баклажан… Тексты не найдены. Всё меньше надежд, что найдутся.

Биография Штейнберга не способствовала сохранности его архива. Хотя начиналась она совершенно безоблачно.

Он родился в Одессе, одиннадцатого декабря 1907 года, вернее – в море, на приписанном к Одессе пароходе, где его отец служил тогда доктором. По отцу, знаменитому и преуспевающему врачу Акиму Петровичу Штейнбергу, происходил от первых одесских поселенцев, от одного и тех трехсот способных к торговле евреев, которые повелением Екатерины Великой в девяностых годах XVIII века были перевезены сюда, по большей части — из Польши, дабы самым деятельным образом принять участие в сотворении порто-франко. Правда, проследить это по сохранившимся документам навряд ли удастся. По причине, опять же, вполне «одесской». Дело в том, что дед поэта, весьма состоятельный «владелец заводов, домов, пароходов», про заводы не знаю, но дома и пароходы действи-тельно были, несколько доходных домов и пароходство, скромное такое, по словам отца, снабжавшее российским хлебом всего лишь Францию и еще несколько европейских стран поменьше, так вот, сей дед вовсе не имел желания отдавать никого из многочисленных сыновей своих (чуть ли не десятерых) в доблестную русскую армию. Усвоив, что единственного сына не призывают, он и оставил при себе, на своей фамилии, одного, остальных же «распределил» — по документам — среди бездетных дальних родственников и добрых знакомых, за деньги в Одессе тогда и не такое было возможно, как, впрочем, и позже.

Учился Штейнберг в реальном училище святого Павла, где часть предметов преподавалась по-немецки, этим языком он владел в совершенстве. В двадцать втором семья перебралась в Москву.

Годом позже рано и без устали начавший рисовать подросток поступил в студию Харламова, был такой русский импрессионист, а затем перешел к Юону, у которого и подготовился к поступлению во ВХУТЕМАС.

Двадцатые годы, — быть может, лучшее время за всю историю этого учебного заведения, там директорствовал Фаворский, а среди преподавателей — Виппер, Флоренский и другие, им под стать. Штейнберг пошел на Керамическое отделение, однако научиться хотел всему — и сразу. Живописью занимался по классу Штеренберга, графикой — у совсем еще молодого, но весьма изысканно-мастеровитого Таубера. В двадцать седьмом на два года вернулся в Одессу, он не объяснял, отделывался «личными обстоятельствами», эпизод остался туманным. Времени, впрочем, не терял — в Институте изобразительных искусств осваивал технику литографии, офорта, гравюры, ксилографии в классе старого художника, обрусевшего, если не ошибаюсь, во втором уже, а то и в третьем поколении немца Заузе, приехавшего в Одессу еще в середине восьмидесятых годов прошлого века, да так и осевшего там до самой смерти в 1939 году. О нем, одесской знаменитости, кстати, упоминают многие мемуаристы, Бунин, например, или Дон-Аминадо, а его работы и по сей день мелькают время от времени в каталогах выставок и аукционов, коллекционеры его знают: как-никак – один из создателей украинской станковой графики…

Затем Штейнберг вернулся во ВХУТЕМАС, закончить который ему, правда, не пришлось. Как раз в это время, после яростных официозных нападок на «старое искусство», Фаворский вынужден был уйти, училище на несколько лет переехало в Ленинград. Штейнберг счёл бессмысленным отправляться вослед — всего-то за дипломом. Всё, что ему требовалось от учения, он успел уже получить: равно уверенно владел кистью, карандашом, пером, резцом, чувствовал себя сложившимся художником и не видел нужды подтверждать сие документально, только время терять. Тем более что ни Рембрандт, ни Дюрер, ни Калло, ни Босх, которым он поклонялся, никаких таких дипломов не имели.

А главное — он писал и печатал стихи, которые начались позже живописи, но сразу и ясно увидел Штейнберг именно поэзию основным делом своей жизни. Живопись и поэзия как бы поменялись местами — бесконфликтно, до конца жизни сосуществовали мирно, разве что никогда не бывали одновременны: либо — стихи, либо — картины.

Живопись и рисование он считал вторым, но не второстепенным своим занятием. И совершенно профессиональным. Начать хотя бы с того, что Штейнберг сам грунтовал холсты и, подобно старым мастерам, «выдерживал» их годами, прежде чем положить первый тончайший слой краски. Охотно работал в такой сложной технике, как темпера. Был очень придирчив в выборе материала и инструмента — красок и кистей. Предпочитал кисти тонкие, мягкие, слой за слоем прорабатывал ими многократно всё пространство холста, никогда не спеша к завершению, оставляя уже записанный холст на месяцы, а то и годы, чтобы вернуться — по какому-то ему одному внятному импульсу — и снова надолго переключиться на другое. Чаще всего одновременно бывало в работе несколько вещей. Общее число дошедших до нас живописных произведений — меньше полусотни. Большинство — не датированы. Почти за каждым — вереницы эскизов, от первого, как правило, маленького композиционного очерка, стремительного и обобщенного, до тщательно отделанного, в размер холста, на который и переносился без изменений, ложась под кисть и краски. Между этих двух стадий — различные «промежуточные варианты», по¬пытки уйти от начального замысла и — практически всегда — возвращение к нему же. И ещё — зарисовки деталей, фигур, фрагментов пейзажа. У каждой картины — целая визуальная история сосредоточенной, сфокусированной работы над нею.

Иное дело — графика: сотни и сотни рисунков, от беглых набросков до скрупулезно проработанных листов. Техника — любая: перо и сангина, сепия и уголь, пастель и акварель, карандаш и фломастер. Возникали они своеобразными вспышками — и время каждой такой вспышки можно обозначить довольно определённо.

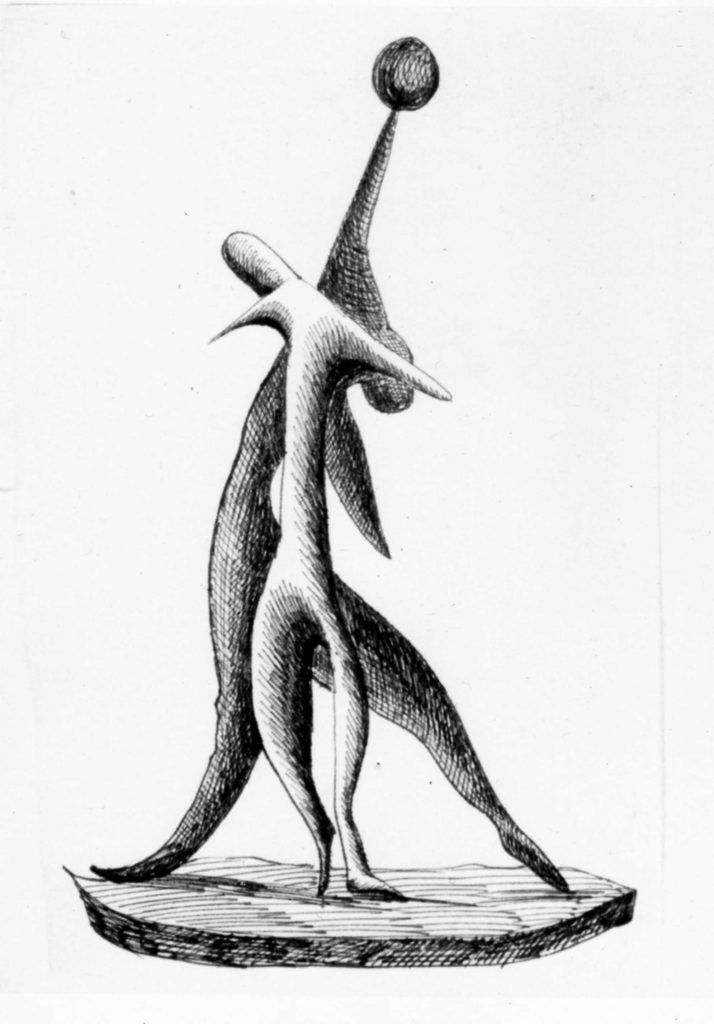

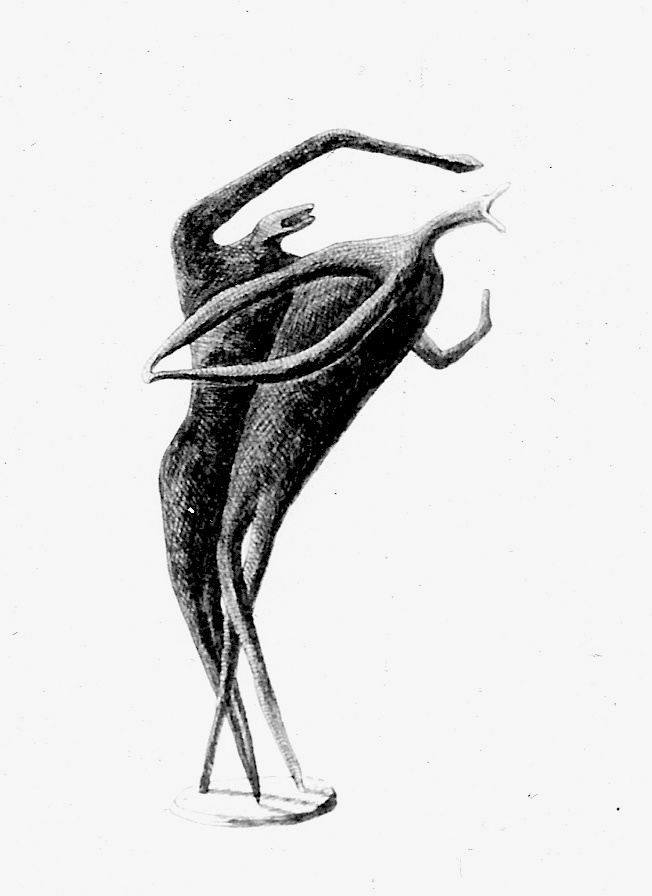

Уцелело, по счастью, и некоторое количество деревянных скульптур Штейнберга, выполненных в середине пятидесятых — начале шестидесятых годов и словно бы «предсказавших» более поздние поиски и находки признанных ваятелей. Это, кстати, видно и в части рисунков — в своеобразных эскизах неосуществленных скульптур.

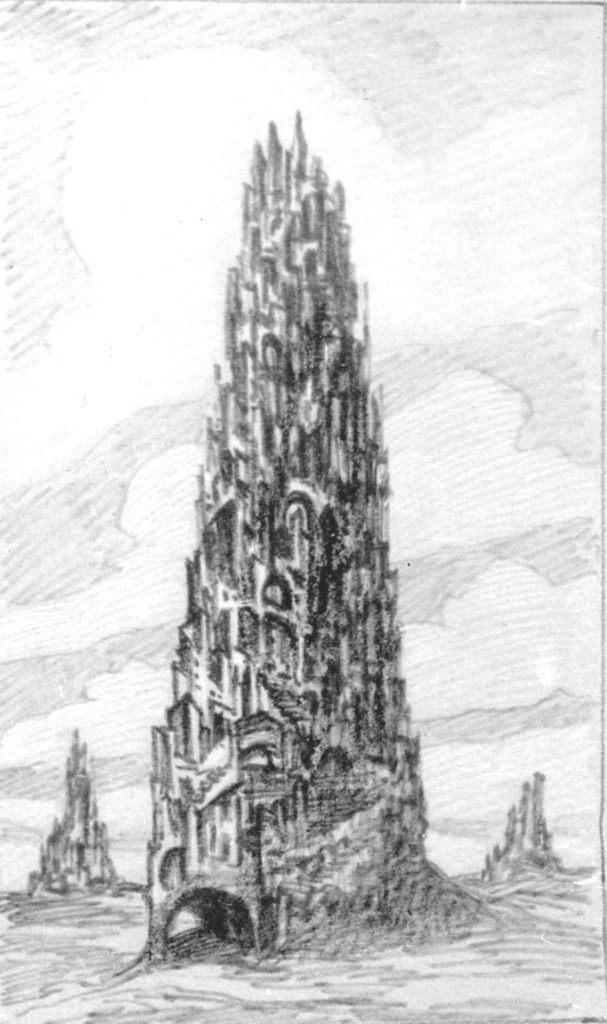

В живописи и графике Штейнберга поражает разнообразие форм и направлений работы, жажда объять необъятное. Вот строго реалистический, психологически убедительный, «медитативный» портрет. Рядом — грустно-иронический «Пикник», в стиле ретро: дамы в кринолинах, мужчины в котелках и с тросточками, громоздкий фото-монстр на треноге, автомобиль, о котором, верно, писал ещё Ходасевич. Пейзаж, взятый, кажется, с натуры («Штейнберг никогда не писал с натуры, но всегда помнил о ней»,— сказал Липкин), соседствует со «Сказанием о невидимом граде Китеже» — чуть ли не первой картиной, над которой он стал работать по возвращении из лагеря. Она символична — и автобиографична: себя поместил художник в лодку, медленно скользящую между густо одетыми зеленью склонами, себя, погружённого в мысленное созерцание Града, ушедшего на дно, чтобы сохранить чистоту духа даже в недрах ГУЛАГа… Или — серия живописных и графических притч-антиутопий, запечатлевших видения «городов будущего», где созданная человеком так называемая «вторая природа» полностью вытеснила «первую», внешне приняв ее формы, тем самым ещё отчётливее подчеркнув безнадежную свою безжизненность. Это писано задолго до всеобщих нынешних разговоров о нависшей над человечеством экологической катастрофе.

Картины, повторю, возникали медленно, годами, рисунки — напротив — спонтанно, почти мгновенно, целыми пачками. Так что нет здесь привычного, милого сердцу искусствоведа разграничения на «периоды», — все направления существуют параллельно и одновременно, не смешиваясь, не мешая друг другу. Это было бы эклектикой, когда бы не связывалось между собой прочно-напрочно единым видением мира и твёрдостью руки автора. Это — многообразие жизни, органическое и далеко не всегда гармоничное сочетание рационального и метафизического, яви и сна, мысли и чувства.

Думается, если бы Штейнберг занимался только изобразительным искусством, его имя отнюдь не затерялось бы среди самых известных современных имен художников. Но тогда… не было бы поэта Штейнберга.

Печататься он начал в двадцать один год. В начале тридцатых его стихи появлялись в «Новом мире», «Молодой гвардии», «Красной нови», «Литературной газете», самых, как сейчас выражаются, престижных изданиях. Нечасто, но заметно — большие, броские, крепко слаженные вещи.

…И сквозь это дыханье, бегущее навкось,

Я почти осязал чистоту бытия,

Первозданное солнце, тяжёлую плавкость

Горизонта, нервический профиль ружья

И сугробы, где на снеговой полусфере,

Словно шкуры, лежали убитые звери…

Это — «Волчья облава», навеянная «Смертью волка» Альфреда де Виньи, опубликованная во всеми читавшейся «Литературке» и неожиданно отозвавшаяся впоследствии в знаменитом мандель-штамовском:

…Потому что не волк я по крови своей,

И меня только равный убьёт.

В ранних стихах, естественно, возникают видения детства-отрочества-юности — Одессы.

Я вижу город детства моего,

И мне не надо больше ничего.

Доходный дом, в котором я родился,

Домовый двор, которым я гордился…

В начале лета 1996 года мы с Алёной Яворской из Одесского литмузея отыскали по справочнику «Вся Одесса» этот дом: Канатная, 62. И я узнал его мгновенно — благодаря точности описания, нет, характеристики, изображения, образа.

И дерево, рогатое полено,

Уткнувшееся головой в песок, —

всё еще там, посреди двора. Но когда попытался угадать маршрут, в стихах, в «Пожарище», прочерченный, не вышло, да и не могло получиться. Той Одессы больше нет.

Впечатление такое, что он стихосложению не учился, не совершенствовался в нем. Редкостный, врождённый дар — глубина и полнота созвучий (глубоко- и полно-звучие) при абсолютном музыкальном слухе. И смолоду — полное отсутствие рифменной экстравагантности (хотя в других, например, в Кирсанове, с которым знаком был, по его словам, «с детского сада», вместе туда ходили, он эти фокусы весьма ценил). Рифменное ожидание при чтении его стихов неизменно оправдывается, но… не так, как предполагалось; то есть рифма возникает там, где ждёшь её, да чаще всего не та, какую ждёшь. Эта способность, повторю, врожденная, была добротно обработана, доведена до блеска. Даже в пустяках — экспромтах и эпиграммах — Штейнберг не позволял себе ни малейшей небрежности. Понимал, что приблизительность созвучия — не только неряшливость стилистическая, но и неточность смысловая, содержательная. Та самая «тридцатиградусная водка».

Поэтика Штейнберга сложилась очень рано. Впоследствии все её изменения касались лишь частностей, штрихов и обертонов, но не звучания и не пластики стиха. Здесь всё связано со всем, чего осознанно сделать невозможно, самые неожиданные, останавливающие взгляд метафоры, сравнения, эпитеты проясняются тем, что им предшествует и наследует, самим стихом, и случайных нет среди них. Нередко эти связи сложны, неочевидны, чтение таких стихов — занятие недосужее, они рассчитаны на встречное читательское движение, усилие, внимание. Иначе ускользнут, не раскроются. Как во «Взморье»:

…Пред ней висит, как призрак бытия,

Горящий край небесной плащаницы,

И влажное дыханье затая,

Летают рыбы, как снопы пшеницы, —

евангельский мотив становится внятным лишь спустя восемнадцать строк после внезапностью раздражившего сравнения:

Нет, нет! Я вижу в темноте двоих,

Смолящих запрокинутое днище.

Они поют среди трудов своих,

Как пел тогда генисаретский нищий…

«Тогда» — это в день насыщения тысяч алчущих двумя рыбами и пятью хлебами…

«Он точный мастер»,— сказал Олеша о Шенгели. Можно повторить — о Штейнберге, лучше не скажешь.

При такой манере письма, где живописная изобразительность есть прежде всего образ мысли, особое значение приобретает деталь, её безошибочная многозначность.

О детали в стихах как-то зашёл у нас разговор. И Штейнберг этак невзначай поинтересовался, способен ли я сочинить стихотворение на заданную тему. Ну, разумеется, какие проблемы. Тогда, говорит, вот вам задание. Тема старая, как мир: он и она. Любит она его, как и положено, безоглядно, препятствия преодолевает, через испытания проходит, общественным мнением пренебрегает, словом, вкладывает в это чувство всю себя. А потом вдруг выясняет, что он того не стоит. При этом требуется передать длительность этой истории, смену времен года, обстановку русской деревни, вроде бунинской, в общем, создать стихотворную новеллу. «И на всё на это, — заключил Штейнберг, — вам дается,— тут он сделал долгую паузу, как отточие обозначил ,— две строчки». Помолчал, удовлетворенно наблюдая мое замешательство. И сочувственно: «Можете?» — «Нет, конечно».— «Не вы один. Я тоже не могу. А безвестный автор частушки справился с задачей играючи: «Я любила, грязь топтала. Он дурак, а я не знала». И в этом «грязь топтала» всё есть, без обмана».

В начале тридцатых годов в Москве образовалась «великолепная четверка» поэтов, старшему из которых не было и двадцати пяти: Арсений Тарковский, Мария Петровых, Аркадий Штейнберг, Семён Липкин.

Среди шутов, среди шутих,

Разбойных, даровитых, пресных,

Нас было четверо иных,

Нас было четверо безвестных, —

вспоминал недавно Липкин в стихотворении «Квадрига».

О Петровых – «Марусе» — Штейнберг всегда говорил с нежностью, любил ее стихи – два-три с удовольствием, при случае, читал наизусть, десятка полтора машинописей держал у себя в Тарусе (сейчас эти листки очутились в архиве в… Бремене – вместе с бумагами его младшего сына Боруха). Ее единственной книжкой «Дальнее дерево», вышедшей в шестьдесят восьмом в Ереване, буквально хвастался – чуть ли не как своей.

Липкина я впервые увидел – и познакомился с ним – у Штейнберга в конце шестидесятых. Но особенно часто стал встречать его уже в Щукине, ближе к концу семидесятых, в пору «Метропольской» истории, в которой оба они находили, судя по разговорам, немало общего с почти двадцатилетней давности ситуацией вокруг издания «Тарусских страниц», да и роли, так сказать, историко-литературные обоих альманахов считали схожими – с поправкой, разумеется, на то, что «времена переменились».

С Тарковским он изначально был всего ближе, «не-разлей-вода». Именно потому впоследствии их отношения стали наиболее сложными, резко-переменчивыми, что, впрочем, не мешало им высоко ценить «стихописание» (словцо Штейнберга) друг друга. Но про то — чуть позже…

Почему они не «пробились» в литературу тогда же, в тридцатых?

Судьбы их литературные сложились похоже, почти одинаково, Многолетние занятия поэтическим переводом, где каждый добился «классического» признания. И поздний, в пятьдесять-шестьдесят лет, выход к читателю (за исключением Штейнберга, но у него были и другие, с позволения сказать, «отличия» от товарищей, например, два каторжных срока).

В воспоминаниях о Штейнберге Липкин попытался ответить на этот вопрос. Он пишет, что на фоне «революционной новизны», подавляюще-преимущественной в тогдашнем стихосложении, их приверженность к традиционной строгости формы, к регулярному ритму и точной рифме, выглядела подозрительной, чуть ли не оппозиционной. Да и темы, лирические сюжеты как-то не вписывались в общестиховое русло.

Объяснение внятное, но, пожалуй, недостаточное. Попробую дополнить. Возможно, думается мне, им не хватило массы.

В сущности, от всякой первоначально возникшей группы в литературе остаются трое-четверо. Так — с акмеистами, имажинистами, футуристами; с прочими — и того скромнее. Однако исходная, то есть «критическая» — для взрыва-прорыва к читательскому вниманию и признанию — масса всегда намного внушительней, на первых порах туда зачисляются и «посторонние» (скажем, Пастернак или «парнасец» Лившиц — в футуристы), и вовсе довольно случайные молодые люди (не говорю о не настолько одаренных, чтобы выдержать стайерское пребывание в поэзии, люди талантливые, но с коротким дыханием — тема отдельная). Достаточно просмотреть манифесты, сборники, афиши выступлений двадцатых-тридцатых годов — многие имена можно только в академических комментариях нынче сыскать, а иных и там нету. Масса — своего рода «ракета-носитель», чтобы вывести на орбиту «экипаж» (из двух-трёх, ну, четырёх поэтов), а потом сгореть в плотных слоях окололитературной атмосферы. Кое-какие осколки остаются неподалеку от литературы. Но не в ней. А тут — четверо равных. Иных. Разных. Лидеры без команд. По известной театральной формуле, нет свиты, чтобы сыграть короля.

К середине тридцатых годов, если точно, к концу тридцать пятого, печатать Штейнберга перестали. Докипала «борьба с формализмом», в месиво которой ненароком угодило одно его стихотворение, помещенное в «Красной нови», никакое не «формалистическое», кондово-традиционное, разве что — нерифмованное. Этого оказалось достаточно, чтобы имя поэта оттиснулось в редакторских «чёрных списках». Остальным из «четвёрки» приходилось не слаще.

Не было бы счастья, да несчастье помогло. Раньше других заметив надвигающиеся тучи, Георгий Шенгели к этому времени прочно обосновался в переводной редакции Гослитиздата — и привлёк всех четверых, вместе с многими другими поэтами, и знаменитыми, и безвестно-молодыми, к необъятному делу: переводу поэзии.

Попадание в такую нишу давало возможность не только выжить, но и сносно жить. Работы было много, заработки неплохи. Штейнберг увлёкся: переводческие задачи помогали развивать версификационную изобретательность, пробовать силы в разных жанрах, оттачивать технику. Отношения с редакторами складывались превосходно: заказы он выполнял быстро и классно, не подводил. Хотя этих — «заказных» — переводов друзьям никогда не читал.

Причиной тому — случай. Как-то бился он над переводным стишком, в котором были такие технические сложности, что никак не давались. И вдруг — получилось, да так удачно — кому бы похвастаться! — распирает. А тут как раз заглянул к нему Липкин. Штейнберг, едва открыв дверь, гостеприимно предлагает: «Сёма! дай-ка я тебе почитаю один перевод!» — «Стоп, Аркадий! Сперва ответь: если бы тебе за работу ни копейки не платили, ты бы стал это переводить?» — «Ты с ума сошел!» — «Тогда не читай». И — как отрезало: с тех пор, кроме как на «заказных» же вечерах, он читал только своих поэтов, а что издавали их и деньги платили, так тому обстоятельства иногда благоприятствовали…

Посулив нищету, тридцатые годы сменили гнев на милость. Штейнберг помногу месяцев жил в облюбованной Тарусе, писал стихи, переводил, рыбу ловил, возился с моторками и парусами. Хорошо зарабатывал. К июню тридцать седьмого дом закончил строить.

С домом, кстати, связана любопытная история. В один из штейнберговских заездов в Москву, за провиантом, мать рассказала ему, что заходил поэт Мандельштам и спрашивал: правда ли, что Штейнберг построил дом в Тарусе и нельзя ли в том доме пожить?.. Лет двадцать спустя Штейнберг рассказал об этом Надежде Яковлевне, проводившей лето в Тарусе. Она не поверила: если бы что-то подобное было, она обязательно знала бы. Но мама, говорил Штейнберг, далекая от литературы, тем более — современной, придумать «поэта Мандельштама» не могла. К тому же известным фактам её рассказ не противоречит. В эти месяцы Мандельштам метался по знакомым в поисках жилья, Таруса ему годилась — близко от Москвы и в число запретных для него городов не включена. Штейнберг сокрушался, что не смог ему помочь, просто не знал, где искать. И, по-моему, напрасно: не исключено, что Мандельштам пострадал бы почти на год раньше. Потому что в ночь с первого на второе ноября Штейнберга арестовали.

Отступление о Стийенском, Тарковском и о том, что благие дела не проходят безнаказанно.

В тридцатых годах Тарковский и Штейнберг «создали на двоих» черногорского поэта Радуле Стийенского. Конечно, этот политэмигрант, ухитрившийся сбежать в СССР от смертного приговора на родине, тоже кое-что сочинял – и даже нараспев исполнял свои творения под какой-то народный инструмент. Однако русские версии были связаны с «оригиналами» разве что выловленной переводчиками в общих чертах из «вольного» авторского пересказа темою да некоторыми, так сказать, сюжетными мотивами.

Такого рода работы, изрядно в ту пору расплодившиеся, Липкин назвал «переводами нового типа».

И по меньшей мере наивно думать, будто хотя бы один из двоих переводчиков-соавторов считал эту свою деятельность весомым вкладом в русскую поэзию – да и вообще в литературу. То был род игры, в которую оба играли артистично и не без юмора.

Стихи Стийенского, эффектно изложенные молодыми, мастеровитыми и темпераментными соавторами-переводчиками, стали весьма популярными. Кинооператор Яков Харон, в бурной биографии которого, естественно, были и «зековские» годы, вспоминал, как они с лагерным приятелем у костра читали друг другу эти стихи. Не предполагая, что один из переводчиков вскоре очутится в том же лагере…

Во время войны Штейнберг, попавший после отсидки на фронт и дослужившийся до майора, приехав ненадолго в Москву, узнал, что Тарковский тяжело ранен, пришлось отнять ногу…

Он ворвался в госпитальную палату к другу, раскатисто вопросив с порога: «Арсик, какая нога?» – «Правая»… — «Ну, слава Богу, — с облегчением выдохнул Штейнберг, — переводить сможешь»…

В стиховедении это называется «реализация метафоры». Бог весть из каких бессознательных глубин выскользнула эта ассоциация со сделанной некогда Тарковским «за двоих» надписью на подаренной Владимиру Бугаевскому книге Стийенского: «Прими на память, милый друг, произведенье наших ног».

Тот инскрипт стал поводом для первого конфликта, хотя причинами оного, скорее были то ли необдуманные слова одного, то ли мнительность другого, теперь уже не уточнить. Известно только, что больше они Стийенского – вместе — не переводили. Хотя прежние переложения – за подписью Тарковского — продолжали печататься и в те годы, которые Штейнберг провел в дальневосточных лагерях, и половину гонорара за них Тарковский ему впоследствии вернул.

Правда, распаду того соавторства есть иное объяснение – простое и логичное, то бишь, на мой взгляд, более вероятное. Пока Штейнберг сидел, Тарковский – «по протекции» Шенгели – успел включиться в занятие куда более перспективное (и денежное): «Ах, восточные переводы, Как болит от вас голова!», — Низами, Махтумкули (на пару с самим Шенгели), Кемине, эпосы и прочая классика, не говоря уже о нарождающихся «советских» поэтах-современниках. Черногорцу, пусть и архи-революционному, такие конкуренты оказались, понятно, не по зубам.

Будь иначе, едва ли их переводческое сотрудничество продолжалось бы и в дальнейшем, чуть ли не до начала шестидесятых. И едва ли Тарковский добывал бы для Штейнберга заказы – там же, «на Востоке»…

Кстати говоря, этих знаменитых и бессчетно цитированных строчек Тарковского (реминисценцией восходящих к менее известным – читателям, но не Тарковскому – стихам Шенгели: «Но чужому слову отдан Стих, гранимый с юных лет, И за горстку денег продан В переводчики поэт») Штейнберг не любил, говорил, что есть много способов заработать на жизнь, так что – или не переводи, или, коль скоро переводишь, не жалуйся, да еще – читателю.

А по поводу «паровозных» строчек: «И счастлив тем, что я не в переводе, А в подлиннике Ленина читал», — иронизировал, что в них ни буквы правды. Потому что Тарковский, конечно, вообще не читал Ленина. И что двустишие, во-первых, выдает в авторе «переводчика», обитающего между подлинником и его переложением на «великий, могучий», а во-вторых, отсылает, опять же, к Маяковскому, к его «негру преклонных годов» с рифмою «лени — Ленин».

И как-то раз загадал собравшимся у него молодым стихотворцам загадку: какое из сочинений Тарковского – самое, можно сказать, всенародно знаменитое? Выслушал сбивчиво-растерянные догадки и заметил, что надо бы повнимательнее относиться к эпитетам, в данном случае – «всенародно». Потому что речь – о написанной Тарковским в сорок втором году «Застольной»: «Выпьем за Родину! Выпьем за Сталина!» И, прищурясь, наблюдал за впечатлением, прямо скажу, ошеломляющим. Тут же, впрочем, добавил, что и ему выпало «отличиться» — не столь общеизвестно, но тоже недурственно: сочинил во время войны «казачью» песню «Дон мой, Кубань моя». И песенник показал — с подписью при этом тексте: «Слова народные»…

(Краткое отступление – о плагиате. После войны, когда Штейнберг пребывал сперва в тюрьме, а потом в лагере, текст этой песни несколько раз печатался за подписью «красного казака», родившегося, впрочем, в Минске, но, вероятно, «оказачившегося» в юности, в пору работы на «Ростсельмаше» А. В. Софронова. Когда выяснилось, что автор выжил-таки, плагиатор свою подпись снял, однако подлинная фамилия автора – при таком-то тексте! – вероятно, смущала издателей. Штейнберг говорил, что «находчивость» издательская, то бишь «народность» песни весьма ему льстит. А по поводу «временного плагиата» переводчик Мильтона иронически перефразировал хрестиматийное: «Что может собственных Мильтόнов и быстрых разумом Софронов»…)

Конфликты и недоразумения, повторю, случались неоднократно. Оборотная сторона близости. Разбираться, кто – прав, кто – виноват, — задним числом и со стороны — смысла не вижу.

Как-то я принес ему изложенную Владимиром Купченко – по документам – историю ссоры между Волошиным и Мандельштамом, той самой, что обросла гроздьями слухов и сплетен. Штейнберг медленно и очень внимательно прочитал машинописные листки, помолчал, потом сказал: «Оба вели себя на двойку».

Но среди художников круглые отличники – большая редкость…

Последняя из тех конфликтных ситуаций, приключившаяся в самом начале шестидесятых в Ашхабаде, обернулась лет пять спустя одним из лучших стихотворений Штейнберга – «Вторая дорога».

Осенью шестьдесят седьмого, на вечере, посвященном шестидесятилетию Тарковского, он говорил, не в пример другим ораторам, всего-ничего, минут пять-шесть. И успел заворожить зал – темпераментом любви. И прочитал стихотворение Тарковского, написанное в тридцатых, которое сам юбиляр, как выяснилось, давно позабыл и потерял. Потом оно печаталось в книгах.

Такой вот подарок…

Но вернусь к Стийенскому. К тому, что в тридцать седьмом Штейнберг был арестован по доносу этого сказителя-стихотворца и его жены («Следственное дело № 4788» опубликовано в однотомнике Штейнберга «К верховьям», М., 1997, с. 326-349).

Ложный донос, говорил Штейнберг, — пример тавтологии. Достоверность фактов, в нем изложенных, не играет роли: он не может быть правдой, потому что всегда корыстен, покопаться – доищешься. Вне зависимости – верит автор в то, что пишет, или сочинительствует.

Есть понятия, чья форма, если угодно, исчерпывает содержимое. Любой эпитет – излишен. «Донос» – из таких…

Он чудом вернулся из лагеря ровно два года спустя, угодив, по счастью, в тоненький ручеек бериевского пересмотра ежовских беззаконий. Такой же беззаботный, шумный, весёлый, опыт неволи, казалось, не оставил следа — он различим лишь в стихах:

Когда, под красною чертою,

Гласит невзрачное число,

Как, в сущности, я мало стою

И, если уж на то пошло,

Как я немного строить буду,

В чертополох преобразись

Иль попросту в земную грязь,

Распределённую повсюду…

Потом — война, которую он прошел от Северного Кавказа до Бухареста, где в октябре сорок четвертого — второй арест. Три года мытарств по тюрьмам. Наконец, приговор — восемь лет, Ухта, лагерь Ветлосян.

Я День Победы праздновал во Львове.

Давным-давно я с тюрьмами знаком,

Но мне в ту пору показалось внове

Сидеть на пересылке под замком…

Именно «в ту пору». Вообще-то опыт у зека-повторника уже был: первый арест — накануне двадцатилетия Октября, так что встречать исторические даты в застенке — не привыкать-стать.

Был день как день: баланда из гороха

И нищенская каша — магара.

До вечера мы прожили неплохо.

Отбой поверки. Значит, спать пора…

И праздничный обед. И не менее праздничный ужин. Протокольная обыденность тюремного быта с часовым механизмом.

Мы прилегли на телогрейки наши,

Укрылись чем попало с головой.

И лишь майор немецкий у параши

Сидел как добровольный часовой…

Львовская пересылка была офицерской: пленные офицеры вермахта, офицеры Красной Армии, набранные СМЕРШем по всему Западному фронту, бывшие офицеры Белой Армии, четверть века мирно прожившие в Чехии и возвращённые Сталиным на родину, чтобы развеяться лагерной пылью на Воркуте и Колыме. Штейнберг изумлялся, что в жизни не видывал столь исступленных адептов Сталина, никакие энкаведешники, ни первомайские толпы не сравнимы с теми «беляками». Не было предела их восторгу, когда по пражской брусчатке печатали победный шаг красноармейские колонны, ведомые офицерами в сверкающих золотом погонах. Эти погоны, возвращенные армии взамен «революционных» петлиц и кубарей, произвели на былых «золотопогонников» неотразимое впечатление. Великой заслугой Сталина, за которую все грехи ему простятся, они считали слом хребта — навсегда! — Германии, исконному, злейшему врагу России (и забывали в запале воинственном, что в жилах российских императоров, то бишь власти, которой они верно служили, полтораста лет, начиная с немки Екатерины Великой, текла изрядная доля немецкой крови, а на престолах германских королевств и кныжеств девятнадцатого века не редкостью бывали российские великие княжны). Ради этого — жертвы не чрезмерны. Он, Сталин, взял реванш за них, побитых в августе четырнадцатого. Теперь и помереть не жалко… И что, быть может, всего поразительней: не было в них ни капли благородства и милосердия к побеждённым — к параше их! Позолота дворянского воспитания, европейской культуры как бы осела на пальцах сурово потрепавшей их судьбы. К пленным немцам они, к войне не причастные, относились, как к низшей расе, угодившей к ним в рабство. Что беда сближает, что рабство уравнивает — ложь.

Между событием и стихами — двадцать лет. «Кто-то должен был об этом написать», — сказал Штейнберг, впервые прочитав мне «День Победы».

(Тридцать с лишним лет спустя в Париже – на конференции, приуроченной к юбилею Тургеневской библиотеки – из выступления Захара Давыдова мне стало известно, что это стихотворение было опубликовано в семидесятых годах в эмигрантском журнале «Современник», выходившем в Торонто. Штейнберг об этом не знал.)

У Форста есть стихотворение про то, как обитатель глухого городишки «спалил свой дом и, получив страховку, всю сумму выложил за телескоп». А любопытствующим объяснял, что всюду, где люди живут, «хоть кто-то должен разбираться в звёздах»…

Происходящее кажется нам незабываемым, но память не только теряет, она искажает. Мы знаем историю, которая никакая не наука, а лишь собрание сведений о том, о чём «кто-то должен написать». И всякий раз, когда тяжко, когда вести дневник — самоубийственное безумие, а высказывать, что думаешь и видишь, по мнению большинства, — глупость, непременно является некто, уверенный, что «кто-то должен об этом написать». И пишет…

Штейнберг говорил, что, по его наблюдениям, в лагерях неизбежно и прежде всех — без шанса уцелеть, — погибали те, кто относились к своему сроку, как к чудовищной несправедливости, перерыву в жизни, который надо не пережить — переждать, а не как к самой жизни, к одному из ее проявлений, пусть крайнему, психологически тяжелейшему, но неукоснительно следующему общим для всего живого закономерностям. Понимающие это могли не выжить, непонимающие не могли выжить.

И еще он любил повторять, что важнейшее свойство жизни — ее соборность, что любая часть, малый сколок с неё несёт в себе признаки и приметы целого. И что это знание дали ему годы лагерей Приамурья и Ухты.

После тюремных лет, в Ветлосяне, к нему пришла любовь. И вернулись стихи.

У него почти нет любовной, интимной лирики. Исключение — лагерные стихи 1947-48 годов.

…Благословляю подневольный хлеб,

Тюремный склеп и нищую суму,

Благословляю горький гнет судеб,

Он звал меня к порогу твоему…

Острота чувства предельна, попытки его защищать безнадежны, клятвы и обещания бессмысленны, разлука таится в каждом начинающемся дне.

…Ни ты, ни я не обесчестим ложью

Еще никем не понятый устав,

Мы можем лишь почуять руку Божью,

Наш приговор во взглядах прочитав.

Последнее стихотворение цикла не завершено. Она уходит с этапом, в другой лагерь. Писать об этом — выше сил. Черновик истерзан вариантами — слова, слова, слова, слово к слову нейдёт. Лишь две строки:

Тебя увезут в товарном вагоне

Бог весть куда, за край небосклона…

Эти стихи он никогда на публике не читал, кроме «Благословляю полдень голубой», да еще на пленке, записанной как-то в гостях у сына, Эдика, обнаружились «Нет, я не тот, о ком тебе мечталось» и «Ещё заря мятежной крови». Почему? Нет ответа. И нет смысла гадать.

Он говорил, что в лагере бесценен оказался опыт «повторника». И еще – что ему везло. Повезло, что тяжко заболел – и попал из Ветлосяна, из Коми, в Мордовию — в Потьму, где среди госпитальных врачей-зеков обнаружились бывшие ученики его отца. Они выходили его, а потом пристроили на курсы младшего медперсонала.

В Ветлосян он вернулся фельдшером. Это его спасало. И давало возможность спасать других.

Благодаря ему уцелел Борис Свешников. Я слышал про это рассказы обоих: как бывает у художников, колорит был разный, но композиции детально совпадали.

В семидесятом, когда в ЦДЛ помер в одночасье поэт Сергей Дрофенко – выпивал-закусывал, поперхнулся, кусочек бутерброда перекрыл дыхательное горло, и всё, — Штейнберг говорил, что при том присутствовавшие врачи – Арканов и Горин – просто-напросто растерялись, решили, что инфаркт. А надо было сразу сделать трахетомию – острым — стерилизованным хотя бы водкою – ножом пропороть трахею, дать воздуха легким – и в «скорую», он бы жил.

И припомнил подобный лагерный случай: у костра один из зеков кусанул что-то там и упал бесчувственно. И тогда Штейнберг сунул на миг лезвие перочинного ножа в огонь и – к ужасу окружающих – воткнул острие в горло лежачему и сделал надрез. А потом, уже у себя, в санчасти, обработал рану и зашил. Пациент выжил – и даже дожил до освобождения…

Он вышел летом пятьдесят второго, кончился срок. Опыт подсказал, что попытка возвратиться в Москву может обернуться третьим арестом. Штейнберг остался в Ухте — «вольнонаёмным». Семь с лишним месяцев спустя умер Сталин.

Шестого марта, с нерассветшего еще утра развешанные по всему посёлку тарелки репродукторов хрипели похоронными маршами. И Штейнберг ушёл в лес — по не тронутому таянием снегу, за несколько километров. Траурное эхо доносилось и туда. А он прислушивался к себе, пытался понять: что чувствует. Восемь лет он засыпал и просыпался с мыслью о том, что на двадцать восемь лет моложе Сталина, что переживёт его. Это случилось. Но радости не было. Так он узнал, что не умеет радоваться смерти. Ничьей.

С середины лета того же года он — снова в Тарусе, изредка наезжая в Москву. Пишет, переводит, рисует. Большинство вещей, вошедших в «Тарусские страницы», создано в ту пору. Плюс переложение якутских эпических сказаний «Богатырь на гнедом коне» (к слову, узнав, что бывший его учитель Таубер очень бедствует, Штейнберг настоял, чтобы книга вышла с его иллюстрациями), «Стихи» Топырчану, «Сказание об Андриеше» Букова и многое другое. Но всё это он считал только подступами к главному делу жизни — к Мильтону, к «Потерянному Раю».

Однако сперва была поэма «К верховьям». Она автобиографична. Это автобиографичность особого рода — поэтическая. Не одного — нескольких персонажей наделил поэт своими чертами, поделил между ними свое пережитое. Это и моторист, вышедший из тюрьмы и заново осваивающий ощущение свободы, и крепко сбитый цыганского вида «дядька» (здесь — и портретное сходство), из жизни которого каторжная судьба вырвала, выкрала десяток лет, и призрачный таёжный путник, взглядом провожающий с берега мимо проплывающую чужую жизнь.

…Ты должен правды гнёт жестокий

Изведать на своем горбу

И отыскать её истоки,

Пока не вылетел в трубу…

Несколько слов о датировке: 1963-1967. Это — не более, чем жёсткое обозначение временных границ текста. Замысел выходит за обе границы, нарушает их. Первые строки, наброски обнаруживаются ещё в самодельном черновом блокноте, исписанном в лагере, и относятся к концу сороковых годов («Был Иов Господом вознаграждён»… и другие), есть они и в разрозненных листках, случайно сохранившихся от начала пятидесятых. Такою же «размытою» видится и дата завершения поэмы. Формально это, конечно, день, когда записана последняя строка. Но отточие в конце её — своего рода соединительный знак, беспрепятственно ведущий к цели Штейнберга, к «Потерянному Раю». Как знать! Вероятно, и не удалась бы ему попытка передать по-русски грандиозное сочинение о мироздании, гармонически уравновешенном в противоборстве Добра и Зла, когда бы не этот взгляд вокруг, в глубину и ввысь — с крохотного обитаемого острова, суденышка, медленно тянущегося по реке времён к её верховьям…

Он никогда не торопился, не ускорялся. Неутомимый поиск единственно-нужной строки его, казалось, даже бодрил. Иногда ради четверостишья изводилось полтора десятка страниц. При этом последний, окончательный вариант не зачёркивает, но вбирает все предыдущие. Вероятно, такова природа властной энергии его стихов.

Но он умел и держать паузу, великолепно лениться, предаваться праздности, без которой поэзия невозможна: если ты целиком и постоянно занят, стихи не придут — некогда и некуда. Штейнберг как будто всегда готов был отвлечься, заняться чем-нибудь другим.

В его доме то и дело клубилась масса самых разных людей. И занятно было слушать, как чуть не с любым из них хозяин оживленно и основательно, со знанием дела, разговаривает не о своем – об их занятиях. С архитектором, врачом, артистом, фотографом, музыкантом…

Друзья-художники – из «нонконформистов» — привезли к нему виртуоза-гитариста и замечательного композитора Петра Панина, чьи опусы публиковались музыкальными издательствами (и не только в Союзе)… с купюрами, потому что исполнять те вымарываемые редакторами фрагменты возможно было, только если владеешь открытыми Петей небывалыми исполнительскими приемами, которые и «техникой» язык не поворачивался назвать, до того неотрывно от звучания это выглядело, искусство, одно слово. И Штейнберг мигом это понял, определил, назвал, даже предположил, что никто, кроме автора, сыграть не сумеет, чем несказанно удивил подвыпившего Панина, который поначалу слегка куражился, а тут сразу посерьезнел, заслушался, чуть не мурлыча от удовольствия. Потом монолог естественно перешел в диалог – с профессиональными фиоритурами, — следить который слушатели едва поспевали, да и перестали вскоре пытаться, а просто любовались обоими. И Штейнберг говорил, что не предполагал подобных возможностей этого дивного инструмента, на котором, что ни изобразишь, любой пустяк, очень красиво получается, вроде как офорт, а тут – живопись, скульптура, чёрт знает что ещё…

Кропотливость многовариантной работы удивительным образом сочеталась с легкостью импровизации. Реакция на прочитанное, услышанное, происходящее вокруг была мгновенна, точна и остроумна. Несколько пришедших на память случаев.

Вечером попалась ему на глаза страница «Юности» — стихи Винокурова, как бы о войне, с уморительной концовкой: «Мы Гитлера прогнали, негодяя»…

Утром, по телефону, я услышал двадцать строк пародии: «История, как борозда, прямая»…

По прочтении солидной пачки стихов Бродского начала шестидесятых: «Бродский — это такой Фишер в поэзии. Он решил стать чемпионом мира по стихам»…

Асар Эппель звонит Штейнбергу, сетует, что замаялся искать понадобившийся для перевода эпитет из одного слога – и тут же слышит в ответ: «Старик, не ищите. Такой эпитет в русском языке один – злой»…

Листая только что вышедшую стиховую книжку в переводах одного из признанных мастеров этого дела, итожит: «Гениальный переводчик второстепенных поэтов». При этом ирония слов начисто заглушается восхищенной интонацией.

Выслушав рассказ об очередном суде над диссидентами: «Диссидент думает, что, если он спрыгнет с шестого этажа, дом станет пятиэтажным»…

Вечером за чаем один из молодых его гостей произносит, всё более распаляясь, страстный монолог о творящемся в стране, Хозяин успокаивающе-веско басит: «Старик, государство – у себя дома»…

ЦДЛ. Начало семидесятых. Мы увидели объявление о заседании в Малом зале клуба «Родина» (будущее общество «Память»). Зашли полюбопытствовать. Любопытства хватило минут на двадцать. Выходя, Штейнберг шепчет мне на ухо: «Старик, они — славянофилеры». Позже этот неологизм увенчает эпиграмму:

Он был обычным стукачом

И занимался делом тёмным,

Но стал, пронюхав, что почём,

Славянофилером погромным…

Молодой поэт, кажется, киевлянин, пришедший стихи почитать, вместо этого битых два часа доказывает необходимость конфедеративного переустройства СССР. Наконец, уходит. Штейнберг задумчиво глядит на захлопнувшуюся дверь и печально произносит: «Бедный конфедераст»…

Юная диссидентка Ира Каплун сообщает, что КГБ не воспрепятствовало, наконец, её поступлению в институт. Штейнберг доволен: «Прекрасно! Научитесь хорошо делать какое-нибудь дело. Пока у вас хорошо получается только одно – сидеть»…

Лимонов, ещё не эмигрант, в гостях у Штейнберга живописует свои эпатажные выходки; хозяин терпеливо внимает — и предостерегает: «Эдик, у государства нет чувства юмора»…

Дела поэта – его слова. Как-то он пояснил такую – свою – перестановку в знаменитой формуле Жуковского: во всякой фразе, тем паче в набухающей капле стихотворной строки, последнее слово естественно акцентируется.

Впрочем, и дел как таковых он не чуждался. Некоторые из них — следы в истории литературы. История памятлива. Забывчивы историки. Стоит напомнить.